心脏康复理念指导下β受体阻滞剂在冠心病患者中应用现状

顾迎春,孙漾丽,孙兵兵,马娟,张友峰,郑腾飞,胡大一,王东伟

众所周知,冠状动脉粥样硬化性心脏病(冠心病)是心肌缺血缺氧性疾病,特别在心肌损伤后易导致神经-内分泌过度激活,引起一系列心电异常[1]。据全球疾病负担国际合作研究报道,冠心病已位列全球致残致死首位原因[2]。指南则指出[3,4]β受体阻滞剂在整个心血管疾病发生发展进程中均对患者存在有益影响,是急慢性冠心病治疗的基石,同时兼备改善缺血及远期获益的效应。但在传统心血管内科管理下,其应用的时机、个体化及达标情况仍不容乐观,且不少医师可能对其应用仍存在顾虑[5,6]。本研究通过对比分析心脏康复“五大处方”理念管理下与传统理念管理的β受体阻滞剂应用情况,探索两者对β受体阻滞剂管理的规范化及安全性差异。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象选取2019年1月~2019年12月于郑州大学附属郑州中心医院心脏康复科住院并确诊冠心病的患者100例为观察组,均为心脏康复理念管理,其中男性54例(54%),女性46例(46%),年龄38~87岁,平均年龄(65.11±16.56)岁。随机选取同期于河南省郑州市部分三级医院心内科就诊并确诊冠心病患者500例作为对照组,均为心内科传统思维管理,其中男性310例(62%),女性190例(38%),年龄35-85岁,平均年龄(63.55±13.06)岁。

1.2 研究方法分别登记两组患者的性别、年龄、体质指数(BMI)、心功能分级、入院时静息心率、血压、冠心病类型、入院24 h内、24~48 h、48~96 h β受体阻滞剂使用情况、住院期间剂量调整情况、出院时静息心率(统一从住院病历调取晨测静息心率)达标情况等基础数据,并记录药物使用过程中出现的不良心血管事件等。并进一步设计β受体阻滞剂问卷发至纳入患者的管床医师,经管床医师评估后追踪出院后1月静息心率仍未达标原因。

1.2.1 分组依据观察组:即心脏康复理念管理组,根据2018版《中国心脏康复/二级预防指南》提出的心脏康复/二级预防的概念[7],定义为:心脏康复/二级预防是一门融合心血管医学、运动医学、营养医学、心理医学、行为医学的专业体系,以医学整体评估为基础,通过五大核心处方“药物处方、运动处方、营养处方、心理处方(含睡眠管理)、戒烟处方”的联合干预,为心血管疾病患者在急性期、恢复期、维持期以及整个生命过程中提供生理、心理和社会的全面和全程管理服务和关爱。其中药物的个体化处方、管理理念处于基石作用[8]。研究组患者均由经验丰富的心脏康复医师管理,并由临床药师、心理师参与,严格综合管理患者用药情况及给予患者心理疏导,减少患者用药抵触心理,增加依从性。患者自入院后经评估后,在无禁忌症的情况下尽早使用β受体阻滞剂,并根据患者病情及时、大胆调整。遵循个体化、早期化、规范化、安全化、最大可耐受原则。并在出院前将患者加入本院慢病管理系统APP,院外医生端由心脏康复管床医师通过推送随访表对患者定期随访,并推送冠心病管理、健康教育等宣教知识,增加患者自我管理能力及依从性。对照组:即传统治疗组,医师根据传统心内科思维、经验对患者进行常规诊治,出院后1月内随访。

1.2.2 纳入标准①纳入患者均符合冠心病诊断标准[9],包括稳定型心绞痛、不稳定型心绞痛、急性ST段抬高/非ST段抬高心肌梗死;②年龄>18岁;③患者知情同意,配合心率等生命体征监测。

1.2.3 排除标准①低心输出量患者;②急性心肌梗死后急性心力衰竭发作;③心源性休克患者;④存在β受体阻滞剂使用禁忌症者,如病态窦房结综合征、Ⅱ~Ⅲ度房室传导阻滞、支气管哮喘等;⑤除β受体阻滞剂外,应用其他具有降低心室率药物患者。

1.2.4 静息心率达标的标准参照指南[9]:所有纳入患者以往正常服用β受体阻滞剂患者继续使用,并根据患者情况个体化调整;首次服用β受体阻滞剂者从小剂量开始,逐渐递增,使静息心率降至55~60 次/min达标,严重心绞痛患者如无心动过缓症状,可降至50 次/min。

1.2.5 β受体阻滞剂调整指患者入院后医师根据患者情况加用β受体阻滞剂或适当增减剂量。

1.3 评价指标①两组患者入院24 h内、24~48 h、48~96 h β受体阻滞剂使用率;②两组患者住院期间β受体阻滞剂调整率;③两组患者出院时静息心率达标率;④两组患者在药物使用及调整过程中不良反应发生率。

1.4 统计学方法应用SPSS 22.0统计学软件分析,计量资料符合正态分布时采用平均值±标准差表示,组间比较采用独立样本t检验,不符合正态分布用中位数和四分位间距表示,组间比较采用秩和检验。计数资料用例数和百分比表示,比较采用卡方检验。以P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者一般基线资料分析两组间性别、年龄、BMI、收缩压、舒张压、入院静息心率,心功能分级、冠心病类型均无统计学差异(P>0.05)(表1)。

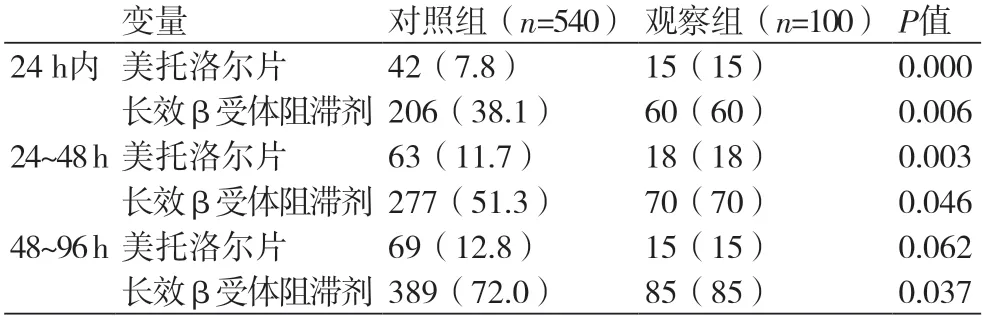

2.2 比较两组患者入院24 h内、24~48 h、48~96 h β受体阻滞剂使用率以心脏康复理念管理的研究组患者入院后β受体阻滞剂的使用率高于传统理念的对照组,特别在入院24 h内,差异具有统计学意义(P<0.05)(表2)。

2.3 两组患者住院期间β受体阻滞剂调整情况对照组与研究组在住院期间β受体阻滞剂总调整率、24 h内调整率、24~48 h内调整率、48~96 h内调整率分别为27.8% vs. 40%(P=0.001)、15.7% vs. 34%(P=0.048)、18.4% vs. 23%(P=0.000)、9.5% vs. 28%(P=0.000),两组间差异均具有统计学意义,表3。

表1 两组患者一般基线资料比较

表2 两组患者入院后β受体阻滞剂应用情况分析(n,%)

2.4 两组患者入院及出院时静息心率比较、出院时静息心率达标率观察组出院时静息心率及出院时心率达标率均优于对照组(P=0.002,P=0.000);组内比较发现与入院时静息心率相比,两组患者在出院时静息心率均降低,差异具有统计学意义(P<0.05),(表4)。

表3 两组患者住院期间β受体阻滞剂使用调整情况

2.5 两组患者在药物使用及调整过程中不良反应发生情况本研究发现对照组在药物应用过程中共发现10例(1.8%)不良事件,其中6例出现低血压,2例出现明显乏力不适,2例出现心率过慢(心率<50 次/min);观察组在药物应用过程中仅发现1例(1%)出现低血压情况,两组间不良事件无统计学差异。

2.6 院外患者静息心率仍未达标原因追踪进一步对患者出院1月静息心率仍未达标进一步进行随访追踪原因,发现医师认为增加剂量会增加风险占39.1%,医师认为增加剂量不会带来更大获益占32.8%,患者不依从或自行减量占21.3%,其他占6.8%。

表4 两组患者入院、出院时静息心率比较及出院时两组患者静息心率达标率

3 讨论

以往研究表明[10-12],β受体阻滞剂在冠心病二级预防及心肌梗死后心肌保护方面均地位突显。研究证据显示[13,14],静息心率提升是冠心病患者心血管事件发生的独立可纠正风险因素,而且指南也指出,对心肌梗死、急性冠脉综合征(ACS)或左室功能不全(合并/不合并心衰症状)的所有患者(除非有禁忌证),尽早开始及持续使用β受体阻滞剂都是有益的(Ⅰ,B)。但在传统冠心病诊治模式下,据调查,不少医院β受体阻滞剂使用现状不容乐观[15],其原因比较复杂,包括医师认识不足、患者依从性不佳等,特别是急性心肌梗死急性期患者,β受体阻滞剂使用率仅占43%。患者静息心率往往不能得到有效控制,远期获益不能最大化。

本研究发现,与传统心血管内科管理相比,在心脏康复理念管理下,β受体阻滞剂应用时机更早、调整率更高,同样,静息心率达标患者更多,差异均具有统计学差异。本研究还发现,与入院时静息心率相比,两种管理模式均可使出院时静息心率显著下降,而且两种管理模式下β受体阻滞剂药物应用不良事件发生并未存在显著差异,这无疑是与心脏康复的理念一致,更加突显了心脏康复全面全程管理的优势,可以很大程度上改善β受体阻滞剂启动晚、不达标等现状,使患者受益。本质上来说,心脏康复即是在评估评测前提下,对心血管疾病患者进行综合全面管理的过程[16],以往研究已证实[17-19]运动康复可显著改善冠心病患者运动耐量及生活质量,甚至远期预后。但除了运动、营养、心理、戒烟等生活方式干预外,药物治疗在心血管疾病诊治中同样处于基石地位,临床药师参与,药物处方的合理化、安全性、个体化、最优化、治疗达标、最小副作用、提高患者依从性等管理原则亦是心脏康复理念的具体体现[20]。因此,心脏康复理念推广对冠心病管理意义重大。本研究纳入样本量偏少,可能对结果存在偏差;此外,本研究仅随机选取我院心脏康复科及郑州市部分三级医院冠心病患者,可能只是全国β受体阻滞剂应用现状的缩影,仍需更大样本的研究验证。

因此,对于冠心病患者的β受体阻滞剂应用管理,心脏康复理念及传统用药理念均安全、可靠,但心脏康复理念管理下,β受体阻滞剂早期应用率更高、剂量调整更完善,达标率亦得以提升,适于临床推广。