阳江地区尾叶桉早期生长性状遗传参数估算

杨会肖,廖焕琴,杨晓慧,徐 放,张卫华,陈新宇,潘 文

(广东省森林培育与保护利用重点实验室/广东省林业科学研究院,广东 广州 510520)

尾叶桉Eucalyptusurophylla是桃金娘科Mytaceae桉属Eucalyptus下的双蒴盖亚属Symphyomyrtus横脉组Transversaria植物,天然分布于印度尼西亚以及附近的7个岛屿[1]。分布范围7°30′~10°05′ S,110°40′~150°19′E,海拔 9~3 000 m,是海拔分布最广的树种[2]。目前,已有巴西、美国、中国、越南、印度、南非、刚果等30多个国家引种了尾叶桉[3]。我国自1985年起,已对尾叶桉30多个种源750个家系进行了引种与遗传改良研究,取得了显著的成绩[4-5]。

国内外对桉树不同种源、家系、无性系和杂交子代的遗传变异规律以及选择已有大量研究[6-14]。齐杰等[6]通过对亲本和子代的叶片形态进行研究,揭示了杂交种亲本和子代间的遗传变异规律。Kien等[1]和Quang等[7]对尾叶桉生长和干形性状的遗传控制规律以及木材成分与生长的关系进行了研究。Wu等[8]对尾叶桉杂种子代无性系的干形分枝特性、材质性状和生长性状的遗传变异规律进行了报道。陆钊华等[9]开展桉树无性系的遗传变异分析,并进行多性状综合选择研究,制定了尾叶桉无性系短期育种计划与长期育种策略。崔之益等[10]对广东、广西6个试验点的10个无性系的抗风性、抗病性进行了研究,选择出一系列适宜当地生长的无性系。李光友等[11]对福建南部山区的36个无性系进行选择,发现18个无性系优于对照。解懿妮等[12]对雷州半岛的21个桉树无性系生长、形态及抗风等性状进行研究,初步选出生长、形态和抗风性能表现良好的桉树无性系。卢万鸿等[13]对15个桉树新无性系在5种立地条件下的生长性状的基因型与环境互作效应进行了初步研究,发现无性系、立地及无性系与立地互作水平均存在显著的差异。

桉树现已成为我国华南地区重要的速生树种,在南方林木生长中占据了重要的位置,种植面积超过567万hm2,年产木材超过3 000万m3,占全国木材产量的30%,具有重要的经济、生态与社会效益[14]。为了测定不同来源材料目的性状在同一地区的表现优劣性,确定某一性状的选择有效性,或某些性状是否具有同时选择的可能性,并获得相应的遗传增益,本研究以76份尾叶桉无性系为研究对象,分3次营建无性系测定林。从2015—2019年连续观测其生长性状,并对该表型性状进行方差分析和遗传参数估算,根据无性系基因型值对尾叶桉优良无性系进行筛选,估算入选优良无性系的遗传增益,以期为尾叶桉无性系早期选择提供参考。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

阳江林场宝山分场位于广东省阳江市阳东县,北纬 22°7′257″,东经 112°19′91″,属于水域亚热带季风气候,雨量充沛,季风影响较大,夏季高温多雨,冬季温暖干燥。年降雨量达 1 550~1 750 mm,年平均气温25.2 ℃,极端最高气温38.5 ℃,极端最低气温4.2 ℃。试验地海拔150 m以下,坡向是由东南至西北的连续山地,土层深厚,土壤肥沃,为砖红壤。试验林地备耕前种植的是松树和相思林。试验林1和2位于吉富渔场工业区,试验林3位于那尘工业区。

1.2 试验材料与设计

试验林建于2015—2017年春季或秋季,参试的尾叶桉无性系共有76个,来自广东省林业科学研究院种质资源库。

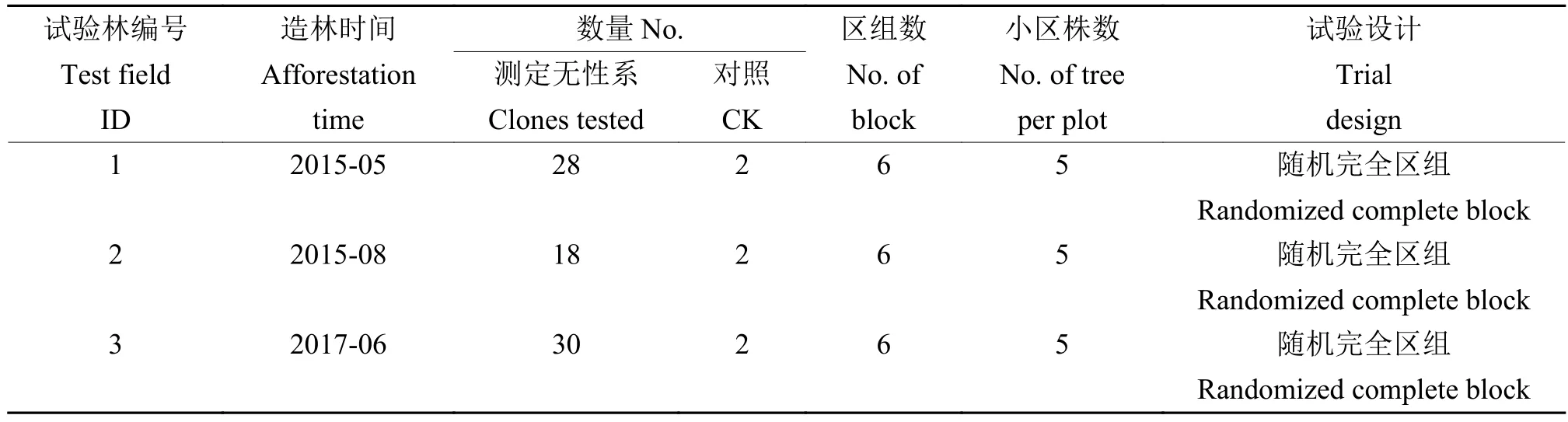

试验采用随机完全区组设计,每个试验地的参试无性系为18~30个不等,5株行式小区,6次重复,株行距 2 m×3 m(表 1),为控制每个试验地的环境误差,每个试验林地都包含作为对照(CK)的商业树种3 229和广林9。造林时每穴施鸡粪有机复混肥1 kg或有机肥1 kg。第1年施复合肥2次,第2年追肥1次,各施复合肥0.25 kg。造林后2年内,于每年春末夏初和秋季进行1~2次抚育,并松土扩穴。2015年造林的试验地仅在造林当年和第2年生长季节末进行树高测量,胸径在第2、3和5年生时进行每木测量;2017年造林的试验地仅在当年测量树高,在第2和3年生时分别测量树高和胸径。

表 1 3个尾叶桉试验林的基本信息Table 1 Basic information of three test fields for Eucalyptus urophylla

1.3 统计分析方法

利用Excel对原始数据进行整理,采用R软件进行数据的统计分析[15],使用ASReml 4.0软件对分3次营建的尾叶桉无性系试验林的树高和胸径进行遗传参数估算[16],遗传参数主要包括表型变异系数、遗传和环境方差分量、重复力、遗传和表型相关等。

每块试验林最佳混合线性模型如下:

Yijk=u+Bi+Cj+eijk,

其中,Yijk表示某块试验地第i个区组内第j个无性系的第k个(树高和胸径)单株观测值,u为总体平均值,Bi表示第i个区组 (i=1,2,···,6)的固定效应,Cj表示第j个无性系的随机效应,eijk表示随机误差。根据续九如[17]和刘天颐等[18]报道中的公式对每个个体不同性状的基因型值和遗传增益进行估算。

无性系重复力(R)计算公式[19-20]:

性状平均值及其分布范围决定了其方差的大小[21]。遗传变异系数用来比较不同性状的相对遗传方差,其计算公式为:

不同性状间的表型和遗传相关公式:

其中,r为表型或遗传相关系数,为第1个性状的表型或加性遗传方差,表示第2个性状的表型或加性遗传方差,cov1,2表示2个性状之间的表型或加性遗传协方差。

2 结果与分析

2.1 尾叶桉无性系遗传参数估算

对76个无性系的生长指标进行变异分析,从表2中可以看出,尾叶桉无性系1年生、2年生和3年生的树高平均值分别为0.62、4.30和5.50 m,变异系数介于25%~62%。无性系在2年生、3年生和5年生的平均胸径分别为4.1、6.6和8.8 cm,变异系数介于27%~53%。生长性状的变异系数在前2年较大,表明生长性状在幼年期较不稳定;在3年生时,树高的变异系数下降速度比胸径变异系数快,且3年生和5年生的胸径变异系数差异不大,表明胸径的变异在3年生后基本稳定。

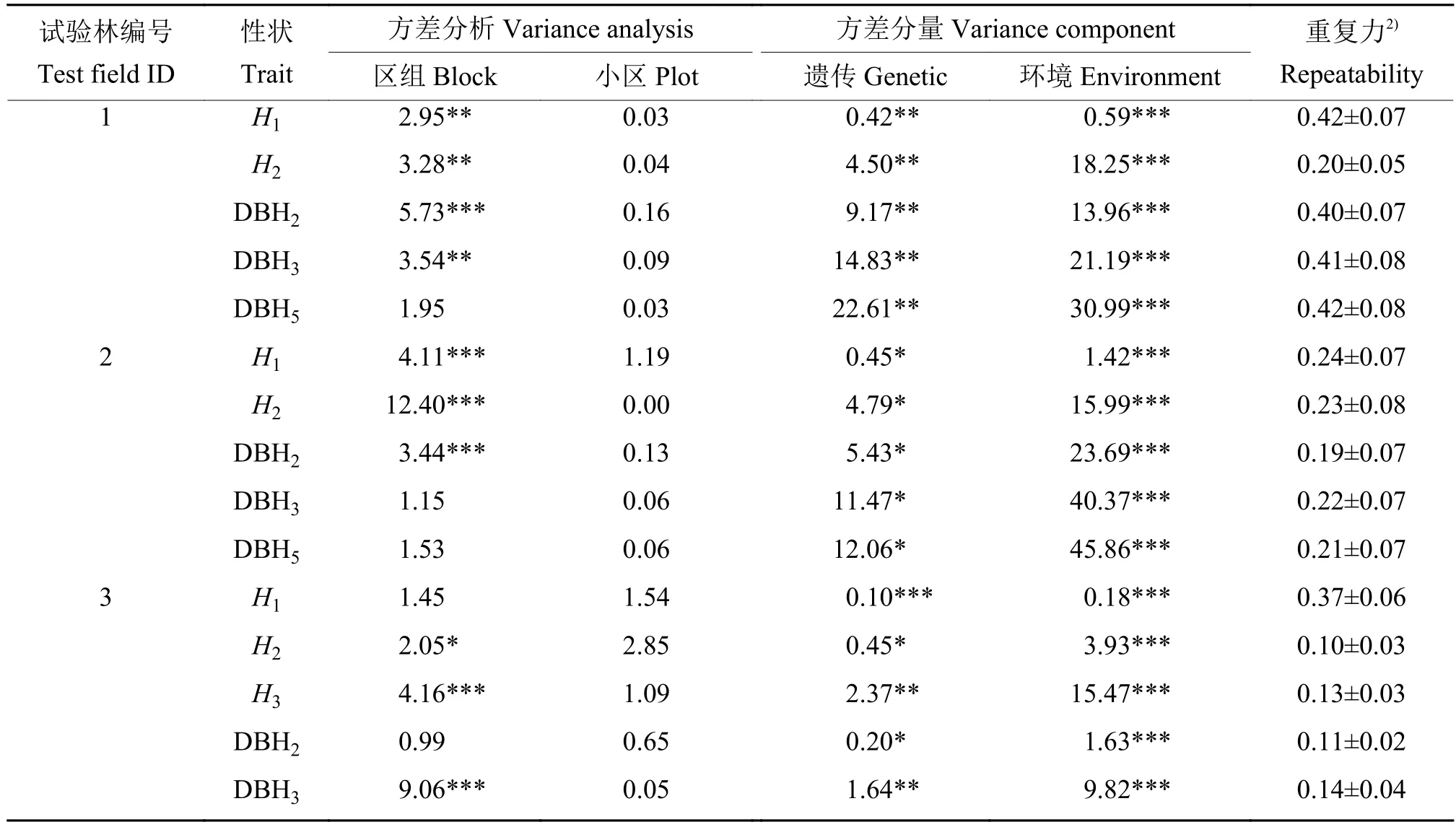

不同试验林的尾叶桉生长性状方差分析、方差分量和单株重复力见表3。尾叶桉试验林的生长性状方差分析结果表明,大多数年份内的树高和胸径在区组间的差异达到了显著或极显著的水平,区组中的小区内方差分析基本不显著,因此在最佳混合线性模型中忽略小区效应。不同试验林方差分量分析结果表明,树高和胸径在不同时间的遗传和环境方差分量都达到了显著或极显著水平,遗传方差分量介于0.10~22.61,环境方差分量介于0.18~45.86,单株重复力介于0.10~0.42。从3个试验地的方差分量结果来看,随着树龄的增加,相应性状的遗传和环境方差都相应地增加。

表 2 3个试验林内尾叶桉无性系的生长变异情况Table 2 Variation of growth traits of Eucalyptus urophylla in three test fields

表 3 3个试验林内尾叶桉生长性状的遗传参数估算1)Table 3 Genetic parameter estimates of Eucalyptus urophylla growth traits in three test fields

2.2 尾叶桉无性系不同性状间的相关性分析

不同试验林地内尾叶桉树高和胸径之间的遗传和表型相关性分析见表4。总体上,试验林内不同年龄尾叶桉的树高和胸径之间均存在较强的正遗传相关,且相同年龄内的树高和胸径间遗传相关系数较大,介于0.88~0.97之间。在第1块试验林中,除1年生树高与其他性状表型和遗传相关系数较低外,其他性状间的表型和遗传相关系数都介于0.52~0.97之间,且所有性状的表型和遗传方差都达到了显著或极显著的水平。在第2块试验林地中,树高和胸径的表型和遗传相关系数介于0.40~0.99之间。在第3块试验林地中,除1年生树高与其他性状的表型和遗传相关系数较低外,其他性状间的表型和遗传相关系数都介于0.40~0.93之间。综上所述,除了1年生树高外,其他不同年龄尾叶桉的树高与胸径间的遗传相关系数都达到中等及较高的值(0.40~0.98),树高和胸径在2年生的遗传相关系数较高,但随着尾叶桉试验林树龄的增加,相关系数有所降低。

表 4 各试验地不同林龄尾叶桉树高和胸径的相关性分析1)Table 4 Correlation analysis between tree height and diameter at breast height of different age Eucalyptus urophylla in different test fields

2.3 优良无性系选择

以基因型选择代替表型选择,在林木遗传改良中尤其在高世代育种中将极大地提高选择的准确性。第1块试验林地中,无性系3229的生长表现和基因型值优于广林9,第2和第3块试验林地中,广林9的生长表现和基因型值都优于3229。因此,第1块试验林地以无性系3229为对照,第2、3块试验林地以无性系广林9为对照,根据不同年龄预测的树高和胸径基因型值,结合树高和胸径的生长表现,以20%的无性系入选率为依据,从3块试验林地共选出15个优良无性系(表5)。从第1块试验林地中选择出6个优良无性系(ZQUB29、ZQUA34、ZQUC33、LDUB66、ZQUD10 和 ZQUA33),入选无性系3年生和5年生胸径比对照(无性系3229)分别增加0.43和0.27 cm,遗传增益分别达5.30%和2.76%;从第2块试验林地中选择出5个优良无性系 (ZQUA15、ZQUA33、UB31、LDUA29和ZQUA10),入选无性系3年生和5年生胸径比对照(无性系广林9)分别增加0.77和1.03 cm,遗传增益达9.41%和10.60%;从第3块试验林地中选择出4个优良无性系(ZQUC23、ZQUB28、ZQUA9和ZQUA35),这些入选无性系3年生胸径比对照(无性系广林9)增加0.61 cm,遗传增益达10.62%。为了消除不同试验林地之间的环境差异,验证所选的优良无性系在阳江地区的整体表现,对3个试验林地校正后的树高和胸径性状进行了基因型值预测,结果见表5。优良无性系LDUB66、ZQUD10和ZQUA10的3年生胸径基因型值在同一试验林地内较低,但随着树龄的增加,5年生时有所增加,生长表现较好,表明这3个无性系随着年龄的增加长势逐渐增强。第2块试验地中优良无性系LDUA29的3年生胸径基因型值远高于对照广林9,但随着树龄的增加,5年生时胸径基因型值逐渐下降及生长表现不佳,表明该无性系随着年龄的增加长势逐渐减弱。优良无性系ZQUB29、ZQUA34、ZQUC33、ZQUA15和ZQUA33在所有年龄的预测基因型值和生长表现都较好,表明这些无性系可能在整个轮伐期长势都较稳定。

表 5 尾叶桉优良无性系生长性状及基因型预测值1)Table 5 Growth performance and predicted genotype values for growth traits of excellent clones of Eucalyptus urophylla

3 讨论与结论

3.1 遗传材料差异

本研究76个尾叶桉无性系1年生、2年生和3年生树高的变异范围分别为0.03~2.60、0.10~9.80和1.00~8.70 m,胸径2年生、3年生和5年生的变异范围分别为 0.1~9.7、1.0~12.0和 1.2~16.0 cm。尾叶桉无性系在1~2年生时树高和胸径的平均变异系数在50%以上,3~5年生时生长性状的平均变异系数在27%左右,表明尾叶桉生长性状的变异系数随树龄的增长而呈下降趋势,尾叶桉处于稳定生长阶段。

方差分析结果表明,大多数年份内尾叶桉无性系树高和胸径的区组方差达到了显著或极显著水平。方差分量分析结果表明,尾叶桉无性系胸径和树高的遗传和环境方差分量都达到显著或极显著水平;除第3块试验地中2年生和3年生树高、胸径重复力较低外,其他地块不同年龄的树高、胸径的重复力达到了较高的水平,且重复力的研究结果与其他文章报道的大致相同[9, 11-12]。不同试验林地内不同年龄尾叶桉的树高和胸径之间均存在较强的正遗传相关,且相同年龄内的树高和胸径间遗传相关系数较大。总体来看,树高和胸径在1~2年生时的表型和遗传相关系数较小,而3~5年生时表型和遗传相关系数较大。这可能由于有些无性系在1年生和2年生时以高生长为主,有些无性系以径生长为主,直至3~5年生时高生长和径生长才比较平稳,且树高与胸径存在显著或极显著的表型和遗传相关关系。因此,尾叶桉优良无性系选择需在3年生以上时进行才有意义。另外,由于尾叶桉为速生树种,只测量胸径性状即可满足研究精确度的要求。

此外,本研究仅根据不同年龄的生长性状进行了初步分析选择,今后还需对木材材性和形质性状进行测定和评价,以实现高产优质的尾叶桉推广生产目标。

3.2 不同造林时间的影响

在不同试验林地中,在不同年龄阶段树高和胸径的遗传方差都达到了显著或极显著水平。其中,不同年龄段的树高遗传方差随树龄的增加而增大,而胸径遗传方差则相反。结合树高和胸径的生长表现,本研究以20%的无性系入选率,在3年生以上的试验林中开展优良无性系选择,从76个无性系中选择15个优良无性系。其中,优良无性系ZQUB29、ZQUA34、ZQUC33、ZQUA15和 ZQUA33在所有年龄内生长均表现较好。综上所述,在尾叶桉无性系测定中,鉴于不同造林时间与尾叶桉生长性状存在显著相关性效应,为了增加育种的遗传增益,今后需要将无性系的增殖代数、造林时间和造林次数考虑进混合线性模型中,以获得最优良的无性系,关于这方面的研究进展有待后续报道。