广东桑园围乡土景观要素及其文化性

席 琦 郭 巍

北京林业大学园林学院 北京 100083

珠江三角洲位于广东省中南部, 受西、 北、东三江沉积物及海潮顶托共同影响而形成, 其水域特征表现为径流大、 汛期长、 潮汐影响大。 该地区水网总量约3 200 亿m3, 汛期水量占总水量的80%, 每年4—9 月平均洪峰5 次[1], 水位变化剧烈而复杂。 为了发展生产及抵御水害, 本地居民筑堤围田的活动可追溯至唐代。 “围” 是珠江三角洲当地居民对本地圩田堤坝的称呼, 早期的圩堤建设集中在上游地区, 宋代开始圩堤建设沿西北江逐渐推进, 至清代直抵海口。 圩堤的建设加速了本地聚落和生产力的发展, 同时强化了水网中河涌的灌溉、 排洪及运输功能, 形成了珠三角地区特有的水乡景观特征。

目前针对珠三角圩田区的研究主要集中在水利及农业方面, 更多分析其水文管理及农业机制,如《桑园围暨珠江三角洲水利史讨论会论文集》中主要记载了桑园围的水利变迁、 水利特征、 管理方式等研究成果[2]; 农业方面, 赖作莲等[3]记录了对珠江三角洲地区典型的基塘农业的研究成果。 现阶段研究多从大尺度宏观层面进行分析,或者研究成果分散在不同学科, 缺少人居环境视角下的整合性与具体代表性区域研究。 本文选取珠三角地区保存较为完整、 区块相对独立的桑园围地区作为主要研究对象, 归纳其地区乡土景观特征。

乡土景观是文化景观的重要类型。 在新文化地理学“文化转向” 的影响下, 当代文化景观理论研究呈现出强调“自然的文化性” 及“文化的地方性” 特点[4-5]。 美国景观地理学家Jackson 所著《Discovering the Vernacular Landscape》 一书中将乡土景观(vernacular landscape) 阐述为文化景观的重要表现, 认为其承载了历史、 社会等方面的知识, 可以传达人与世界的关系[6]。 桑园围乡土景观的发展与演变受到自然因素和人工因素的共同影响, 并呈现出地域性、 系统性、 耦合性等多重特征。 本研究将从桑园围乡土景观要素及演变的角度, 分析其景观形态特征及系统构成, 挖掘该地区乡土景观所承载的社会价值与文化意义。

1 研究区概况及研究方法

1.1 研究区概况

桑园围坐落于珠江三角洲中上游, 跨南海、顺德县, 包括南海县的西樵镇、 九江镇、 沙头镇、顺德县的龙江镇和勒流镇, 是被桑园围干堤围合的区域。 该地区因广泛分布“桑基鱼塘” 而得名, 干堤三面环水, 西侧为西江, 东侧为北江顺德水道, 南段隔甘竹溪与顺德县相望。 现状干堤全长68.85 km, 围内面积133.75 km2。 桑园围的建设经历了3 个重要的历史时期。

1) 唐宋始创。 桑园围内北部西樵山高地是该地区最早的人类聚居地区[7], 唐朝末年北部高地就有很多民众自发修建的、 规模较小的堤围, 这些堤围成为日后桑园围修建的基础。 根据《南海县志·舆地图》 (1910) 记载“田患大小之浸,于是北宋以后始围以堤, 始有桑园围之名”, 宋代桑园围的创建时间据考证约在1101—1110 年。由于当时西北江水位尚低, 根据同时代的堤围推测, 当时的堤围高度约1~2 m。

2) 明代延长。 桑园围在元代没有进行大规模的修建工程, 但宋元时期西北江河岸河床收束、泥沙淤积问题凸显, 下游河水出现“倒流” 现象, 根据《续桑园围志》 的记载, 明洪武廿九年, 陈博民领导民众修建新堤, 填塞以前的水口倒流港, 将西基延长到今甘竹滩位置。 桑园围的修建思路也由宋代的“开口宣泄” 逐渐走向“闭口合围”[8]。

3) 近代合围。 清代是珠三角地区筑堤开垦的大发展时期, 桑园围下游顺德境内不断扩展新堤,至同治年间, 桑园围内已形成“十四堡”[9], 子围23 处, 闸窦51 处。 1924—1925 年, 南海、 顺德两区为抵御河水倒灌, 新建了狮颔口水闸、 龙江新闸和歌滘水闸, 实现了全围闭口。

1.2 研究方法

本研究主要通过文献研究、 图解分析及实地考察等方法, 梳理桑园围乡土景观发展历程中堤围建设、 土地开垦、 聚落布局与自然格局之间的关系, 从中总结其乡土景观的要素为自然要素,林、 农业要素和聚落要素。 通过调研、 测绘及ArcGiS 图像分析, 结合地方志阅读及梳理, 明确各要素的时空关系及历史文化特性。

2 桑园围乡土景观要素及特征

桑园围地区的乡土景观表现为人工长期干预自然形成的以林农业生产、 水利建设、 聚落营造为结果的功能性景观。

2.1 自然要素

桑园围所处珠江三角洲平原河流众多, 岛丘散布, 地势随河流方向自西北向东南倾斜。 从地理区域角度看, 该地区属于珠三角北部的“丘陵台地围田区”[10]。 桑园围乡土景观自然要素主要包括山地系统及河涌系统。

2.1.1 山体

桑园围内部最高峰位于区域东北端、 东堤上游的西樵山, 海拔高度250 m, 为主要山体; 其次为南部龙山地区的锦屏山与龙山, 海拔高度在100~150 m。 丘陵台地分布各处, 高度在10 ~20 m, 集中分布于北部百窖堡、 东西两江沿线及南部甘竹堡。 《桑园围志》 称: “西围自三水飞鹅翼起至甘竹牛山交界止”。 桑园围西干堤即起于三水县境的飞鹅岭丘陵台地区, 附近有大冈(三水)、 凤起等岗地。 丘陵区东侧连接吉赞横基。台地区向南沿西江延伸至鲈鱼、 金鸡、 仙莱、 横岗和稔岗等台地, 沿东江向南为西樵山山体及锦屏山台地区。 山地成为该区域的自然地理标识,同时也为堤围的修建提供了自然条件, 堤围链接高地抵御水患。

2.1.2 河道

河道系统由主干河道与河涌网构成。 珠江三角洲平原河网密布, 桑园围位于西北江三角洲上游, 南边界为顺德水道, 两江水系含主要水道1 000余条, 总长度1 600 km, 河网密度810 m/km2。桑园围内部河涌兼具层级性与功能性。

1) 层级性。 一套河涌系统自外而内由4 级构成: 第一级为主干堤围的外部水系, 即两江干流及内部主要河道; 第二级为围内河涌, 宽度约5 ~6 m; 第三级为基塘之间用于排灌的沟渠, 宽度约2 m; 第四级为控制各水口的水闸。

2) 功能性。 河涌的主要功能体现为物质与能量的运输与交换。 河涌组成既包括原有的自然水系, 也包括因圈塘建围而形成的水渠、 水道。 由于堤围的建设是基于自然河道, 同时内部小围也是本地居民自发沿着自然边界修建, 河涌系统呈现自然水网的状态, 并通过闸窦的控制承担交通运输、 水循环及灌溉等功能。

2.2 林、 农业要素

2.2.1 水利设施

1) 堤围。 堤围是圩田分割水、 田的堤坝。 桑园围干堤修建后, 为了强化内部的农业用地开发,居民自发修建了子围“沿内河两岸捍以子围, 多设闸窦以启闭”[11]。 堤围系统根据其功能和尺度的不同可以划分为3 个类型: 第一类为桑园围的防洪干堤, 是桑园围的地理边界, 堤面平均宽度为5 m, 外坡比为1 ∶3, 内坡比为1 ∶2.5; 第二类为内部河涌的堤围, 其尺度与河涌的宽度有关,一般为3~5 m; 第三类为划分基塘的堤围, 其功能在于满足居民的农业生产划分水塘, 同时用于栽植农作物如果树、 桑树等, 其尺度约2~5 m。

2) 闸窦。 闸窦从规模上分为大型水闸和水窦, 前者分布于一、 二级河涌, 宽度一般在5 m以上; 后者是一种低水头的挡水设施, 一般宽度为1~3 m, 用于挡水及泄水, 明代以后多为石窦。二级河涌闸窦分布密度一般为每10 hm2配置1 个。设置在外围干堤的水闸调节围内与江面的水位关系, 子围及河涌堤围的闸窦可通过石窦引入河渠水流灌溉, 内部积水在雨季也通过控制闸窦进行排出, 起到一定的水位调控作用。

2.2.2 生产景观

1) 土地开垦。 圩堤建设在初期减轻洪患的同时也带来了两方面的生态问题: 一是圩堤阻碍了自然状态下的水流与沉积作用, 减弱了物质能量的流动与积累, 使耕地被固定; 二是圩堤修建增加了水流速度, 下游的进一步成陆与开垦使排水不畅的问题逐渐严重, 加剧了洪涝灾害。 至此,“基塘” 逐渐成为该地区主要农耕的土地利用形式。 基塘最早出现在桑园围南部九江、 龙山、 龙江地区, 这些地区地势低洼, 处在水流下游, 排水不畅, 易受河网倒灌及涝灾, 当地居民将低地挖作鱼塘, 塘泥培建基围, 基上种植农作物。 20世纪广州口岸桑蚕经济的发展带动了桑园围地区基塘农业的扩张, 实现全围基塘化, 种植稻田的面积不足十分之一二。 根据《龙山乡志》 (1805)记载“乡田原倍于塘, 近田入微薄, 皆弃田筑塘”[12], 至民国时期, 桑园围内90%农田转为基塘。 基塘面积根据地势及河流条件呈现差异, 平坦地鱼塘面积5 000~10 000 m2, 河网密集或台地鱼塘面积1 000 ~2 000 m2, 呈现不规则矩形。 全围平均单一塘面积约4 000 m2, 水深1.5~3 m。

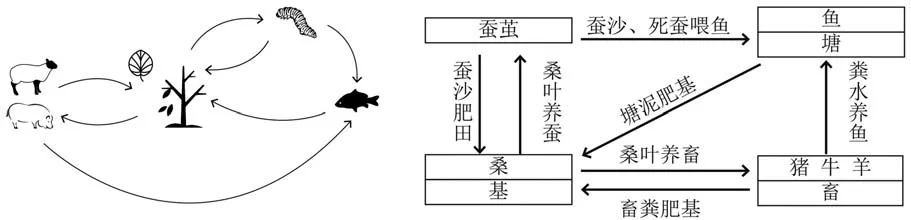

2) 作物布局。 根据基上种植作物的不同, 基塘可分为“蔗基鱼塘” “果基鱼塘” 和“桑基鱼塘”。 17 世纪左右, 基塘主要种植龙眼、 荔枝及甘蔗等经济作物, 至明末清初, 珠三角桑蚕养殖业发展。 《重修龙山乡志》 记载“乡西海一带,咸丰以前尚有禾田, 后悉变为桑基鱼塘”。 1929 年,因战争及贸易封锁, 桑蚕贸易受到影响; 1930 年后, 桑园围地区兴建市头、 顺德糖厂, 约40%基塘将“桑基” 转变为“蔗基” (甘蔗)[13]。 “桑基鱼塘” 模式的出现既有其经济价值也有其生态价值, 其循环模式可以概括为桑叶养蚕、 蚕沙喂鱼和塘泥肥基3 种。 通过桑、 鱼、 肥三者之间的能量流动构成了一个复合人工系统(图1)。 果基鱼塘与蔗基鱼塘的基塘比例没有固定关系, 桑基鱼塘根据饲料与塘泥的比例关系, 大部分呈现“三基七水” 的基塘形态。

图1 基塘农业生态模式示意图

2.3 聚落要素

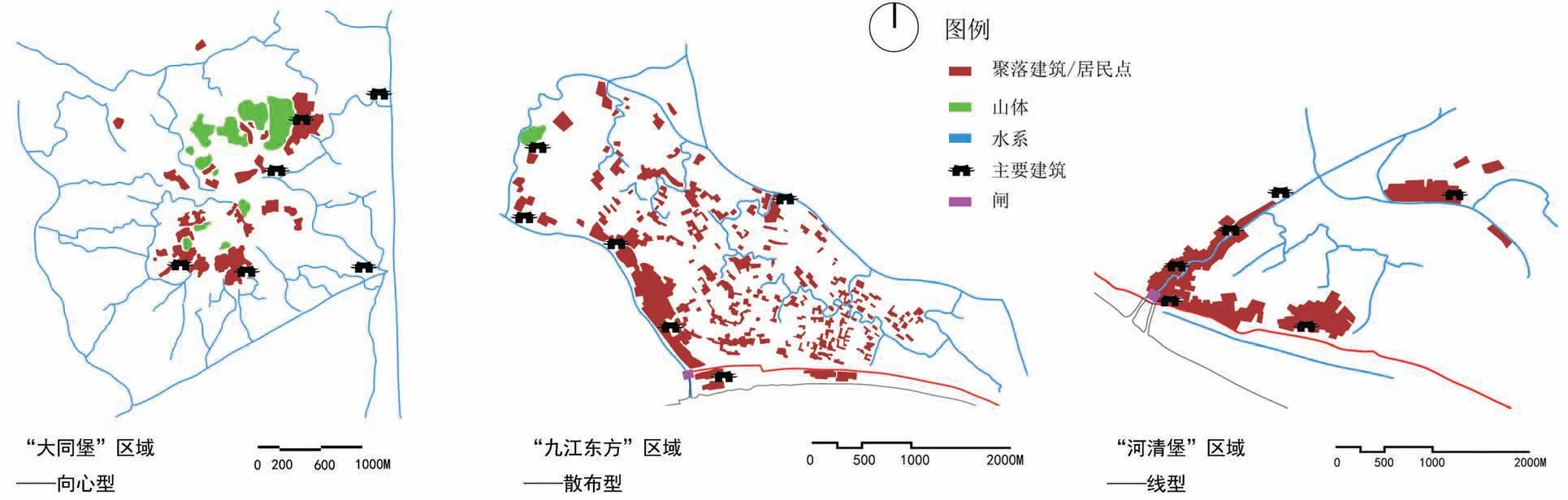

桑园围内的聚落分布受到其自然因素山体及河涌的影响, 根据现代航拍测绘图、 古代《南海县志》 和《桑园围志》 的图文记载, 以及不同的布局特征, 将聚落分布概括为以下3 类:

1) “向心型” 聚落。 此类聚落建筑围绕高地进行布局, 建筑依托山坡进行建设, 街道网络平行或者发散布置, 并向周围基塘延伸与堤围相连。河涌呈“放射” 形, 从二级水系接入聚落内部。此类聚落包括大同堡、 百滘堡、 甘竹堡、 先登堡、九江南方、 简村堡、 下金瓯、 龙山堡、 龙江堡。

2) “散布型” 聚落。 此类聚落建筑分布较为松散, 没有明显的聚集中心, 村落常围绕主要河网和堤围进行建设, 道路与堤围相结合, 一个聚落区包括若干村落。 十四堡中, 符合“散布型” 聚落的有九江东方、 九江北方、 沙头堡、云津堡。

3) “线型” 聚落。 这类聚落在桑园围区域体现为干堤沿线的一系列聚落, 布局特征是建筑集中布置在主要水系两岸, 沿西江干堤布局显著,农田与建筑分区明显, 线型的道路与水路串联各个村落。 符合此类型的有九江西方、 河清堡、 镇涌堡、 海舟堡。

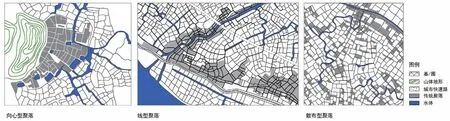

通过对聚落布局的研究可以发现聚落本身是河涌、 地形、 建筑与基塘的集合体(图2、 图3),其成因主要有以下两方面: 一是古代对水患的治理能力有限, 安全性是聚落选址的首要因素, 通过与高地、 堤坝结合, 可以增加抵御自然灾害的能力; 二是在基塘农业系统中, 河涌水系具有重要作用, 对于水文的管理、 治理与使用影响着聚落的发展与布局, 水口、 闸口的位置多建设塔、庙等建筑, 水系交互地区有利于物质运输与管理,这也是“线型” 与“散布型” 聚落分布的主要地区。

图2 不同类型的聚落空间要素图(作者根据现状谷歌地图改绘)

图3 不同类型聚落中河涌、 基围与聚落的形态分析图

3 人文景观

3.1 宗教与祭祀场所

通过对桑园围现存传统聚落的调研及对清代《南海县志》 《桑园围志》 的图文记载梳理, 可以发现桑园围内部的祠堂、 祭坛、 庙宇的香火依然鼎盛, 每个聚落依然保留着自己的宗祠和塔庙,这些祭祀场所的名称及供奉的神明与景观有着密切联系。 蚕姑庙、 华光庙、 城隍庙体现了当地居民对于农业、 自然的崇拜; 洪盛庙、 水月宫、 倒向庙表达了对洪水治理和水文管理的重视, 并选址于水闸、 堤坝周围。 精神层面的祭祀是联系堡、围、 基主之间的情感纽带, 是全围水利管理和精神认同的公共空间。 桑园围内部的乡民、 家族及村堡自治模式强化了宗族观念, 宗祠建筑成为村堡重要的公共建筑, 其布局多位于村落中央, 或结合重要堤围水口进行建设。 这些空间除了祭祀需求之外, 在桑园围的维护和治理中也是重要的集会场所, 如南海广利神庙, 是岁修“集庙议事” 的议事空间。

3.2 墟市

墟市是珠三角地区农业社会进行商品贸易行为的场所, 是聚落之间物质传输的节点, 墟市的布局与水网、 聚落格局紧密相联。 桑园围地区经过历代的堤围建设, 耕作条件得到不断改善, 在明代进入迅速开发期[14]。 桑园围作为重要的经济作物产地, 墟市数量也逐渐增多。 结合清代地方志统计, 道光15 年(1835 年), 桑园围内的九江堡共有墟市17 个, 而至同治18 年(1874 年),数量增加了4 个, 宣统2 年(1910 年) 数量又增加了8 个[15]。

以坐落于桑园围南部高地的龙山堡大岗墟为例, 其围绕岗地, 是桑园围内规模较大、 布局居中的墟市。 清末明初丝织业快速发展, 龙山堡依靠自身的区位优势, 通过河涌连接其桑园围内部各个基层、 中间层墟市, 同时亦通过陆运连接广佛地区, 成为桑园围重要的商贸中转站。 龙山堡依托龙山乡高地建立, 是“高地型聚落” 的典型代表。 大岗墟早期选址于凤凰山高地, 避免水患影响, 后由明清时期发育的几个小墟逐渐扩张合并, 沿山体及河道建立商铺及驿站, 形成以宗祠为中心、 商铺围绕祠庙进行布局的市镇格局。

4 结语

桑园围经过上千年的发展, 形成了一套充满地域特征的乡土景观系统, 核心特征体现为水利,林、 农业和聚落三者的相互作用。 桑园围干堤和自然水环境的划分使整个区域形成了既相互独立又充满内部协作的社会文化, 即在自宋代以来的水患抵御、 治理过程中, 桑园围内部逐渐形成以士绅为领导核心、 宗族为执行机构、 堡为管理单元、 基塘业主为基层单位的治水系统。 在不断适应与改造自然的过程中, 当地居民形成了一套生态可持续的生产经验, 通过挖筑基塘、 建立堤围对土地进行开垦与组织, 其农业生产的进化历史也是农业景观的变迁史。 本地居民不断总结生态规律, 实现对自然的适应和改造, 形成了桑园围内部网络状的基塘形态。 桑园围乡土景观系统是当地自然景观、 林农业景观、 人文景观融合的产物, 具有丰富的文化内涵。