多层螺旋CT诊断中老年胃肠道间质瘤的临床价值

叶锋,林清池,康江河,段少银

厦门大学附属中山医院影像科 (福建厦门 361004)

胃肠道间质瘤是一种较为常见的消化道肿瘤,多发于中老年人,病变部位主要在人体小肠、胃部,也可在腹膜后腔、网膜,大部分患者发病后,病变均属恶性[1]。近年来,医学界对此病的病理特征分析逐步深入,但因无法预测其生物学行为,疾病复发率高,预后不理想,所以临床在鉴别胃肠道间质瘤上仍然存在较大的争议和难度。已有研究指出,将多层螺旋CT用于胃肠道间质瘤检查中,可明确病灶血供,并利用多层螺旋CT的后处理系统,明确病灶部位和邻近器官的关系,准确观察病灶密度、形态、部位、大小,为临床医师诊断和治疗疾病提供依据[2],且已有相关研究证实这一观点[3]。但因其仍未形成定论,所以仍有大量学者致力于这一内容的探讨。本研究即选取62例疑似中老年胃肠道间质瘤患者,重点分析多层螺旋CT检查的意义,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

回顾性分析2015年1月至2020年8月厦门大学附属中山医院收治的62例疑似中老年胃肠道间质瘤患者的临床资料,其中男33例,女29例;年龄48~71岁,平均(62.3±1.1)岁;病程6~35 d,平均(15.3±1.2)d。本研究已获得医院医学伦理委员会的审核批准。纳入标准:(1)均表现为肠梗死、呕血、便血、腹痛等症状;(2)均已签署研究知情同意书。排除标准:(1)合并高血压、糖尿病等基础性疾病;(2)合并肝、肾等器官功能异常;(3)中途转其他方式检查;(4)因精神、智力等因素无法配合本研究。

1.2 方法

62例患者均接受多层螺旋CT检查,仪器为GE Revolution多层螺旋CT仪,后处理工作站为4.2版ADW。针对拟诊上腹部病变患者,检查前8 h禁食,检查前15 min肌内注射20 mg 654-2(杭州民生药业有限公司,国药准字H20023739,规格10 mg/片),服用500~800 ml清水;针对拟诊下腹部病变患者,将适量空气注入肛门,达到充盈大肠的目的;检查时,协助患者取俯卧位或仰卧位,行常规平扫,然后用高压注射器经肘静脉注入90~100 ml非离子型对比剂碘普罗胺注射液(拜耳医药保健有限公司广州分公司,国药准字H10970417,规格37 g,碘浓度300 mgI/ml),流速为3.0~4.0 ml/s,并于对比剂注入后35 s扫描1次,65 s再次扫描,得到动静脉期图像,过程中设置螺距为1.625∶1,层厚为2.5~5.0 mm,管电流为200~260 mAs,管电压为120 kV,并以标准窗、间隔0.625 mm、层厚1.25 mm重建薄层图像,将其传送至工作站进行后处理分析。

1.3 临床评价

以病理检查结果作为金标准,由厦门大学附属中山医院两名影像科高年资医师负责评价多层螺旋CT检查结果,用CINE播放功能进行观察,动态调节窗位为-35~35 HU,窗宽为200~350 HU,用多层面重组(multi-planner reformation,MPR)、仿真内镜(virtual endoscopy,VE)、最大密度投影(maximun intensity projection,MIP)等方式重组,分析病变。

2 结果

2.1 多层螺旋CT的诊断灵敏度、特异度、准确度

62例疑似胃肠道间质瘤患者,经病理检查确诊60例。多层螺旋CT诊断胃肠道间质瘤的灵敏度为98.33%(59/60),特异度为100.00%(2/2),准确度为98.39%(61/62),见表1。

表1 多层螺旋CT检查结果(例)

2.2 胃肠道间质瘤分布、形态及大小

60例胃肠道间质瘤患者,病灶在胃部33例,小肠14例(回肠7例、空肠7例),直肠10例,食管2例,网膜1例;36例病灶呈椭圆形或圆形,24例呈不规则分叶状;病灶直径为2.3~15.0 cm。

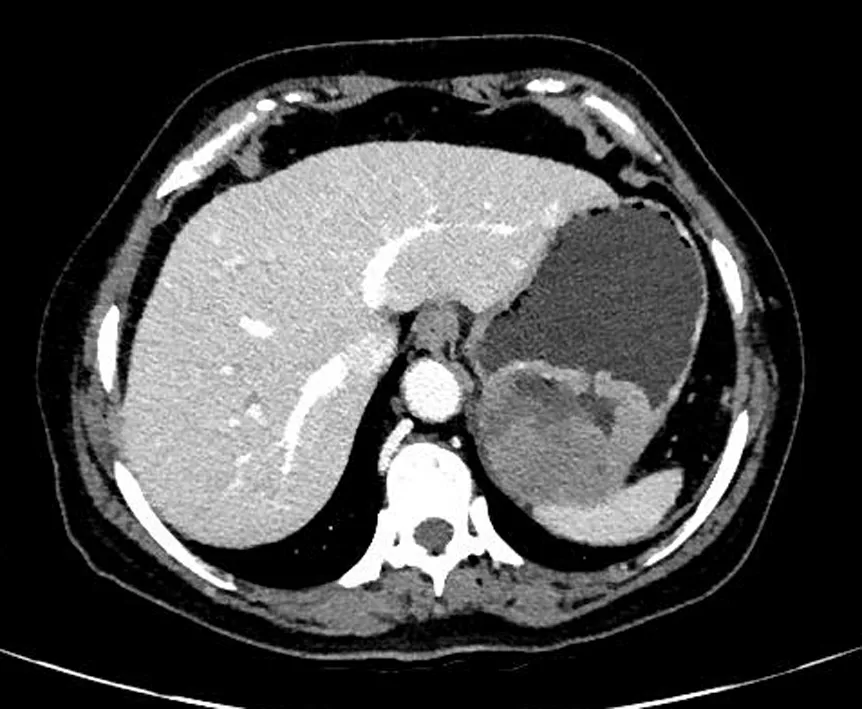

2.3 胃肠道间质瘤各型的CT影像

图1为胃肠道间质瘤的各型CT影像。图1a~c分别为胃底间质瘤(高危型)横断面、矢状位及病理图像,肿瘤位于黏膜下层至浆膜层,大小约7.9 cm×7.1 cm×5.2 cm,细胞呈梭形,束状、编织状排列,可见出血、坏死,核分裂象7~8个/50HPF。图1d~f分别为胃间质瘤(低危型)横断面、冠状位及病理图像,肿瘤位于黏膜层至浅肌层,大小约3.8 cm×3.6 cm×3.0 cm,细胞呈梭形,束状、编织状排列,可见出血、玻璃样变性,局灶钙化,核分裂象1~2个/50HPF。

a

b

c

d

e

f

3 讨论

有研究探讨了胃肠道平滑肌源性肿瘤患者的超微结构特征和免疫组织化学表型,进而提出了胃肠道间质瘤的概念[4-5]。近年来,医学界对胃肠道间质瘤的诊断标准、组织学诊断、免疫组织化学表型特征、基因突变及表达、疾病起源等均有了深入认识,已将其划分为临床独立的实体癌,区分于神经源性肉瘤、胃肠道肌源性肉瘤[6]。胃肠道间质瘤存在非定性分布的状况,为最常见的人体消化道间叶组织肿瘤。近年来,临床多采用影像学方式诊断胃肠道间质瘤。已有研究显示,将多层螺旋CT用于中老年胃肠道间质瘤检查中的诊断准确度高,可为医师诊治疾病提供依据[7-8]。本研究结果亦证实了多层螺旋CT诊断中老年胃肠道间质瘤的优势。

多层螺旋CT检查胃肠道间质瘤显示,病灶多呈向外、内或同时向外突出、向腔内的类圆形或圆形软组织肿块,少数表现为不规则分叶状[9];大部分病灶直径均<5 cm,与邻近组织或器官之间的界限清晰,或仅轻度推移、压迫邻近组织或器官,而直径≥5 cm的病灶,与邻近组织或器官界限欠清晰、粘连,形状为分叶状、欠规则,密度不均匀,病灶内部发生形态、大小不一的囊变或存在低密度坏死区;增强扫描病灶呈典型强化,有囊变、坏死,病灶实体部分呈强化状[10-12]。总之,多层螺旋CT具有组织对比度好、密度分辨力高的优势,可显示出胃肠道管壁、管腔和邻近组织结构的形态,对胃肠道间质瘤分期、定性、定位诊断具有重要的意义。

综上所述,将多层螺旋CT应用于中老年胃肠道间质瘤检查中,其可利用多方位重建清晰显示病灶特征,明确病灶血管和邻近血管状况,诊断准确度较高,可为医师定性和定位判定提供依据。