实践中的笔墨与造型的完美统一

——重读方增先《说红书》

文/余宏达

中国人物画最后一个高峰出现在宋代,之后一直成衰落之势,然近一百年间,中国学院派的兴起给凋敝的人物画注入新的活力,乃至又现新的荣光。其中分为南北两座高峰,北方为“徐蒋”体系,代表人物以中央美院为核心的徐悲鸿、蒋兆和等艺术家,他们用西方写实绘画来改造中国人物画,引领了水墨人物画写实创新的潮流;南方以浙江美院的“浙派五老”为核心的有西画基础的人物画家,他们在潘天寿及一批传统中国画家的观念与技法指导下,融合中西绘画,达到了改良中国人物画的作用,产生了划时代的巨大影响,其中最佼佼者为方增先先生。

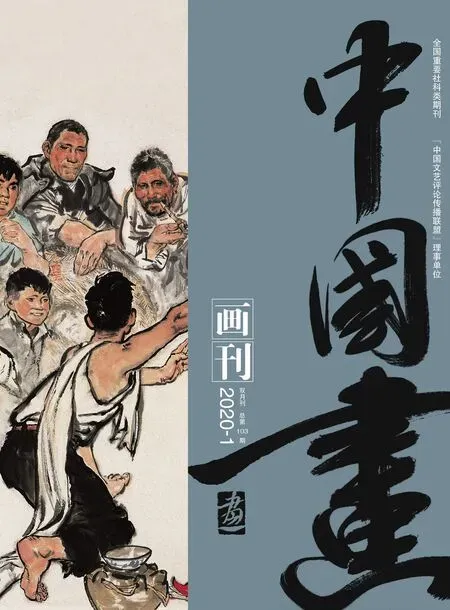

《说红书》是方先生的代表作之一,创作于1964年,作品约六尺整纸,画面上展示了十个人物,形象、动态、年龄各异,典型的工农兵题材,有浓郁的时代气息。此作讲述了农闲时的田间地头,一个小伙子正用形象的肢体语言,连说带比划的为村民们宣讲“红书”(革命斗争故事)的内容。这幅作品有着鲜明的“浙派”特点,通过对它的分析也就深刻地了解了“浙派”人物画。首先,立意上着眼于革命现实主义,重视社会实践,表现广大劳动人民的淳朴形象,有着强烈的时代气息。其次,造型上通过传统中国画笔墨语言来表达准确的由西画改良过的写实形象。这里谈到造型的改良,主要是针对传统中国人物画缺乏对人物解剖结构的理解,造型停留于皮、毛,难及肉、骨,往往呈现类型化的人物。为此,浙派人物画的造型基础源自伯列曼的艺术解剖(用体块来分析人体及运动),加之强化用线、弱化光影的“结构素描”,形成了独特的浙派造型体系,完全分别于传统人物画师徒相承的粉本体系。而方先生在笔墨上又融合了任伯年、吴昌硕的笔法,苍劲而流畅,运用在塑造上特别既注重素描关系又保持平面性。比如画面人脸上:眉头、鼻底、下巴这些背光有阴影的位置就用粗笔,而人物的外轮廓又整体线条加重,强化外形,最终形成一种类似于浅浮雕的效果,有立体感但又恰如其分。关于这种“浅浮雕”式的造型理论,“浙派五老”另一位大家顾生岳先生(我的恩师),曾多次向我提及,也是一个“浙派”塑造人物的直观方向。最后,“浙派”这是学院艺术家群体的产物,在学校中就必然与教学相结合,从作品中看:画面构成到每一个人物刻画,非常严谨,可以说是一丝不苟,其背后必然是小构图的反复讨论、人物的写生、形象的摆布,就是如此细致,据说正稿上还有三十余处挖补,可以说是苦心经营,这整个过程就是一部教科书。虽然《说红书》是写意人物画,但这和历史上大家所认知的意笔有了巨大的差别,这就是学院精神而非旧文人以画怡情或禅画之意笔草草尔。也正因为有了这种严谨的学院精神,“浙派”绘画才能得以总结创作与教学实践经验,并升华为理论,如结构造型,结构素描,用线二十字法,点线笔墨表现结构法,以及总结成体系概念的意笔人物技法著作,只有这样才能代代相传,树立超高峰的同时又给后来者指明路径。

通过《说红书》再将它与同时代另两位大师蒋兆和与黄胄之作品比较,蒋先生精于刻画但迟于笔墨,黄先生笔墨纵横又疏于形象,而方先生在此作中很好地把形象与笔墨融合,互有助力而非干扰,达到了一加一大于二的效果。

方增先先生这幅《说红书》是研究“浙派”人物画的极佳范本,可反复揣摩临习,其深远意义也不言而喻。他用尽一生之力探索前行,一度变法,竭尽思虑,为“浙派”人物画鞠躬尽瘁!此文也是为了纪念过世不久的方先生,向他致敬,也向为中国人物画作出巨大贡献的前辈“浙派画家”致敬!■

说红书 91.6cm×180.3cm 1964年 方增先