略论初中语文作业设计需关注的要点

贾龙弟

摘要:作业设计需要关注三个点,即作业的功能、作业的本质和作业设计的理据。作业本质上是学生自主学习的过程,作业设计除关注学习内容之外,应跟进学习过程,体现学习方式。作业设计还应遵循课标、教材以及学情。

关键词:作业设计;本质;功能;理据

2019年6月,中共中央、国务院印发《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》,指出要“不断提高作业设计质量”。 2021年4月,教育部办公厅印发《关于加强义务教育学校作业管理的通知》,进一步强调,“教师要提高自主设计作业能力,针对学生不同情况,精准设计作业”。2021年7月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》,指出“全面压減作业总量和时长,减轻学生过重作业负担”,要“将作业设计纳入教研体系”,从而“提高作业设计质量”。与此同时,各地根据国家文件的要求,也制订发布了作业设计和管理的相关文件。从中央到地方持续的发文,凸显了提高作业设计质量的必要性和迫切性。那么,初中语文作业的设计要注意哪些要点?

一、认识本质:作业是学生自主学习的过程

上海市教育委员会教学研究室副主任王月芬认为:“教师对作业的基本观点、专业培训等,都有可能影响教师的作业设计能力。”因此,正确认识作业的本质,即回答作业是什么的问题,是设计作业的前提。

关于作业的本质,主要有以下几种观点:福禄贝尔等人认为,作业即游戏活动,其功能是训练儿童技能;夸美纽斯等人认为,作业即教学巩固,其功能是让教学更彻底地得到巩固;泰勒等人认为,作业即任务评价,其功能是改进师生的教学。我们更加强调在课程的视域下看待作业的功能,即将作业作为达成课程目标的一种自主学习活动。它是课程的重要组成部分,也是实现课程目标的重要途径。

明确这一本质之后,就需要重新界定作业的范畴与概念,从预习到课后,从侧重知识巩固的深度练习到项目化学习、探究活动、综合实践活动等,均可以纳入作业的范畴。作业设计的思路也需要更开阔。作业可以是课内的,也可以是课外的,更可以是课内外相结合的;可以是书面的,也可以是口头的,甚至可以是一些活动、游戏、家务劳动等。

二、立足功能:除关注学习内容之外,作业应跟进学习过程,体现学习方式

既然作业本质上是“学生自主学习的过程”,那么作业设计就需要“设计学生自主学习的过程”。学生的自主学习包括“学习内容”“学习过程”和“学习方式”三个方面,因此,作业应关注学习内容、跟进学习过程、体现学习方式。由于学习内容是以往课后作业关注的重点,这里主要就作业如何跟进学习过程与体现学习方式提一些建议。

(一)跟进完整的学习过程

某个知识完整的学习过程需经历预习、课堂学习到课后拓展等环节,因此,作业设计也必须跟进整个学习过程。

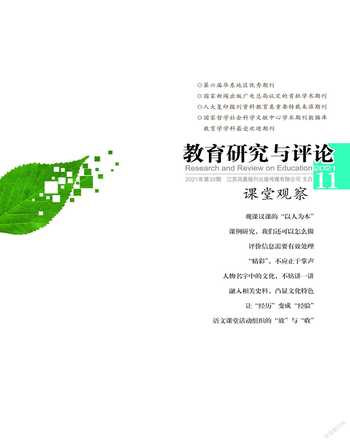

在不同的学习阶段,作业发挥的功能是不同的。《浙江省义务教育阶段学校作业管理指导意见》指出:“教师要把握预习、课堂、周末、单元等不同学习时间(环节)的作业功能与特点,设计适宜的作业。”根据不同学习阶段的特点,设计针对性的、适宜的作业,能最大限度地发挥不同作业的学习功能。比如在预习阶段,作业主要发挥预学功能。有教师在教学《湖心亭看雪》时,从写作背景、作者资料、词语积累、初读整体感知、阅读策略等角度,设计了如图1所示的作业。

学生在完成作业的过程中,能够对张岱的人生经历、思想变化有初步了解,从而为课堂学习中走进作者内心打下基础。

课堂学习中,可以设计这样的作业:

901班同学学完《湖心亭看雪》后,一致认为张岱写的是一次“反常”的出行过程。请你阅读文章后,从出行时间、出行地点、出行人员、看到的景、遇到的人等方面梳理并分析文中能体现“反常”的内容,并根据作者在整个行程中的心情变化,绘制《游览心情折线图》。梳理与分析时可参照如下示例:

(1)“独往湖心亭看雪”——明明有舟子为其撑船,张岱却说“独往”,真是反常。

(2)“问其姓氏,是金陵人”——答非所问,真是反常。

梳理完之后,你认为,这是一场_________(“寂寞”“孤独”“冷”“痴”……)的出行,理由是:_____________________________________。

这里聚焦“一次反常规的出行”,整合了“出行时间”“出行地点”“出行人员”“看到的景”“遇到的人”等课堂学习的内容:“折线图”则指向小品文阅读的情感要素;最后的“总体评价”指向对文章内容的整体评价,鼓励个性解读。

而在课后阶段,可以设计比读《湖心亭看雪》和《绍兴灯景》两篇小品文的作业,对照品读张岱写于明朝灭亡后与灭亡前的作品,感受其独特的语言风格和审美意境,同时在比读中体会张岱的情感体验和精神内核。

此外,我们还需要根据学生学习的过程,让不同阶段的作业之间形成关联,努力让不同的作业结构化和系统化,产生1+1>2的效能。

(二)体现多元的学习方式

多元的学习方式主要体现为作业类型的区分。《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》指出:“促进学生完成好基础性作业,强化实践性作业,探索弹性作业和跨学科作业。”实践性、探究性、综合性、跨学科、项目化等作业类型的提出,旨在突破以往过分强调识记、背诵、理解的单一学习方式。

1.设计学习任务式作业。

学习任务式作业的精髓就是引导学生在完成任务的过程中学语文、用语文,真正培育他们适应时代需要的语文素养。

例如,有教师在教学《湖心亭看雪》时,围绕“指向整体感知的跨界式品读”这一要求,设计了这样的作业:

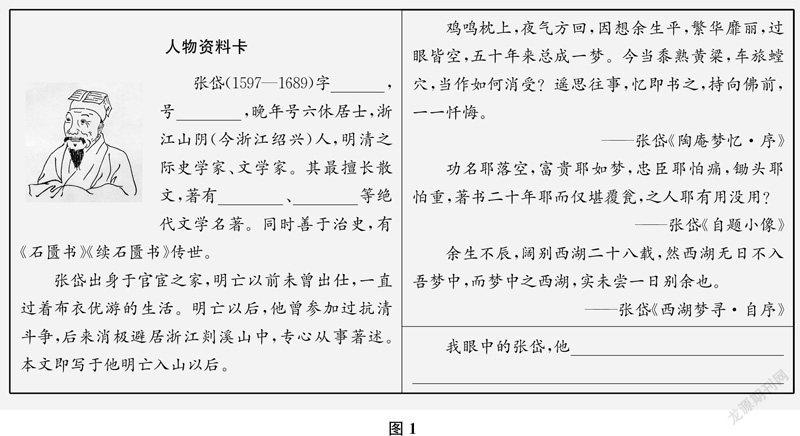

1.朗诵还需要配乐,请结合图2所示的知识链接,在以下乐器中选择一种,作为配乐的主要演奏乐器,并陈述理由。

2.朗诵还需要配以多张背景图片,请根据内容,描绘1—2个文中出现的场景,以便寻找合适的背景图片。

这两项作业都围绕“朗诵”设置了真实的学习任务,即配乐和配图实践活动。作业指向整体感知“这一篇”课文的意境和画面,避免了碎片化“品读”。其特色在于巧妙地引入了音乐和美术学科的元素。这种指向整体感知的跨界式品读作业,极大地激发了学生实践探究的兴趣。作业中语言、音乐、美术元素的相互融合,极大地扩展了学生的审美视域。

2.设计学习支架式作业。

作业作为一种学生的“自主学习活动”,缺少教师实时的指导。所以,作业设计者就需要思考,在教师不在学生身边指导的情况下,如何让学生尽可能“自主”地完成作业。这就需要我们设计学习支架,让学生借助这些学习支架,既能完成“学会”的目标,掌握知识,习得方法,形成能力,又能思考自己是“如何学会”的,从而把知识、能力、方法内化为自己的学习素养。

仍以《湖心亭看雪》为例,在文言字词积累环节,一位教师设计了下面的作业:

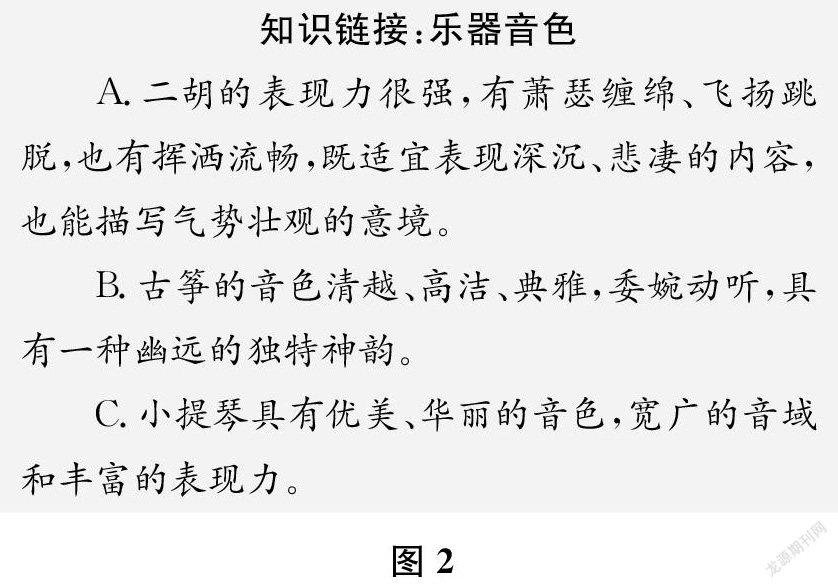

为理解文意,请运用相关方法,填写表1。

这里的方法为学生提供了解释字词的策略性支架。第一个支架是“课内迁移法”,让学生联系已学过的课文中“是”“一”和“及”的解释,迁移解释新学课文《湖心亭看雪》中的字词。第二个支架是“语境推敲法”,并解释了具体的运用方法,以期学生运用这一支架去解释有难度的“挐”字。第三个支架的名字没有直接写出来,但提供了定义和示例,让学生反推命名解释字词的方法。

这样的作业使得文言字词解释不再是简单的机械识记,而是能唤起学生已有语文经验的思维拓展,如“课内迁移法”,或运用语言文字的特点解决问题的理性体验,如“语境推断法”“字形推断法”等。学生在自主完成作业的过程中,既运用了相应的方法,又建构了文言字词解释的策略性知识,进而将其内化为文言文学习的素养。另外,作业中最后的省略,是希望学生在前面学习的基础上,在没有教师帮助的情况下,通过自己的思考发现更多的文言字词解释的方法,这样的作业设计,探究性和开放性也更强。作业设计中学习支架的使用,能指导学生学会如何去解释文言字词,极大地激发学生自主探究的兴趣,增强学生自主完成作业的信心。

三、关注理据:遵循课标、教材以及学情

丰富作业的类型方式,设计多种学习支架,这些都指向“设计什么”的问题。具体如何设计作业呢?这就需要关注作业设计的理据——课标、教材以及学情。

(一)遵循课标

课标是教学的依据、评价的标尺。掌握课标的理念和内容,是教学的基础,也应该是作业设计的准绳。

例如,课标中七到九年级文学作品的教学目标是“品味作品中有表现力的语言”,为此,《邓稼先》一文的课后作业设计如下:

1982年,他做了核武器研究院院长以后,一次井下突然有一个信号测不到了,大家十分焦虑,人们劝他回去,他只说了一句话:“我不能走。”

1.如果邓稼先再多说几句,可能会说什么?他为什么只说了一句话?从这句话你读到了一个怎样的邓稼先?

2.想象一下邓稼先说这一句话时的声调和表情,说说你这样想象的理由。

3.有同学认为,紧急情况下,邓稼先说“我不能走”之后应该用“!”而不是“。”,说说你的理解。

4.解答了前面三道题目,请归纳解题过程中学到的品味人物语言的方法。

这里的四道题目,紧扣品味语言的方法,让学生在品味语言的过程中学会品味。最后一题,让学生在前面实践的基础上,总结提炼品味人物语言的方法,即需要把语言放在交际的语境中,思考谁说的、说了什么、怎么說的、为什么这么说等。

(二)遵循教材

教材是在课标的指导下编写的,是对课标的物化,是教师教学的凭借,自然也是作业设计的重要依据。统编教材的很多特点,比如坚持立德树人的理念,人文主题和语文要素双线组元的编排体系,教读、自读、课外阅读“三位一体”的单元构建方式等,在作业设计中必须加以关注。

以《回忆我的母亲》的课后作业为例,有教师这样设计:

1.搜集摘录:母亲是世上最伟大的人,母爱是人间最动听的歌。无数文人墨客讴歌赞美过平凡而又伟大的母亲。搜集歌颂母亲的典故并讲述。

2.读书笔记:阅读其他写母亲的作品(邹韬奋的《我的母亲》、老舍的《我的母亲》、胡适的《我的母亲》、史铁生的《秋天的怀念》)每篇做批注,不少于三处,选择一篇写读书笔记。

3.人物传记:为你的母亲立传。

第1题要求讲述母亲的故事。如果关注单元要素以及这篇课文回忆性散文的文体的话,那么,这样的讲述并不合适,因为这是学生在讲述别人母亲的故事。这是游离于这个单元学习的,也是游离于“这一篇”课文的学习的。第2题要求写读书笔记。本单元的写作是“学写传记”,而这里却要求学生写读书笔记。况且读书笔记的写作,八年级上册还没有涉及,所以读书笔记写什么、怎么写,学生是不清楚的,而教师也没有提供必要的写作支架。第3题要求写人物传记。但这篇课文是回忆性散文,不是传记,回忆性散文与传记还是有区别的。

初看,这几个题目都是围绕着“母亲”展开的,课文也是写母亲的,都指向同一个主题。但实际上,这份作业没有充分关注这个单元的语文要素、这篇课文的文体、单元的写作目标,甚至各册教材的写作训练编排体系。

再看另一位教师为本课做的作业设计:

作者在回忆往事之后,深情地写道:“我应该感谢母亲。”结合课文内容,说说“我”从母亲身上学到了什么。阅读《红星照耀中国》和《长征》中有关朱德的内容,说说母亲教给“我”的这些东西有用吗?

这一作业设计把《回忆我的母亲》这篇课文和这个单元的名著阅读《红星照耀中国》和《长征》进行了勾连。作业聚焦“朱德”这个人物,既紧扣了这篇回忆性散文中“我”的情感——感激,写人叙事散文中所写的“人”和“事”对“我”的影响,同时紧扣纪实类作品中朱德的其“人”其“事”,形成两者的前后观照,很好地落实了教材编者“三位一体”的编排理念。可见,教师遵循教材编写理念对教材做深度研读,是设计好作业的前提之一。

(二)遵循学情

除了课标、教材之外,实际学情也是设计作业的重要理据,毕竟作业的主体是学生,作业设计的最终目的是促进学生的学,是育人。

例如,教学完《湖心亭看雪》之后,有教师设计了以下作业:

请从以下两题中任选一道完成:

1.根据你的阅读积累,写出三句写山、水、雪的古诗句。

2.如果用本单元《诗词三首》(《行路难》《酬乐天扬州初逢席上见赠》《水调歌头》)中的诗句分别对应苏轼《记承天寺夜游》和张岱《湖心亭看雪》的状态,你会选用哪两句,请说说理由。

我们发现,两道题都指向古诗文名句的积累,但思维层级是不一样的。第1题,学生只要识记再现就可以,是基础性作业;第2题聚焦“情思”,关联了单元内的诗和文,学生在比较、分析、综合、评价中完成选择和理由阐述,形成高阶思维,是发展性作业。不需要规定哪些学生做第1题,哪些学生做第2题,因为学情是在不断变化的。所以,我们要根据班级不同学生的学习状态,让学生做好基础性作业,并鼓励学有余力的学生挑战发展性作业。

参考文献:

[1] 王月芬.重构作业:课程视域下的单元作业[M].北京:教育科学出版社,2021.