百姓的生活,百姓的院

——居民主导下的老旧小区更新改造

文图|唐燕(清华大学建筑学院)

老旧小区改造作为一项综合性的社会工程,离不开政府、社区、社区规划师、社会组织、专业技术人员、社区居民等的共同努力与有效协作。在这个过程中,居民的参与乃至主导发挥着至关重要的作用,是保障小区改造真正契合民生诉求、社区环境持续维护与完善的关键。

在北京朝阳的小关街道,有一个小院不知不觉中吸引了大众的视线。这个改造之后的院落,无论什么时间过来都温暖亲切,干净整洁的环境、笑意盈盈的居民、热情洋溢的氛围,很难想象改造之前它也有各种不足。是什么力量让这个老旧小区在3年之间从物质到精神都全方位改变了模样?

1.居民自愿排班对小区环境进行日常维护

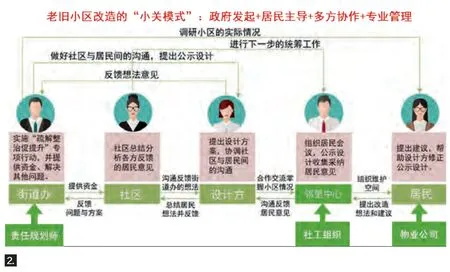

2.老旧小区改造的33号院模式:政府发起+居民主导+多方协作+专业管理

惠新西街33 号院位于北京市朝阳区小关街道5区,面积约2 公顷,共由7 栋楼组成,包括高塔楼4 栋、低板楼3 栋。小区居民共计629 户,约2000 余人,人口构成多为央企在职或离退休员工,属于典型的“单位制”社区。院里以老龄人口居多,几乎占到社区总人口的40%。这座不大的院落,在更新改造之前和其他形成于单位大院时期的老旧小区相比,似乎并没有什么不同:空间破败、设施老化、功能缺失、服务不足、管理缺位等,整治提升工作势在必行。

作为北京市朝阳区老旧小区更新试点街道之一,小关街道从2016年下半年开始持续通过地区内不同类型小区的改造升级探索,寻求老旧小区更新改造的多元路径。惠新西街33 号院通过“政府发起+居民主导+多方协作+专业管理”的新模式,在渐进式的微更新中实现了“百姓的生活,百姓的院”这一社区更新理想。

老旧小区改造新模式:“百姓站在最中央”

居民是惠新西街33 号院更新改造的主要决策力量,也是空间使用和维护的中坚者力量。在居民、政府、社区组织、规划设计师、物业公司的多方合作下,33 号院创造了“百姓站在最中央”的老旧小区改造新模式。

(1)政府发起:街道办通过申请政府专项改造资金,为33 号院迎来了重要的更新改造契机,并本着“服务于民”的信念,充分听取和尊从居民意愿来组织方案设计与项目施工。街道责任规划师团队为地区编制了空间整体改造提升的“一图、一库、一表”规划,提出“通过存量挖潜补设施,通过公众参与强共治,通过规划设计重精细,通过综合推进抓落实”的工作方向,成为持续影响街道开展街区更新的重要指引。

(2)居民主导:居民是33 号院改造的“主心骨”,紧密的社区凝聚力保障了居民能够在项目中发挥关键性的决策作用。反过来,院落更新改造的进程又进一步提升了社区的自治能力和水平,加深了民众之间的沟通和信任。居民通过前期对小区应该“改什么、怎么改”的探讨商议帮助明确了更新的方向;中期通过持续性地提出改造“愿望”,一步步加深社区渐进式更新的步伐;后期通过对改造空间的集体爱护、创造性的日常使用、志愿者的打扫维护、社区文化活动的丰富与组织等,迈向了可持续的社区空间活化与再生。

(3)多方协作:邻里中心、社工组织、设计师等在33 号院的多方协作更新过程中亦扮演着重要的角色。长期以来,小关街道打破了北京常规性的“街道办-社区居委会-小区物业/业主委员会/居民”基层管理体系,开创性地建立起了“街道办-社区居委会-邻里中心-小区物业/业主委员会”的新型社区治理系统。其中“邻里中心”的服务人员由长期居住在本社区,具有领导力和影响力的“社区能人”担当,在需兼顾管理多个小区的社区居委会与单个的“小区物业/业主委员会/居民”之间搭建起重要的桥梁,是33 号院形成强大社区活力与凝聚力、激发居民参与的重要保障。社工组织则由政府购买服务,每天深入小区,陪伴居民和社区共同成长,目前33 号院由居民利用自行车零件改造而成的各种花盆、花架等艺术品,均是社工组织和居民共同动手的结果。设计师从居民需求出发,浸泡在居民之中,不断修改完善设计方案,直到居民们满意为止。

3.广场文化墙:惠心亭对面的航空事业文化墙承载了这里的职工记忆

4.设备房破旧的山墙改造为社区培育花园

5.2017年社区小亭:原本荒置的空地有了居民心仪的“惠心亭”

(4)专业管理:为了更好地维护更新成果,33 号院改造完成后,引入了规范化的新型物业进行专业化管理。要做好老旧小区的物业管理并非易事,物业公司在接管33 号院的初期,在服务质量上与居民期望存在一定差距,但通过与政府、邻里中心、居民的不断沟通磨合,物业公司不断提升服务方式和服务水平,让差距越来越小,目前小区管理整体有序。

改造进程:居民主导下的渐进式微更新

惠新西街33 号院改造不是通过政府一次性投资实现的简单物质环境更新,而是居民主导下的渐进式社区微更新,项目通过不断获取居民意愿、满足居民诉求来创造“人人热爱”的社区新家园。33 号院自2017年起至2019年,前后共经历了五次主要改造,每次改造都是因居民提议而起,从而分阶段将小院建设成为小关街道的“全要素”小区。

改造最初由居民一个很小的初衷引发,就是希望“让老人不再宅在家里,能够愿意走出来一块喝茶聊天”。项目首先通过动员居民走出门聊天,来鼓励他们说出自己的建设想法,然后结合街道办、社工组织、规划人员等提供的资金、服务与技术支持,在一步步共商共治中推进小区环境的整体提升:

6.第二次改造建成的自行车棚“花房”

7.车棚一角可以品茶与休憩

8.2019年道路系统改造:小区路面的持续优化

(1)第一次改造:社区中有一顶电信运营商工作留下的临时业务帐篷,许多老人借用这个空间来开展娱乐休闲活动。因此改造计划到来时,居民立刻就想到了能否在社区绿地中建个真正的亭子供老人活动。2017年亭子建成并起名“惠心亭”,亭上装点着居民自己的书法作品。

(2)第二次改造:改造的思路来自居民想让室外盆栽能过冬的想法。更新项目利用社区闲置自行车棚的部分空间,将之改做花房,供居民赏花、休闲。一年后借助小区的公共广场整体改造契机,另一个室外社区培育花园也得以跟踪建成。

(3)第三次改造:针对居民对道路设施的不满意情况,项目将小区道路改成柏油马路并增设健身步道,以提升路面质量,防止老人走在水泥砖上硌脚摔倒。

(4)第四次改造:2019年居民提出老人就餐方面的服务需求,于是项目继续利用闲置老旧自行车棚改造出“智能停车库”和老年餐桌,并持续提升小区整体环境,增设花坛、花架,完善惠心亭文化广场建设。

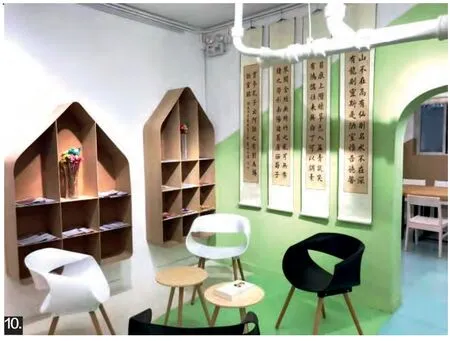

(5)第五次改造:为满足居民增加社区活动空间的新诉求,街道、社区等与独立管理的“离退休活动中心”不断协商,最终将位于6 号楼的地下室——原本使用频率和空间品质均不足的地下空间升级为全员共享的社区之家,并邀请到“地瓜社区”进行方案设计。

9.车棚一段成为大受欢迎的老人食堂

10.2019年社区之家改造:消极的地下空间变身共享活动中心

11.居民共建的社区花房

12.丰富的社区活动

当然,改造期间也存在一些困难,如施工噪音、建筑垃圾堆积等问题给居民带来不便。但随着环境的一步步升级,居民们逐渐看到了更新成效,认可了更新行动,并积极加入到小区的改造与维护进程中。

实现“小空间、大魅力”的力量来自居民

惠新西街33 号院的改造设计涉及环境改造、存量空间利用、消极空间提升、公共空间建设、智能设备引入、便民设施提供、垃圾分类、雨水收集等多个方面,并通过物业引入全面提升社区服务管理水平,改善居民生活质量。改造后,院内的重要公共要素包括:位于6 号楼地下室的社区之家(社区活动中心),由“地瓜社区”进行设计,是社区居民娱乐活动的场所。居民在惠心亭打牌、聊天、喝茶。室外培育花园位于水泵房旁边,主要用于育苗育种,台阶式的空间设计整齐划分出各个时期的植物位置,保证植物光照充足。共享百宝库位于共享花房入口处,由旧自行车库的改造而成,用于居民的养花、活动与交流。共享花房位于中心花园旁,由旧自行车棚改造而成。中老年人可在此种花、赏花、喝茶、养鱼等。位于5 号楼与7 号楼之间的健身园,由原锅炉房空间改造而来。健身园外围放置座椅并设置与小区文化关联的主题景观雕塑。健身步道则以5 号楼与中心花园为终点而设计,小区居民常常在此遛弯。位于健身院以西,由旧自行车库改造成的老年餐厅,为小区内的老年人们提供套餐,并为身体不便的老人提供上门送餐服务。智能自行车棚,位于水泵房以西,由旧自行车棚改造而成,升级换代后引入云管家智能化管理系统,出入车棚需刷卡扫码。位于4 号楼以西,由旧自行车棚改造而成的是大件垃圾存放处,居民可在此放置闲置的大件杂物。小区同时实现雨水收集与垃圾分类,对资源和废弃物进行合理处置,收集的雨水用于浇灌社区绿地,让社区生活更加环境友好。

百姓的生活在33 号院中丰富上演,院中的共享花房、老年餐厅、共享百宝库等多种公共设施的日常使用,都由居民志愿者通过排班上岗实现自主维护,有效避免了一些小区刚改造完光鲜亮丽,过上几年则因缺乏维护又回归陈旧的困境。这从居民对自行车棚的多元化使用中便可窥豹一斑,社区的幸福、融洽与凝聚因空间改造不断强化。

换上新颜的小区公共空间呈现出全龄竞相使用的局面,不光实现了“老年人出来走走,聊聊天”的最初理想,青年人和小孩们也纷纷光顾。是居民的力量实现了惠新西街33 号院“小空间、大魅力”的华丽转身。