理论建构模式下的墨家“十论”

——兼论对公共管理的启示

刘太刚,张 驰

(中国人民大学 公共管理学院,北京 100872)

一、引言

有关墨家核心思想及理论相悖之处学术界争论至今。唐宋以后的儒者与当代学者有的以“兼爱”为墨家核心主张,认为兼爱是“墨子之唯一主义”[1]。在墨家文献中,墨者以“兼者”自居,以“兼相爱,交相利”(《墨子·兼爱中》)为基础构建了“无差等之爱”社会的理想形态。也有学者认为,“义”是墨家学说的伦理总则和精神实质,兼爱、非攻等道德原则是“义”这一上位概念下的具体原则[2]。在对“义”的论述中,墨家将“义”放在“至上”的位置,认为“万事莫贵于义”(《墨子·贵义》),使“义”融入了墨家思想的各方面。墨家言,“天下有义则生,无义则死;有义则富,无义则贫;有义则治,无义则乱”(《墨子·天志上》)。这种以“义”判定是非的思想在墨家主张中多有展现,成为“十论”背后一以贯之的精神[3]。笔者认为,墨家核心思想的两种阐释从不同视角对墨家理念进行了解读:以“兼爱”为核心思想阐释了墨家的终极目标,通过无差等之爱的社会的构建,实现纷争的永久消除。此时的“兼爱”已不仅限于一种“主张”,而是上升为一种“宏大理论”,其余主张成为“兼爱”思想的延伸。墨家之“义”则通过“外在强加”的方式构建了墨家的是非善恶标准和行为准则[4],通过义利等同实现社会秩序的重构,其所求为天下公利,“志以天下为芬,而能能利之,不必用”(《墨子·经说上》)。

但在解释力度上,将“兼爱”放置于与“十论”中的其他主张同等地位时,兼爱将对部分主张缺乏足够的解释力,也缺乏足够的效力对主张间存在的争论进行调和,这使“十论”自诞生起就受到一定的非议。如《淮南子·泛论训》记载,“兼爱、尚贤、右鬼、非命,墨子之所立也,而杨子非之”。以此四点“非之”,正是将“兼爱”视为墨家核心思想的结果[5]。又如,有学者认为墨家在诸如“天志”“明鬼”“非命”间的关系上存在矛盾[6],这类矛盾也是没有在“十论”背后确定一个具有强有力的解释力度的核心造成的。在理论层次上,以“兼爱”为核心思想时会将其置于“宏大理论”层次,墨家其他主张将位于下位层次,“兼爱”将作为指导思想渗透入其他层次中,形成“十论”中“兼爱”与其他主张的不对等关系。但在墨家文献中,“兼爱”也有被放置于同“十论”中其他主张同等地位的阐述,即“凡入国,必择务而从事焉。国家昏乱,则语之尚贤、尚同;国家贫,则语之节用、节葬;国家喜音沉湎,则语之非乐、非命;国家淫僻无礼,则语之尊天、事鬼;国家务夺侵凌,即语之兼爱、非攻”(《墨子·鲁问》)。在这段阐述中,“兼爱”被视为“凡入国,必择务而从事”中的一种方法,成为一个“选项”。

笔者认为,“兼爱”与“义”均具备成为核心思想的研究支撑。但在解释力度上,墨家“义利等同”的思想在墨家理论的阐述中得到了全面的体现,其认为“凡言凡动,利于天鬼百姓者为之”(《墨子·贵义》)。在对门下弟子“谈辩”“说书”“从事”的划分中,也是以“然后义事成也”(《墨子·耕柱》)为目的。在有关墨家所为的记载中,凡有墨者违墨家之义,均会被巨子“请而退之”,这也是基于“言义而弗行,是犯明也”(《墨子·鲁问》)的思想。甚至于,墨家将“义”放在世俗的伦理道德之上:在一则典故中,墨家为发展门徒曾以“利”相诱,许下“姑学乎,吾将仕子”的承诺。其后,却不予为仕,并认为,“今子为义,我亦为义,岂独我义也哉?子不学则人将笑子,故劝子于学”(《墨子·公孟》)。综上所述,本文以“义”为墨家思想的核心,将其放置于“宏大理论”层次,通过“宏大理论”向“低层理论”的衍生对“十论”的内部和谐提供解释。

二、不同理论层次下的墨家“十论”

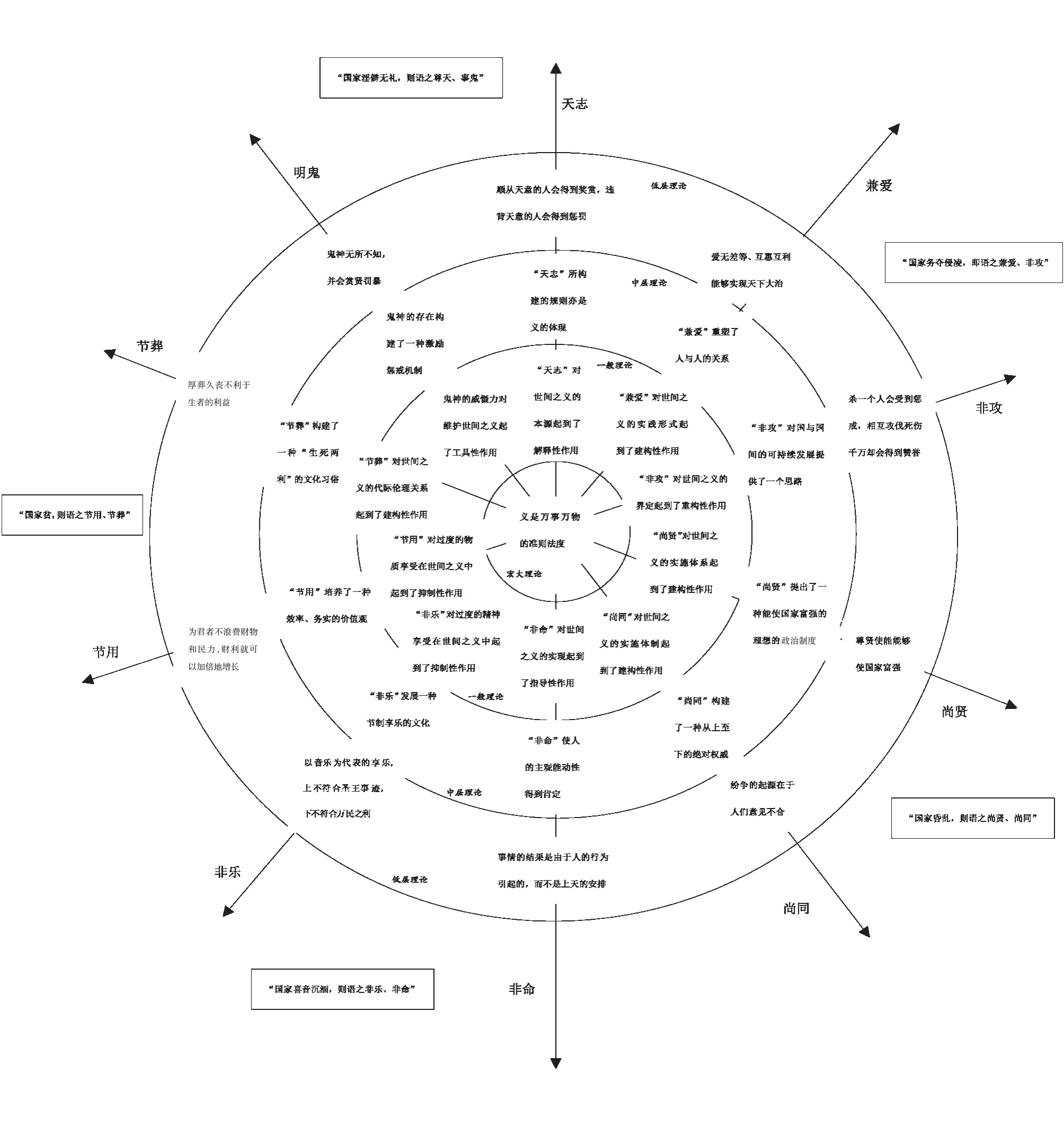

墨者言,“万事莫贵于义”(《墨子·贵义》),这使“义”天然具备位于宏大理论层次的条件,而以“从事”为目的的墨家“十论”则被视为“义”的本源解释与建构要素(见图1)。

图1 理论层次图

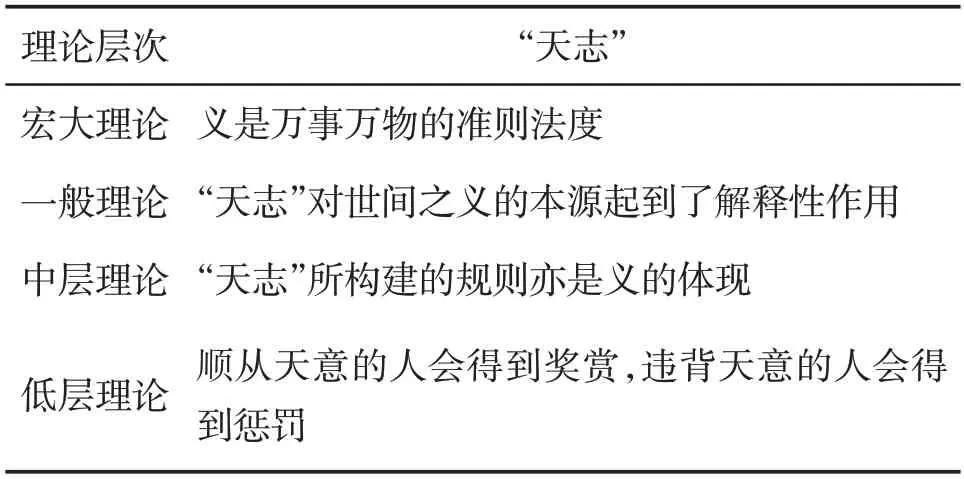

(一)天志

“天之志者,义之经也。”(《墨子·天志下》)为保证“义”的价值,墨家须有一个形而上的超越者作为终极根据,故尊崇“天”之“天志”[7]。在墨家看来,“天意”就是“义”,具有最高的价值规范和权威,是人类言行的标准[8]。墨家以“天志”为“法仪”,以“义”为核心,以“义自天出”(《墨子·天志中》)解释“义”的本源,以“天欲义而恶不义”(《墨子·天志上》)约束人的行为。“顺天意者必得赏,反天意者必得罚”(《墨子·天志上》)是“法”的运行机制,墨家此“法”为“兼爱”“非攻”“尚贤”“尚同”等主张的实施提供依据,要求人们“从其所爱而爱之,从其所利而利之”(《墨子·天志下》),以实现“上利于天,中利于鬼,下利于人”(《墨子·天志上》)的世间大义,其理论层次如表1所示。

表1 “天志”理论层次表

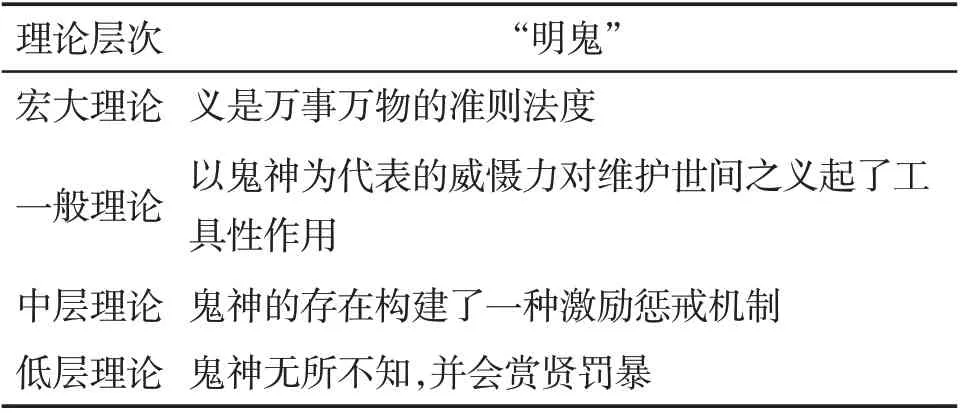

(二)明鬼

墨家提出“明鬼”是以“天下失义”为缘由的①。“义”的缺失引发了不忠、不孝、渎职等现象,“明鬼”则以劝善除恶的伦理奖惩功用为“义”的遵循提供了支持。墨子塑造的天鬼善良爱民、主持正义,是人间最公正的裁判者[9]。作为与“天志”同为墨家学说的形上保证[10],墨家鬼神是“天”对人事的监督,体现了墨家对良性治理之道的追问,是实现墨家“义政”的保障[11]。在相关阐述中,“明鬼”常用于祭祀不周、君王昏庸等难以得到惩戒的情况,也适用于对遵循“义”的明德之君的回报。但墨家本身并没有成为崇拜鬼神的宗教,它提出“天志”“明鬼”的目的是要建立一个法的体系,“明鬼”所代表的威慑力正是对这种体系的构建提供支持。在《明鬼》一篇中,甚至存在关于鬼神“有无”的论述;这种以鬼神“不存在”为前提展开的论述,也与崇拜鬼神的传统宗教存在明显的不同。因此,“鬼神”在墨家理论中是以维护“义”为目的,通过其威慑力的展现起到了工具性的作用,其理论层次如表2所示。

表2 “明鬼”理论层次表

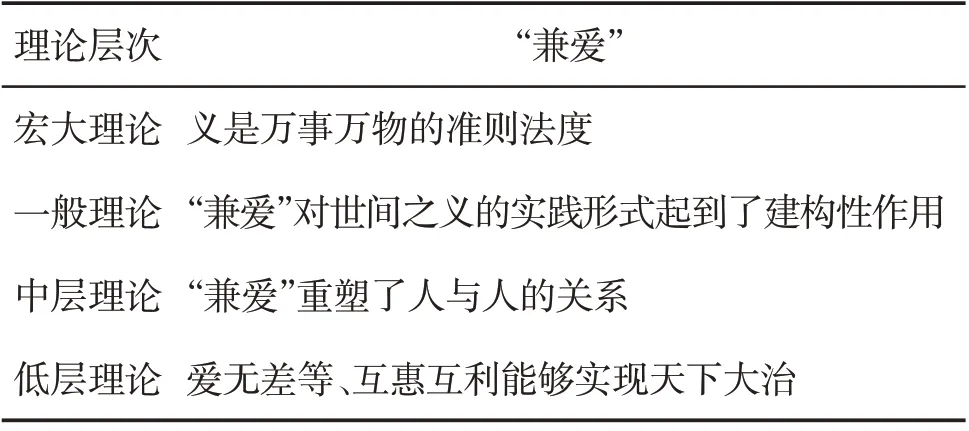

(三)兼爱

墨者言:“顺天之意者,兼也……兼之为道也,义正。”(《墨子·天志下》)墨子的“兼爱”思想是一种整体之爱、无差别之爱,其兼爱之说以利为本,以安民利生为目的,以“义”规范社会秩序的平等和谐,具有公平正义的思想价值[12]。墨家将世间所有的纷争都归结在“不相爱”上,并将人与人的关系进行了重塑——使人与生俱来的利己思想转变为不分彼此的世间大爱。但“兼爱”并不是人天然具有的,因此“兼爱”的实施需要由上至下的推崇以及外在的规范与约束,并将最终动机归于“利”(“义”)。在实践意义上,“兼爱”以“兼”“别”辨析善恶,使根据“尚贤”“尚同”构建的治理体系有了明确的施政方向,形成对传统王权中讲究尊卑、亲疏的差等之爱的治理理念的挑战,对世间之“义”的实践形式起到了建构性作用,其理论层次如表3所示。

表3 “兼爱”理论层次表

(四)非攻

“春秋之中,弑君三十六,亡国五十二,诸侯奔走不得保其社稷者不可胜数。”(《史记·太史公自序》)在此环境下,墨家提出的“非攻”体现了和平发展思想,代表了广大民众的基本利益诉求,以求实现国与国之间双赢多赢共赢的可能局面,体现了可持续发展思想。“非攻”存在两个基本理由:一为不义,二为不利[13]。这两个理由又在墨家“义利等同”的思想下合而为一。其中,墨家之“义”在于修正天下对“义”定义的混乱,墨家之“利”则是直观地阐释攻伐带来的后果,批判诸侯“亏人自利”的行为。但墨家“非攻”也不是反对一切武力攻伐,而是反对滥用武力;判断是否滥用武力,就看是否符合“义”。为此,墨家将“攻”与“诛”进行了区分,认为“攻”是不义,“诛”是义。墨家认为,“攻”是侵略战争,它在动机上亏人自利,在手段上杀伐无度,在后果上违背世间之义。“诛”则是为了维护世间之义,其不仅能作用于“暴乱之人”,也能用于推翻暴政②。墨家对“攻”与“诛”的分类使“非攻”脱离了不切实际的乌托邦,其既没有否定符合历史潮流的统一战争进程,也对仅限于诸侯一己私利的不义之战进行了否定③,这种不同于传统狭义爱国主义的视角对世间之义的界定起到了重构性作用,其理论层次如表4所示。

表4 “非攻”理论层次表

(五)尚贤

墨家以“贵义”著称,提出“义政”思想治理天下,将“尚贤”视为“政事之本”,认为“义者善政”(《墨子·天志中》),“义人在上,天下必治”(《墨子·非命上》)。这种“贤能政治”不是单纯在政治治理策略的层面上主张任用贤才,而是从整体上对政治制度设计进行了系统的理论构想,并以“义”作为底线要求和先决条件来约束一切政治活动[14],以此实现“众”“治”“安”的治理目标④。在人才选拔上,墨家设计了不同于传统诸侯任人唯亲、注重门第的用人思想,提出举荐人才应该“举公义,辟私怨”(《墨子·尚贤上》),以是否符合“义”作为人才的选拔与待遇标准,使“农与工肆之人,有能则举之”(《墨子·尚贤上》),形成唯贤的绝对选拔原则与“君无常贵”“贤无常贵”的贤德建设。“尚贤”使贤能之人成为墨家之义在世间的代行者,从而能够通过自上而下的方式实施“义政”⑤,对“义”的实施体系起到了建构性作用,其理论层次如表5所示。

表5 “尚贤”理论层次表

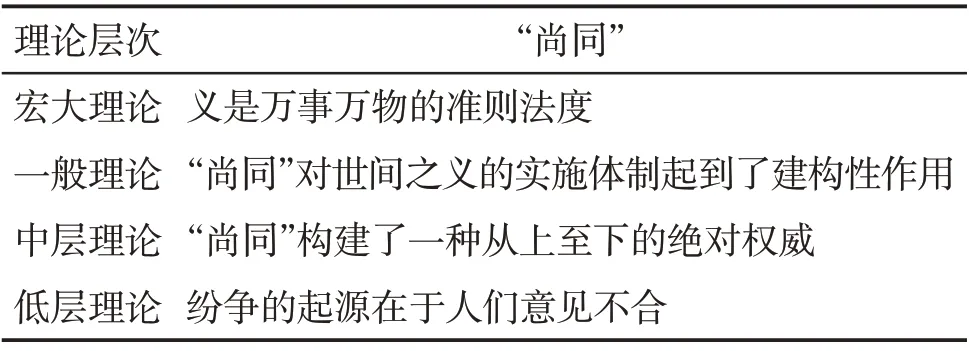

(六)尚同

墨子政治思想的核心是“尚同”。墨家认为,天下之乱的重要原因是“义”的不统一,“十人十义”“百人百义”将导致秩序的混乱。故墨家提出了一种政治理想,通过层层“上同”,实现政治统一和思想统一[15],使世人无条件服从于贤者、仁人,并最终“上同于天”,形成“治天下之国,若治一家;使天下之民,若使一夫”(《墨子·尚同下》)的行政情景。在政治路径方面,墨家立论于“总天下之义以尚同于天”命题,进而落实于“一同天下之义”的社会和谐,表达了墨家独特的社会管理思想和主张。为实现“尚同一义为政”(《墨子·尚同下》)的宏大目标,墨家在《尚同》中构建了基于行政特点的监管机制⑥,这种相互监督的方式在历朝历代对于国民的监管中皆有所涉及,从现在来看是得到了实践检验的一种方式,为墨家构建世间之“义”的实施体制提供了帮助,其理论层次如表6所示。

表6 “尚同”理论层次表

(七)节用

墨家“节用”的思想以“利民谨厚”(《墨子·节用中》)为前提,提倡“凡足以奉给民用,则止;诸加费不加于民利者,圣王弗为”(《墨子·节用中》),在满足民用的基础上反对过度消费和浪费,其出发点是平民阶级的功利主义思想[16],为墨家培养了一种效率、务实的价值观。在对“义”的遵循上,墨家将其支出能否“富贫众寡,定危治乱”(《墨子·节用下》)作为判断诸侯行为是否符合“义”的标准,以“用财不费,民德不劳”取代“使民劳”“籍敛厚”的“寡人之道”(《墨子·节用上》),这种“去无用之费”(《墨子·节用上》)的思想对过度的物质享受通过由上至下的遵循在世间之义中起到了抑制性作用,其理论层次如表7所示。

表7 “节用”理论层次表

(八)节葬

墨家“节葬”从习俗、成本、权威等角度审视丧葬之礼的制度设计,以基于“利”的兼爱无差、尊卑无别的制度基础与传统丧葬观形成区别,其重“生”而不惧“死”,将“厚葬久丧”的风气视为“辍民之事,靡民之财”(《墨子·节葬下》),分别从资源配置、生产、功用等方面对“死利”过重进行限制,又结合实际对“生利”进行阐述使其受到更多的重视,形成了主张“生死两利”的代际伦理,以期实现代际利益的均衡[17]。在“节葬”的实践上,墨家以构建“生死两利”的文化习俗为目的对丧葬之礼进行了简化,希望通过引导人们对资源正确合理地利用,协调人与自然的关系,实现混乱社会境况中“富”“众”“治”的治理目标,其理论层次如表8所示。

表8 “节葬”理论层次表

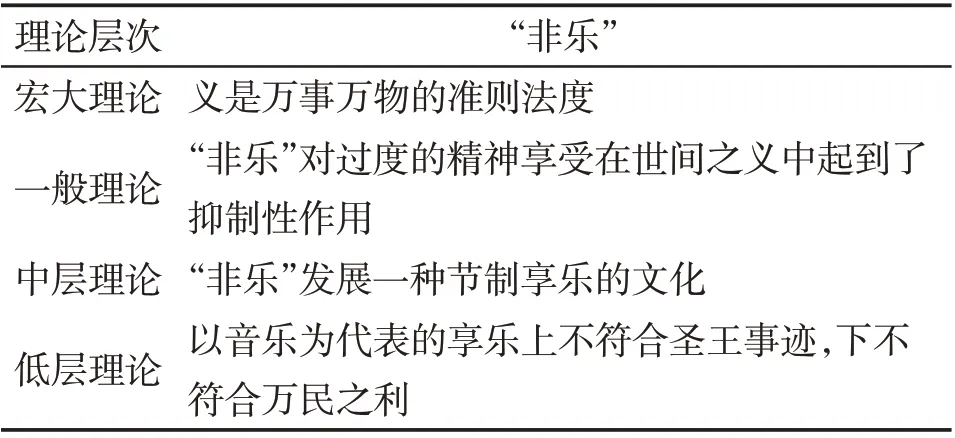

(九)非乐

墨子以平民思想家的立场,从民众利益出发,依据当时的苦难境况提炼出了“非乐”的主张,认为“乐”存在诸多弊端:对于王公大人,“惟毋为乐,亏夺民衣食之财”(《墨子·非乐》),并认为这种劳民伤财的行为不利于政务与生产,体现了墨家所代表的平民阶层对社会上层贵族的生活方式以及礼乐等级制度的不满,其反对等级化礼乐而加利于民[18];对于黎民百姓,墨家认为对“乐”的追捧将会“废贱人之从事”(《墨子·非乐》),这显然“不中万民之利”(《墨子·非乐》)。但“非乐”也并非对“乐”绝对的禁止,在墨子与人辩论时,针对圣王有乐的言论,墨子以“今圣有乐而少,此亦无也”(《墨子·三辩》)回之。因此,“非乐”主要反对奢靡无度的生活方式,希望以此发展出一种节制享乐的文化。墨家将“乐”作为过度精神享受的一种符号,提倡“非乐”正是对“利人乎即为,不利人乎即止”(《墨子·非乐》)的贯彻,体现了对“义”的遵循,通过自上而下地推崇对过度的精神享受在世间之义中起到了抑制性作用,其理论层次如表9所示。

表9 “非乐”理论层次表

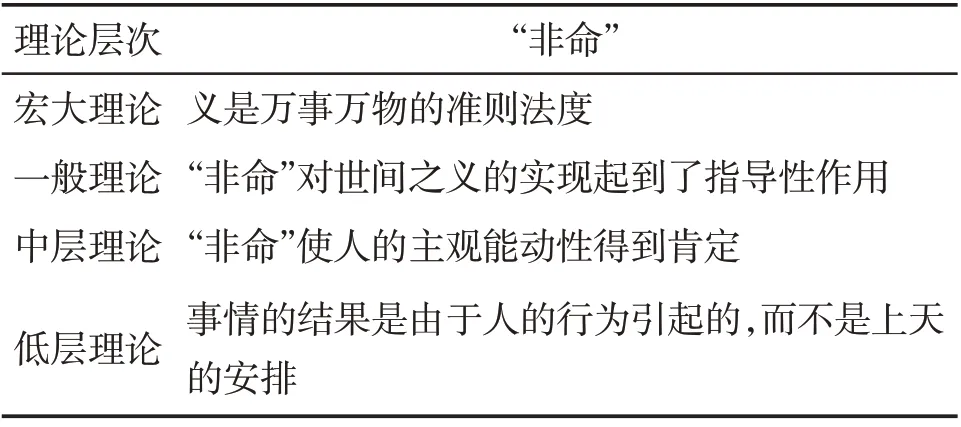

(十)非命

墨家认为,“有命”观使人赖于命而殆于事,将其视为“覆天下之义”的“暴人之道”。“非命”则排斥主宰之命,追求自我的强力意志,以“天志”为“法仪”,以“尚力”为生存态度,视“义”高于一切。在方法论上,“非命”以“本”“原”“用”来反驳“命定论”,得出事在人为的结论。同时,“非命”也不是一般地否定命定论,而是以“天命靡常”的命不定论反对以孔子为代表的早期儒家的“不可损益”的“命定论”[19],为世间之义的实现起到了指导性作用,其理论层次如表10所示。

表10 “非命”理论层次表

三、讨论

有研究认为,墨子思想没有唯一的“核心”概念,而是有多个思想“核心”[20]。笔者认同此观点。在过往的研究中,以“兼爱”“天志”“义”等作为墨家核心思想时皆有十分深刻的阐述,推动了墨学研究的发展。同时,关于墨家思想的矛盾性的有无也存在着一定的争论。笔者认为,关于墨家思想中的矛盾的争论,原因之一在于墨家思想并不如同大多数理论那样需要得到全面、整体的实施,而是采取“问题导向”的“选择性执行”的方式。在墨家“凡入国,必择务而从事”的论述中,墨家“十论”分别作为“国家昏乱”“国家贫”“国家喜音沉湎”“国家淫僻无礼”“国家务夺侵凌”的应对方针,这使“十论”间的联系与作用有了一个相对明确的示例。而将“十论”中应对不同事态的主张进行联系与解释时,部分组合可能会被认为存在矛盾之处,例如“明鬼”之于“节葬”就不再仅是原有组合中针对“国家淫僻无礼”与“国家贫”的功用。为此,本文将“义”作为墨家的核心思想,在不打乱“凡入国,必择务而从事”中“十论”的功用的前提下,试图提出一种从宏大理论衍生至低层理论的分析思路,使“十论”成为构成宏大理论的重要要素,从而为墨家“十论”的内部和谐提供一个新的解释。从公共管理的角度看,公共管理的终极价值是需遵循之“义”,其深层价值会在本土化语境下形成不同的价值内容,并会随着社会发展发生转变。在价值向度由科学化导向至伦理化导向的转变过程中,公共管理也从早期泰勒科学管理影响下对“行政至上”“效率第一”的追求,转变为对公平、正义、道德等多元价值的实现。在理论适用上,经历了百家争鸣的中国传统思想本身即为多元,其中亦不乏对诸多人文精神的讨论与探索,这为中国传统思想的施展提供了条件。墨家作为中国传统思想的重要组成部分,其“凡入国,必择务而从事”的墨家“十论”能够作为政策工具服务于公共管理的终极价值,并给予公共管理思想一定的启示,体现如下。

(一)社会治理共同体:尚贤、尚同

墨家视尚贤、尚同为“为政之本”,形成墨家思想在治国理政中的根本品质。在社会治理层面,尚贤意味着不囿于社会主体的性质,而是根据其合法性、功能、能力进行合作、动员、吸纳、嵌入、赋权,实现政权的功能再造与治权变革,重新诠释国家与社会的关系,通过行政吸纳、公民参与等方式形成共建共治共享的社会治理共同体,避免在单一力量主导的治理体系中容易形成的多重结构性矛盾。尚同则能面对社会治理共同体中的多元利益可能导致行政权力降格为单纯的管理技术而形成的政治整合危机,通过“尚同一义为政”,行政主导与民意吸纳等问题的内在矛盾得到缓解。从狭义理解上,尚同表现为权威结构的整合,通过理念渗透、程序渗透、组织渗透等路径,采取“疾爱而使之,致信而持之,富贵以导其前,明罚以率其后”(《墨子·尚同下》)等方式,取得体制控制的结果。从广义理解上,尚同代表着上下同欲的精神,在“尚同于一义”的前提下,政社关系能够变抑制、控制为主导、配合、支持。

(二)行政效能与帕累托最优:凡足以奉给民用,则止

尽管《庄子·天下》将墨家精神及其“节”的表现描述为“以裘褐为衣,以跂蹻为服,日夜不休,以自苦为极”,但墨家关于“节”的原初思想并非以“自苦”为表现形式,而是以“富贫众寡,定危治乱”(《墨子·节葬下》)为价值导向,以“上欲中圣王之道,下欲中国家百姓之利”(《墨子·节葬下》)为政治理想,提倡“凡足以奉给民用,则止”(《墨子·节用中》);其“节”不仅在于“止”,亦在于“足”,且“止”以“足”为前提。满足最广大人民的根本利益是我国对于“足”的表述,也是“止”的边界。“止”意味着“去无用之费”(《墨子·节用中》),其既包括了对行政程序的精简、对行政成本浪费的抑制等,也包括了遵循规律科学发展。行政效能需要在体现这一价值的基础上进行建构,此时帕累托最优不再是按照市场原则的效率观进行判断,而将加入更多公共伦理的价值取向。这种价值取向的加入并非对以投入产出视角进行效率判断的否定从而使其降格为政府的次要目标,而是通过重塑政府职能、提升行政能力达成实现“足”的前提;通过构建多元监督机制,实现对行政决策过程、行政执行过程的监察,并成为由“足”至“止”的界定;通过价值取向融入,重构行政效益认知,构建“足”与“止”的评价体系。

(三)公共精神建设:非乐、非命

《吕氏春秋·贵因》记载,“墨子见荆王,锦衣吹笙”。墨家节用、非乐等主张,并不是反对礼乐本身,而是在“饥者不得食,寒者不得衣,劳者不得息”(《墨子·非乐》)的特定时代背景下对统治者为追求享乐“夺民衣食之财”的批判,通过将“非乐”“非命”作为“国家憙音湛湎”的应对方针,最终祛除“覆天下之义”(《墨子·非命上》)的恶习形成优良风气。在公共管理层面,“憙音湛湎”意味着道德风险、伦理失范等现象,价值来源的多样性与协调性的缺失、个体化社会的无序发展、传统政治文化的影响等都将造成公共精神的消解。因此,对于公共管理的解构不能囿于工具理性层面,需要从价值理性角度寻找根源,并时刻“警惕”价值内容。在价值判断上,墨家以“利人乎即为,不利人乎即止”(《墨子·非乐》)作为判断依据,这种“利于人”的思想正是“以民为本”的体现,由此衍生的公共精神价值将归之于公民对公共利益、公共责任、公共秩序等的认可,通过公民主体性与公共性的塑造形成公共精神持续发展的前提,并立足于公共生活的视角对公共精神的内容维度进行构建。在实现方式上,墨家以“将以为法乎天下”(《墨子·非乐》)作为价值理念的实现路径,使价值实现不仅呈现于结果,也在于过程对价值的体现,这就要求行政决策主体将公共精神带入决策过程中,避免功利主义的决策取向,形成理性和价值的统一。

(四)透明政府与多元监督:不可为林谷幽门无人,明必见之

墨家将“天志”视为“仪法”,“不可为林谷幽门无人,明必见之”(《墨子·天志上》)是对其广度的阐释,对于起着工具性作用的“明鬼”的广度亦有类似的叙述③。在墨家思想中,为了“义”的实现,人的所行所为均会被观测,并会得到相应的反馈;在这种“金鱼缸”式的管理下,难以受世俗之法约束的诸侯的恶行亦能得到惩戒,体现了公共管理中“价值”“透明”“监督”等要素。“透明”强调公权力在运行过程中不受扭曲地呈现至公共领域,公民能对政府的行政过程与结果充分地知情,使政府形成能够受到广泛认可的诚信品质。在实现方式上,墨家“天志”“明鬼”以形而上的超越者为根据,通过外在规范实现墨家理念由外在保证至内在遵循。在公共管理视角下,外在规范即为完善的法律规制与多元监督机制,通过权力机关监督、司法监督、行政监督和社会监督等方式,以信息技术、网格化管理等为手段,通过外在规范而非过多依赖个体品德实现符合职业道德的习惯培养,形成共治之域治理主体的责任自觉及以慎独精神为基础的自律作风。

(五)权力层级下的无差等之治:兼爱、非攻

墨家“兼爱”思想体现的“无差等”不是平均主义。通过尚贤、尚同对权力层级的构建,个体财富、阶层、话语权等皆可能存在明显差异,这种差异使“兼爱”并非为实现个人物质及权力上的平均,而是在更高层次的伦理上实现人与人的平等相待,并在“非攻”思想下构成以互利、合作取代自利、对抗的社会风气,具备在现代社会中的实施意义。“兼爱”与“非攻”皆包含了“非对抗”的思想⑦,“非对抗”型社会亦是无差等之治的最终结果。但“非对抗”并非对矛盾的否定,而是将矛盾抑制在“非剧烈冲突”[21]的范围内。在实现方式上,“兼爱”希望通过美德实现对对抗的消除,但不同于由公民美德维系的古典共和主义,或是着重强调公民个体权利的现代共和主义,墨家“兼爱”以“君说之,故臣能之”(《墨子·兼爱中》)形成由上至下的推崇与外在约束,使其不过多依赖于个体品德,而是通过规范性培养形成良好习惯,并以人与人之间“交相利”促进利己本性对“兼爱”的维持。“非攻”则是以对抗对“利”的违背为根据,在其论述中多是围绕世俗之利展开论述,并以“杀一人,谓之不义”,“杀十人,十重不义”,“杀百人,百重不义”,“今至大为不义,攻国,则弗知非,从而誉之,谓之义”(《墨子·非攻上》)说明个体认知的局限性,以及构成对抗的部分要素的隐蔽性特征。

在社会主义建设中,“和谐社会”的提出正是“非对抗”型社会构建的体现。结合现有研究文献,以“合作”取代“对抗”已成为现代社会的趋势,但传统社会的对抗关系并未完全消除。在职能、职业素养、指标设计等方面,以错位、越位、缺位形成与职能定位的对抗,以不合理指标设定形成与科学规律的对抗,以考核失当、政策扭曲形成与职业素质的对抗。在府际关系上,制度缺失、自利驱动、责任规避形成府际关系中的对抗,重复博弈机制的缺失也将府际关系推入“囚徒困境”,使府际关系经常充满零和色彩。

在政社关系上,法治真空、“制度匮乏”与“制度剩余”的同时存在、权威对专业性和独立性的威胁等,都有可能产生政府与公民社会的对抗。在社会治理共同体建构的背景下,对抗的消除难以单方面进行,需要将府际关系和政社关系进行系统性整合形成双向建构关系,并克服由于利益主体及利益格局变化产生的结构惯性、非正式制度影响等阻碍,构建“非对抗”型社会的应然路径。目前公共管理重视的制度构建、机制重塑、职能界定等,在行政科学层面为现代政府构建提供助力,但这并不足以完成“非对抗”型社会的构建。“兼爱”“非攻”通过无差等之治为构建“非对抗”型社会提供了一种思路,其能够以“利”的边界为权力划分界限,以“义”构建政绩考核的核心指标,以“交相利”的实现构建重复性博弈机制。

在伦理塑造上,“兼爱”以“兼相爱,交相利”为宗旨进行美德培养,这种以“利”为基础的美德并没有违背人的本性,其能够通过外在规制形成习惯,最终实现人格的真正平等,消除政策执行、府际关系中的对抗性博弈,也为对技术官僚的进一步放权提供理论基础。在政社关系层面,“兼相爱,交相利”意味着通过非正式制度维系与强化合作,改变正式制度中以权威形成的上下从属关系,这是在一定公民素质基础上为构建共建共治共享的社会治理共同体形成的权力与地位的部分分离。在“交相利”与“义利等同”的思想下,政府将继续领导意识形态、战略方向等宏观要素,而在微观层面则以技术性与专业性作为构成领导关系的主要要素,即在具体执行层面的技术领导者不一定为权力最高的政府官员,使政府的“掌舵”职能仅体现在宏观战略上,在继续完善相关法律的同时,抛弃过多过细的规章制度,在执行层面形成与社会主体对等的关系,使社会主体既能在宏观战略方向下充分发挥建言献策的作用,保持社会主体的活力与独立性特点,以及在参与公共事务中的有效性、灵活性、适应性,也能避免由于社会组织对政府可能存在的资源依附形成政府单方面的资源供给,在专业素质的基础上,通过问题导向、目标管理等方式促进效率与效益的实现。

在形成“对抗”的要素认知上,“非攻”既提出了诸如“窃其桃李”“取人马牛”“杀不辜人”等人尽皆知的恶行,也提出了“今至大为不义,攻国,则弗知非,从而誉之,谓之义”(《墨子·非攻上》)的认知偏误。总体上,相对于具体措施,“非攻”重点刻画了“辨义与不义之乱”(《墨子·非攻上》)的现实困境,这就要求在认知上,既不能将“对抗”无条件泛化,也不能将其无条件片面化。将“对抗”无条件泛化表现为忽略客观条件、绩效目标、处置权,或是在信息不对称的基础上进行判断;例如,不能笼统地将政策的最佳执行结果作为现实是否存在“博弈”“扭曲”“能力不足”的判断依据,而应考虑政策执行结果合格的上限与下限。这种上限与下限需要考虑政策实施主体的人力资源、物力资源、实施环境、参照对象等因素,并且由于我国试验治理的推广,对于政策执行弹性不能仅依靠个体的有限认知进行判定,更要结合上级部门的评价标准、过往案例或评价结果。将“对抗”无条件片面化主要表现为对伦理的忽略,在利己主义、地方主义的影响下形成对抗性博弈,导致资源配置失衡、政策扭曲、形式主义等结果。从社会发展方向上看,对抗性博弈带来的扭曲、失衡、形式主义等均不是社会主义建设中的应然路径,若将其构成要素“理所当然”地放入决策空间,使其成为机制的一部分,通过各方利益的均衡推动预期结果的实现,将会产生实然对应然的取代,最终形成霍尔巴赫所述的“恶德的高尚”[22]。“非攻”在提出以“非对抗”为主要实现形式的同时,也提出了“诛”的概念,这意味着“非对抗”的实现并非无条件的规避。但构成要素的消除需要在“识别”的基础上进行,这亦符合墨家“圣人以治天下为事者也,必知乱之所自起,焉能治之”(《墨子·兼爱上》)的思想。因此在权威重构、权力重组、渠道改善前,需要形成以应然视角为建构标准的认知变革,以此推动“非对抗”型社会的实现。

注释:

①墨家认为,如果鬼神存在,“是得其父母姒兄而饮食之”,是“厚利”的行为;如果鬼神不存在,“此犹可以合欢聚众,取亲于乡里”,亦能得“利”(《墨子·明鬼》)。

②墨家反对愚忠,《墨子·鲁问》所述,墨家对不义之君提倡“诛”,“若以白公为不义,何故不受王,诛白公然而反王?故曰:难则难矣,然而未仁也”。

③“故鬼神之明,不可为幽间广泽,山林深谷,鬼神之明必知之。鬼神之罚,不可为富贵众强,勇力强武,坚甲利兵,鬼神之罚必胜之。”(《墨子·明鬼》)

④“用义为政于国家,人民必众,刑政必治,社稷必安。”(《墨子·贵义》)

⑤“其为政乎天下也,兼而爱之,从而利之,又率天下之万民,以尚尊天事鬼,爱利万民。”(《墨子·尚贤中》)

⑥墨家“尚同”要求“凡闻见善者,必以告其上;闻见不善者,亦必以告其上。上之所是,亦必是之;上之所非,亦必非之”(《墨子·尚同中》),并且“无敢以告”(《墨子·公孟》)。

⑦墨家认为,“诸侯相爱,则不野战;家主相爱,则不相篡;人与人相爱,则不相贼;君臣相爱,则惠忠;父子相爱,则慈孝;兄弟相爱,则和调。天下之人皆相爱,强不执弱,众不劫寡,富不侮贫,贵不敖贱,诈不欺愚。凡天下祸篡怨恨,可使毋起者,以相爱生也”(《墨子·兼爱中》),体现了“兼爱”中“非对抗”的思想。