区域软形象提升路径研究

——以河南语言形象为例

司罗红

(郑州大学,河南 郑州 450001)

区域形象是某一区域在公众心中的总体印象,是人们对这一区域的认知、联想和评价。区域形象是一种综合性的认知,具有多维度,包含地理位置、自然资源、气候生态、特产物产、基础设施等硬形象,也包含精神风貌、文化习俗、发展理念等软形象。其中,语言形象是使用者形象的直观表现,也是某一地区形象的直观反映,是区域软形象的重要组成部分。河南地处中原,人口众多,大部分地区使用中原官话,虽然河南话曾经是对正音雅言的继承,但近年河南话被打上了“土”的标签,甚至出现了针对河南人的“地域歧视”现象,影响了河南的整体形象。因此,综合运用语言学、传播学、社会学、心理学等学科知识,转变河南语言形象,进而提升河南的整体形象变得十分迫切。

一、软形象是区域形象提升的主要部分

区域形象不但直接关系该区域的投资、就业、旅游、移民,同时也影响人们对该区域产品的购买态度和行为,历来受到区域政府、学者和民众的关注。如何提升区域形象成为社会和学界关注的热点。如前文所述,区域形象由硬形象和软形象组成。对于某一区域来说,地理位置、自然资源等硬形象具有相对稳定性,提升空间和提升途径有限。软形象与经济水平、社会发展和人文素养等相关,具有多种塑造提升的方法和路径,因此,软形象是区域形象提升的主要内容。

软形象通常与经济水平密切相连,与生活习惯、风俗民情直接相关。一般说来,经济水平较高的区域相对于经济落后区域有更好的区域形象,因此国际上一般认为经济发达国家的区域形象比发展中国家的形象要好得多。国内东部地区,特别是上海、广东、江苏、浙江等经济发展迅速的省(市)的软形象要优于中部和西部省(区、市)。软形象与区域中人员的素质和特点直接相关,关涉文化习俗、精神面貌等。比如东北人粗犷大气、山东人忠厚义气、湖北人精明灵气,就涉及当地精神面貌的软形象。

语言是一种重要的软形象,各个国家都十分重视本国语言形象的提升。法国很早就建立了“法语联盟”,在全球推广法语。德国的歌德学院、西班牙的塞万提斯学院和我国的孔子学院都肩负着推广本国语言、提升本国形象和软实力的重要责任。作为人类最重要的文化和文化载体,语言在发挥其交际功能的同时也产生了社会标志功能。个体使用不同的语言和方言标志着他所属的民族、地区和社会阶层,同一种语言和方言也是使用者共同的精神纽带和身份标志。语言形象在古代就受到关注,孟子就曾说楚国人许行说话像鸟叫以贬低其思想,“今也南蛮鴃舌之人,非先王之道”(《孟子·滕文公上》)。当前,诸如“吴越软语”等不同区域的语言形象也常为人们提及。提升语言形象有助于提升区域软形象,进而有利于转变区域整体形象。

二、河南省的语言形象亟待提升

河南省地处中原,拥有悠久的历史、丰富的文化和全国第五位的地区生产总值,却受累于20世纪90 年代河南发生的“假棉花”“毒面粉”等一系列负面事件,被传统媒体构拟出一个落后、贫穷、欺诈、封闭、愚昧的区域形象,一些人甚至进入了对“河南妖魔化”的集体狂欢状态。为此,历任河南省领导都重视河南形象的塑造,时任河南省委书记的陈奎元指出“河南的形象问题不抓不行了,我们这届班子,如果能把河南的形象树立起来,就是对河南人民最大的贡献”(《河南求解》)。

(一)河南语言的基本情况

河南地处黄河中下游,古称“中原”“中州”,是中华文明和中华民族的发源地,因处于古豫州,因此简称“豫”。作为全国重要的综合交通枢纽,河南省素有“中州腹地,十省通衢”之说。古代河南是中国的政治、经济、文化中心,自夏商至宋金先后有20多个朝代在河南建都,河南是古代建都时间最长、建都朝代最多的省份。闻名中外的“八大古都”中洛阳、开封、安阳、郑州均位于河南。嵩山少林寺、洛阳龙门石窟、安阳殷墟等河南的文化古迹早已名扬海内外。河南同时也是全国重要的公路、铁路和航空枢纽。

河南话大部分属北方方言中的中原官话,语法、词汇和语言与普通话具有较强的一致性,一般能与普通话正常交际。河南中原官话与北京话的声韵系统基本相同,河南官话和北京话都失去了双唇韵尾,两者都没有浊塞音和浊塞擦音,都没有入声。但是,与北京话部分有尖团音不同,河南话普遍有尖团音的区别,北京话“想、响”同音,而河南话的“想、响”发音不同。另外,河南方言中部分词的音调与北京话不同,北京话的阴平调(55)河南话读作升调(24),如“边、三”;北京话中的阳平调(35)河南话读作中降调(42),如“床、平”;北京话的上声调(214)河南话多读作阴平调(55),比如“五、友”。河南方言的基本词汇与北京话几乎相同,仅有细微的差别。比如,河南许多地方将“吃晚饭”称为“喝汤”,将“舒服”说成“得劲儿、得法、得”,表示感叹的“噫”,表示肯定的“中”等也是河南话所特有的词语。语法是语言中最稳固的部分,河南话的语法与北京话基本一致,很少有影响交际的句法差异。

河南方言也不是匀质体,由于山河阻隔、水陆交通、人口迁移、行政划分等原因,河南省内的中原官话大致可以分为郑汴片、洛嵩片、南鲁片、漯项片、商阜片、信蚌片六个主要片区。西部三门峡的灵宝、陕州区因嵩山横亘,与河南中心地区交际少而与陕西东部交际多,语言上属于中原官话关中片;东北部的范县、台前长时间隶属于山东,方言与山东兖州、菏泽相同,属中原官话兖菏片。除大部分使用中原官话外,黄河以北的安阳、新乡、焦作、鹤壁等地由于与河南中心地区有黄河相隔,保留有古入声,属晋语[1]。

(二)河南语言形象是河南软形象的具体体现

河南作为国内人口最多的农业大省,工业基础相对薄弱,人口大省、资源大省、农业大省、中部大省,这些是河南的基本形象特征。历史悠久的河南既是中华民族的文化源头,又是中华民族的祖根所在,而近年河南在大众视野中的形象却相对没落。调查显示,在河南籍青年网民心目中,“河南整体印象”较好,七成人持肯定态度;而非河南籍青年网民则有超过一半表示对河南“印象一般”,且有一成网民表示对河南印象差[2]。形象是地域客观条件和文化内涵的符号,是人们对媒介信息所构成模型的投影,是传媒通过对内和对外传播来影响人们对这一地域的印象[3]。毋庸置疑,语言在形象传播过程中起到了至关重要的作用,乡音是外界判断一个人地域属性时最直接、最迅速的标准。可见,语言形象是一个地域具体形象的外衣,但近年河南话被打上了“土”的标签,甚至出现了针对河南人的“地域歧视”现象,影响了河南省的整体形象。

追本溯源,河南语言形象的“土”与经济和社会发展水平直接相关。回望历史,20多个朝代建都或迁都河南,诞生了洛阳、开封、安阳、郑州、商丘等古都,河南为中国古都数量最多且最密集的省份,隶属中原官话的河南话也是对正音雅言的继承。但在以现代市场经济为主导的大环境下,河南显然失去了时代优势,经济实力也与其他重工业大省、沿海开放地区等迅速拉开差距[4]。虽说河南GDP已位居全国第五,但河南省1 亿人口的省情却是我们不得不考虑的因素。人口多、底子薄,这就使得在相当长的时间内“穷”“落后”成为外界对河南的刻板印象。在这样一个“形象制胜”的年代,河南话被标记为“土方言”已不足为怪。此外,河南软形象问题也与近年的文艺作品和影视作品不无关系,操着一口河南话的“骗子”“小偷”“暴发户”“好色之徒”频现荧屏,使得河南形象被“戏谑化”“妖魔化”,强势的媒体引导严重影响或误导了受众对河南形象的客观认识。脱除河南话的“土气”,褪去河南人的“穷气”,重塑河南软形象已迫在眉睫。

三、河南方言是官话雅言的继承者

中原向来是我国古代的政治、经济和文化中心,中原地区的方言自秦汉始即处于基础方言地位,在汉民族共同语的形成和发展过程中起着决定性的作用。以河南方言为代表的中原官话一直是历代官话雅言的基础方言,特别是以洛阳音为标准的中原音韵长期是汉语雅言的语音标准。这在历代著作中都有论述。北齐颜之推在《颜氏家训·音辞》中论及语音时指出“自兹厥后,音韵蜂出……榷而量之,独金陵与洛下耳”,认为当时各种语音混杂,而标准则是南方的金陵和北方的洛阳。唐代的李涪在《切韵刊误》中也认为洛阳语音是正音雅言的标准,“凡中华之音,莫过东都,盖居天下之中,禀气特正”。北宋定都河南开封,但语音却以洛阳音为标准,这在南宋陆游的《老学庵笔记》中可窥端倪,“四方之音有讹音者,则一韵皆讹……中原,唯洛阳得天下之中,语音最正”。元代周德清于元泰定元年(公元1324年)完成《中原音韵》,认为作诗填词均应当以中原为标准,“欲做乐府,必正言语,欲正言语,必宗中原之音”。自署比利时人的耶稣会士金尼阁(Nicolas Trigault,1577—1629)于明朝万历三十八年(公元1610 年)来华,在其所著《西儒耳目资》的《中原音韵活图说》中将中原音韵作为世界各国语言的宝藏:“万国之人各以本国所用音韵为宝……今幸至中华,得闻大雅音韵之言,独以中原音韵为宝,他国之音姑可土沙置之。”可见,以洛阳音为标准的河南方言在一千多年间一直是各地人民学习的官话,也是汉民族语言标准的雅言。

当前的语言学研究,特别是古汉语和方言研究已经从不同的角度很好地论证了以洛阳音为代表的中原官话具有特殊的历史地位,证明河南话曾经是正音雅言的基础,这些研究虽在学界形成共识,在业内引起反响,但缺乏通识性的宣传,缺少大众视角,没有引起社会共鸣。提升河南方言形象,必须在深入研究的同时加强宣传,使常见的河南方言词汇对正音雅言的继承关系深入群众。比如,表示肯定应答的“中”和表示感叹的“噫”被认为是河南话的代表,被认为十分“土”,其实“中”和“噫”是正音雅言的传承,在古代经常使用,常见于历代各种典籍。

(一)表示“可以”的“中”在古代已有用例

河南方言中表示“可以、好、能”等意使用“中”和“管”,其中“管”主要出现在豫东地区,“中”在河南全境使用。“中”表示肯定和赞同,通常表示应答,也可以在句中做形容词,受到副词修饰,例如:

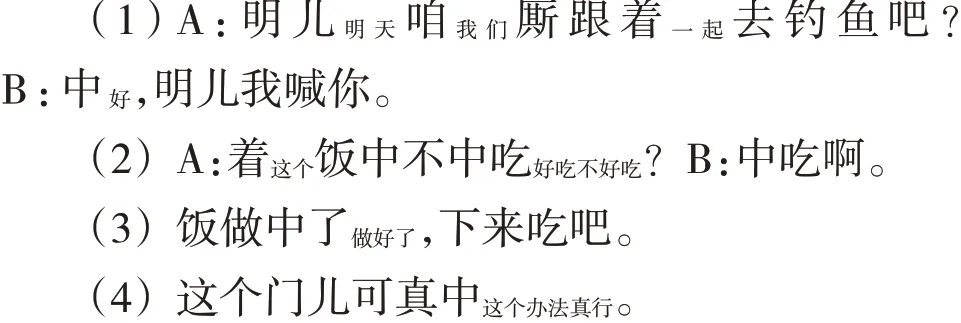

例句中的“中”都表示肯定,具有“可以、好、能、行”等意。例(1)的“中”表示肯定的应答;例(2)的“中”进行正反重叠,形成“×不×”的格式表示疑问,B的回答“中”修饰动词“吃”,表示“好”;例(3)的“中”做形容词,与“了”组合表示动态,意义为“饭已经做好了”;例(4)的“中”受到程度副词“真”的修饰,表示程度深,有时这一句子可以表示反语,意义为“这个办法不行”。

“中”在现代汉语普通话中有多种意义,但没有表示“可以、好、能、行”等的义项,《现代汉语词典》认为其在方言中有表示“可以”的意义;王子今在《秦文化的实用之风》中指出,“中”表示“可以、好、能、行”等意义在汉代就已出现[4]。“中”表示肯定意义的产生经历了从空间意义到心理意义的转变,带有明显的儒家文化烙印。

“中”在甲骨文中就已经出现,意为“旗帜立于中”。春秋战国时期,“中”引申出表示空间方位的意义,与上下左右相对;也表示内部,与外部相对,例如:

(5)白民之南,建木之下,日中无影,呼而无响,盖天地之中也。(《吕氏春秋·有始》)

(6)公入而赋:“大隧之中,其乐也融融。”姜出而赋:“大隧之外,其乐也泄泄。”(《左传·隐公元年》)

以上各例中的“中”均表示具体的空间概念,其中例(5)表示中间、中央,与上下左右相对;例(6)中的“中”是宽泛的空间概念,表示内部,与“大隧之外”相对,并不具有中心、中央的意义。

“中”本义表示中央、中间等具体空间意义,引申出心理空间意义,主要表现为心理的主观评价,意义为中等,通常与上下相对,在句中做主语或宾语;“中”表示内部空间意义,引申出某段时间内和某个范围之内的意义,通常出现在时间词和名词之后,组成“时间词/名词+中/之中”的格式,整个组合做句子的状语,介绍动作发生的时间,例如:

(7)子墨子言曰:其事上尊天,中事鬼神,下爱人。(《墨子·天志)

(8)八年之中,七合诸侯,君之灵也。二三子之劳也,臣焉得之?(《国语·晋语七》)

以上各例中的“中”都不表示具体的空间概念。例(7)的“中”表示抽象的心理概念,表示对事物的评价,分别形成“上中下”的序列;例(8)的“中”表示某段时间之内,即“在……当中”。

“中”在心理意义上的评价序列里位于中央、中心的位置,因此成为“不偏之辞”,引申出“和、适合、可、行”等意义。春秋时期文献中表示不偏之意的“中”表示“与……相符合”,之后经常带有表示标准和对象的名词做其宾语。战国之后,“中”不但可以后接名词,而且可以接动词,同时,“中”之前可加否定词“不”构成“不中”表示否定意义。这一用法在两汉及之后的文献中逐渐增多,应当是河南方言里表示肯定的“中”的来源。例如:

(9)中吾规者,谓之圜;不中吾规者,谓之不圜,是以圜与不圜。皆可得而知也。(《墨子·天志》)

(10)五谷不时,果实未熟,不粥于市。木不中伐,不粥于市。禽兽鱼鳖不中杀,不粥于市。(《礼记》)

例句中的“中”表示“符合……”之意,“中”之后带有名词“规”和动词“伐、杀”作为“中”的宾语,语义上表示“中”的标准;而且出现了中的否定形式“不中”,表示不符合、不堪之意。

六朝之后“中”表示“可以、行”等意义的用法进一步丰富,“中”可以单独出现,其后不必出现名词和动词;“中”亦可和“否”一起使用,形成反义构成,表示是否可以,此时的“中”与“可”同义,当前河南方言里的“中不中”“不中”与此时“中”的用法一致。

“中”表示“行、好、可以、能”等意义的用法在元明时期仍大量使用,在杂剧、元曲、小说、口语等中均经常出现,其用法与河南方言“中”的用法几无差异。清代之后此意仍然存在,但用例明显减少,近代人张相在其著作《诗词曲语词汇释》中专门对“中”表示“可以”的用法进行了记录:“中,犹堪也;合也;行也。”“不中,犹云不堪也;不合也;不行也;不好也。”

河南方言里的“中”不但具有与普通话一致的表示“位于中间、中央,内部”之意,而且能够表示“行、好、能、可以”等意义,成为河南方言的代表性词语。表示“行、好、能、可以”之意的“中”是由表示空间意义的“中”引申而来的,经历了“空间居中”到“符合某种标准”到“适合”再到“可以、行、好”的过程。“中”表示“可以”在两汉六朝时期就已经使用,在宋元明时期用法逐渐丰富,清代之后用例减少。当前河南方言“中”的用法与宋元明“中”的用法极其一致,说明河南方言是官话雅言的主要继承者。

(二)“噫”是元朝之前最常用的叹词

叹词经常独立使用,表示感叹或呼应。叹词常做感叹语,也可独立成句,不与之前或之后的成分发生结构关系。现代汉语普通话中最常用的叹词是“啊”,“啊”可以表示不同意义,通常在声调上有所差异,例如:

(11)啊!真是好哇!(表示赞叹)

啊!这么早就走了?(表示惊讶)

啊!想起来了(表示醒悟)

河南方言中最常用的感叹词不是“啊”而是“噫”,使用叹词“噫”是河南方言的一大特点。叹词“噫”可以表示多种意义,通常会在语音的长短和语调上有所区别,例如:

(12)噫!你咋给扔嘞。(读音急促,表示惋惜)

噫!还有这种方法呢?(读音短,表示醒悟)

噫!咋还有这种人啊。(读音较长,表示不可思议)

噫!你都不疼?(读音很长且有语调曲折,表示惊讶)

叹词“噫”作为河南方言的代表词语之一,在河南各地都有使用,有人认为“噫”是河南方言土气的表现,殊不知叹词“噫”却是十足的正音雅言①。“噫”《说文》认为其“饱食息也。从口,意声”。《集韵·止韵》解释为“噫,叹声”。“噫”作为叹词在先秦已经存在,《周易》中就有用“噫”表示感叹,“噫!亦要存亡吉凶,则居可知矣”。颜渊去世后,孔子也使用“噫”作为感叹,表示哀痛怜惜之情:“颜渊死。子曰:‘噫!天丧予!天丧予!’”

两汉时期的著作中也都有“噫”作为叹词的用例。例如,东汉梁鸿过京师洛阳作《五噫歌》:“陟彼北邙兮,噫!顾瞻帝京兮,噫!宫阙崔嵬兮,噫!民之劬劳兮,噫!辽辽未央兮,噫!”使用五个“噫”表示对京城宫殿的奢华和百姓辛劳的感叹。

唐代诗歌中也经常使用“噫”作为感叹词,例如李白的名诗《蜀道难》开始就连用三个感叹词表达对蜀道山高道险的感慨:“噫吁嚱,危乎高哉!蜀道之难,难于上青天!”又如元稹在《相和歌辞·决绝词三首》中用“噫”慨叹春日冰融而自己仍孤孑一人:“噫春冰之将泮,何余怀之独结。”唐代的散文中也有使用叹词“噫”的用例,如柳宗元在《黔之驴》中借用黔驴来讽刺当时无德无能而官高位显的统治集团时便叹道:“噫!形之庞也类有德,声之宏也类有能。”

宋代叹词“噫”的使用非常频繁,在诗词、散文、语录中经常使用。比如,文天祥的《又六噫》,欧阳修的《秋声赋》和《与高司谏书》中都使用“噫”做叹词,一抒心中悲叹、苦闷。

元明清时期叹词“噫”的用例逐渐减少,但在当时流行的《西游记》《三国演义》等白话小说中还经常出现,例如:

(13)却说那怪……心中暗想道:“唐僧乃上邦人物,必知礼义,终不然我饶了他性命,又着他徒弟拿我不成?噫!这多是我浑家有什么书信到他那国里……”(《西游记》)(此处叹词“噫”表示顿悟。)

(14)先主顿足曰:“噫!三弟休矣!”及至览表,果报张飞凶信。(《三国演义》)(此处叹词“噫”表示叹息、伤心。)

元曲中使用“噫”做叹词非常少,《全元曲》只有张可久的《山坡羊·春日二首》1例:

(15)赏春归,看花四,宝香已暖鸳鸯被,萝绕绿窗初睡起。痴,人未知。噫,春去矣。

河南方言中最常使用的词语“噫”表示感叹,其是河南方言的标志性词语之一。明清之后的官话和当代普通话中很少使用“噫”,有人认为其是比较土气的词语,但实际上“噫”在先秦即有使用,两汉到元明“噫”均是使用频率很高的感叹词,不但在笔记、小说等中经常使用,而且在诗歌、词曲等韵文中也有出现,是官话雅言中抒发情感的常用词语。

四、积极探寻和考证河南话的本义

文字是记录语言的符号,是最重要的辅助性交际工具,也是人类文明的主要标志,人们普遍认为有文字记录的语言比无文字记录的语言文明程度高。河南话作为北方方言,是普通话的基础方言,其中的大部分词语与普通话相同,有文字记录,但是尚有许多河南特有的词语在日常生活的口语中使用,缺少相应的文字形式。有时虽然部分词语有文字形式,但仅仅是记音的借字,缺乏理据,不但略显随意,而且许多语言传承和文化内涵被掩盖。比如,郑州地铁二号线某出口就设立了河南方言测试的小程序,但是在方言文字的使用中非常随意,“过设儿了有”表示“过生日了没有”。“设儿”与“生日”除却语音相似之外没有任何的语义联系,用“设儿”表示“生日”是语音借字,缺乏理据,夸大了河南话与普通话的差异,也掩盖了河南话丰富的内涵。

河南话中的许多词是古代汉语的留存,其本义也蕴含丰富的文化内涵,探寻、考证并宣传河南特有词语的本字对提升河南方言的形象大有裨益。

(一)“榷”本义为计算

河南方言中表示欺骗意义常使用“榷”和“叨”②,与普通话中的“骗”或“欺骗”表示意义相同。“榷”和“叨”两者虽然都表示欺骗,但意义略有差异,“榷”通常为获利或使对方受损的“欺骗”;“叨”表示一般的哄骗,获利的意义偏弱。例如:

(16)演了半天才榷住他。

演了半天才叨住他。

(17)这一天光榷钱就榷了好几百。

*这一天光叨钱就叨了好几百。

从例句中不难发现,当欺骗的对象表示人物时,“榷”和“叨”都可使用;当欺骗对象是钱或者物时,只能使用“榷”,不能使用“叨”,不然句子就不合法,如例(17)所示。

“榷”作为表示欺骗意义的词在普通话中没有用例,当前只在河南话中使用。有人认为“榷”是方言词,其实“榷”在古代文献中使用频率很高,而且在明清之前就已经引申出了“欺骗”的意义。“榷”从过河的木桥到欺骗的意义的引申符合词语的引申过程。

“榷”《说文解字》“从木,寉(hè)声”,“水榷横木,所以渡者也”,《初学记》解释为“独木之桥曰榷”,其本义为渡河的独木吊桥。由渡河之桥引申为国家专卖以获利。《通典》中记述韦昭和颜师古解释“榷”时指出其本义为独木桥,引申为“独官开置”,由于国家专卖而不让他人从事相关行业与置榷(独木吊桥)不让别人通行有相似之处。

“榷”由“独取利”的意义引申出计算之意,在古代文献中经常与“计、算”等表示计划、谋划、盘算的词互文使用,说明“榷”与“计、算”意义相似或相对。例如:

(18)于是一水一土,一草一木,圭要殚利,俯榷仰算,莅之官焉。(《全唐文》卷五百二十五)

(19)榷情伪,计成败,揣摩天下事,不失毫发。(《牧斋初学集》)

例(18)中“俯、仰”“榷、算”互文生义,表示不停地计算榷利,互文中的词语位置互换不影响意义的表达,“俯榷仰算”可以转换为“俯算仰榷”,意义相同,“榷”与“算”都具有盘算获利的意义;例(19)中的“榷”与“计”互文,表示榷计情伪成败,其中的“榷”已经与专卖获利无关,而表示推测、盘算之意。

“榷”由“考虑、合计”之义引申出“暗中谋划以使他人受损”的意义,与“算”表示“算计”的意义经历了相似的引申过程。北宋龙衮的《江南野史》卷九记载宋太祖使用的反间计被称为“榷”,例如:

(20)太祖欲平江南患仁肇勇略……后主闻之,不知其榷。遽使鸩杀之。不二年,王师渡江。

太祖用画像和空宅第欺骗南唐使者,唐后主“不知其榷”鸩杀仁肇。此处“榷”表示欺骗和计策,用于代词“其”之后,是典型的名词。

“榷”作为表示欺骗意义的动词在宋代的诗歌和散文中都有使用,例如:

(21)父母子所养,子肥父母充。欲富榷其子,惜哉术之穷。(宋·王安石《寓言六首》)

(22)始因一二事之可疑,并与千万人而不信。为父榷子,宁不痛心;以君使臣,亦必以礼。(《叠山集·别部》)

例(21)中“榷”表示“为何获利而欺骗别人”“其子”是榷的对象,“欲富”是榷的目的;从语法上看,“其子”是榷的宾语,说明“榷”已经变为表示欺骗意义的动词,与当前河南话中的“榷”用法相同。例(22)引自南宋爱国诗人谢枋得的《叠山集》,作为散文其用词相对自由。“为父榷子”中“榷”是表示欺骗意义的动词,“子”是“榷”的宾语。

“榷”作为表示欺骗意义的动词在明末还有使用。例如张岱在记录崇祯之后明代史事的《石匮书后集》中讲述了硃燮元诈败平定贵州土司的事件,其中就使用“榷”表示欺骗之义:

(23)谍知之,授意守将许成名佯败奔永,诱贼深入,榷其抵永,令林兆鼎从三岔入、王国祯从六广入、刘养鲲从遵义入。(《石匮书后集》)

上例中,“榷其抵永”中“榷”是谓语动词,表示欺骗;“其”为代词,指代敌人;整句表示用计欺骗敌人使之到永宁。清代张廷玉所著的《明史》对这一事件记录时使用的动词为“诱”,而不用“榷”:“燮元授计成名,诱贼至永宁,乃遣总兵官林兆鼎从三岔入。副将王国祯从陆广入,刘养鲲从遵义入,合倾其巢。”(《明史》卷一百三十七)

“榷”本义为“独木之桥”,引申出“禁闭其事,总利入官”的专卖之意,演化出“推测、盘算”等与“计、算”相似的意义,之后与“计、算”经历了相似的转化过程,变为“暗中谋划以使他人受损”。这一过程在宋代已经形成,且在诗歌和散文中都有使用。

(二)盱顾

河南话中表示“没有看到,没有在意”意义经常使用“不盱顾”“bu24xu55gu[pu24ɕy55ku]”,部分地方念作“bu24xu55hu[pu24ɕy55xu]”,并根据语音相似写作“不徐顾、不徐乎、不虚乎”。虽然从语音表达的准确性上看,各种写法均可,但这些写法不符合汉语的构词理据,也掩盖了河南话的文化内涵,割裂了河南话的文化传承,降低了河南话的形象。

“盱”和“顾”在古代均有表示“看、看到”的意义。“盱”本义为“睁大眼睛看”,“盱,张目也。从目,于声”(《说文解字》)。“盱”在现代汉语中已不单独成词,但在古汉语中经常使用,表示“睁大眼睛看”,例如:

(24)山原旷其盈视,川泽盱其骇瞩。(王勃《滕王阁序》)

(25)迾卒清候,武士赫怒,缇衣韎韐,睢盱拔扈。(张衡《西京赋》)

例(24)中的“盱”单独使用,表示睁开眼睛凝视;例(25)中的“盱”与具有“看”意义的“睢”组合为“睢盱”,表示睁眼仰视。

“顾”在现代汉语中一般不单独成词,只作为语素出现在“顾及、顾客、回顾、三顾茅庐”等词语中。古代汉语中的“顾”经常做动词,表示回头看或四周看,泛指看;可以在句中直接做谓语,表示回头看或者四下看,例如:

(26)庄子钓于濮水。楚王使大夫二人往先焉,曰:“愿以境内累矣!”庄子持竿不顾。(《庄子·秋水》)

(27)眷言顾之,潸焉出涕。(《诗·小雅·大东》)

例句中的“顾”均表示看。例(26)中,“庄子持竿不顾”,表示庄子对两位大夫不屑一顾,没有回头看,之后没有出现看的对象;例(27)中的“顾”之后出现了看的对象,与代词“之”构成动宾结构。

“顾”可以与其他动词组合,形成新的表示观看意义的“顾见”等词。这些动词通常带有宾语,构成动宾结构,从上古到明清的典籍中均有使用,例如:

(28)而引其船,顾见孔子,还乡而立。(《庄子》)

(29)天子答之曰:“予归东土,和治诸夏。万民平均,吾顾见汝。比及三年,将复而野。”(六朝《穆天子传》三)

例句中的“顾”表示看的意义,与“见”组合为“顾见”,之后分别出现名词宾语“孔子”和代词宾语“汝”,表示看见的对象或内容。

“盱”和“顾”在古代经典中均表示看的意义,两者也偶尔会出现在一起,虽不能确定为词,但表达的意义已十分明确,例如:

(30)圣皇御极,钦贤盱顾。(《艺文类聚》卷四十八)

(31)有泗州状,言女僧二人,至普光王寺,将祈礼者,睢盱顾视。(宋《太平广记》)

“不盱顾”表示没有看到,“盱”和“顾”都是古代汉语中常用的词语,都有看的意义,在古代经典中经常使用,若写作“不徐乎、不徐顾”等形式,则隔断了汉语的发展历史,也降低了河南话的文化层次。

河南话中许多特有的词语由于音变等原因,没有固定的文字形式,在日常生活中被简单地写作语音相近的字,此种做法不但使河南话显得粗俗鄙陋,也掩盖了河南话的文化内涵。河南话中的特有词语通常在古代已经使用,有相对合理的文字形式,发掘和考证这些词的文字形式,可以发现河南话的渊源和传承,提升河南话的文化品位,改善河南话的形象。

五、塑造河南话使用者的正面形象

河南人的形象是河南形象的重要组成部分,河南话的形象又是河南人形象的直观体现。河南人以“土”的形象示人,河南话自然就有了“土”的标签。河南人的形象除了部分产生于现实,更多是由电视、电影等宣传和放大产生的。电视、电影等视听结合的大众传播媒介,对观众产生的冲击力远远强于视觉媒介的报刊和听觉媒介的广播,其长期处于传播风暴的中心位置,作为主要的传播途径,除了具有强大的传播效应、宣传效应,还有明显的文化效应,是文化的传输器。电视和电影中的人物形象能在观众中形成直观而深刻的影响。

(一)影视中河南人物多是负面角色

银幕和电视中的河南人通常是小保姆、农民工等灰头土脸的角色。比如《我叫刘跃进》中的刘跃进,虽是电影的主角,但也是蓬头垢面、不修边幅的窘迫农民工形象。更多时候说河南话的人物经常还是负面形象,加速了河南话的负面效应,造成河南形象的负面脸谱化。再比如,陈佩斯主演的喜剧电影《赚他一千万》中,男主角牛大伟要继承叔叔的遗产,在规定的七个月期限内必须有一个子女,但此时的他还没有女朋友,情急之下,他想收养一个孩子,于是就有人给他介绍了一个愿意将孩子给他收养的人。这个一身农民打扮的汉子把男主角带到郊外的一个饲养场,向他展示拐卖来的蓬头垢面的小孩儿。在全程都是北京音的电影中,人贩子居然说着一口河南话,这不能不使观众将人贩子和河南人联系起来。

电影作品中虽没有直接将角色设定为河南人,但是河南话已经成为角色的标志特征,负面形象与河南话直接相连,拉低了河南的形象。

(二)呼吁河南名人说家乡话

河南历史悠久,人杰地灵,民风质朴,河南人以踏实肯干、奋勇创新奋斗在全国各个行业,涌现了五笔字型发明者王永民、著名结构生物学家施一公等科学家,刘震云、李佩甫、二月河等著名作家,李瑞英、海霞、张丰毅等著名主持人和艺人,邓亚萍、刘国梁、朱婷等体育健将,以及张荣锁、李灵、张玉滚等“感动中国”人物。他们是河南人正面形象的代表,是河南人的名片。

名人会得到更多的社会关注,获得更多的展示机会。虽然诸多河南名人不止一次在各种场合表达了对故乡、对河南的怀念和支持,但他们在新闻采访、电视访谈等节目中更多使用的是普通话。当然,普通话作为国家的通用语言具有最强的交际性和最好的沟通效果,同时也是文化水平的标志。若是河南的众多名人能在电视节目或大众访谈中偶尔使用带有标志性的河南话“中”“噫”等词语,并论证其正音雅言地位,能够使河南话、河南人与正面的名人形象形成统一体,不但有助于扩大河南话的正面影响,而且能够提升河南省的正面形象。

(三)塑造说河南话的正面影视角色

影视作品部分是经典文学作品,其源于生活又高于生活,作品中许多脍炙人口的形象都能在生活中发现其原型。河南人在影视作品中通常以负面形象示人。虽然生活中的河南人质朴、踏实、侠肝义胆、自尊自强,但是荧屏上的河南人却总被塑造成坑蒙拐骗、爱慕虚荣的形象,使得河南形象一度被扭曲甚至被戏谑化、妖魔化。不管是《落叶归根》中的强盗、《武警特警》中的各路坏人,还是《失恋33天》中拜金矫情的李可,虽然人物角色设定并不都是直指河南人,但是利用人物所说的河南方言却将“诈骗”“素质低”等劣性标签贴在了河南人的身上,这实际上都歪曲了河南人真实的生活状态和思想观念。

从古至今,河南从来就不是一个缺少英雄的地方,出现了古代哲学家、思想家老子、庄子,理学家程颐、程颢,政治家、军事家鬼谷子,文学家杜甫、白居易、韩愈,书画家褚遂良、吴道子,当代科学家冯景兰、崔琦,体育健将宁泽涛、朱婷,戍边英雄肖思远、王焯冉等。河南从来不是一个缺少良好形象符号的地方,其拥有黄帝故里郑州、帝乡南阳、十三朝古都洛阳、七朝古都开封、甲骨文之乡安阳、太极故里焦作等。河南也从来不是一个缺少精神内核的地区,中国共产党领导太行儿女勇敢抗战、艰苦奋斗的太行精神,曾被习近平总书记称作“历久弥新,永远不会过时”的红旗渠精神等影响深远。这些都是亿万河南人民世代承袭的精神财富,也应该是被大众所看见的真正的河南形象。

通过动画、影视剧、电影、纪录片等多种媒体传播形式,积极把这些彰显民族大义、拥有优秀品格的正面人物形象搬上荧屏,把河南话合理地融入人物的表达之中,用属于河南的声音去介绍我们的家乡、传播我们的精神,善于运用河南话这种有声形式打破地域歧视、塑造河南新形象,将是我们的前进方向。

六、引导河南话进入网络热词

随着互联网的普及和广泛应用,网络热词成为新时代具有消遣娱乐和传达社会民意功能的新型词汇,是对现代汉语及外来语言进行整合创造后的重点表达,为网络语言的分支。其内容丰富且与民众生活密不可分,具有传播快、范围广、表达简洁高效等特点。积极引导河南话进入网络热词,借助其轻松幽默的语言环境让河南话迅速传播并被广泛接受,增强大众对河南话的理解程度和认同程度,让河南话最终从网络生活回归社会生活继续发力,最终可以真正撬动河南形象的正向转变,重塑河南新形象。

(一)抓时代机遇打破“刻板印象”

互联网将我国带入高速发展时期。2020 年中国互联网大会发布的报告显示,中国网民已达13.19亿,我国数字经济规模稳居世界第二③。互联网俨然已成为当今社会人们日常生活中不可分割的一部分,依托网络生活的新载体——网络流行语应运而生,网络词汇的产生和传播顺应了新媒体时代的发展需求,成为一种新的文化形态。网络热词从2008年后开始呈井喷式发展,可以说网络热词囊括了生活的方方面面,其受众更是实现了全覆盖,飞速发展的时代给我们带来了全新的机遇。

其实近两年,河南话已经在网络热词中崭露头角。2020 年年初,“硬核抗疫”“硬核省长”频上热搜,被全网热捧,河南省的硬核抗疫给全国人民留下了深刻的印象,在一定程度上改变了全国人民心中的河南形象。再到2021 年的河南春晚《唐宫夜宴》成功出圈,让观众大呼是中国版的“博物馆奇妙夜”,再一次获得全国人民的一致好评,同时也给我们顺势引导河南话进入网络热词提供了良好的土壤。借助网络的速度、热词的热度,积极正向地进一步引导河南话进入大众视野,抓住时代所给予的天然良机,让如“中”“噫”此类曾是正音雅言的河南话融入网络热词之中,逐渐打破河南土气、穷气的刻板印象。

(二)乘风借势塑造崭新形象

区域形象是区域内外公众在一定条件下对区域由其内在特点所决定的外在表现的总体印象和评价,其核心内涵是区域文化[5]。语言是各地文化的外在表达,方言更是识别各省形象的重要特征,方言具有浓厚的地方特色。随着传播媒介的不断发展,网络上的各色方言层出不穷,在丰富人们日常生活的同时,潜移默化地影响着人们的认知和观念,甚至正在逐步地向主流意识靠近,可见网络语言的影响力之强。而这也正是我们所需要的,即凭借网络热词的当红之势,用河南话来塑造一个全新的河南形象。

悠久的文化底蕴,千年的官话古音,崭新的河南形象,当和河南话传承正音雅言相似有其典雅古朴的一面,也该如硬核村主任喊的话“都老实呆着”“别瞎逛”那样有为民为国、铿锵有力的一面。河南话里不仅有河南的深厚可爱、热情奔放,也有创新奋进、勇敢拼搏的新形象。引导河南话进入网络热词,符合时代发展趋势,是转变河南形象、提升河南地位的绝佳方案,应当引起相关部门的重视。

注释:

①叹词“噫”的研究得到了郭浩先生的指导。

②百度网写作“缺”,《河南方言志》写作“榷”。

③参见《中国互联网发展报告(2020)》。