胫骨平台骨折内固定术后功能恢复的影响因素分析

桑大伟 李志钢 霍伦 宋建东

胫骨平台骨折是临床常见骨折,目前多采用切开复位内固定术治疗,但相同的治疗方式每位患者预后不同。国内外医师对胫骨平台骨折术后膝关节功能恢复的影响因素进行过大量的随访研究,但大多数研究报道所选择的观察因素少,所以造成认识不全面。本研究收集自2015年1月至2019年1月就诊于本院的114位胫骨平台骨折患者,综合可能对术后功能恢复造成影响的多个因素进行分析,旨在更全面系统地认识胫骨平台骨折内固定术后的影响因素。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

收集本院自2015年1月至2019年1月就诊于本院的114位胫骨平台骨折患者,综合可能对术后功能恢复造成影响的多个因素进行分析。

1.2 诊断标准

采用积水潭医院实用骨科学诊断标准:1)患者膝部外伤史;2)膝部疼痛,肿胀,不能负重,活动受限;3)体检膝部畸形、压痛,部分可触及骨擦感或骨擦音;4)膝关节X线、CT或MRI检查显示平台关节面粉碎、塌陷。Schatzker分型标准[1-3]:Ⅰ型:外侧平台的劈裂骨折,无关节面塌陷。Ⅱ型:外侧平台劈裂塌陷。Ⅲ型:单纯的外侧平台塌陷。Ⅳ型:内侧平台骨折。Ⅴ型:双髁骨折。Ⅵ型:双髁骨折合并干骺端骨折。

1.3 纳入标准

1)伤前能自主正常活动;2)术前可自主签署手术知情同意书;3)均符合手术适应证。

1.4 排除标准

1)术后1年内因其它疾病或外伤再手术治疗者及死亡者;2)患者合并颅脑、脊髓损伤影响肢体活动者及合并严重慢性消耗性疾病者如肿瘤等;3)伤前合并严重骨性关节炎及关节畸形;4)合并严重免疫系统疾病及重度骨质疏松者。

1.5 方法

1.5.1治疗方法 治疗原则:首先恢复膝关节力线,然后尽可能解剖复位胫骨平台关节面,合并韧带半月板损伤者给予修复。手术治疗方法:全麻或硬膜外麻醉下经标准内外侧切口暴露,关节面塌陷严重者平台下开窗撬拨复位关节面,平台下方植骨支撑,空心螺钉或锁定钢板坚强固定。术后常规引流、预防性应用抗生素、常规抗凝、麻醉苏醒后即鼓励患者行肌肉等长收缩等功能锻炼防止肌肉萎缩,预防下肢静脉血栓。术后3 d、术后1个月、2个月、3个月、6个月及12个月复查膝关节X线,评估手术复位结果、内固定效果及康复训练计划。康复锻炼方法:麻醉苏醒后即鼓励患者行股四头肌等长收缩、膝关节微屈伸、踝关节背伸等功能锻炼,内固定较牢固且无严重骨质疏松者拔除引流后即开始CPM训练;对于重度粉碎性骨折、重度骨质疏松者术后石膏固定3周,术后3周开始不负重膝关节屈伸锻炼,术后12周骨折愈合顺利者开始负重行走。

1.5.2疗效评定方法 收集患者性别、年龄、体质量指数、糖尿病史、吸烟史、创伤机制、Schatzker分型、术前平台塌陷程度、软组织合并伤共9个指标,统计患者术后复位的优良率、关节活动度及Rasmussen评分,进行相关性统计学分析。

1.6 统计学方法

2 结果

2.1 一般资料

通过病历记录追踪患者的性别、年龄、体质量指数、糖尿病史、吸烟史、创伤机制、软组织损伤分级、骨折分型及术后关节活动度。114位患者116例骨折中,70位患者是交通事故伤,41位高处坠落伤,3位是运动损伤;2例开放性骨折经急诊手术清创探查修复、抗生素抗感染治疗后软组织愈合良好。64例(55.0%)合并韧带、半月板损伤,其中59例外侧半月板损伤、5例内侧半月板损伤术中同时修复。其中Schatzker分型Ⅰ型6例(5.2%),Ⅱ型52例(44.8%),Ⅲ型4例(3.4%),Ⅳ型12例(10.3%),Ⅴ型14例(12.1%),Ⅵ型28例(24.1%),见表1。

表1 一般资料

2.2 术后随访结果

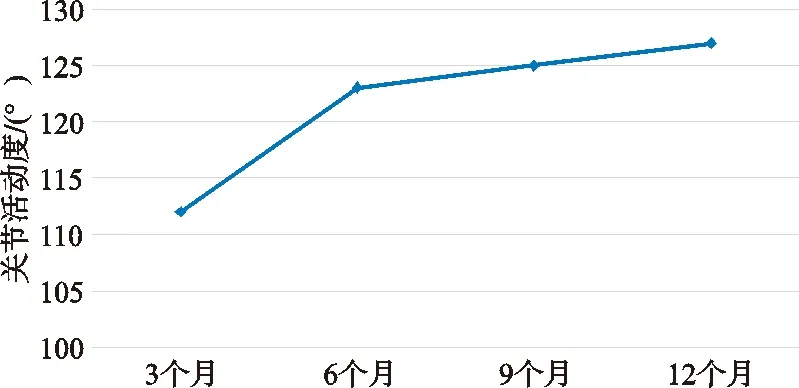

术后残留关节面塌陷者,根据术后影响学复查结果,测量塌陷深度将手术复位效果分为优(<1 mm)、良(1~2 mm)、满意(<3 mm)。其中93例(80.2%)复位优,18例(15.6%)复位良,复位优良率达95.8%。术后3个月、6个月、12个月随访结果显示,Rasmussen评分逐渐增加,术后3~6个月Rasmussen提升速度快(见图1)。术后关节活动度在术后3个月到6个月增长速度快,在术后6~12个月期间增长相对缓慢,术后12个月时关节的平均活动度为127°(见图2)。根据Rasmussen评分,将功能恢复分为优(≥27分)、良(20~26分)、可(10~19分)、差(6~9分)四级,得出优良率为74%(见图3)。

图1 术后随访Rasmussen评分

图2 平均关节活动度

图3 术后功能恢复优良率

2.3 统计结果

将患者术后功能恢复优良率分别与性别、年龄、体质量指数、糖尿病、吸烟史、创伤机制、Schatzker分型、初始平台塌陷程度及软组织合并伤进行单因素统计分析,发现差异均无统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 观察指标与术后功能恢复优良率分析

3 讨论

既往大量学者的随访研究发现,胫骨平台骨折患者术后1 a是患者膝关节功能和活动度最重要的恢复阶段[3-5]。如术后12个月内患者膝关节功能恢复欠佳,则远期功能恢复较差或恢复速度较慢,往往需要外科再次干预。本研究发现术后6个月内患者膝关节功能评分及关节活动度恢复较快,而6~12个月内恢复速度相对缓慢,这与既往文献报道相符。因骨折术后膝关节制动及活动度小,患者均存在不同程度的软组织粘连、韧带萎缩,早期锻炼可避免过度粘连,防止韧带的失弹性萎缩,功能恢复快;而术后功能锻炼越晚、粘连萎缩重,则康复锻炼难度增高,效果变差。

对于胫骨平台骨折尤其是复杂的粉碎性骨折的最佳治疗方法直到现在依然存在较多争议[2,6-8]。正如本研究所发现的切开复位内固定治疗胫骨平台骨折术后95.8%的复位满意率,表明术中尽量解剖关节面后行坚强内固定,临床疗效确切。而功能恢复的优良率仅74.0%,表明良好的复位不一定有好的功能恢复结果。既往Marsh[5]的文献也曾报导胫骨平台关节面的解剖复位与膝关节预后功能恢复仅有一定的相关性。

对于切开复位内固定治疗胫骨平台骨折的远期疗效的影响因素在很多文献中也有报道。Rademakers[9], Houben[4],Ebraheim等[10]的研究发现术后功能恢复与术前骨折严重程度有关,骨折粉碎程度越高,术后功能恢复越差。而在Stevens等[8]对46位粉碎性胫骨平台骨折患者行切开复位内固定手术后随访5 a发现骨折的严重程度对预后影响小,患者年龄是预后最主要的影响因素。而在本研究中并未发现患者年龄、Schatzker分型与术后12个月时随访的功能康复结果有统计学相关性,笔者认为这与目前对术后康复锻炼的重视程度及康复师的早期介入密切相关。

目前对于胫骨平台骨折的手术治疗,技术上更加成熟,认识和理念更加完善;提倡生物学固定,提高了对软组织的保护及修复的重视,患者预后膝关节功能也越来越好。然而对于骨折患者功能恢复的影响因素多,长期随访难,大样本病例收集难,这些对全面分析可能的影响因素造成挑战,需要临床医生不断地探索。

综上所述,性别、年龄、体质量指数、创伤性质、Schatzker分型等因素中无独立因素可以预测患者术后12个月时的功能恢复结果。术后6个月内是患者功能恢复的黄金期。虽然切开复位内固定手术治疗胫骨平台骨折影像学复位满意率高,但优良的复位不一定有优良的功能恢复,而复位欠佳的患者也可能有良好的功能恢复。