浅表性CD34 阳性纤维母细胞肿瘤3 例并文献复习

张甜,陈兰,汪凯,褚颖春,邹彬芳,屠世华

浅表性CD34 阳性纤维母细胞肿瘤(SCD34FT)是近年来提出的一种具有明显的多形性、颗粒状胞质、低核分裂象和CD34 弥漫性强表达的纤维母细胞性肿瘤。由Carter 等[1]在2014 年通过对18例患者的研究首次命名并报道。随后不断有此类肿瘤的报道,据统计目前国内外此类肿瘤的病例数不超过40 例,其中有Carter 等[1]报道的18 例和Lao 等[2]报道的11 例,其余多是1 ~3 个不等的个例报道[3-10]。本文笔者收集了 3 例SCD34FT,并复习相关文献,以提高对SCD34FT的认识水平,避免与其他多形性软组织肿瘤误诊,特别是具有较强生物学行为的高级别肉瘤。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 病例1:男性,42 岁,7年前无意间发现右侧髂腰部无痛性结节,由于无甚感觉,未予重视。后于2016年5 月来本院门诊就诊,并行包块切除术,术前临床考虑为皮脂腺囊肿。病例2:女性,60 岁,1 年前偶然发现左大腿中段前侧一约0.5 cm 大小肿物,无疼痛及不适,随着时间推移,肿块逐渐增大且高出正常皮肤,质软,表面皮肤无红肿、破溃,至今肿块大小4 cm×4 cm。于2018 年7月来本院住院行肿块切除术。病例3:女性,48 岁,无意间发现右小腿包块1年,于2018 年2 月住入奉化区中医院外科行手术切除。

1.2 方法 标本经10%中性甲醛固定,常规脱水、石蜡包埋及切片,行HE 染色和免疫组化染色。免疫组化染色采用Eli-Vision 两步法,所用抗体试剂包括SMA、CD34、CK(AE1/AE3)、VIM、EMA、CD99、BCL-2、ALK、INI-1、S-100 蛋白、HMB-45、desmin、CD68 及Ki-67,均购自福州迈新生物技术开发有限公司。

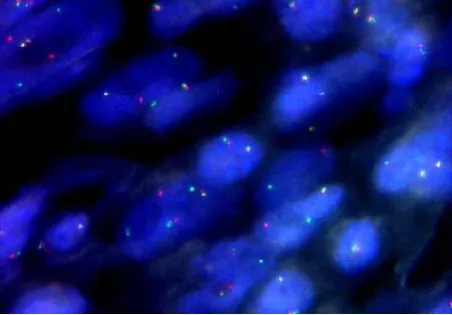

PRDM10 断裂分离探针和荧光原位杂交(FISH)试剂盒均购自广州安必平医药科技股份有限公司。FISH 检测按照试剂盒步骤进行,荧光显微镜下观察,随机计数100 个肿瘤细胞,存在一红一绿分离信号和一融合信号的肿瘤细胞比例>10%定义为存在PRDM10 基因重排。

2 结果

2.1 眼观 病例1 带皮肿物1 个,大小2.5cm×2cm×1.7cm,皮肤面积2cm×1cm,切面淡黄色,质地中等。病例2 已剖肿物一个,大小4 cm×4 cm×3 cm,表面附皮肤,切面灰白,部分呈鱼肉状,质地中等。病例3 软组织一块,2.5 cm×2 cm×1.7 cm,临床已剖开,切面见一灰白结节,最大径1.7 cm,周围界限不清。

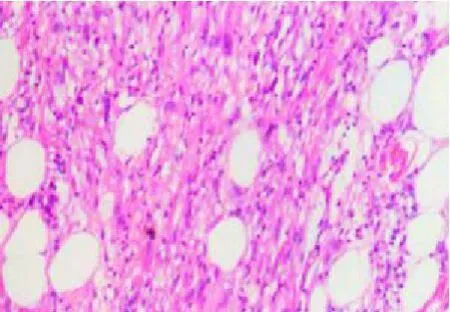

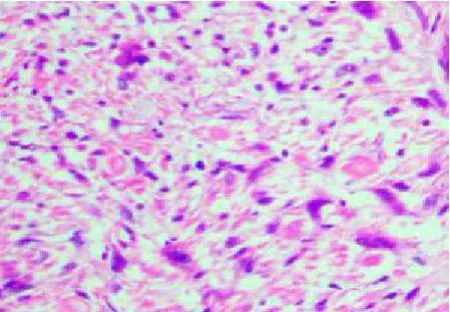

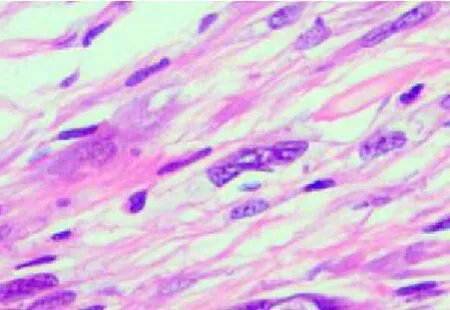

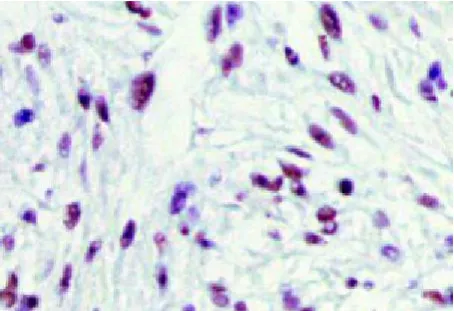

2.2 镜检 病例1 显示肿瘤组织界限大部分相对清楚,局灶浸润周围脂肪组织(封三彩图4),瘤细胞由梭形至上皮样细胞、奇异性核细胞呈片状和束状排列(封三彩图5 ~7),有丰富的细颗粒状和玻璃样嗜酸性细胞质(封三彩图5);核仁明显,常可见核内假包涵体(封三彩图6),核分裂象罕见,部分区域见较多泡沫细胞簇(封三彩图7);肿瘤间质稀少,可见裂隙状薄壁脉管,并见散在分布的肥大细胞及淋巴浆细胞。病例2 显示肿瘤组织位于真皮内并紧临表皮,瘤细胞浸润周围组织,瘤细胞形态特征与病例1 相似,为多形性梭形细胞,可见少量核裂解细胞,局灶区可见间质黏液变性,间质内见散在的淋巴细胞核浆细胞浸润。病例3 显示肿瘤组织呈束状、车辐状结构,浸润周围脂肪组织,瘤细胞形态特征与前2 例相似。

图4 肿瘤局灶浸润周围脂肪组织内(HE,×40)

图5 瘤细胞具有丰富的细颗粒状和玻璃样嗜酸性细胞质(HE,×100)

图6 核仁明显,常可见核内假包涵体(HE,×400)

图7 部分区域见较多泡沫细胞簇(HE,×400)

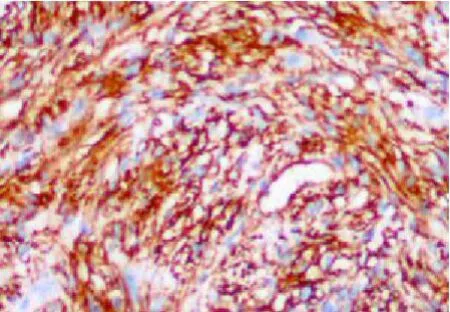

图8 CD34 弥漫阳性(EliVision两步法,×40)

图9 INI-1 表达无缺失(Eli-Vision 两步法,×100)

图10 Ki67 增殖指数低(Eli-Vision 两步法,×100)

图11 存在PRDM10 基因断裂/重排(×1000)

2.3 免疫表型 3 例瘤细胞均弥漫强表达CD34(封三彩图8),无INI-1 蛋白缺失(封三彩图9),病例1 Ki-67 增殖指数约5%,病例2 Ki-67 增殖指数为8%(封三彩图10),病例3 Ki-67 增殖指数约5%,病例2 局灶表达CK(AE1/AE3),3例均不表达SMA、EMA、BCL-2、ALK、S-100 蛋白、HMB-45 及desmin。CD68间质组织细胞阳性而肿瘤细胞阴性。

2.4 FISH 检测分析 2 例均存在PRDM10 基因断裂/重排(封三彩图11),存在红绿分离信号的肿瘤细胞比例分别为39%(病例1)和23%(病例2)。

2.5 随访 3 例患者均有随访,分别随访至术后52、26 及31 个月,均未见肿瘤复发或转移。

3 讨论

SCD34FT 是一种交界性的纤维母细胞分化的间叶源肿瘤,其特征包括显著的细胞多形性、较低的核分裂象和强而弥漫性CD34 阳性[1-10],Hendry 等[3]在电镜下对肿瘤细胞进行超微结构分析,证实了其有纤维母细胞分化的特征。目前,据统计国内外此类肿瘤的病例数不超过40 例[10],李海等[10]推测该肿瘤的真实发病率远不止于此,可能有不少此类病例以前均被误诊或因不能归类而被冠以“低级别纤维源性肿瘤”等名称。他们还认为“浅表性CD34 阳性纤维母细胞肿瘤”这个名称欠精确,而“浅表多形性纤维母细胞肿瘤”或“浅表性多形性CD34 阳性纤维母细胞肿瘤”更能体现出肿瘤细胞显著多形性这一重要的组织学形态特征。

3.1 临床及镜下特征 文献报道的所有病例均发生于成年人,发病年龄18 ~76岁,平均36 岁,约半数患者年龄<30岁,男女比例约为1.6∶1[1-10]。通常表现为浅表部位缓慢生长及无痛性包块,肿瘤主体多位于皮下组织内,少数可见真皮内,很少累及筋膜下方肌肉。好发于四肢,以下肢最常见,身体其他部位(如躯干、头颈部、会阴等)亦可发生[5,10]。病史常在1 年以上,肿瘤最大径多为1.5 ~10 cm(平均4.1 cm)[1-10]。肿瘤切面常为实性,灰白及灰黄色,界限清楚。光镜下肿瘤组织呈膨胀浸润性生长,部分病例可见纤维性假包膜,部分浸润周围脂肪及皮肤附属器组织;肿瘤组织由中等至高密度梭形至上皮样细胞构成,呈束状或实性片状排列;瘤细胞具有丰富的颗粒状、纤维状或玻璃样的细胞质,部分细胞质呈黄色瘤样细胞改变。大多数细胞表现出明显的核多形性,有奇异的、多叶状的细胞核,含有一个或多个大核仁,常可见核内假包涵体。尽管肿瘤富于细胞和明显的核异型性,但核分裂象较为罕见,通常<1/50 HPF,肿瘤性坏死也极为少见[1-10]。低增值活性和有限的随访证据提示SCD34FT 可能是一种交界性或低度恶性的肿瘤。肿瘤细胞的显著异型性与不相符的增值活性、核分裂象及核内假包涵体提示部分肿瘤细胞的异型性可能为退变性质[10]。肿瘤间质稀少,常在肿瘤周边可见裂隙状分支薄壁血管,部分区域可见簇状泡沫细胞,并可见多少不等的淋巴浆细胞及肥大细胞。

3.2 免疫表型 肿瘤均弥漫强表达CD34,约50%局灶表达CK(AE1/AE3),其余标志物多阴性,INI-1 无表达缺失[1-10],Ki-67 增殖指数较低,通常<5%,偶可达5%~10%。

3.3 分子遗传学特征 新近发现大多数的SCD34FT 存在PRMD10 基因重排,最常见的融合伴侣基因为MED12-PRDM10和CITED2-PRDM10 融合,FISH 检测PRDM10 基因重排可助于该肿瘤的诊断和鉴别诊断[11-12]。

3.4 鉴别诊断(1)多形性未分化肉瘤:多发生于深部软组织呈浸润性生长,累及深筋膜或骨骼肌[13]。瘤细胞具有显著的核多形性、活跃的核分裂和坏死,通常不表达CD34。(2)隆突性皮肤纤维肉瘤(DFSP):伴有高级别肉瘤样转化的DFSP虽可出现瘤细胞的多形性和CD34 阳性,但常见局灶典型的席纹状组织结构背景,肉瘤样转化的区域核分裂象明显增多并常见坏死,此时CD34 表达减少,而p53 蛋白和Ki-67 表达明显增加[14]。(3)多形性透明变血管扩张性肿瘤(PHAT):部位表浅、明显多形性的胖梭形细胞、核内假包涵体、低核分裂像和CD34 阳性等特征与SCD34FT 相似。厚壁扩张血管伴明显的玻璃样变血管壁为PHAT 的一个典型特征,而SCPFT 缺乏[1]。(4)非典型纤维黄瘤:多发生阳光暴露的皮肤,肿瘤组织内可见活跃的核分裂,通常缺乏CD34 的表达。

3.5 治疗及预后 SCD34FT 的治疗以单纯手术切除为主,并保证切缘阴性[15]。就目前有限的病例随访资料表明患者肿瘤完整切除并切缘阴性后,预后都比较好,仅有1 例报道术后有淋巴结转移[1]。由此证明SCD34FT 是一种低度恶性或交界性的软组织肿瘤,不过还需要更长期的随访和积累更多的病例才能更全面地了解这种肿瘤的自然史。致谢 浙江省人民医院/杭州医学院附属人民医院病理科赵明博士帮助进行PRDM10 的FISH 重排检测,特此致谢!