浮针结合再灌注运动治疗脑卒中后恢复期便秘的效果观察

裘波

便秘是脑卒中后常见并发症,发生率约为30%,部分地区和人群可高达60%[1]。便秘带来的危害不仅影响到肛周、直肠的健康,同时容易引起新的并发症,严重影响了脑卒中患者的生活质量及后期康复。浮针疗法[2]是近年来兴起的以“患肌”理论为指导的一种新型疗法,其结合传统针刺经络学说,借助于肌筋膜理论,对便秘具有较好干预效果。本研究探讨浮针疗法配合再灌注运动对脑卒中后便秘的临床效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2018 年6 月至2020 年10 月中国人民解放军联勤保障部队第九〇六医院收治的脑卒中后便秘患者120 例,其中男63 例,女57 例;年龄37 ~75 岁,平均(59.71±4.19)岁。入选患者均符合脑卒中诊断标准[3]、便秘诊断标准[4],均处于脑卒中恢复期,各项生命体征平稳(无意识障碍、失语、听力障碍等),患侧肌力≥3 级,便秘2 个月至24 个月。排除非脑卒中恢复期患者及短暂性脑缺血发作(TIA)患者,或由肠道狭窄、梗阻引起的器质性疾病所致便秘患者,体质虚弱、乳果糖不耐受、导泻药物依赖及精神情绪异常或入组前2 周内已接受有关治疗者。采用随机数字表法分为治疗组和对照组,各60 例。

1.2 方法 对照组予乳果糖口服溶液(杜密克),成人20 ml/次,2 次/d。2 周为1 个疗程,连续服用2 个疗程。治疗组在对照组基础上行浮针结合再灌注运动疗法。浮针疗法[5]:采用由南京派福医学科技有限公司生产的中号一次性使用浮针,浮针进针器由南京浮针医学研究所提供。选取脑卒中后便秘患者双侧的腹直肌、腹斜肌、大腿内收肌、小腿胫骨前肌触诊MTrP(筋膜触发点),MTrP 所在的肌肉即为患肌,进针点位于MTrP 下方3 ~5cm 处。患者取仰卧位,根据病情、进针点、局部的皮肤情况等选择针刺点;常规消毒后进针,针尖与皮肤呈15°~25°,调整针体使之在皮下,向前推行,针尖指向MTrP,直至软套管没入皮下;手持针座,针尖上翘做扫散运动,待患肌紧张缓解或恢复肌肉的正常功能后,抽出针芯,将软套管置留皮下5 ~8h后取出。再灌注运动[6]:(1)腹直肌,患者自然平卧,双手交叉抱头,下肢不动做上半身仰卧起坐,上半身抬离床面约30°,坚持10 s 即完成;(2)腹斜肌,完成腹直肌的再灌注活动动作后,再做双手抱头身体左旋右旋动作;(3)大腿内收肌,患者自然平卧,无需再灌注的一侧下肢自然平直,需再灌注一侧下肢伸直抬离床面45°~60° 后外展,医生站在需再灌注一侧下肢外侧,手握紧患者脚踝处,用力往外拉,而患者反向用力内收下肢;(4)小腿胫骨前肌,患者自然平卧伸直下肢,用力背伸脚尖,而医生反向用力下压脚尖。隔日治疗1 次,3 次/周,6 次为1 个疗程,连续治疗2 个疗程。随访在治疗结束1个月后进行。再灌注活动需在家属及护理人员的协同下进行,如果患者偏瘫程度较重,肢体活动不利,则只可行健侧的再灌注活动。

1.3 观察指标 评价两组治疗2 个疗程后及随访期便秘临床症状评分、整体疗效及不良反应发生率。便秘临床症状根据《慢性便秘中医诊疗共识意见》2017版的诊断标准,临床疗效根据《中医病症诊断疗效标准》2012 版评定。

1.4 统计方法 采用SPSS 16.0 统计软件进行数据分析,计量资料以均数±标准差表示,采用配对 检验;计数资料采用2检验。<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

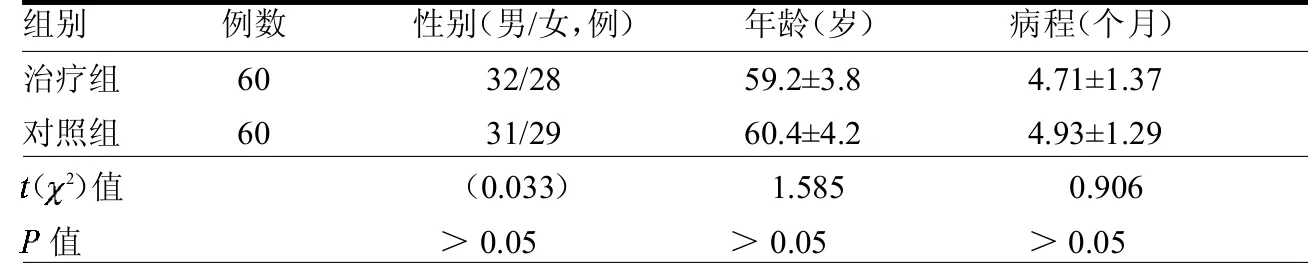

2.1 两组一般资料比较 两组性别、年龄及病程差异均无统计学意义(均>0.05),具有可比性,见表1。

表1 两组一般资料比较

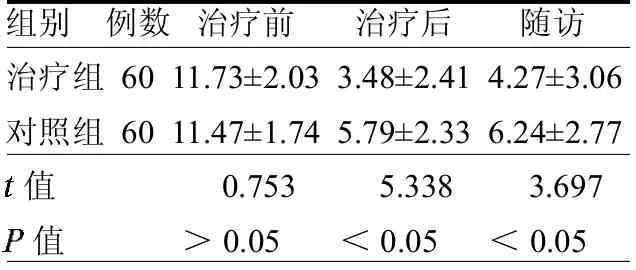

2.2 两组治疗前后便秘症状积分比较两组治疗后便秘症状积分均优于治疗前,且治疗组优于对照组(均<0.05)。随访时治疗组评分优于对照组(<0.05)。见表2。

表2 两组治疗前后便秘症状积分比较 分

2.3 两组治疗后总体疗效比较 治疗组治愈19 例,有效34 例,无效7 例,总有效率91.66%;对照组治愈7例,有效37例,无效16 例,总有效率73.33%。两组临床疗效差异有统计学意义(2=4.357<0.05)。

2.4 两组不良反应发生率比较 治疗组出现腹胀3 例,腹泻2 例,血压升高1例,心悸1例,不良反应发生率为11.66%;对照组出现腹胀7 例,腹泻11 例,血压升高1 例,心悸1 例,眩晕1 例,不良反应发生率为35.00%。两组不良反应发生率差异有统计学意义(2=9.130<0.05)。

3 讨论

本研究旨在观察浮针结合再灌注运动治疗脑卒中后恢复期便秘的临床疗效,基本证实了浮针疗法可以有效地改善脑卒中患者便秘相关症状,提高患者的生存及生活质量,为其他相关治疗提供良好的辅助。从远期观察来看,其总体有效率高于单纯药物治疗,且无明显依赖性,且不良反应发生率相对较低,安全性评价相对较高。

浮针理论认为脑卒中后便秘的机理与慢性功能性便秘具有相似性[7],而与慢性功能性便秘不同的是,脑卒中后便秘是一类由全身性疾病导致的继发性症状。根据浮针“患肌”与“筋膜触发”理论,肌肉能量传递的失衡是造成便秘发生的根本原因,脑卒中后一侧或双侧的肌肉形态或功能改变必定会对病变肌肉局部及能量传递链远端产生影响[8]。由于脑卒中后肌力及肌张力的变化(主要体现为肌力减弱及肌张力增高),病理性张力沿此路径进行传递,将叠合的刺激信息传递到肠道肌肉以及盆底肌系统,最终体现为通过对肠道肌肉及括约肌的调控失常而出现便秘[9]。浮针治疗便秘的核心在于解除患肌的病理性紧张状态,利用浮针对患肌进行局部扫散,促进疏松结缔组织的空间结构发生改变,释放出生物电,产生反压电效应,改变细胞离子通道,释放神经介质,快速解除患肌的紧张与痉挛,以达到治疗的目的[10]。同时配合四肢部的再灌注活动,可以很好地解除胃肠道肌及盆底相关肌肉的病理性紧张,促进病变组织的康复,诱发正常排便。