基于红外热成像技术探讨周围性面神经麻痹急性期患儿面部腧穴体表温度动态变化的前瞻性队列研究

刘炜 鄂艳红 李海天 王岩 吕忠礼

周围性面神经麻痹(Bell’s palsy,BP)是临床上病因不明且不伴有其它体征或症状的单纯性面神经麻痹,发病率(11.5~53.3)/10万人[1-2],按2010年中国人口普查儿童人口总数计算,中国每年约2.5~11.9万儿童患病,若BP遗留给患儿面部功能障碍和面容改变,将对其日后的心理健康和日常生活产生非常不利的影响[3]。BP是由于面神经节功能受损,引起其支配区域血管收缩或舒张异常,导致血液流通障碍,引起患侧皮肤温度的异常变化。红外热成像技术可敏感的捕捉到体表皮肤的红外辐射变化,可客观的反应病灶区域的健康。已有研究表明,利用红外热成像技术可观察到BP患者双侧腧穴表面温度的不对称性改变[4],但对BP急性期患儿面部腧穴的动态变化研究较少。BP有多个评估量表,但由于低龄儿童无法完成主动运动指令,所以无法用现有量表评估BP患儿病情。本研究利用红外热成像技术,基于前瞻性队列分析BP急性期患儿面部腧穴体表温度变化及与疾病严重程度的相关性,以期为腧穴的动态变化规律和儿童BP病情评估提供依据。

1 对象与方法

1.1 病例来源及分组

收集自2019年10月至2019年5月就诊于北京儿童医院康复科门诊的BP急性期患儿。由于BP患者多在2~3天内病情达高峰,少数在5天内达高峰,7天内为急性期[5-6],随着临床症状的变化腧穴也发生变化,且儿童发病具有“传变迅速”的特点,因此将急性期分成3个观察时间点以利于分析。在详细询问患儿病史后按其起病至就诊的时间,按照分层随机方法将患儿分为A组(发病后第1~3天就诊的BP患儿)、B组(发病后第4~5天就诊的患儿)和C组(发病后第6~7天就诊的BP患儿),每组15例;另选择15例健康儿童为对照组。其中,对照组:男9例,女6例,平均年龄(4.00±1.77)岁;A组:男9例,女6例,平均年龄(3.99±1.79)岁;B组:男11例,女4例,平均年龄(4.00±1.69)岁;C组:男10例,女5例,平均年龄(3.80±1.74)岁。4组患儿在性别、年龄比较中无明显差异,具有可比性(P>0.05)。本研究的所有措施符合北京儿童医院伦理委员会相关规定。

1.2 诊断及纳入标准

所有患儿均按BP的诊断标准[7]并签署知情同意书,年龄≤7周岁,病程≤7天。

1.3 排除及脱落标准

(1)肿瘤、外伤、产伤、术后或其他先天因素或继发于其他疾病的面神经损伤;(2)中枢性面神经损伤;(3)严重循环、消化、泌尿系统疾病;(4)不符合纳入标准者。

1.4 观察指标及检测方法

1.4.1 以红外热像仪检测穴位温度 检查室环境温度22~23℃,无明显空气流动,无红外辐射光源。选用医用红外热像仪,韩国麦逊有限公司,型号T-1000SMART。测温范围为14.5℃至40℃,温度分辨率为0.01℃,测量精度为±0.05℃,全辐射探测器分辨率为640×550像素,焦距为20 cm至3 m成清晰图像,图像刷新率为60 Hz,光谱波段为7.0~14 mm,视野为50°(H)×40°(V)。该仪器配套的分析系统为MTIS。

腧穴选择和定位:检索相关文献并结合北京儿童医院康复科临床经验[7],按BP治疗中频次出现多少排序,选择出现频次多且定位于面部的腧穴。面部腧穴定位均按照中华人民共和国国家标准(GB12346-90) 《经穴部位》取穴,穴位包括四白、地仓、颊车,阳白、瞳子髎、下关、迎香、口禾髎、丝竹空、颧髎、听宫。足太阳膀胱经的攒竹、睛明,虽为常用治疗腧穴,但因定位于眉毛和眼周对红外热成像温度采集可能存在误差,故未列入观察取穴。

检测方法:于首次针刺前以红外热像仪为患儿面部拍照,记录并分析穴位温度变化。患儿由家长陪伴进入检查室后,充分暴露头面部、上肢和躯干,避免患儿暴露部位与家长接触,休息15分钟。患儿距离摄像机镜头约1 m,拍照时按标准针灸人图姿势摆放体位,分别采集正面、右侧面、背面、左侧面4个体位的热像图,每个体位拍摄热像图数张,以显示最清晰热像图为最终测温用图。(1)穴位温度采集方法:以红外热像图上所测定的腧穴体表温度值以20像素的圆形为数据采集区。(2)双侧腧穴温差绝对值|T|=|健侧腧穴温度-患侧腧穴温度|。(3)患侧低温腧穴判断标准:以患侧腧穴温度-健侧腧穴温度≤0记为患侧腧穴低温。

1.4.2 Portmann简易评分标准[8]包括皱眉、闭眼、动鼻翼、吹口哨、微笑、鼓腮6个项目,每项3分;安静时印象分2分,共20分。评价标准:与健侧相比运动相同或基本相同3分,减弱2分,明显减弱1分,无运动0分;安静状态下面部对称2分,轻度不对称1分,明显不对称0分。

1.5 统计学处理

2 结果

2.1 BP急性期患儿患侧和健侧腧穴温差绝对值比较

起病后A组、B组、C组中所有腧穴的温差均较对照组显著增加(P均<0.01),颊车穴B组和C组温差较A组显著减小(P均<0.05),颊车、下关、迎香穴温差C组较B组显著减小(P均<0.05),见表1。

表1 BP急性期患儿患侧和健侧腧穴温差绝对值比较例,℃)

2.2 BP急性期患儿Portmann评分比较

治疗后,C组患儿Portmann评分均显著高于A组和B组(P均<0.05),见表2。

表2 BP急性期患儿Portmann评分比较分)

2.3 各个腧穴温差与Portmann评分相关性分析

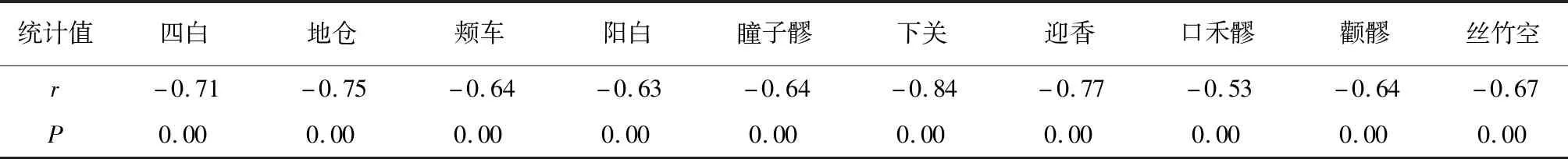

相关性分析结果显示:所观察各个腧穴的温差与Portmann评分均呈显著负相关(r<0,P<0.01)。见表3,图1。

表3 BP急性期患儿各个腧穴温差与Portmann评分的相关系数比较(n=45)

图1 BP急性期患儿各个腧穴温差与Portmann评分相关性分析(温度/℃)

3 讨论

中医将面瘫病因归结为虚邪贼风侵袭面部经络,导致经筋失养肌肉失约,出现口眼喎斜等症状,属经络病之范畴。腧穴是经络中气血输注于体表的位置,是接受刺激并调节经络脏腑功能的有效位点[9]。在疾病的状态下,腧穴会随外邪和内因的互相影响,在位置、深浅和理化特性等方面表现出不同的特征,腧穴的这种动态变化是近年研究热点[10]。儿童本身具有脏气轻灵的特点,其气血较少受到情志和顽疾旧疴的影响,因此观察疾病状态下儿童腧穴的变化,可更好的反映疾病状态下腧穴的变化规律。

红外热成像技术可通过检测人体代谢过程产生的热能分布和背景之间的热辐射差,将热辐射强度转化为直观可视的红外热像图并对体温定量描述,反映了局部代谢和神经功能等,广泛应用于医学检查中和腧穴的敏化特征研究中[11-13]。普遍认为BP是面神经缺血变性引起了血管的收缩和扩张功能失调,造成了面部的热代谢异常[14-15],因此用红外热成像技术以温度的形式客观反映BP状态下患儿面部腧穴的动态变化。在本研究中BP急性期患儿患健侧温差明显大于正常儿童,说明BP会造成面部腧穴热代谢的不均衡改变。其中患侧颊车、下关、迎香穴温度变化最明显,说明在疾病状态下面部不同腧穴的状态不同。

在临床上,儿童家长对病情严重程度和预后有更高的关注度,但目前成人评估工具无法满足临床需要,需要建立符合儿童发育特点的评估工具。经典的House-Brackmann分级量表、面部残疾指数(Facial Disability Index,FDI)、Sunnybrook 面瘫分级系统(Sunnybrook Facial Grading System,SFGS)等,在评估时均需要被评估者按指令做面部肌肉的主动运动,以评价动态和联带运动时面神经的功能,这对于儿童特别是婴幼儿显然存在不能理解指令、不能准确完成指令的困难。在成人BP评估中,已有研究用红外热成像检查面瘫患者面部皮肤温度,发现面部左右温度的不对称性改变,红外热成像可作为客观评估病情及疗效的工具[16-17],但目前儿童面部皮肤温度变化与病情程度的相关性评估较少。本研究对儿童腧穴温差和Portmann评分量表研究发现,腧穴温差与可体现疾病严重程度的Portmann评分呈负相关,即温差越大Portmann评分越低,病情越严重,说明BP患儿患侧腧穴的温度变化可反映疾病的严重程度。并且红外热成像检查具有无创伤,检查速度快的特点,在不需要患儿做面部主动运动的情况下评估面瘫患儿病情,对后期BP患儿病情评估提供了思路。

本研究观察到针刺治疗前儿童BP面部经络和腧穴温度呈动态规律性变化且与疾病严重程度相关,有关治疗后的研究正在进行中,以期通过治疗前后对比进一步探讨腧穴温度变化规律及与疗效和病程相关性。