蓝光间歇照射与蓝光持续照射辅助黄疸茵陈颗粒治疗新生儿黄疸效果比较

陈红星

山东省东明县人民医院儿科,山东东明274500

新生儿黄疸主要是出生后未满28 d的新生儿出现胆红素代谢异常的病症,具有较高的发病率,据调查结果表示新生儿黄疸发生率占据足月新生儿的60%,从而引起血清胆红素水平超高,在患儿机体内聚集,导致皮肤以及黏膜出现黄染症状[1-2]。根据病理特征可以将黄疸类型分为病理性以及生理性,在一般情况下生理性新生儿黄疸病情在不采取治疗措施后会自行痊愈。病理性则需要采取及时的对症治疗。近年来,随着人们对健康要求的提高,新生儿健康问题是社会关注的重点问题,因此需要寻求合理、有效的临床治疗措施[3]。如果不能采取及时治疗措施会因高胆红素损伤脑组织,影响患儿大脑正常发育,对运动功能以及智力水平都具有一定的影响,目前临床应用蓝光照射方式能够降低机体胆红素水平[4]。该文为探讨蓝光间歇照射与蓝光持续照射辅助黄疸茵陈颗粒在新生儿黄疸治疗中的临床效果,选择2019年1月—2020年2月收治的114例新生儿黄疸患儿展开对照研究,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

该次研究主体均为新生儿黄疸患儿,共纳入与研究需求相符合者114例,在展开研究前,将具体研究报告交予医院伦理委员会审核批准,患儿家属均已自愿签署知情同意书,依照电脑随机分组法将其均分为对照组和观察组。对照组,男:女=38:19,日龄2~19 d,平均日龄(15.42±3.26)d;观察组,男:女=37:20,日龄3~19 d,平均日龄(15.72±3.2)d。两组一般资料差异无统计学意义(P>0.05),具可比性。

1.2 方法

两组患儿在治疗期间均应用母乳喂养,进行酸碱平衡调整等基础治疗措施,同时选择黄疸茵颗粒(国药准字Z19983016)进行药物治疗,用药剂量为4次/d,5 g/次[5]。对照组在此基础上应用蓝光持续照射进行辅助治疗,将蓝光波长调整为427~475 nm,将照射时间控制为12~18 h/次,1次/d[6]。观察组则实施蓝光间歇照射,波长与对照组一致为427~475 nm,照射时间控制于3~6 h/次,在间隔2~4 h后再次照射,2~3次/d[7]。

1.3 观察指标

对比两组患儿治疗前后的血清胆红素水平,统计两组患儿血钙下降、皮疹、腹泻、发热、脱水等不良反应的发生率。

临床效果评价标准:显效:患儿黄染症状完全消失,评估血清胆红素水平所得结果为恢复正常;有效:患儿黄染症状部分消失,血清胆红素水平有所降低;无效:治疗前后患儿病情无明显变化[8-9]。对比两组患儿症状消失时间以及胆红素恢复正常时间。

1.4 统计方法

应用SPSS 23.0统计学软件进行数据分析,其中计量资料以(±s)表示,组间比较采用两独立样本t检验;计数资料以频数和百分比(%)表示,组间比较采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 血清胆红素水平

治疗前,两组患儿血清胆红素水平对比差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,观察组患儿血清胆红素改善情况明显优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组患儿血清胆红素水平比较[(±s),μmol/L]

表1 两组患儿血清胆红素水平比较[(±s),μmol/L]

?

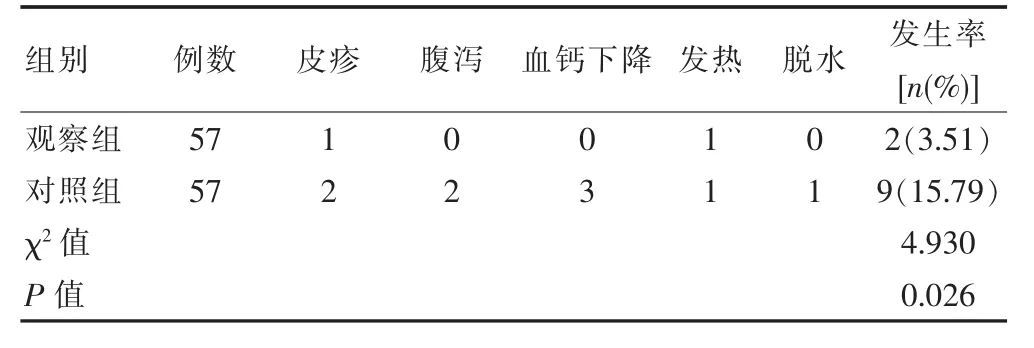

2.2 不良反应发生率

观察组患儿不良反应发生率与对照组相比较明显较低,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组患儿不良反应发生率比较

2.3 临床治疗有效率

观察组临床总治疗有效率明显高于对照组,两组数据分别为96.49%、82.46%,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 两组患儿临床治疗总有效率比较

2.4 临床症状消失时间

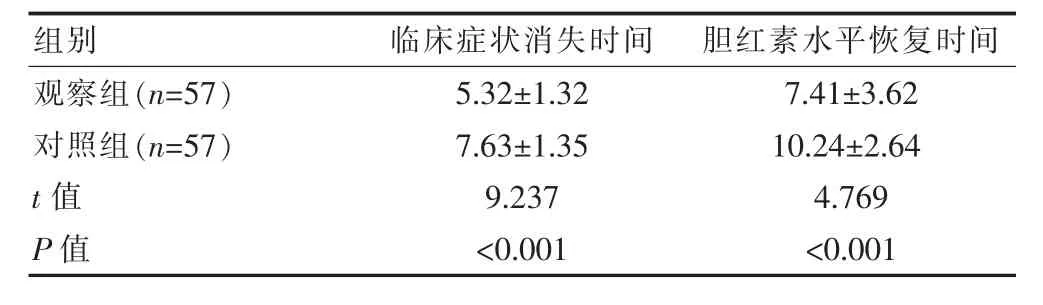

采取治疗措施后,观察组患儿临床症状消失时间、胆红素水平恢复时间和对照组相比较明显较短,差异有统计学意义(P<0.05),见表4。

表4 两组患儿用药后临床症状消失时间比较[(±s),d]

表4 两组患儿用药后临床症状消失时间比较[(±s),d]

?

3 讨论

新生儿黄疸的主要诱发因素为母体孕期出现湿热侵袭,因此大多伴随发生肺炎、败血症以及母乳性黄疸等症状。新生儿病理性黄疸是一种近年来发病率较高的疾病类型,因此需要采取有效的预防措施,例如母体在孕期注重饮食,严禁食用辛辣、生冷食物,在胎儿产出以后需要密切观察患儿皮肤状态等,以便于及早发现、及早治疗。由于新生儿黄疸种类较多,部分症状可肉眼观察,对于无法肉眼可见的症状需要采取临床检查进行明确[10]。

该次研究结果表示,观察组患儿症状消失时间(5.32±1.32)d、胆红素恢复时间(7.41±3.62)d和对照组相比较明显较低(P<0.05);采取治疗措施后,观察组血清胆红素水平(226.63±9.67)μmol/L改善情况具有明显优势,低于对照组(254.32±8.64)μmol/L(P<0.05);且观察组临床治疗有效率96.49%明显高于对照组82.46%,对比两组患儿不良反应发生率,观察组3.51%低于对照组15.79%(P<0.05)。在田艳华等[11]研究报告中所得结果与该研究结果一致,表示观察组血清胆红素(185±12)μmol/L在采取治疗后指标明显降低,低于对照组(186±13)μmol/L,观察组不良反应发生率10.00%低于对照组22.00%(P<0.05),研究结果充分证实,在新生儿黄疸治疗期间应用蓝光间歇照射在降低血清胆红素水平的同时具有较高的安全性。分析原因如下:黄疸茵陈颗粒是新生儿黄疸的常用药物,药物成分具有退黄利胆以及清热解毒等药物作用,但是用药后见效比较慢,因此会联合应用蓝光照射进行治疗[12-13]。但是蓝光持续照射后患儿会出现相关不良反应,在光疗分解物的刺激性作用下会对肠壁产生刺激性作用引发腹泻等症状,对皮肤长时间刺激后引起皮疹,而且患儿无法完全发散照射期间的热能,因此发热风险性比较高。而应用蓝光间歇照射后,照射时间比较短,有效避免持续光疗所引起的血清游离脂肪酸,进而减少了染色体损伤,能够促使胆红素逐渐渗透进皮肤组织,充分转化胆红素,降低不良反应的发生情况[14]。

综上所述,在新生儿黄疸临床治疗期间应用蓝光间歇照射与蓝光持续照射辅助黄疸茵陈颗粒治疗能够改善患儿机体胆红素水平,进而缩短患儿症状、胆红素水平恢复时间,安全性较高,能够提高临床治疗有效率。