毛竹林中混种白花泡桐的经营效果分析

林榕华

(三元区洋溪林业工作站,福建 三明 365001)

毛竹(Phyllostachysheterocycla)是我国南方林区分布最广、面积最大的经济竹种。毛竹生长迅速,经营周期短,无性繁殖能力强,深受广大林农的喜爱,经营面积不断扩大。据相关报道,2019年福建省毛竹林面积达到100万hm2,而且大多数是单优群落[1]。三明市洋溪镇现有毛竹林3 853.33 hm2,占全镇森林面积77.1%。毛竹林健康经营对全镇的林业和经济发展都有极大影响。毛竹林大面积纯林经营容易引起严重的地力衰退,诱发病虫害蔓延[2],对阔叶林生存空间也造成威胁[3-4]。为此,改善毛竹林的林分结构,经营竹木混交林受到人们的关注。有关竹木混交已有一些报道,取得了较好的成效[5-9],但在毛竹林中混种白花泡桐尚未见过报道。白花泡桐(PauLowmiafortunei)系玄参科泡桐属落叶乔木树种,生长迅速,材质优良,是优良的建筑和家具用材。桐材具绢丝光泽,纹理通直美观,可旋切,刨面光滑,是制作胶合板的优质原料;具有良好的声学性,共鸣性强,是制作乐器的理想材料。白花泡桐还对预警和减少竹林病虫危害及肥土有积极作用[10-11]。本试验在毛竹林中混种白花泡桐,试图在改善毛竹林分结构的同时,培育白花泡桐优质大径材,减缓毛竹林地力衰退,提高林地生产力,为毛竹林单优群落改造提供优良的伴生树种和科学的理论依据。

1 试验地自然概况

试验地位于三明市三元区洋溪镇,东经117°30′~117°47′,北纬26°24′~26°25′,属武夷山脉西南段,多高丘低山;土壤多为发育于花岗岩的山地红壤;气候温暖湿润,雨量充沛,年平均气温19.4 ℃,≥10 ℃年有效积温6 550 ℃,平均降水量1 730 mm。洋溪镇气候和立地条件均适合毛竹林生长发育,是毛竹的中心产区。试验毛竹林位于洋溪镇新街村23林班6大班17、20小班,海拔520~760 m,是经多年较集约经营发展形成的毛竹单优群落。

2 试验方法

2015年9月在试验地中选择同一面坡(阳坡)、毛竹林生长发育状况基本相似的上、中、下三个区段建立三个区组。每个区组设有3小区,每小区30.0 m×30.0 m。小区间留有4 m宽的隔离带。试验采用完全随机区组试验设计,设3个处理,重复3次。MCK处理:毛竹纯林适当择伐,保留立竹数2 700株/hm2;采取常规经营管理措施,每年锄草松土1次;间伐约12.5%的老竹,在出笋季节留养笋体为相应的间伐老竹的数量,总体上维持立竹数在2 700株/hm2左右。MTO处理:在小区内按照8 m×8 m株行距定点进行块状整地,穴规格80 cm×80 cm×60 cm;回表土时每穴施入尿素和过磷酸钙各0.5 kg,与表土混匀置于穴底部。采用小团状择伐清笋,即伐除种植点1.5 m半径范围内的全部立竹,试验期间该范围内笋体一律挖除,总体调节控制立竹数在2 700株/hm2左右。2015年12月采用1年生根蘖苗种植,定植3个月后于2016年3月进行齐地截干,截干后覆土3~5 cm。待白花泡桐主干高生长至2 m后,每隔10 d进行1次抹芽,每次抹芽高度约为树高1/3至1/2。第2年春根据白花泡桐具有假二叉分枝的生物学特性进行人工接干,以提高主干高度。人工接干时,在主干顶端第2~3对侧芽中保留1个生长发育饱满充实的侧芽,其余侧芽切除。毛竹林经营措施与MCK处理相同。MTT处理:在小区内,按照10 m×10 m株行距种植白花泡桐,其他措施与MTO处理相同。

试验后每年选择同样时段挖笋,现场称重,累计计算产笋量。伐竹时间也选择统一时段,调查测定伐竹数量和胸径,测定留养新竹的数量和胸径,计算产材量和现存竹材量W=0.095 9 D2.363 8。

2020年底测定白花泡桐的胸径和树高,计算白花泡桐的立木材积V =0.000 052 76 D1.882 161H1.009 317。

3 结果与分析

3.1 白花泡桐生长状况

3.1.1 造林成活率

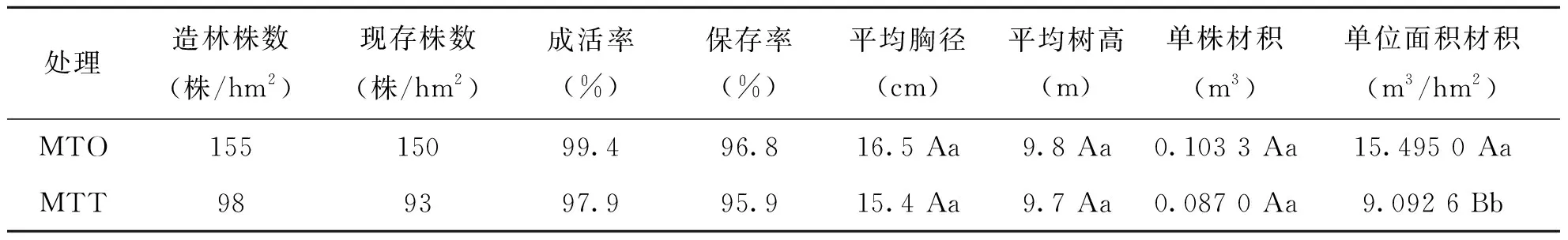

造林成活率和保存率是造林成功与否的重要指标。从毛竹林中混种的白花泡桐的生长状况可知,白花泡桐平均成活率分别为97.9%~99.4%,平均保存率分别为95.9%~96.8%,造林成活率和保存率都较高(表1)。白花泡桐种植后短期内进行截干造林保存率仍然保持在95%以上,甚至高于裸露山地85%~95%的造林保存率[12],表明白花泡桐适应性较强,同时毛竹林生境可能有利于白花泡桐造林成活。在毛竹林中采用小团状择伐清笋形成的林隙中种植白花泡桐可以成活,形成了毛竹白花泡桐复合经营模式,不仅为白花泡桐生产提供了生长空间,而且为毛竹林分的健康经营打下了基础。

表1 白花泡桐生长状况

3.1.2 生长量

毛竹林中白花泡桐生长量反映了其林木生长状况和生存竞争力。MTO 处理白花泡桐平均树高、平均胸径生长都比较快,尤其是白花泡桐早期树高生长迅速,在竹林中占据相对独立的生存空间。现有毛竹林冠层高8~12 m,白花泡桐树高9.0~10.8 m,跻身竹林冠层之中,基本摆脱了竹林冠层的胁迫,已经具备了与竹林竞争的能力(表1)。白花泡桐喜阳,并具有假二叉分枝等生物学特性,因此在毛竹林中混种需要采取一系列的技术措施。白花泡桐生长发育正常与采取下列技术措施有关:选择优良无性系;采用截干、抹芽、人工接干等技术措施;采取伐除小团状立竹,挖除范围内笋体,有限开放生长空间,形成适当的林隙;采取较大块状整地措施,适当追施肥料。采取人工干预技术措施,促进了早期主干生长,获取了较高的光照,这是白花泡桐成活和持续生长的关键因素。

MTO 处理平均树高、平均胸径生长量较高,较MTT处理分别增加1.03%和7.14%。经方差分析,两种处理平均树高、平均胸径均不存在显著差异。两种处理白花泡桐株行距虽然不同,但泡桐个体间生长相对独立,不同处理与毛竹间的竞争又基本相似,生长量间较小的差异可能与混交白花泡桐的数量有关。MTO 处理混种的白花泡桐数量比MTT处理增加57.90%,对林分和生境的影响较大,而且这种影响,更多表现为积极作用。

MTO 处理单株材积比MTT处理大,二者差异不显著,但单位面积立木材积在0.01水平上存在显著差异,显然是由于MTO 处理株数增加的缘故。

MTO处理、MTT处理与MCK处理比,不仅增加了白花泡桐木材产品,而且改善了竹林林分结构,形成了竹木混交的复合林分。白花泡桐系落叶、深根性阔叶树种,每年有大量枯枝落叶回归林地,加快了营养物质循环,同时能够从土壤深处吸收更多营养物质,有利于改善竹林的土壤肥力,减缓竹林地力衰退。另外白花泡桐的叶为红头芫菁喜食,而红头芫菁幼虫又是黄脊蝗虫的天敌,在防治或减缓竹林病虫害对竹林的危害发挥着重大作用,其意义远大于直接提供白花泡桐木材产品。

3.2 毛竹林生长状况

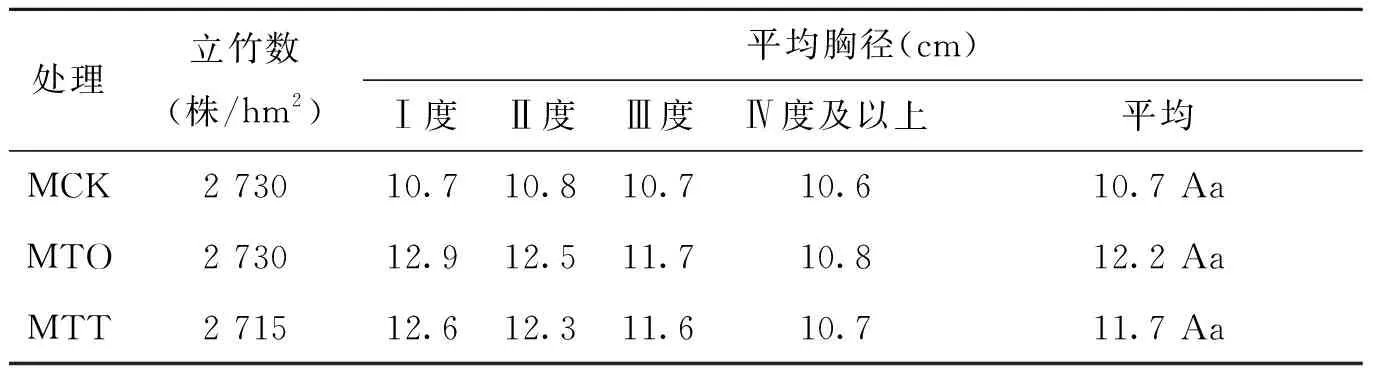

3.2.1 立竹数与平均胸径

立竹数和平均胸径是评价竹林生长状况的重要指标。从不同处理竹林生长状况测定结果可知,各处理平均立竹数在2 710~2 730株/hm2,相差不大,这是人为控制的结果(表2)。MTO 处理和MTT处理在混种白花泡桐种植点1.5 m半径范围内进行了局部控制。当立竹数相同时,在局部控制外的范围内立竹分布相对集中,密度较大,水、肥、光照相对较少,理论上应该会对竹林的产量和质量有影响,但就平均胸径生长量而言,MTO 处理与MTT处理的平均胸径未达到显著差异,反而MTO、MTT处理比MCK处理分别增加14.02%和9.35%,说明立竹数相对集中分布对平均胸径生长量的影响有限。MTO、MTT处理的平均胸径较高,与毛竹林系集体觅食植物的生物学特性有关[2],也与混种白花泡桐有关。竹林生长与叶面积指数相关,较高密度分布,叶面积指数也高,光合产物也高。不同处理间整体叶面积指数基本保持一致,对平均胸径的影响较小。混种白花泡桐增加了竹林的营养物质供应,加快了营养物质循环。

表2 不同处理立竹数与平均胸径

比较不同年龄的毛竹平均胸径可知,随着混种年限的增长,平均胸径也逐年增大。MTO处理Ⅰ度(2020年)新竹平均胸径比Ⅱ度竹(2018年和2019年平均值)、Ⅲ度(2016年和2017年平均值)、Ⅳ度(2015年)及以上分别增加3.20%、10.26%和19.44%;MTT处理I度新竹平均胸径比Ⅱ度竹、Ⅲ度、Ⅳ度及以上分别增加2.44%、8.62%和17.76%;MCK处理平均胸径各度间差异不大,Ⅰ度竹反而比Ⅱ度竹略为降低(表2)。表明随着时间延续,混种白花泡桐对毛竹平均胸径的影响产生了更大的效果,进一步佐证了混种白花泡桐有利于毛竹平均胸径生长。

MTO 处理比MTT处理毛竹平均胸径增大4.27%,但未达到显著水平。混种后虽然白花泡桐占据了一定空间,但竹林容纳量仍可以达到2 700株/hm2,且没有显著降低平均胸径生长量。

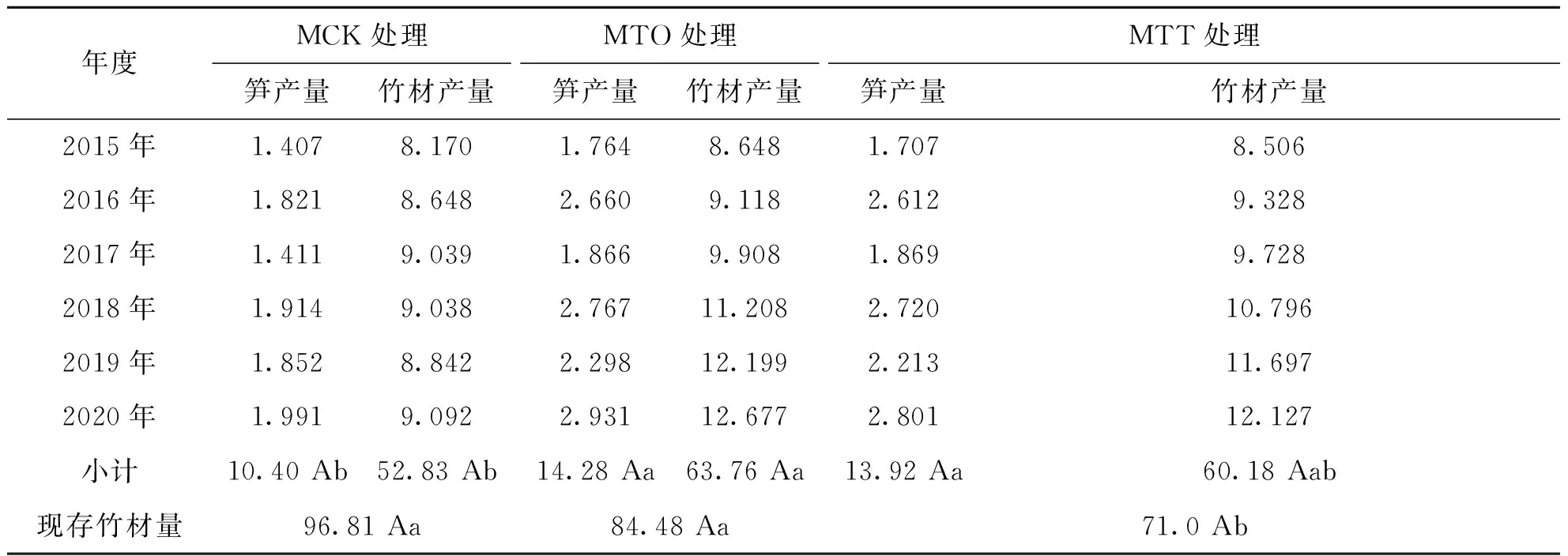

3.2.2 竹林产量

毛竹林产量包括产笋量、产材量和现存竹材量。汇总不同处理竹林产量测定结果可知:MTO 处理、MTT处理比MCK处理产笋量分别增加37.31%和33.85%,产笋量在0.05水平上存在显著差异;MTO 处理、MTT处理比MCK处理产材量分别增加20.69%和13.9%,MTO处理与MCK处理间产材量存在显著差异(p<0.05),其他处理间未达到显著差异;MTO 处理、MTT处理比MCK处理现存竹材量分别增加36.35%和18.99%, MTO处理与MCK处理存在显著差异(p<0.05),其他处理现存竹材量未达到显著水平(表3)。在立竹数量基本相同时,产材量和现存竹材量主要受平均胸径的影响。混种白花泡桐后,竹林平均胸径高于MCK处理,使得产竹材和现存竹材量高于或显著高于MCK处理,竹林产量也显著高于MCK处理。

表3 不同处理竹林产量 t/hm2

4 结论与讨论

毛竹单优群落地力衰退和病虫危害是影响竹林生产力的重要原因。构建竹木混交林是防治地力衰退和减少病虫危害的有效途径。在竹木混交经营模式中,选择在毛竹林中可以更新、生长良好,又有利于改善生态环境的阔叶树种是关键。试验结果表明:在毛竹林中混种白花泡桐,经适量开放空间,造林成活率和保存率可达到95%以上,6年生白花泡桐平均树高可达9.7~9.8 m、平均胸径可达15.4~16.5 cm,单株材积可达0.087 0~0.103 3 m3,生长状况良好,在毛竹林冠层中处于中高层,占据相对稳定的生长空间。混种白花泡桐的竹林,毛竹林的生长量和产量也较好。MTO处理、MTT处理与MCK处理相比,平均胸径分别提高了14.2%和9.35%,产笋量、产材量和现存竹材量分别增加了37.3%和33.85%、20.69%和13.9%、36.35%和18.99%。MTO处理、MTT处理与MCK处理产笋量间在0.05水平上存在显著差异,MTO处理与MCK处理产笋材量间在0.05水平上存在显著差异,MTO处理与MCK处理现存竹材量间在0.05水平上存在显著差异。

毛竹林混种白花泡桐改善了竹林结构,拓宽了白花泡桐种植空间,能够提高竹林生产力,而且会对林分生态环境产生影响。毛竹林中黄脊竹蝗(Ceracris kiangsu )是主要食叶害虫。钟武洪等[10]研究表明,遭受黄脊竹蝗危害的毛竹生长势减弱,材质变脆,出笋减少,甚至导致不发笋,立竹枯死。黄脊竹蝗天敌在卵期主要有红头芫菁(Epicauta ruficeps)等,1只红头芫菁幼虫一生可食竹蝗卵60~120粒,能有效控制竹蝗危害[13],而泡桐叶为红头芫菁成虫喜食,泡桐叶被红头芫菁食后,又长出新叶,对林木生长影响不大。混种白花泡桐对预警和减少黄脊竹蝗危害有积极作用。倪善庆等对茶园间种白花泡桐的生态效益研究得出,间种白花泡桐后,能够为茶园创造照度小、湿度大、温度低的适生生态环境,土壤中速效N、P、K分别增加51.0%、204.35%和64.92%,有利于改善土壤肥力。