基于高密度电阻率法和瞬变电磁法的岩溶塌陷综合探测应用

梁风 史文兵 李洪建 张霞

摘 要:为了查明贵州黔南某矿区5号塌陷坑是否对地面村民房屋存在威胁,采用高密度电阻率法与瞬变电磁法两种物探手段进行了综合探测。比较了两种物探方法探测地下溶洞及岩溶发育带的成果;证实了这两种物探手段可以相互补充、相互印证,能有效地探测地下溶洞发育位置和分布空间,综合运用能够提高探测精度。探测结果认为,民房下方存在一处溶洞,为后期地质灾害治理提供了依据。最后,采用真空吸蚀理论及其数学模型解释了该地面塌陷发生的机理和原因。

关键词:岩溶塌陷;物探方法;高密度电阻率法;瞬变电磁法;形成机理;真空吸蚀理论

中图分类号:P642.21

文献标志码:A

贵州省是岩溶分布较为集中的地区之一,由于特殊的地质环境条件以及工程活动的影响,经常发生岩溶塌陷地质灾害,严重影响和威胁着人们的生命和财产安全。为了给政府治理地面岩溶塌陷地质灾害提供科学依据,采用有效手段快速查明居民集中居住区下伏地下溶洞的空间分布形态、位置、规模等是必不可少的。近年来,高密度电阻率法、瞬变电磁法、地质雷达法等物探手段广泛应用于地下溶洞的探测。江玉乐等[1]采用高密度电阻率法应用于某高速公路的岩溶勘察中,通过对视电阻率二维成像图异常形态、高低阻等特征的分析,推断出地下溶洞的分布范围、大小和埋深。王建军等[2]采用高密度电阻率法对武汉市某岩溶地面塌陷进行了类似的探测,取得了较好的效果。陈清礼等[3]等采用瞬变电磁法在一个中型水库大坝上进行了地下溶洞探测,经钻孔验证,效果十分明显。其他学者[4-9]结合实际工作,在使用高密度电阻率法、地质雷达法、瞬变电磁法等物探手段探测或勘察地下溶洞方面做了一些有益探索,表明物探手段在地下溶洞探测是可行的。 每种方法都有自己的“特长”,以解决特定的问题,为了避免单一物探方法的多解性,在工程地质勘探中多采用综合物探方法。段绪胜等[10] 在溶洞探测过程中,将地质雷达法与高密度电阻率法兩种物探手段结合使用不仅是科学可行的,而且能够提高探测精度。张志豪等[11]则采用高密度电阻率法、地震映像法及声波测井和钻孔CT法等地表和地下物探手段相结合的方法来探测岩溶分布与发育情况。卢贵清等[12]、朱亚军等[13]在高密度电阻率法和瞬变电磁法综合探测岩溶方面做了非常好的探索。

本文以贵州黔南某矿区岩溶塌陷为例,采用高密度电阻率法和瞬变电磁法两种物探手段,查明研究区内塌陷坑的形体特征,包括位置、形态、尺寸、规模、影响范围等,并结合现有理论分析了岩溶塌陷形成机理,为政府部门决策提供参考。

1 地质环境条件及地球物理特征

1.1 地质环境条件

研究区内总体为构造侵蚀-溶蚀低中山地貌,地势为南东高北西低。最高点位于调查区东北部一山顶,海拔标高1 330.0 m;最低点位于区内西部河床,海拔标高1 123.0 m;最大相对高差207 m,一般高差60~100 m。

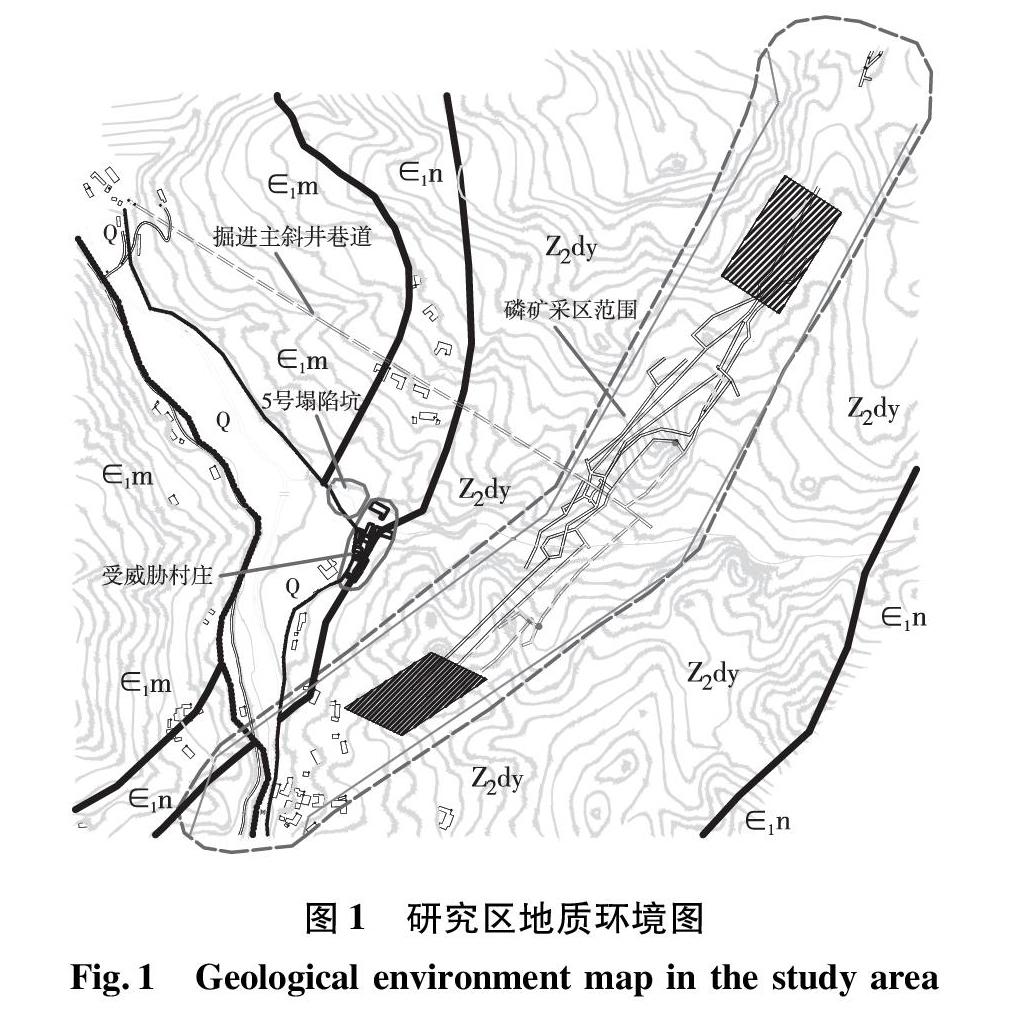

场地上部地层主要为第四系残坡积黏土、含砾黏土覆盖。下伏基岩为寒武系下统明心寺组(∈1m)页岩、粉砂质页岩夹薄至中厚层状砂岩、泥质砂岩、泥质粉砂岩,寒武系下统牛蹄塘组(∈1n)黑色炭质黏土质页岩、粉砂质黏土岩、水云母黏土岩,震旦系上统灯影组(Z2dy)白云岩和震旦系上统陡山沱组(Z2ds)磷块岩、硅质岩、白云岩及砾岩。地层分布情况如图1所示。

场区内地下水主要受季节性降水及场地地形的影响,其水量随大气降水而有较大的变化。残坡积土中的孔隙水以蒸发方式排泄或下渗补给基岩或溶洞中;基岩中的裂隙水沿裂隙径流于坡脚陡坎处呈散点状排泄,或下渗到下伏岩溶地层中;排泄方式以大气蒸发及向临区径流排泄为主。

研究区内地下开采磷矿活动强烈,其在开采过程中改变了水文地质条件,对地下岩溶通道径流有一定的影响。溶洞主要集中分布在东北部的震旦系上统灯影组白云岩地层内,以洞穴、半充填、充填、土洞等形式体现。

1.2 地面塌陷基本特征

根据调查,研究区内共发育5处地面塌陷坑,其中,4处发育于震旦系上统灯影组地层内,1处发育于寒武系下统牛蹄塘组地层内。这5处塌陷坑均为小型,其中1~4号塌陷坑,发生于4~5年前,陆续形成,附近无居民点,都位于冲沟内,危害不大;而5号塌陷坑规模最大(直径约28.5 m,深20多米),毗邻居民点,坑口边缘距离最近的民房仅5 m左右(图2),阻断进村道路。5号塌陷坑为调查前新发生的,对当地老百姓生产生活影响巨大,迫切需要探测塌陷坑下伏溶洞的位置、规模、形态等,同时也需要查明村寨下方是否有其他溶洞,以便为开展下一步工作提供参考,因此,本次物探调查以探测5号塌陷坑为重点。

1.3 地球物理特征

由于白云岩内部发育有溶槽、溶隙、溶洞或溶蚀带(通道)等岩溶地质体,其会影响正常地层的结构及其完整性,从而改变原有地层的地球物理特征,形成新的物性特点(波阻抗、电阻率、磁化率等)。这与周围地层形成物性差异,为采用相应的物探技术探测奠定了基础[4]。依据物性差异,可以采用高密度电阻率法、瞬变电磁法、地质雷达法等手段探测溶洞。根据研究区内地层岩性,结合经验值,本文物探技术采用表1所示的岩土物性参数。

2 物探方法工作原理

2.1 高密度电阻率法

高密度电阻率法是20世纪80年代发展起来的一种新型电阻率方法,属直流电阻率法,集电剖面法和电测深法为一体,采用高密度布点进行二维地电断面测量。其以地下介质导电性差异为物理基础,通过向大地供直流电,采用点阵式电极来探测地下介质和构造的电性[14]。高密度电阻率法具有点距小,数据密度大、工作效率高的特点,能较直观、准确地反映地下电性异常体的形态。

高密度电阻率法野外数据采集是确定采集参数后,通过主机控制多路电极转换器经由电极系形成供电、测量的数据自动采集系统。数据采集完成后,通过通讯程序将原始数据传入计算机进行数据转换、二维反演后输出二维地电断面图,即完成整个采集与处理全过程。

本次高密度电阻率法勘探使用仪器为吉林大学研发的骄鹏E60DN型分布式高密度电阻率法工作站。该设备是一种新型的电法仪,是目前工程上使用最先进的电法仪之一。仪器采用程控方式进行数据的采集和电极控制,采集的数据以图像的形式实时显示在屏幕上,以便随时可以监控资料的质量。

2.2 瞬变电磁法

瞬变电磁法是一种脉冲感应电法勘探,属于时间域电磁法。它通过在地表敷设不接地线框或接地电极(Tx),向勘探目标发送一次磁场,测量一次场的激励电源关断后一段时间内的二次磁场变化;通过二次磁场衰减变化的信号特征来解释和反演地下介质结构的性状。当地下存在良导体时,良导体在一次场的激励下产生感应涡流,涡流磁场在脉冲磁场断掉后不立即消失,而是大致按照指数规律衰减;反之,若地下存在隐伏高阻介质,由于没有相当的感应涡流,其一次感应场的变化幅度小,二次磁场很快衰减。

由于是在没有一次场背景的情形下观测纯二次场异常,因而异常更直接,探测效果更明显,原始数据的保真度更高。本次工作使用福州华虹物探公司生产的YCS512大功率探水仪。

3 资料分析及成果解译

3.1 高密度电阻率法

根据现场地形、塌陷坑分布和居民点分布等情况,同时受到地形起伏和房屋、水田的限制,现场布置了两条测线。测线1总体沿横穿居民区的东西向冲沟布置;测线2与第一条测线近十字交叉,交叉点布置于5号塌陷坑旁。采用温纳法装置进行探测,考虑到勘探深度的要求,测线电极距都为10 m。测线1共布置48个电极,测线长470 m;测线2共布置40个电极,测线长390 m。测线布置示意如图3所示。图3中,实线为高密度电阻率法布置的测线(测线1和测线2),虚线为瞬变电磁法布置的测线(测线3、4、5)。

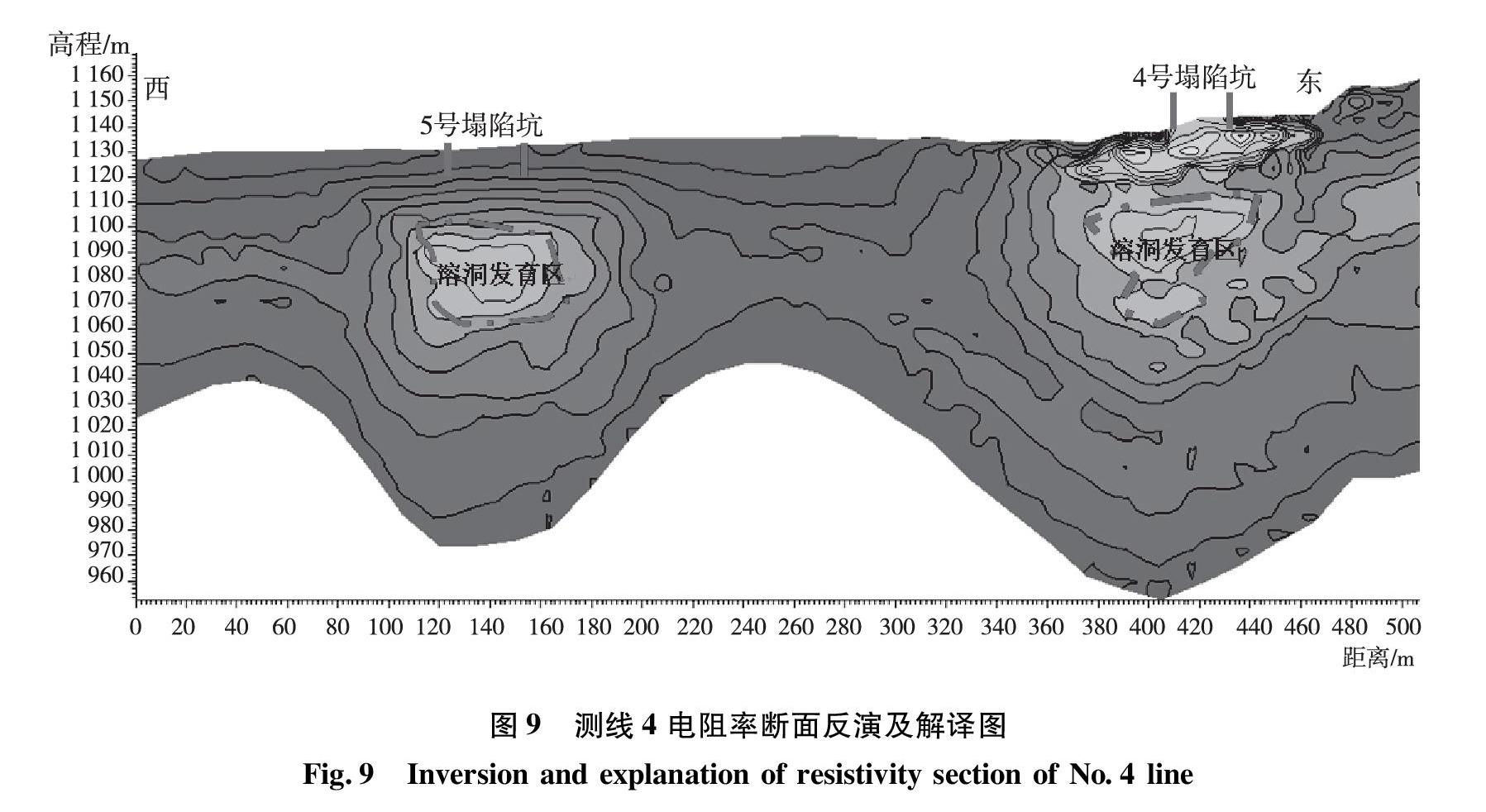

采集的数据采用RES2DINV ver.3.5软件进行计算反演分析。高密度电阻率法反演及成果解译如图4—图7所示。

由图4—图7可知:(1)在测线1的150~270 m段,即在5號地面塌陷坑下有一规模较大的溶洞。溶洞目前为干溶洞,发育于震旦系上统灯影组白云岩(可溶岩)与寒武系下统牛蹄塘组炭质页岩(非可溶岩)地层交界处。溶洞顶板埋深26~38 m,底板埋深45~60 m,平均高约30 m,长约120 m。该溶洞在测线2上也有反应。(2)居民点部分民房坐落于溶洞上方。(3)在测线2中部位置,地下埋深约30 m处有一低阻区,推测为岩溶发育区。

3.2 瞬变电磁法

瞬变电磁法选择采用5 m×5 m发射线框,2.5 Hz发射频率,叠加次数不低于64次,供电电流6~10 A。

根据高密度电阻率法布线以及居民点分布等情况,共布置了3条测线:测线3和测线4的布线方式基本与高密度电阻率法测试的测线2和测线1基本一致;测线5布置在居民点南侧。具体的布线情况如图3所示。

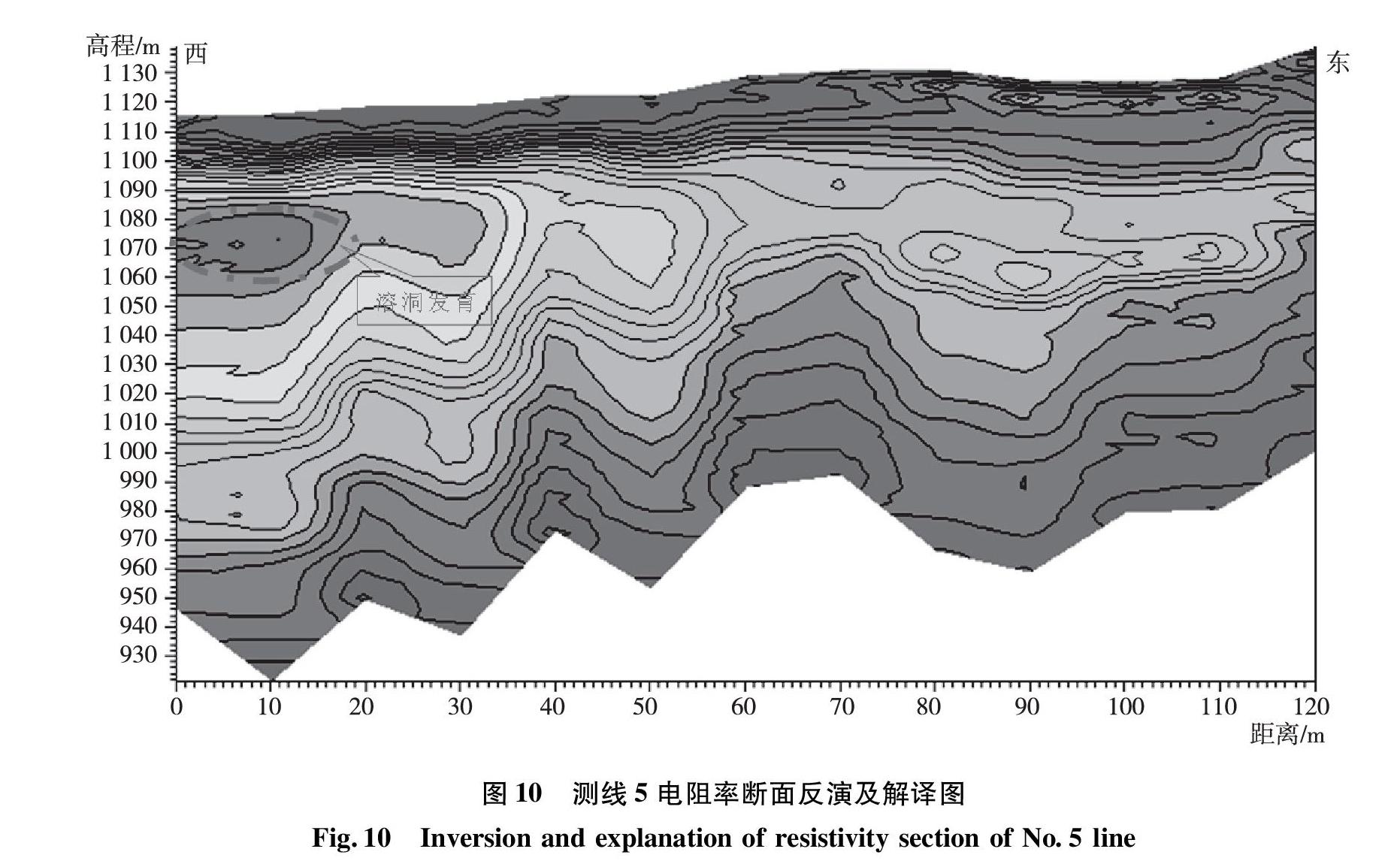

瞬变电磁法测试采用点测法,即沿测线方向根据地形和地质情况每隔5~10 m定一个数据点,然后再把所有数据点组合成一条完整的测线。测线3布置长度420 m,测线4布置长度640 m,测线5布置长度120 m;这3条测线完全覆盖了居民区和5号塌陷坑区域。采集数据采用设备厂家研发的瞬变电磁分析软件YCS512进行计算反演分析。瞬变电磁法反演及成果解译如图8—图10所示。瞬变电磁法反演结果也采用电阻率表示,但是为相对视电阻率,不是真电阻率。图8—图10中,蓝色—绿色—黄色—橙色—红色表示相对电阻率逐步增高。

由图8可以看出:测线3在探测区域内出现两处高阻异常区域,其中一处异常区域为5号塌陷坑附近,推测此异常为溶洞发育,该溶洞发育相对较大;另一处异常区域范围相对较小,推测为小溶洞发育。由图9可以看出:测线4在探测区域内出现两处明显的高阻异常区域,一处为5号塌陷坑位置,一处为4号塌陷坑位置。该测试结果浅部区域与高密度电阻率法测试成果基本一致。由图10可以看出:测线西侧发育溶洞,但是距离居民区较远。

3.3 两种物探方法综合探测结果分析

高密度电阻率法的测线1和瞬变电磁法的测线4布置位置大致一致。两种方法均探测到了5号塌陷坑下方有溶洞的现象,探测到的溶洞位置和规模是相似的。由于瞬变电磁法测线不受电缆线长度的限制,所以弥补了高密度电阻率法受地形和长度的限制。一般而言,高密度电阻率法在浅部地下的探测精度高于瞬变电磁法,因此,对溶洞的规模、位置等探测结果以高密度电阻率法为准。瞬变电磁法的测线4探测到村寨东侧沟谷有一处发育地下溶洞,埋深30~40 m,且规模较大。在现场调查过程中也发现了该区域地表有塌陷坑发育(即4号塌陷坑),证明了瞬变电磁法的可靠性。

高密度电阻率法的测线2和瞬变电磁法的测线3布置基本一致。两种方法都探测到了5号塌陷坑下方有溶洞的现象,但是位置不尽相同。高密度电阻率法由于两端受测深的限制,只探测到溶洞的上部空间,瞬变电磁法探测到溶洞全部范围,并显示溶洞往北部方向有延伸趋势。根据现场地形和地下溶洞发育特征推断瞬变电磁法的测线3测到的这部分延伸的溶洞可能是个分支溶洞。

两种物探方法综合来看,可以明确5号塌陷坑下方具有规模较大的溶洞发育,在其他地方有零星地下溶洞出现,溶洞出现的埋深大概在地下20~50 m,主要存在于上覆炭质页岩与下伏白云岩的交界面附近(图11)。5号塌陷坑下伏的溶洞对居民点存在很大威胁,是地质灾害防治工作的重点。

4 岩溶塌陷的形成机理分析

目前,比较公认的岩溶塌陷的形成机理主要有“潜蚀论”和“真空吸蚀论”,除此之外,尚有“重力论”“液化论”“渗压效应论”等诸多提法[15]。这些理论虽然未自成体系,但在解决岩溶塌陷机理方面有着重要作用。本次5号塌陷坑覆盖地层为页岩和黏土岩,溶洞发育在下伏的白云岩地层中。在地面塌陷未发生之前,5号塌陷坑存在一眼供当地居民使用的天然泉点(大龙井)。在附近磷矿开采后,该泉点随即干枯。在2011年曾发生一起由于矿井排水不及时,导致地下水从泉眼冒出的现象。在5号塌陷坑未大规模发生塌陷之前,其所在位置就随着矿山磷矿开采逐年发生过小规模塌陷,但都没有本次塌陷规模大。结合5号塌陷坑的情况,可以认为这次塌陷是由于岩溶水排放(地下水开采或矿山排水)引起,没有地震和震动扰动,形成机理符合真空吸蚀理论。

真空吸蚀理论[16]认为:由于地下岩溶水处于相对密闭的承压环境,地下水突然大幅度下降到覆盖层底板以下,所以地下水由承压状态转为无压状态,在地下水位与覆盖层底板之间形成低气压状态的相对真空腔。“真空腔”的形成,产生两种作用,即对覆盖层底板软弱岩体产生吸蚀掏空和引起腔外大气压对覆盖层表面产生“冲压”作用。在两种“内吸外压”作用下,便形成突发性塌陷。5号塌陷坑附近,矿山开采排放水使得地下岩溶水位处于不断变化。当排水强度大时,就会造成地下水位下降幅度大而形成真空吸蚀作用;而当瞬间或间断的停采时,就会造成岩溶水位的急剧恢复而形成“推鼓”或“膨胀效应”。这两种作用都会使溶洞上覆覆盖层发生松动,并最终形成塌陷。

根据真空吸蚀理论数学模型[17]

f(Δh)=2c cos (1-sin )(1-K0)-γZ-γw(Δh-h0)-

γwU2w2g-ΔP1-Z2/R21+Z2/R23/2。(1)

式中:c、分別为覆盖层岩体的内聚力和内摩擦角,牛蹄塘组黑色页岩取150 kPa和30°;K0为侧向压力系数,取0.45;γ为覆盖层容重,取27.2 kN/m3;Z为溶洞顶板埋深,取最大值38 m;γw为水的容重,取10 kN/m3;h0为初始水位,取覆盖层底板,为30 m;Δh为水位变幅,m;Uw为水的流速,m/s;g为重力加速度,m/s2;ΔP为洞内外压力差,kPa;R为洞室半径,按洞室剖面面积的等效圆面积计算,为34 m。若f(Δh)=0时,溶洞顶板处于极限平衡状态;当f(Δh)>0时,溶洞顶板稳定,不发生塌陷;当f(Δh)<0时,溶洞顶板将产生塌陷。

地下水垂向流速Uw一般很小,因而γwU2w2g可以忽略不计。由于压力差ΔP难以测定,假设为1个标准大气压101.3 kPa,则式(1)为

f(Δh)=2c cos (1-sin )(1-K0)-γZ-γw(Δh-h0)-0.29ΔP,(2)

将各值代入得。

f(Δh)=91.69-10×(Δh-30)。 (3)

如果f(Δh)<0则发生塌陷,因此计算得:当Δh >39.2 m时,5号塌陷坑发生塌陷。5号塌陷坑底板标高约1 100 m,其东侧磷矿采空区埋深标高在海拔900 m以下,高差约200 m。前文所述磷矿开采和疏排水曾引起5号塌陷坑位置上原有泉点水位、水量发生变化,因此采空区与5号塌陷坑处的溶洞存在水力联系。当暴雨来临后,5号塌陷坑下溶洞内充满水,采空区也出现较多积水,矿区采取紧急排水措施,导致5号塌陷坑处溶洞内水位迅速下降,下降水位超过39.2 m时发生了溶洞顶板塌陷。

5 结论

本文结合实际工程问题需要,采用高密度电阻率法和瞬变电磁法两种物探方法综合探测地下溶洞,查明了场地地下横向和垂向隐伏溶洞、破碎带、溶蚀裂隙带的发育规模及分布规律,具有良好的探测效果,为下一步开展工作提供了较可靠的地质资料和科学依据。研究得到以下结论:

(1)介质的物性差异是高密度电阻率法和瞬变电磁法适用与否的重要基础。

(2)对于矿区岩溶塌陷场地,由于对地下溶洞及采空区两方面的探测要求,为了达到最佳的探测效果,应采用多种物探方法相结合,以达到理想的探测深度和探测精度。事实说明,高密度电阻率法兼具剖面法和测深的功能,且点距小,数据采集密度大,能直观反映断面电性异常体的形态、规模、位置等,可用于浅部探测。而瞬变电磁法则具有体积小、分辨能力强、工作效率高、测深大等特点,尤其对探测电阻异常目标物敏感,可用于深部探测,同时也能对溶洞浅部探测效果进行验证。

(3)由于各种物探方法都存在一定的条件性和局限性,单一的物探方法一般难以查明或解决有关地质和工程问题,而综合物探可以提高物探成果的地质解释精度和质量。

(4)5号塌陷坑发生的机理可用真空吸蚀理论来解释,上覆页岩和黏土岩在地下水位剧烈变动下受到吸蚀掏空、冲压以及膨胀效应等共同作用而发生塌陷,利用数学模型计算可知该塌陷坑具备地下水位变化条件。

致谢:贵州有色金属和核工业地质勘查局物化探总队陈宗权队长和王洪副队长在野外及物探成果解译方面给予了宝贵的协助和指导,贵州省福泉市国土资源局袁炜局长提供了翔实的资料,在此一并致以衷心的感谢!

参考文献:

[1] 江玉乐, 康万福, 张楠, 等. 高密度电法在岩溶勘察中的应用[J]. 成都理工大学学报(自然科学版),2007, 34(4): 452-455.

[2] 王建军, 强建科, 李成香, 等. 高密度电法在地面塌陷勘察中的应用[J]. 资源环境工程, 2008, 22(特刊): 99-101.

[3] 陈清礼, 严良俊, 胡文宝, 等. 瞬变电磁法探测水库坝基溶洞的效果[J]. 长江大学学报(自然科学版), 2005, 2(7): 201-203.

[4] 陈灿华, 陈绍求. 电测深法在岩溶探测中的应用[J]. 中南工业大学, 2000, 31(1): 9-12.

[5] 董浩斌, 王传雷. 高密度电法的发展和应用[J]. 地学前缘, 2003, 10(10): 171-176.

[6] 祝卫东, 勇峰. 高密度电阻率法在采空区及岩溶探测中的应用研究[J]. 工程勘察, 2006(4): 69-72.

[7] 赵远由, 林贵生. 探地雷达在隐伏岩溶勘察中的应用[J]. 矿产与地质, 2006, 20(3): 279-282.

[8] 朱清耀. 高密度电法在岩溶地区工程勘察中的应用[J]. 福建工程学院学报, 2005, 3(3): 238-242.

[9] 薛國强, 宋建平, 马宇, 等. 用瞬变电磁法探测灰岩溶洞[J]. 长安大学学报(地球科学版), 2003, 25(2): 50-52.

[10]段绪胜, 王晖, 王少杰, 等. 两种物探技术溶洞探测机理研究及应用实例分析[J]. 山东农业大学学报(自然科学版), 2008, 39(4):617-620.

[11]张志豪, 李荣先, 梁延广, 等. 地下溶洞调查物探技术探讨[J]. 工程地质学报, 2012, 20(5): 877-886.

[12]卢贵清, 夏金儒, 谌进波, 等. 高密度电阻率法和瞬变电磁法在场地溶洞勘查中的综合应用[J]. 地质找矿论丛, 2006, 10(21): 168-170.

[13]朱亚军, 王艳新. 高密度电法和瞬变电磁法在地下岩溶探测中的综合应用[J]. 工程地球物理学报, 2012, 9(6): 738-742.

[14]刘天佑. 地球物理勘探概论[M]. 北京:地质出版社, 2007.

[15]李前银. 再论岩溶塌陷的形成机制[J]. 中国地质灾害与防治学报, 2009, 20(3): 52-55.

[16]徐卫国, 赵桂荣. 试论岩溶塌陷的真空吸蚀作用[J]. 地质评论, 1981, 27(2): 174-180.

[17]刘长礼, 贺可强. 岩溶地面塌陷的机理分析及预测模型[J]. 河北地质学院学报, 1993, 16(3): 264-269.

(责任编辑:周晓南)

Integrated Detection Applications for Karst Collapse Based on

High-density Resistivity and Transient Electromagnetic Methods

LIANG Feng*1, SHI Wenbing1,2, LI Hongjian3, ZHANG Xia4

(1.College of Resource and Environmental Engineering, Guizhou University, Guiyang 550025, China; 2.Key Laboratory of Karst Georesources and Environment, Ministry of Education, Guizhou University, Guiyang 550025, China;3.Geophysical and Geochemical Exploration General Team of Guizhou Geological Survey Bureau of Non-ferrous Metals and Nuclear Industry, Duyun 558000, China; 4.Upper and Middle Yellow River Bureau, YRCC, Xian 710021, China)

Abstract:

In order to find out whether the collapse pit of No.5 in a mining area in Qiannan, Guizhou poses a threat to the houses of villagers, two geophysical exploration methods: the high-density resistivity method and the transient electromagnetic method, were used for comprehensive detection. Comparing the results of detecting underground caves and karst development zones by the two methods, it was verified that the two methods can complement and confirm each other, and can effectively detect the location and distribution space of underground cave, and that the application of integrated methods can improve the detection accuracy. The detection results suggest the existence of a cave beneath the residential house, which provides a basis for later geological disaster management. Finally, the mechanism and causes of the ground collapse were explained using vacuum absorption erosion theory and its mathematical model.

Key words:

karst collapse; geophysical exploration method; high-density resistivity method; transient electromagnetic method; forming mechanism; vacuum absorption erosion theory