我国高职未来新教师培养的驻校模式研究

袁俊娥

摘 要:从2019年起,高职院校开始从具有3年以上企业工作经历的人员中公开招聘教师,基本不再招收应届毕业生。如何提高来自企业的新教师的教育教学理论与实践水平是高职师资培养面临的重大挑战,而我国高职师资职前、职后培养方式均不是未来新教师培养的最佳方案。本文借鉴美国城市教师驻校培养模式,提出构建多方参与、驻校培养,以及职前、职后一体化的我国高职未来新教师培养模式,供广大教育工作者参考。

关键词:高职师资培养 未来新教师

国务院2019年1月出台了《国家职业教育改革实施方案》(以下简称《实施方案》),提出从2019年起,职业院校、应用型本科高校相关专业教师原则上从具有3年以上企业工作经历并具有高职以上学历的人员中公开招聘;2020年起,基本不再从应届毕业生中招聘。这意味着未来职业教育新教师主要来自行业企业。这些行业企业人员实践经验丰富,符合职业教育教师实践性标准。然而,职业教育教师首先需具备基本教学理论,其次才是符合职业教育需要。如何提高来自企业的新教师的教育教学理论与实践水平是高职师资培养面临的重大挑战。本文以高职未来新教师培养为例,探索美国城市驻校教师模式对我国高职师资培养的启示。

一、我国高职师资培养模式及存在的问题

2019年《实施方案》发布之前,我国高职师资的主要来源分三类:高校应届毕业生、本科或中职教师、行业企业人员。笔者对北京市10所高职院校127名高职教师的调查也显示,55%的教师是应届毕业后直接从教,36.7%的教师从本科或中专转岗到高职,8.3%的教师从企业转入高职。目前,这三类教师的职前和职后培养情况如下。

(一)我国高职师资职前培养现状与存在的问题

我国高职师资的职前培养主要分为研究生学历教育和新教师岗前培训两部分。其中,学历教育又分为综合性大学学历教育和2015年开始的教育硕士(职业技术教育)培养。综合性大学的培养内容偏学科系统性,培养目标为研究型人才。通过这种方式培养出来的高职教师能够掌握一定的学科专业理论,但缺乏教学经验和职业教育教师所需的企业实践经历。而教育硕士的培养模式招生总规模偏小,且以招收全日制应届本科生为主。如40所试点培养院校在2017 年共招收研究生 874 名,其中全日制 729名,非全日制 145名,校均招生规模仅30.32人。以往的高职新教师会按照高校新教师要求,统一参加高校教师岗前培训,但岗前培训仅有60学时,内容种类多且偏重理论,教师鲜有机会参加真实的教学实践,教师不可能在几周内学会他们所需要学习的所有内容。所以,现有学历教育和岗前培训都不能培养出教育教学理论和实践能力兼具的高职未来新教师。

(二)我国高职师资职后培养现状与存在的问题

我国高职教师的职后培养主要分学历提升和其他培养项目。学历提升的途径为到综合性大学攻读硕士或博士学位。该模式在现实中存在一定困难:第一,如前所述,接收在职教师进行学历提升的高校少;第二,高职教师本身教学任务重,没有足够的精力进行学历提升;第三,高职院校因现实工作需要也不可能同时派遣多名教师进行脱产学习。其他培养项目包括职业教育教师国培项目、企业实践和国外访学等。如根据《教育部、财政部关于实施职业院校教师素质提高计划(2017—2020年)的意见》,素质提升计划包括职业院校教师示范培训、中高职教师素质协同提升、校企人员双向交流合作三大项内容。其中前两项内容主要针对某些特定群体如专业带头人、优秀青年教师、教学名师等,不能涵盖所有新教师;第三项内容主要针对缺乏企业实践经历的教师,与未来新教师的培训需求不一致。2019年8月,教育部等四部门发布的《深化新时代职业教育“双师型”教师队伍建设改革实施方案》中涉及的高职教师职后培养的内容与素质提高计划相似,也主要针对高层次教师或缺乏企业实践经历的教师。显然,这些项目对培养主要缺乏教育教学理论和实践水平的高职新教师来说操作性不强。

由以上分析可见,我国现有高职师资职前和职后培养模式均不能作为专门针对来自企业的高职新教师进行培养的最佳方案。

二、美国城市驻校教师培养模式的特点与成效

(一)美国城市教师驻校培养模式简介

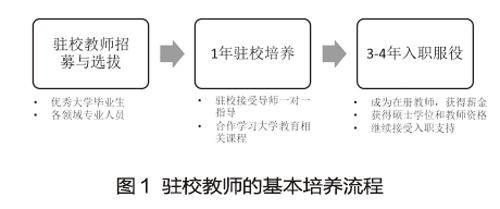

城市教师驻校培养模式是继传统的大学学位教师教育模式和替代性教师教育模式后,美国教师教育的“第三条道路(third way)”。它的产生起因于美国部分学区对前两种教师教育项目培养的教师质量的不满。以波士顿学区为例,2003年学区时任督导汤姆·佩赞特(Tom Payzant)面临教师短缺和胜任力低的问题,意识到波士顿公立学校不能只依靠大学及其教师培养项目,而是需要有自己的教师招募和培养方式。由此,该学区创建的新教师“驻扎”在学区内选定的中小学接受指导教师(Mentor)一对一指导的教师教育模式被称为驻校模式。目前,已有多个学区先后设置了驻校模式。尽管各学区在具体培养过程中存在部分差异,但都以驻校联盟的“驻校模式质量标准”为准。驻校教师的基本培养流程如图1所示。

(二)美国城市驻校教师培养模式的主要特点

美国城市驻校教师培养模式的实施需要遵循一定的指导原则,也是该项目的显著特点。

1.紧密联系教育理论与课堂教学实践

在为期一年的驻校培养期间,驻校教师每周有一天在合作大学学习教育教学理论课程,其余四天进行驻校实践学习,且实践内容与理论学习内容一致。例如,芝加哥的一名驻校教师在大学课程中学习了教案制定理论,那么他要在實践中和指导教师一起制定一份适合本班的教案,且在教案实施后和指导教师一起回顾课程并提出改进措施。这种模式能够有效提高驻校教师的教育理论与实践水平,与我国未来高职新教师的培养需求高度一致。

2.采取指导教师与驻校教师的师徒制学习方式

驻校教师正式接管课堂成为在册教师前,要以学徒的形式跟随有经验的老教师进行一整年的实践学习。在波士顿,驻校教师每周要在指导教师的课堂上学习4天,指导教师每周至少还要花2个小时时间和驻校教师一对一地钻研教学工作。这与驻校教师的现代学徒制有共通之处,因此也适用于我国职业教育教师的培养。

3.组建教师专业学习共同体

该模式将驻校教师置于由新、老教师组成的专业学习共同体中进行学习。共同体成员定期见面,将大学理论课程与驻校实践联系起来。在共同体中,新教师可以和同事们一起观看录课视频,反思教学。这种共同体通常延长至驻校培养结束后。将这种模式应用于高职未来新教师的培养,可以在高职院校形成教师专业学习共同体。

4.重视多方参与和职前、职后培养一体化

驻校项目由城市学区,合作高校和非营利性、非政府组织三方共同合作实施:学区中小学提供驻校场所和指导教师;合作高校提供硕士学位课程;非营利性组织提供项目运行资金。这与我国目前职业教育教师参与企业实践、参加政府出资培训项目和校本培训三方培养有相似之处。此外,驻校模式还重视新教师的职后培养。在芝加哥,驻校教师结束一年的驻校培养后仍可获得两年的个性化指导和入职支持。借鉴这种模式,可以提高我国未来高职教师的培养效率,避免新教师入职后的重复性培训。

(三)美国城市驻校教师培养模式的成效

该模式经过多年的实施运行,已取得了显著成效。包括提升了驻校教师的教学水平和能力,促进了指导教师的职业发展,提高了驻校教师的留任率、提升了学生的成绩等。驻校教师在经验丰富的老教师的指导下,经过为期一年的驻校实践,教学能力和水平显著提升。如根据对波士顿驻校模式的一项调查显示:中小学校长们认为88%的驻校模式培养出来的新教师教学水平提高了不少。教学能力提升、教学准备充分,增加了新教师的自信,加之高职院校对新教师持续的入职支持,使新教师留任率显著提高。同时,在指导驻校教师的过程中,老教师为了把自己的经验有效地传授给新教师,也学习了指导技巧,和驻校教师一起分析课堂教学、反思自己的教学实践,从而促进了自身的专业发展。培养教师的最终目的是服务教学,有研究显示,教师驻校培养模式还会显著提高学生的阅读成绩。

三、基于城市教师驻校培养模式的高职师资培养新模式

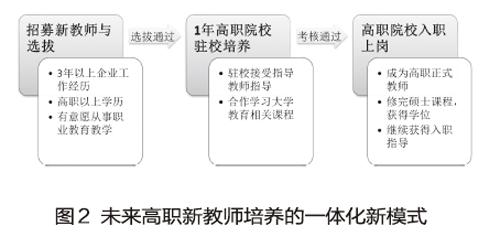

虽然国内也有陈兴华、陈永光、周钧等学者研究过美国城市教师驻校培养模式对我国教师培养的借鉴意义,但研究主要探讨其对我国基础教育教师培养的启示,尚未涉及对职业教育教师尤其是高职师资培养的讨论。因此,基于本文第二部分对美国城市教师驻校培养模式特点的分析,加之培养对象的相似性(驻校教师项目和我国未来高职新教师均包括来自各领域的专业人员,缺乏教育教学理论与实践)、培养目标的相似性(均为培养高质量的教师)、培养主体的相似性(驻校项目和未来高职教师均由三方合作)以及培养方式的相似性(师徒制),美国城市教师驻校培养模式不失为我国高职未来新教师培养的重要参考方案。据此,本文提出未来高职新教师培养的多方参与、驻校培养、职前职后一体化新模式,如图2所示。

我国高职未来新教师培养模式的具体实施过程如下。

首先,由高职院校、区域政府(指省级或市级教育行政部门)和区域内有意愿参与培养项目且有资格提供教育硕士学位的合作高校三方制定标准,对有三年以上工作经验、高职以上学历且愿意从事职业教育工作的企业人员进行选拔。同时,高职院校在校内根据自愿报名和系部负责人推荐的原则,挑选教学优秀的教师,尤其是双师型教师作为指导教师,并给予适当培训。指导教师需根据新教师培养目标制定相应的指导方案。

其次,选拔通过的企业人员作为新教师进入高职院校进行为期一年的驻校培养。在这期间,新教师每周前两天在合作高校进行教育相关理论的课程学习和研讨,第三、四天到高职院校跟随指导教师进行一对一或一对二的实践学习。指导教师可适当减免教学工作任务或获得薪金补贴。

最后,一年的驻校培养结束后,新教师参加由高职院校、区域政府和合作高校三方共同进行的考核,合格后成为正式教师在高职院校入职上岗。在专门针对职业教育教师岗前培训的国家政策出台之前,这些新教师入职后需先参加国家规定的高校教师岗前培训并获得教师资格证,还要继续完成合作高校的硕士学位专业学习,获得学历,且要继续获得指导教师一到两年的入职指导。

四、小结

借鉴美国教师培养的驻校模式对我国高职未来新教师进行培训,对新教师个人而言,既能提高教育教学理论和实践水平,又能获得学历提升;对高等职业院校来说,该培养模式能帮助其获得高质量的新教师,同时在校内形成由新教师和指导教师组成的教师发展共同体,促进教师间的整体发展和提高;对区域政府而言,该模式不仅有助于提高区域内高职院校教师队伍的质量,而且将间接提高企业人员的质量。

参考文献:

[1]徐涵.教育硕士(职业教育领域)人才培养的主要问题及对策[J].现代教育管理,2019(5).

[2]陳兴华.G-U-S“三位一体”协同视阈下教育硕士培养形态创新——基于美国城市教师驻校培养模式的构想[J].淮北师范大学学报(哲学社会科学版),2019(6).

[3]陈永光.美国教师教育培养新模式的探究:基于“驻校合作”的视角[J]. 中国成人教育,2016(19).

[4]周钧.美国教师教育的第三条道路:教师培养的驻校模式[J].全球教育展望,2010(9).

(作者单位:北京联合大学)