四川白河国家级自然保护区毛冠鹿(Elaphodus cephalophus)活动节律及季节变化

刘明星, 朱必清, 王语洁, 泽仁卓玛, 房超, 金贵祥, 冷志成, 官天培, 孙治宇

1.绵阳师范学院生态安全与保护四川省重点实验室,四川 绵阳 621000;

2.四川白河自然保护区管理处,四川 九寨沟 623400;

3.成都市雷雀生态环保科技有限公司,四川 成都 610064;

4.四川省林业科学研究院,四川 成都 610081

动物行为是动物个体或社群适应内外环境所作的反应,是对周围的生物和非生物环境动态的一种适应[1]。在行为生态学研究中,日活动节律指动物在一天中不同时间段的活动强度及其周期性变化规律,主要由动物生物钟控制[2],同时还受到其他因素的调节,如环境温度及其季节的变化[3,4]、食物可获得性[5]、内源节律[6]、种间关系[7]等,因此动物会改变其活动模式,以平衡收益与成本[8]。

在温带地区,光照周期和昼夜长短会随着季节变化而变化,从而影响食草动物的生理和行为[9]。比如,高温会导致白面牛羚 (Damaliscus dorcas phillipsi)白天活动减少,夜间活动相应增加[10];低温会迫使羱羊 (Capra ibex) 冬季新陈代谢下降,以较少热量消耗以便顺利越冬[11]。所以,动物的活动节律会随季节进行相应的调整[5],活动节律是动物本身适应进化和应对环境因素变化而形成的生存策略[12]。

毛冠鹿 (Elaphodus cephalophus) 在我国主要分布于南方山地丘陵地带,食性杂,对环境变化较为敏感[13]。毛冠鹿生性胆小,倾向于选择较为隐蔽的生境[14],因此选择具干扰小、持续时间长、全天候检测、数据和观察更加客观和稳定、受天气影响小等优点的红外相机技术,在研究动物活动节律方面得到了广泛应用[12,15-20]。

山地环境具有湿度高、温度高、地形复杂等特点[21],加上植被的垂直地带性和季节变化,意味着资源与环境的季节间波动。因此,我们认为毛冠鹿在不同季节会为了适应环境变化而有不同的行为策略,日活动模式也呈现出明显的季节变化。然而,至今尚未见关于毛冠鹿行为节律和季节变化方面的专题报道。基于此,本研究选择四川白河国家级自然保护区 (以下简称“白河”) 毛冠鹿种群作为研究对象,利用红外相机技术获取调查区域内毛冠鹿的影像数据,分析其活动节律分布、影响因素和季节变化,以期为毛冠鹿种群的管理和保护提供基础数据支持。

1 研究区域与方法

1.1 研究区域

白河位于四川省阿坝藏族羌族自治州九寨沟县境内 (104°0'—104°12' E,33°10'—33°22' N),属岷山山系北段,是青藏高原向四川盆地的过渡地带,最高海拔4 453 m,最低海拔1 240 m,总面积162 km2,其中林地157.57 km2,占总面积的89%[22]。保护区属暖温带半湿润气候,多年平均气温11.5 ℃,7 月平均气温20 ℃,1 月平均气温-0.5 ℃,多年平均降水量约610 mm[23]。区内植被类型具有明显的垂直分异,随海拔变化依次为落叶阔叶林、针阔混交林、亚高山针叶林和高山草甸[22]。四川羚牛(Budorcas tibetanus)、林麝(Moschus berezovskii)、马麝(Moschus sifanicus)、中华斑羚(Naemorhedus griseus)、中华鬣羚(Capricornis milneedwardsii)、毛冠鹿等有蹄类在白河均有分布[24],但尚未发现雪豹(Panthera uncia)等大中型食肉动物的分布。

1.2 研究方法

1.2.1 红外相机布设

在保护区及周边地区共布设红外相机调查位点160 个(保护区内122 个,保护区周边地区38 个),所有红外相机监测均按照沿样线海拔每上升100 m安放1 台红外相机的原则布设,覆盖海拔范围为1 700~3 700 m,红外相机的具体设置标准见[25]。

1.2.2 数据分析

基于独立探测照片计算毛冠鹿的活动强度,独立有效照片 (independent photo,ⅠP) 的定义为30 min内连续多次拍到的同一物种的所有图像记为1 张ⅠP。季节按照春 (3—5 月)、夏 (6—8 月)、秋 (9—11 月)、冬 (12—翌年2 月) 设置,并将6:00—20:00时定为昼间,18:00—6:00 时定为夜间。本研究以1 小时为间隔划分时间段,即00:00—01:00 时记为1,01:00—02:00 时记为2,以此类推,共计24 个时间段,并以此作为统计ⅠP 数的依据,用于计算各个时间段的相对活动强度指数 (relative activity index)[26],相对活动强度指数=本时间段的有效探测数/总的有效探测数。

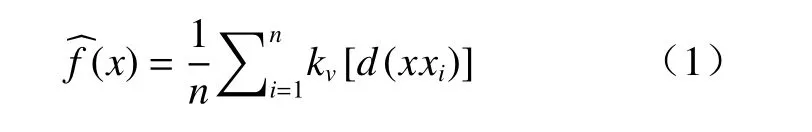

利用核密度函数建立毛冠鹿日活动节律的函数模型[27],该方法认为物种的每次探测是从连续的日活动节律分布中采集的随机样本,这个日活动节律分布描了该物种在某个特定时间段被探测到的概率。核密度函数公式为:

式中,KV为vonMises 分布的概率密度函数,d(x,xi)为任意一点x 与样本量xi之间的角度距离。同时,采用重叠指数 (coefficient of overlap)[27]计算毛冠鹿的日活动节律在不同季节间的重叠程度,用不同季节日活动节律分布曲线重叠的面积比表示:0 表示完全分离,1 表示重叠。所有分析均在R4.0.0 软件中进行,使用的分析包为overlap。

以18:00—06:00 作为夜行性分析时间段,以2 h为时间间隔,计算夜间相对丰富度(night- time relative abundance index,NRAⅠ),依据毛冠鹿活动时间段分布比例,结合公式分析其夜行性[19]:

式中,D 为毛冠鹿在夜间时间段的独立有效照片数,N 为毛冠鹿的独立有效照片总数。若NRAⅠ值>13/24,则其具有夜行性,反之则具有昼行性,接近则认为夜行性不明显。

2 结果

2.1 日活动节律

在野外布设相机陷阱调查位点160 个,除2 个位点由于相机故障而未能获得有效数据外,共有123 台相机拍摄到了毛冠鹿,剔除掉ⅠP 少于10 的相机位点,共有55 个相机位点,共拍摄到毛冠鹿独立照片1 069 张。

根据红外相机数据,毛冠鹿全年的日活动呈现明显的双峰趋势(见图1),主要在晨昏前后活动。6:00—10:00 时,16:00—20:00 时毛冠鹿活动强度最高,1:00—3:00 时活动强度最低。

图1 毛冠鹿全年日活动节律Fig.1 Annual daily activity rhythm of Elaphodus cephalophus

2.2 日活动节律的季节差异

在四个季节(春季、夏季、秋季、冬季)拍摄到毛冠鹿独立照片数分别为202、336、320、211。毛冠鹿日活动节律的重叠指数在不同季节间均较高,其中春季和夏季重叠指数最高(=0.90),秋季和冬季重叠指数最低(=0.78)(见图2)。

季节间的比较的结果表明,毛冠鹿日活动节律存在季节性变化,春季和秋季活动模式相似(见图2b),一天中有两个活动较高的时段(春季:6:00—8:00时、18:00—20:00 时;秋季:6:00—8:00 时、16:00—18:00 时),在10:00—14:00 时活动强度相对较低;进入秋季以后,日活动时间开始缩短(见图2b),在冬季达到最低:早上活动高峰推迟至8:00 时开始,傍晚活动高峰结束时间相较于夏季提前至18:00 时(见图2e)。

2.3 夜行性分析及季节差异

在18:00—6:00 时间段独立照片数分别为427,夜间相对丰富度为39.94%,低于13/24,不具有明显的夜行性,表明毛冠鹿的活动主要集中在白昼。春夏秋冬夜间独立照片数分别96、134、96、101,夜间相对丰富度分别为47.52%、39.88%、30%、47.87%。

3 讨论

图2 毛冠鹿不同季节的日活动节律比较Fig.2 Comparison of daily activity rhythms of Elaphodus cephalophus in different seasons

昼夜活动节律是动物对环境条件的高度适应,受到季节、温度、性别、年龄、繁殖周期和光周期等诸多因素的影响[10],它与动物体的代谢和能量有关,而且会随着生态条件的变化而发生改变[28],不同的物种其主导因素不同[29],一般认为,昼夜更替为活动节律的决定因素,食物、能量、性别、遗传、繁殖状况、种间竞争、社群以及天气状况等为主导因素[30]。

研究表明,许多有蹄类的日活动行为格局相对比较固定,具有晨昏活动的节律[31],如水鹿 (Rusa unicolor)[20]、 小 麂 (Muntiacus reevesi)[32]、 黑 麂(Muntiacus crinifron)[15]、 林麝 (Moschusberezovskii)[33]、非洲水牛(Syncerus caffer)[34]等的日活动高峰都出现在当地季节性日出日落前后。本研究发现,与其他温带有蹄类一样,毛冠鹿存在相似的晨昏活动节律,在全年呈现明显的双峰活动模式(见图1),昼间呈现出取食-休息-取食规律。在不同季节,日活动节律与全年一致,存在一定的季节变化。与贾晓东等[33]和孙佳欣等[19]对于毛冠鹿的研究一致。与于桂清[35]和穆君等[36]研究不同,造成此差异的原因有待进一步分析。

毛冠鹿的日活动节律呈现明显的季节性差异,我们分析认为气候条件和食物资源是其日活动节律模式及季节性变化的主要驱动因素。毛冠鹿选择在晨昏活动的活动模式,一方面有利于避开不利气候条件的胁迫,因为在午间光照强度大,另一方面毛冠鹿作为反刍动物,在早上经过几个小时的取食,会进行一段时间的消化。春冬季相对于夏秋季来说,早上的活动高峰会推迟,傍晚的活动高峰则会提前,同时春冬季的夜间活动强度明显强于夏秋季,我们认为这种变化与恶劣的气候、食物的匮乏有关。冬春季气候寒冷,积雪厚度大,不利于其取食和活动,加之食物质量差,又需增加觅食时间来达到能量需求。因此,我们认为白河毛冠鹿在长期的生存适应过程中,平衡环境条件的变化,在不同季节产生相适应的日活动节律策略,这也表明物种的活动节律有着较强的环境可塑性。

毛冠鹿是广泛分布在西南山地森林生态系统中的优势有蹄类[19]。鉴于山地环境对气候变化的敏感性,山地有蹄类在生态系统的作用将面临严峻的考验。本研究首次专题报道毛冠鹿的日活动特征及全年各季节变化,为后续研究提供的重要的基础资料,也为保护区红外相机数据的应用方向提供了范例。