尚干林氏的刚与柔

林丽钦

1

蜿蜒盘踞的方山(五虎山)在山风岚气中起伏跌宕。其东南向支脉的塔林山上屹立着一座始建于南北朝的千年石佛塔。塔边珠山亭上有一副古意苍苍的对联:“历千年风雨顶天立地,看万户家园卧虎藏龙。”临崖垂望,水光荡漾的淘江萦绕奔流。明代周玄《淘江》诗有“渔浪细吹银绮合,鸥波才动翠绡横。盈盈杨柳牵丝断,泛泛芙蓉夹镜生”的美句,可以想见当年河风扑面、风姿摇曳的淘江春景。随水而生的独脚蛏全国独一,附草而长的流蜞柔腻稀见。这水陆通达、祥和丰饶的一方沃土就是闽县七里之首——汉晋之“上虞”,今日之“尚干”。

《榕城考古略》记载了“尚干”地名的由来:“宋林津龙官尚书干(办),居此,故以名乡。今其族姓最强盛。”宋末元初,一个叫林津龙的人将林氏家族迁至淘江边定居。林津龙曾官拜“尚书干办”,后林氏成为当地第一大姓,明初乡贤遂以其官名命名此地为“尚干”。尚干山清水秀、人杰地灵,聚居着林姓一族,具有重文尚武、勤劳勇敢的优良传统,历代有18位进士、百余名举人,其中不乏状元、探花等翘楚,成为人才辈出、声闻遐迩的大族。

珠山亭

天下林氏之共祖皆可上溯至比干。商末纣王暴虐无道,王族后裔比干因犯颜直谏的耿直遭受剖腹剜心之酷刑。身怀六甲的比干夫人避难至长林山诞下遗腹子。武王伐纣,安定天下,赐林姓于比干后裔。唐光启元年(885),一支世居山东济南,后迁居河南光州固始的林氏后裔为躲避战乱,随王潮、王审知军队远途跋涉辗转入闽,先定居枕峰,后迁至尚干。比干身上赴死不屈的刚烈也便穿行秦汉,跨越唐宋,被林氏后裔带到了方山下淘水边。

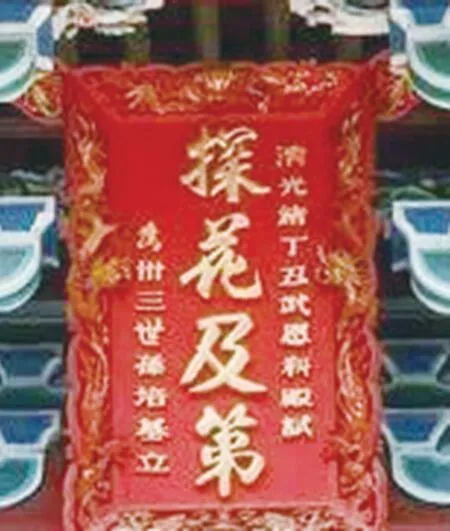

而明代嘉靖年间的淘江书院、清代光绪年间的陶南书院以及百六峰诗社等文人士子进修互勉之所又将诗书教化融入了人们的血脉。尚干林氏祠堂一副对联书曰:“唐宋元朝十八状元三拜相,高曾祖考四千举子五封侯。”记载了林氏一脉的千年荣光,祠堂里18位进士(包括状元、探花)以及百余位举人的功名科甲牌匾光亮醒目。细细阅览,你会看到宋绍定御射状元林壮行、明浙江道监察御史林钺、“两平盐政”“三握郡符”的进士林应雷、清光绪丁丑科武探花林培基……读每一个名字,辉耀家族的点点荣光尽在眼前一一闪过。

2

如果没有一个女人掏心掏肺的付出,上天也许已经放弃了对这个家族的暗中庇护。

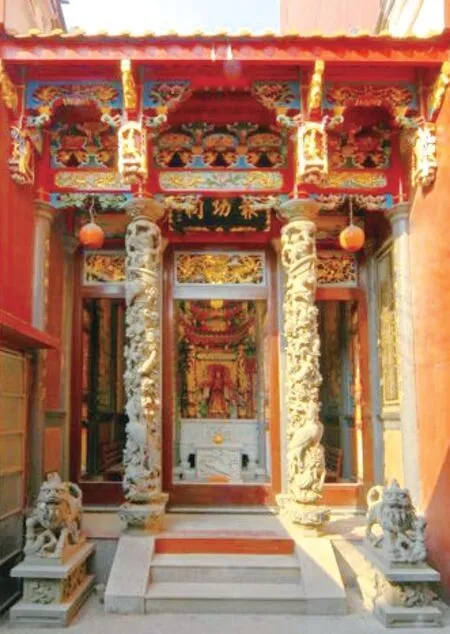

尚干林氏祠堂

北宋景定二年(1261),户部尚书干官林津龙的女儿出生,名唤林五娘。她自幼随父居官在外,知书史、明大义。19岁时,父母相继逝世。兄长林维本(官授广东盐运司)弃官归乡,她随之定居尚干。后林维本率家人乘船往长乐筹岐山祭墓,谁知竟遭灭顶之灾。返家途中在乌龙江遭大风覆舟,舟中9人全部遇难。家中仅剩祖母黄氏、9岁侄女、嫂嫂郑氏和林五娘4人。郑氏产下遗腹子林元士后不久也撒手人寰。

几遭灭门之灾的林家只剩下林五娘一人独对苍老凄惶的祖母、单薄纤弱的侄女和一个呱呱待哺的婴儿。“举家仓皇坠深渊,千钧一发难能延;重闱皤皤人已老,孤雏呱呱母长眠。”萨镇冰的诗句,形象描述了林五娘所处的艰难境地。还没来得及恸哭哀泣就要直面生活的沉重悲怆,只能在泫然欲泣时收了声、忍了泪。她熄灭顾盼的神采,合上妆镜,卸下红装,把纤弱敏感连同自己的青春一起打包收藏,决定赴一场吃苦犯难的人生。

祖母病榻前,有人用烛火晕染出一屋暖意;侄儿襁褓旁,密密护持的关爱暖如春阳。寒风蚀窗,她烧好沸腾的热水;暮日西斜,她收拾桌上的残肴。她的目光、举止和清明的心境熏陶着哥哥留下的年幼儿女。待侄辈成人,五娘为侄女备妆送嫁,为侄儿择聘完婚,将财产交予侄儿掌管。系全家安危于己身30年,温不增华,寒不改叶,换来不改初心的释然:“吾今可卸责矣。”此后在吃斋念佛的平静中走完余生。元至大二年(1309)正月十二日,平静坚毅的林五娘离开了这个世界,享年49岁。

相较比干的刚烈赴死,五娘的坚忍克制仿佛是对联的另一句。

70年时间匆匆而过,转眼到了明朝。一位尚干进士通过吏部尚书将《五娘传略》转呈明宪宗。明宪宗感叹道:“虽古之程婴,无过其右。”褒封林五娘为“孝、义、贞、淑”俱全的贤女,肯定她30年自我牺牲,以悲悯淑世之情完成了传统女性的最高道德。

尚干林氏一族现已繁衍数十万人,遍布海内外。后人感念林五娘恩义,尊称其为“义姑”,在林氏祠堂西侧建造了一座义姑报功祠。这是目前福建省内唯一为女性所建的祠堂。

林五娘的黯淡长夜,换来后世的延绵、希望和荣光。数百年来,人们在这片美丽的土地上安居乐业。清代尚干林氏祠堂建成,十多位进士、百余位举人的功名科甲牌匾被请进祠堂。

林氏祠堂西侧的义姑报功祠

3

尚干林氏注重延绵后嗣,却又不惜在关键时刻付出性命。

光绪年间,数百位尚干林氏后裔带着灼热而强烈的冲动,加入到一场实力悬殊的海战中。把这些勇士召集起来的是丁丑科会试第二名进士、殿试第一甲第三名探花及第林培基。他是光绪亲点的御前侍卫,赐封二品衔,赏戴花翎,官拜颐和园昆明湖住宿,并乾清门坤宁宫行走。

1884年,渐入晚境的大清王朝在崛起的西方列强面前战战兢兢。这一年,孤拔率领法国军舰进犯台湾基隆,被刘铭传击退后转攻福州。清政府在战与和的惶恐惊惧中隐忍不发,生怕轻启战端。法国军舰由闽江长驱直入,列舰马江。

林氏祠堂内的林培基功名牌匾

此时的林培基正因母亲去世丁忧在家。他顺应沸腾的民意,与同乡林姓武举人林锦亨、林锦泰兄弟联名向政府递交“万民折”,愿意配合清兵水师参与作战。政府对于来自民间的力量颇为忌惮,生怕草民莽夫变生事端,难以控制。林培基等人屡经请战,才获准“选募水师弁勇人夫三百四十一名”,但仍被诫以“必让敌炮先开,方可还击,不得轻启战端”。然而“子弟踊跃争先,不旬日间应募者三百名”。这些身份卑微、志在报国的尚干青年聚在一起,自发筹备了干粮、刀枪棍棒和棺材。他们由林培基率领着驻扎在马江海潮寺、朏头一带,准备配合福建水师作战。此时的他们神情踊跃,热血沸腾,想象着血风扑面、斩杀强仇的快意,并不知道将要来临的战争只持续了不到半个小时。

8月23日上午,闽浙总督何璟接到孤拔致驻福州领事战书后,对驻守在马江的福建水师官兵封锁消息,不准官兵“轻举妄动”。并转电钦差福建海疆事宜大臣张佩伦、福建船政大臣何如璋。两人接电后以准备未竟为由要求改日开战。下午1点刚过,法舰率先向福建水师发炮进攻。福建水师毫无准备仓促还击。来不及起锚的舰船、未装上弹药的土炮纷纷被炮火点燃、炸穿。仅1分钟,旗舰被鱼雷击沉。仅7分钟,胜负大局已定。不到半小时,海战结束,福建水师全军覆没,796人牺牲,29艘舰船全毁。

马江海潮寺旁的340名义勇静待“必让敌炮先开,方可还击”的机会,然而,他们没有想到敌炮先开的同时,战争也以迅雷不及掩耳之势结束了。义愤难平的众人筹划了另一个赴死的行动。

晚上战火消弭,江边漂着几艘巡哨的盐船,上面的清兵早已经不见踪影。十几位勇士交代完后事,自告奋勇要乘法军不备偷袭主舰。他们由一位叫林狮狮的勇士带领着悄悄上了一艘自带土炮的小盐船,偷袭了还在睡梦中的法国主舰。法国舰队立即还击,小盐船连同十几位年轻的生命瞬间被炮火撕成碎片。除了林狮狮,其他人连名字都没能留下。这些出身农家的尚干人并不了解法国舰炮的实力。然而,目睹马江海战惨况之后仍有人慷慨赴死,哪怕每一具被炮火撕裂的身体都无法安静地归于一阵清风,一抔黄土。

海战发生时,距离福州门户马江仅19公里的仓山教会学校鹤林英华书院,一个从尚干凤港(今祥谦镇凤港)走出去的林氏后裔正在思考着政府拱手以待外人之制的屈辱以及族人的浩然正气与激烈壮怀。一年以后,他以突出的组织领导能力和热诚服务的精神,被推选为书院学生自治会会长,他的名字叫林森。

4

此后的几十年,中国仍处于王纲解纽、风云动荡之中。中华大地上依然遍地烽烟。同时,有一个组织正在酝酿着山呼海啸的力量。林祥谦就是这个组织中的一员。林祥谦是出生于尚干亭上村的林氏后裔。1922年,尚德重义、深受工友拥戴的林祥谦成为众望所归的京汉铁路总工会江岸分会委员长,并于同年秋加入中国共产党。

民国十二年(1923),京汉铁路工人在中国共产党的领导下,为争取组织工会的自由而举行了著名的“二七大罢工”。总工会的成立大会遭到直系军阀吴佩孚武力阻遏,总工会遂发动全线铁路工人于2月4日实施总停工。上午9点,武汉江岸车厂首先停工。正午12点,京汉铁路2万多工人悉数停工,1200多千米的铁路登时瘫痪。7日,吴佩孚决定武力强逼工人复工。林祥谦和60多名工人被军阀爪牙张厚生抓捕,被五花大绑着押至江岸车站。

那一天是农历腊月二十二,夜里的武汉天降大雪,天寒地冻,朔风刺骨。林祥谦被捆绑在站台前的电线杆上。旁边是持枪的军警、带刀的刽子手和围观的群众。军阀逼迫林祥谦当众下达复工令,林祥谦认为“此事乃全路三万工人生死存亡所系”,“头可断,血可流,工不可复!”他措辞强硬地拒绝了。“要不要复工”的叱问伴随着刽子手挥舞的砍刀,让林祥谦血流如注。围观群众不忍直视,纷纷低头。人群中的一个女人却流着眼泪拼命往前挤。她是林祥谦的夫人陈桂贞。她拼命挤到丈夫面前,抱住他的大腿哭问后事。林祥谦被连砍七刀壮烈牺牲的那一年才31岁。还差几天,就是中国传统的农历新年,林祥谦一家没有等来这普天同庆的团圆日。

枕峰山林祥谦烈士陵园

半夜,工人们暗暗将林祥谦的尸体抬回家中,发现他的颈骨已被砍断,只剩颈皮一块还连着头部。一位来自闽侯县禄家蔡姓的女工帮忙扶着林祥谦的头部,陈桂贞含泪将丈夫的尸体摆放端正,一针一线把身体与头部缝合在一起。惨案发生以后,陈桂贞在中共党组织帮助下,租寄了林祥谦及公公林瑞和、二叔林元成的棺木后搬往孝感当操作女工,抚养儿女。五年之后,这三具棺木在党组织的帮助下由陈桂贞经水路运返闽侯,安静地归葬在枕峰山上。

5

“二七惨案”发生的那一年,福建政坛正在发生着复杂的斗争,那个来自凤港的学生自治会会长林森已经成为福建省省长,他刚刚经历了“拥萨倒林”的政治风潮,从省长任上辞职暂隐连江青芝山。

这位尚干林氏后裔有着冲锋陷阵、开疆拓土的革命经历以及超脱克制、清廉自守的清誉。他经历过台湾对日抗战、反清救亡。22岁时娶妻郑氏,妻子病逝后终身不娶,也没有子嗣,只顾长年在外奔走,尽瘁国事。加入同盟会后参与领导九江起义、策动清海军举义、增援武昌等稳定辛亥革命大局的斗争,是辛亥革命元勋之一。中华民国诞生后,当选临时参议长,主持修订《临时约法》。随后,历任孙中山领导的革命政权外交部部长、参议院议长宪法会议议长、国会非常会议议长、福建省省长、国民党中央首任海外部部长、国民政府常务委员、侨务委员会委员长、立法院副院长等职。

1931年底,饱经顺逆枯荣的林森已经63岁,他长髯飘飘、黑衣鹤氅,以公认的“年高德劭”超过热门人选蔡元培和于右任,被推上国民政府主席的位置。剑拔弩张、各怀鬼胎的民国党派势力在林森深厚的资历、道德的光芒以及恬淡退隐的气质面前暂时舒缓紧绷神经,取得表面的平静与平衡。之后林森连选连任,担任此职长达12年,其间坚持抗日、克制清廉,虚实有度地在这个位子上以最适合的姿态经世济民,直至终身。

林 森

这位操守严明、趣味冲淡的平民元首,此前曾数度回乡。

1927年,隐居于连江青芝山的林森应乡亲要求,时常回尚干并主持修订了《陶江林氏族谱》,且亲自写序。也是在这个时候,他把“淘江林氏族谱”写成了“陶江林氏族谱”。有人说是笔误,也有人认为意有所指:“淘”字含有“淘汰”之意,而“陶”字则寓有“熏陶”的祈愿。

1930年,正专心致志为孙中山修建中山陵的林森在建设之余回到尚干,重修林氏祠堂并主持编纂了《纪念义姑特辑》等纪念义姑的系列活动。今天刻在义姑报功祠大门两旁的对联“百世馨香义姑光祖德,千秋功业抚侄振家声”即为林森当年撰写。

1933年,时任国民政府主席林森手书“尚干林氏祠堂”金字题匾,并亲撰对联曰:“受氏始周家,历秦汉晋唐以迄明清,看累代称帝称王,庙祀几如林县远;发祥由陶水,从鲁齐河洛迨迁闽越,溯上世自南自北,族居传至干官兴。”对联梳理了尚干林氏的起源与兴盛。

如今,尚干13个村20房林氏裔孙2万多人,分布省内外20多万人,旅居海外则不计其数,乃闽中旺族。“十八状元三拜相,四千举子五封侯。”武状元林培基、国府主席林森、“二七”烈士林祥谦、新加坡首任民选总统夫人林秀梅……尚干林氏宛如一棵根系深厚、枝叶繁茂的大树,沿着刚与柔的支脉延绵滋长,在众声喧哗的历史之岸结出了不同的果子。

“排暝”时节林姓后裔的“请烛”

而对义姑的感恩与祭奠仍是尚干林氏返归故里的乡愁。农历正月十二是义姑忌辰,从那天一直到正月二十七,尚干13个村20房林氏族人,轮流举行祭奠义姑的盛大民间仪典,俗称“排暝”。轮到“排暝”的林姓后裔白日里煮锅边赠邻里。夜幕降临,燃鞭炮放烟火。古镇鞭炮长鸣,烟焰蔽天,灯火辉映。尚干林氏祠堂穗花悬挂,张灯百盏,台上闽剧大戏高唱不歇,台下人头攒动、香火萦绕。烧香祈福的林氏后人带着红烛到祠堂点燃后带回家供上,俗称“请烛”。人们小心翼翼地手捧跳燃的烛火,一路护持烛火不熄的谨慎,仿佛重温当年五娘克己存宗的担忧小心。一盏盏烛火前后相续,从长街大道蜿蜒连蜷于穷檐曲巷,如星河倒注,汇成巨大的暖流,将感恩、祝福与传承亮在每一个族人的心上。