后疫情时代武汉住区绿地健康景观调研及建设思考

殷利华

张 雨

杨 鑫

万 敏*

住区(本文对城市居住小区、居住区或居住社区的统称)宛如城市有机体的细胞[1],其公共健康直接关系着城市的健康。住区绿地能有效减少颗粒物和其他空气污染物[2],且绿地比例与居民健康水平呈正相关[3]。栽种药理性植物能较好提升人体康养能力[4],促进改善住区公共卫生状况,提升居民生活质量[5-6]。新型冠状病毒(COVID-19)肺炎(以下简称“新冠”)疫情对全人类健康和公共卫生安全造成了深远影响[7],重视住区绿地景观健康效益,有利于提升后疫情时代住区公共健康水平,积极干预人们疫后心理危机[8],促进全民健康。同时,在住区绿地中开展园艺活动,不但有益居民控制体重、解决肥胖问题[9],改善老年人高血脂、高血压、血液炎症等情况[10],增强手部及身体力量[11]等生理健康,还可改善人的抑郁、焦虑和疲劳情绪,增加活力[12],缓解身心亚健康状态[13]。同时,群众参与式的营造设计等活动[14]可提高居民公众参与[15],有利于开展自然教育、搭建绿色网络[16],促进社区系列社会、教育和文化活动的开展[17-18],增进邻里关系[14,19-20],激发人际交往、增加社会反响,消除人们的孤独感[20],获得社会支持,增加居民价值感和参与感[11],有效提升社会健康[21]。综上,住区绿地在服务居民生理健康、心理健康和社会健康等方面均具有积极作用。

经历了长达近3个月“史上最严居家隔离”抗击新冠疫情的近千万武汉居民,他们对疫情期间“守望”的住区绿地与公共健康有怎样的感受和理解?疫情前后,对住区绿地使用特征是否产生了变化?对住区绿地的健康景观建设有怎样的认知和诉求?在2020年4月18日宣布武汉“解封”后(亦为本文“疫后”代表的时间节点)的7—8月,课题组对武汉疫情期间第一批“高风险小区”居民开展了网上问卷调研,结合重点样本小区现场调研,尝试对上述问题进行解答。

1 研究方法及数据收集

1.1 问卷调研

为了解武汉居民疫情前后住区绿地景观使用变化和对绿地健康景观的感受,通过问卷星软件平台制作《后疫情时代武汉市居民对住区绿地建设意见调查问卷》,结合业主QQ群和微信群定向发放205份问卷,同时结合5个重点调研样本小区现场询问老年人代填的15份问卷,共回收有效问卷216份,有效回收率为98.1%。

1.2 现场考察

1)小区样本选择。

选择2020年2月24日武汉市新冠肺炎疫情防控指挥部社区疫情防控组(以下简称“防疫组”)公布的第一批278个“高风险小区”[22],并综合小区基本建设信息,筛选绿地率在30%及以上(兼顾2000年前老旧小区)且感染人数20人以上的小区,从高到低选择排名前15位的小区作为调研对象(表1)。

2)现场调查方法。

采用现场行为观察、随机交流访谈、小区物业管理采访咨询、同类景观专项对比,以及拍照记录等方法搜集现场信息。

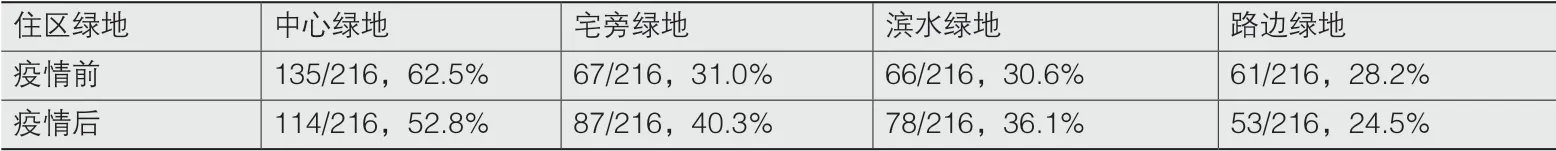

表2 疫情前后居民经常使用的住区绿地空间的人次及比例

2 结果与分析

2.1 调研对象基本情况

参与调研者男女比例1:1.45(女性相对更配合调研);受教育程度“专科及以上”占96.3%,较高文化程度可能有利于提出更多建设性意见;18~35岁的青年人占39.8%,35~60岁的中年人占51.4%,60岁及以上老年人较少使用问卷星,老年人数据来源主要为参与网上调研的4人和现场调研的15人,占8.8%。

2.2 居民疫情前后住区绿地使用比较

对比疫情前后,疫情前,85.2%的参与调研居民每周访问住区绿地1~5次;针对疫后住区绿地“使用频率”和“使用时间”,选择疫情后“使用频率”为“增加”“减少”“不变”的占比依次为31.4%、32.5%、36.1%;“使用时间”对应占比依次为26.1%、29.3%、44.6%。

不难发现,疫情对武汉居民使用住区绿地的频率和时间产生了较为明显的影响,“增加”和“减少”使用的比例相近,但“减少”略高,一方面说明疫情对武汉居民“保持一定社交距离、不聚集”的影响较明显,另一方面也表明有2/3的被调研居民希望能“增加”和“维持”接触公共绿地的机会,满足亲近自然的心理需求。

2.3 居民使用住区绿地的目的和时空特点

疫后人们使用住区绿地的目的排名前3位的分别是“舒缓压力”“锻炼身体”“享受自然风光”(图1),说明住区绿地对居民舒缓身心、愉悦精神有明显的调节作用。其中6.9%的居民表示使用社区绿地的“目的”在疫情前后变化明显,表示疫后更愿意到绿地中“舒缓压力,放松心情”。

疫情前后居民经常使用的住区绿地空间对比如表2所示。可知,中心绿地对居民的吸引力优势相对明显,疫情前人们更愿意“集中”至中心绿地,疫后人们相对更愿意“分散”到就近宅旁或开阔的滨水绿地空间。

表1 筛选的15个“高风险小区”样本基本情况

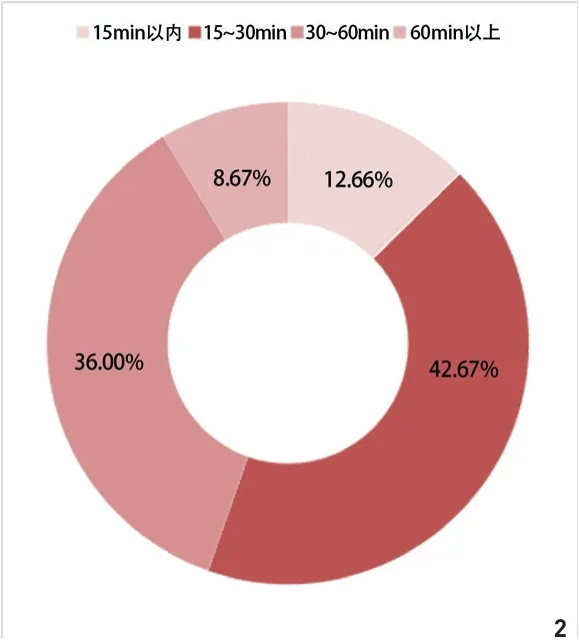

疫情前后居民在绿地中停留的时间长短不同,但变化不大,疫后大部分人在住区绿地中停留的时间为15~60min(图2)。

图1 居民使用社区绿地的目的(张雨绘)

图2 疫后居民在住区绿地中停留的时间(张雨绘)

图3 住区绿地促进健康效应(张雨绘)

图4 东方雅园绿化与健身场地(杨鑫拍摄和绘制,4-4底图引自百度地图)

2.4 住区绿地健康景观现状评价

针对“住区绿地促进健康效应”进行调研(图3),结果显示,“植物景观”和“活动设施”的影响得到多数人的认同,这也反映出居民对住区绿地“健康景观”的关注与期待。

针对第一批“高风险小区”感染人数前7位住区的现场抽样调研(表1)发现,东方雅园感染绝对人数虽最高,但居民总人数多,感染率相对较低。较早建成的第1、2期植物长势良好,场地健身设施较齐全(图4),老年人占住区总人数的52%以上,属于典型的老年住区,居民对绿地健康景观的满意度高。访谈发现,后疫情时代老年人更倾向多到绿地中活动、锻炼和交流,认为这样可以更好地保持身心健康。

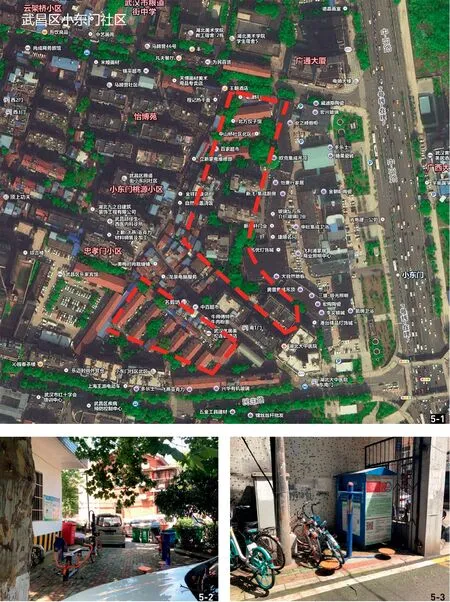

对样本小区调研分析还发现,有着较高“绿地率”和较低“建筑密度”的住区空间,平均感染率普遍更低,反之则有较高感染风险。对感染率高达4.8‰的老旧小区——小东门社区的调研发现,小区植物景观单一,公共活动空间狭窄,用地紧张(图5),仅有少量行道树提供绿化覆盖度,居民自发搭建藤架增加垂直绿化,健身设施简陋、缺乏。小区中老年人居多,道路狭窄,公共绿地少,不利于保证疫情期间必要的安全社交距离。故居民迫切期待尽快实现“老旧小区改造”工程,改善居住环境,增加绿地空间,提升小区绿地品质。

针对“对住区植物景观满意度”的调研结果显示,“非常满意”仅占8.3%,“基本满意”占47.7%,“一般”和“不满意”占44.0%,说明住区植物景观还需较大力度的整治和提档升级。此问题在部分老旧小区中更为凸显。

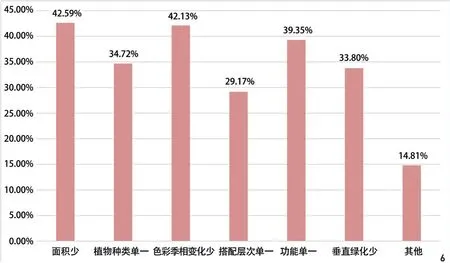

植物景观存在的问题主要有绿地面积过少、植物季相色彩变化少及植物景观功能单一(如不能满足科普教育、食用的功能)等(图6)。“其他”问题中提到需加强绿化养护管理、消除阴湿地方蚊虫叮咬、高大树木影响低层房间的通风和采光,以及有些地方植物生长过密等问题。说明住区植物景观需更加科学合理的规划设计,并加强后期维护管理。

对于住区健身设施,选择“非常满意”仅占3.7%,“基本满意”占25.0%,“一般”占50.5%,“不满意”占20.8%,说明健身设施质量同样亟待提升。

3 讨论与结论

3.1 住区绿地景观对身心健康影响密切

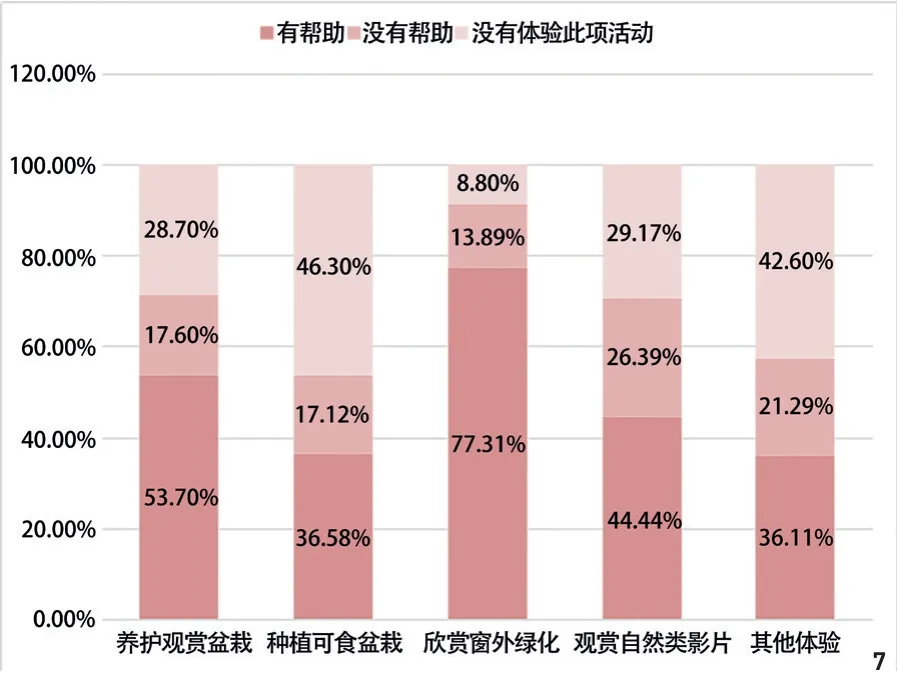

在自然灾害和大规模影响的公共卫生事件后建成的社区花园,是安抚心灵、倾诉减压和获得社区支持的重要场所[15]。通过对武汉后疫情时代住区绿地健康景观的问卷调查和实地走访,发现居民对环境和健康之间的关系感受深刻,近3个月的“居家隔离”缺少与自然环境接触的机会,导致人们焦虑、精神压力增加,渴望到绿地中舒缓身心,这与疫情期间77.3%(图7)的人感觉欣赏窗外绿化、栽种可食盆景(图8)等对舒缓压力、调节心情“有帮助”相符合,也证实了住区绿地能有效促进居民心理健康[20,23-24]。

图5 小东门社区绿化和健身用地紧张(张雨拍摄和绘制,5-1底图引自百度地图)

图6 住区植物景观存在的问题(张雨绘)

图7 居家隔离期间体验自然类活动(张雨绘)

3.2 加强植物景观建设和管理是提升健康景观的主要途径

可进入的住区公共绿地是本次疫情中人们最希望使用的户外空间。武汉居民对“提升住区绿地景观和健康效应”提出了很多宝贵建议,主要集中在“植物景观”和“绿化管理”2个方面。

1)植物景观建议:首先保证《居住区设计规范》中规定的人均绿地面积;其次注重植物搭配,适当增加植物种类,根据场地特征适当增加垂直绿化;再者增加夏季遮阴树木,并兼顾四季开花、散发清香的树种;最后适当考虑植物的食用及科普教育功能。

“选择喜欢的植物类型”中,“观赏效果好”、有“花香”、多种“花色”的住区植物深受调研对象的欢迎,并认为能慰藉身心;“观赏对象”中(可多选),“赏花”(69.9%)“观果”(46.8%)“综合观赏”(44.4%)和“特色观叶”(33.8%)的植物更加吸引人;“清香型(如茉莉、金银花等)”(76.9%)“甜香型(如桂花、含笑等)”(71.8%)“幽香型(如兰花等)”(41.2%)为更受人们欢迎的3种植物芳香类型。对于喜欢的“花色”(可多选),喜欢橙色系的占总人数的51.4%、红色系占44.0%、黄色系占41.2%、绿色系占40.3%、蓝紫色系占36.6%、白色系占21.3%。结果表明,开花植物、清香和甜香植物,以及多种颜色植物的应用更能使居民身心愉悦。

具有典型保健功能植物的合理配置,不但可以让居民愉悦心情、舒缓压力,而且可以为住区提供更多的微量健康成分,增加除菌效果[25-26]。如银杏、枫香、樟树抑菌效果显著,且随植物叶片量及碎度的增加,抑菌效果增强[27];油松、大圆锥绣球花除菌率大于80%[28]。发挥植物景观健康效益创造健康社区空间,整体提升社区环境品质,是当前住区景观建构的重要方向[29]。

2)绿化管理建议:“三分种,七分管”,及时修剪、处理枯枝落叶,防止蚊虫滋生,定时浇灌,可有效提升绿地健康效益。结合各住区环境特点,灵活布置适应武汉气候条件且保健功能明显的植物,明晰其科学栽种、养护方式,同时兼顾植物与水体、地形、道路、设施场地等元素的合理搭配,有助于住区绿地全面、可持续地维护管理。

图8 疫情期间阳台的可食盆景(8-1 甜瓜;8-2 小葱、蚕豆;8-3 小葱;8-4 甜瓜)(郭玉摄)

图9 武汉融侨华府住区丰富的绿地空间(殷利华、张雨摄)

3.3 住区绿地健康景观有待各方力量参与共建

调研结果显示,目前武汉住区绿地健康景观建设尚缺少调动居民共建、共管、共赢的机制。居民期待“改善社区环境,丰富社区绿地活动,增加人与人之间的交流和互动”“多一些舒适的活动、互动空间,让更多的人想要停留和参与进来,彻底改变脏乱差的状态”。调研对象建议:“相关部门牵头提升老旧小区景观”“加强物业维护管理水平”“增加有组织参与”“引入产业链,专业人员指导”“从小学生抓起,提高住区居民文明素质”等,若多方力量共同参与小区景观整体提升,对增强邻里关系、共建“和谐家园”有很好的促进作用。

4 结语

4.1 住区绿地健康景观需关注弱势群体需求

为老年人、儿童、残疾人提供活动场地及相应服务设施和康复花园建设,营造全龄友好的生活居住环境是住区规划建设不容忽略的重要问题[30]。本次调研中老年人和儿童参与度低,而这类人群通常是住区绿地空间使用时间较长的主体人群,也往往是公共卫生事件中的弱势群体,住区绿地需关注弱势群体使用中获得生理、心理和社会健康的条件,并努力营建满足他们需求的健康景观(图9)。

4.2 住区绿地景观需兼顾居民全面健康

2015年我国提出“健康中国”目标,2018年《城市居住区规划设计标准》明确设计“安全、卫生、美丽、和谐的居住生活环境”目标[30]。随着城市的快速发展,因社会孤独感、内心沮丧,以及生活和工作压力而患病的人数呈上升趋势[31]。目前风景园林学界也纷纷关注风景园林对公共健康的促进和贡献[32-35]。住区绿地是人们日常更易到达和停留时间较长的公共空间,可以部分实现新时代公共健康对风景园林学科的要求,如疾病防治、身心舒适和社会健康[36]。

调研结果显示,疫情前居民在住区绿地主要开展聊天会友、带小孩、跑步、闲坐纳凉等活动,但是疫后居民增加了更多的绿地锻炼健身活动,同时他们还期待住区绿地能增加园艺种植等系列健康活动及配套设施。若管理部门能在后疫情时代不断完善各级社区网格化管理机制,尽快建立可促进人们共同参与、畅谈交流的多种类型住区绿地,并开展有益身心健康和社会健康的园艺疗法、可食地景种植、遛狗园建设等活动,可以更好地提升居民的参与感、成就感、认同感、归属感。

我国面向公共健康的社区花园的有效运行关键在于社区参与制度化与政府治理体制的转变[37]。充分融合政府、高校、社区工作人员和住区居民的主体作用,从机构组织、场地保证、资金来源、非营利组织等方面开展多样活动[38],有助于多角色、多角度、多部门协同促进住区绿地健康景观建设。时逢国务院办公厅发布《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》(国办发〔2020〕23号),城市老旧小区环境及景观提升迎来新契机,本文希望能够为武汉老旧小区的在地“健康社区”改造提供参考。

针对健康城市与健康景观的大背景,本文仅对武汉疫后居民的住区绿地健康景观问题进行了初步调研探讨,尚未涉及多样本小区选择、调研信息大数据统计、住区绿地空间类型与居民健康效益关系、景观健康绩效科学实验,以及老旧小区绿地改善健康效益评估等方面的内容。后疫情时代可能面临新一轮新冠疫情的影响,未来城市还可能出现其他更多的公共健康问题,如何充分挖掘和发挥住区绿地健康效益,维护城市“细胞单元”健康服务,有待全社会的共同关注和智慧贡献。