微创经伤椎置钉与跨节段椎弓根螺钉内固定术治疗胸腰椎骨折临床疗效分析

叶辉,朱俊峰,翁永勇,范周锋

作者单位: 323300 浙江省遂昌,遂昌县人民医院

胸腰椎骨折在临床上比较常见,脊柱不稳定性是其最大的特点。椎弓根螺钉内固定在脊柱固定生物力学方面具有非常大的优越性,能为脊柱提供坚强可靠的三柱稳定,在脊柱外科手术中的应用日趋普遍,并且疗效确切[1]。一般对单椎体骨折临床上大多数应用4 钉跨节段内固定系统,但发生术后内固定失败率较高,且偶有发生术后后凸畸形的问题,这与因跨椎体间关节间接复位及固定有关[2]。随着微创观念的深入,临床上开始使用微创椎弓根螺钉固定技术,以获得更好的效果,改善预后[3]。微创经皮后路椎弓根螺钉内固定在临床治疗上已普遍的应用,许多临床研究结果表明其能即刻恢复脊柱正常序列、重建并维持脊柱的稳定[4],该术式可靠,安全有效,创伤小,一般临床上采用微创跨伤椎4 钉固定。但是,笔者在临床实践中发现,微创跨伤椎4 钉固定,也有出现术后内固定失效等不良后果。本研究采用微创经皮伤椎置钉与跨节段椎弓根螺钉内固定术治疗胸腰椎骨折患者,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 收集2016 年1—12 月浙江省遂昌县人民医院收治的符合下列标准的患者纳入本研究:(1)年龄18 ~50 岁;(2)胸腰段椎体骨折,A型,无神经损伤,无其他复合伤;(3)骨折节段为T11~L2。排除标准:(1)胸腰椎骨质疏松性椎体骨折;(2)胸腰椎病理性骨折;(3)术前 MR 无伤椎上位椎间盘和终板损伤;(4)既往有腰腿疼痛病史。共纳入86 例,按照随机数字表法分为观察组和对照组。观察组 41 例,男 29 例,女 12 例;年龄 18 ~ 47 岁,平均(45.3±10.9)岁;体质量(56.33±12.11)kg;骨折椎体:T11骨折9例,T12骨折 15 例,L1骨折 12 例,L2骨折5 例。对照组 45 例,男 30 例,女 15 例;年龄 20 ~ 50 岁,平均(48.8±12.8)岁;体质量(58.18±11.70)kg;骨折椎体:T11骨折 10 例,T12骨折 14 例,L1骨折 14 例,L2骨折7 例。两组一般资料差异无统计学意义(P > 0.05)。

1.2 方法 观察组气管插管后全身麻醉。取俯卧位,腹部悬空,在C 型臂X线机透视下,胸腰段适当向腹侧加压以利于伤椎体位复位。复位后,金属标准方格网标记骨折椎上下椎体椎弓根体表投影。常规消毒,行纵行切口1.5 cm,切开皮肤、皮下及深筋膜,从多裂肌与最长肌间隙分离至关节突及横突。在C 型臂X 线机透视引导下,在伤椎及上下椎体(6 钉)同时将穿刺针尖置于椎弓根投影的外缘(即左侧10 点、右侧2 点处),内倾10 ~15°。平行终板向椎体内穿刺,穿刺针进入骨质内2 cm 后透视确定穿刺针尖端在椎弓根投影内未突破内侧皮质,侧位透视确认穿刺针与终板平行并继续穿刺至椎体后缘前方1.0 cm再次复查C线片,穿刺针位置好,放置扩大管及保护套管,中空丝攻扩大钉道,拔除穿刺针,再将实心椎弓根螺钉沿保护套的方向拧入椎体,C 型臂X 线机透视确认螺钉位置良好,安装置棒器并置棒,依次置入螺帽、应用撑开器透视撑开复位,复位满意后固定螺帽,可吸收线闭合伤口。对照组方法同观察组,行跨伤椎4 钉固定。两组术后应用头孢呋辛针静脉注射预防感染48 h,患者3 d 后可佩戴支具下地,并注意适当行腰背伸肌功能锻炼。7 ~ 14 d 后出院,定期随访,术后 10 ~15 个月取出内固定装置。

1.3 观察指标 本组均获随访,随访时间12 ~24 个月(平均14.5 个月)。随访记录影像学指标、病史及查体。影像学指标包括椎体前缘高度比值[骨折椎椎体前缘高度/(上位椎体前缘高度/2+下位椎体前缘高度/2)×100%]、后凸 Cobb’s 角;记录两组伤椎上位椎间盘终板愈合情况。

1.4 统计方法 采用SPSS 17.0 软件进行分析。计量资料以均数±标准差表示,采用非配对t 检验;计数资料采取2检验。P <0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组手术前后影像学资料比较 两组术后椎体前缘高度比值、Cobb 角均较术前显著改善(均P <0.05)。两组术后1 周椎体前缘高度比值、Cobb’s角差异均无统计学意义(均P >0.05)。两组术后1 年椎体前缘高度比值、Cobb’s角差异均有统计学意义(均P <0.05)。见表1。

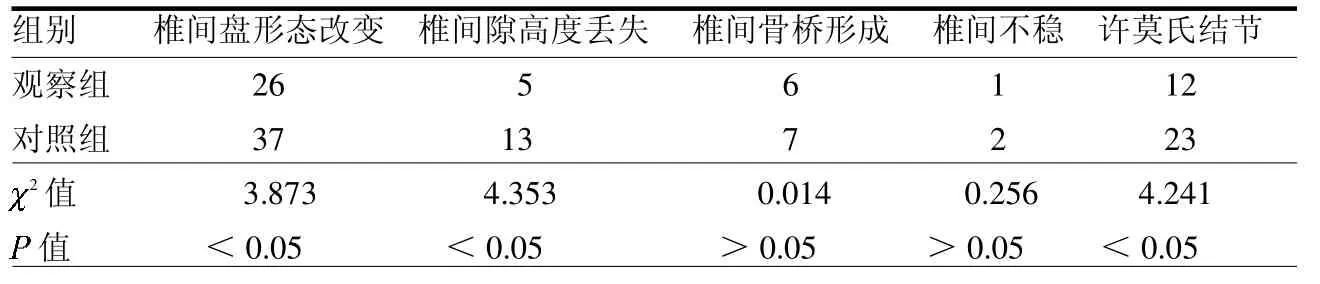

2.2 两组伤椎上位椎间盘终板愈合情况比较 两组椎间盘形态改变、椎间隙高度丢失、椎间骨桥形成、椎间不稳及许莫氏结节差异均有统计学意义(均P <0.05)。见表 2。

3 讨论

3.1 对椎间盘、终板损伤术前诊断的临床意义 在胸腰椎骨折分类中,无论是AO 分型还是Denis 的三柱理论都很少关注椎间盘及终板损伤。临床上在胸腰椎骨折术前影像学评估中,X线和CT对椎间盘损伤的评估只能通过间接影像学表现如椎间隙高度改变作初步判断[5]。

椎间盘作为前中柱的重要组成部分,它具有连接及缓冲减震、提供可屈活动功能,对脊髓的保护和脊柱的稳定有非常重要的作用。Daietal[6]研究指出,椎间盘损伤是引起矫正角度丢失、后凸畸形进行性加重以及内固定失败等的主要原因。本研究结果显示,对于A 型骨折,通过微创后路跨伤椎钉棒系统,虽然能有效的恢复伤椎的正常高度、椎间隙高度等,纠正后凸畸形,但是在后期随访中,仍会丢失部分椎体前缘高度及后凸Cobb’s 角;对损伤严重的椎间盘及终板损伤,发现骨性终板破裂损伤,虽然手术内固定后大部分都能较好的复位,但是在后期随访中发现,部分终板骨折会出现塌陷,导致髓核进入椎体形成许模氏结节,形成“蛋壳样”改变。脊柱满意的矫正及生理力线与稳定重建的“金标准”仍然是骨性融合[7],但由于伤椎局部环境缺乏良好的支撑结构,终板损伤、结构改变及退变等因素作用下,且由于椎间盘自身愈合修复能力欠佳,导致椎体间不稳。椎间盘组织不仅在稳定脊柱和保护脊髓功能方面具有重要作用,而且在胸腰椎骨折后的不稳定因素中,椎体本身只占38%,其余则归因于椎间盘结构。

表1 两组手术前后影像学指标比较

表2 两组患者术后伤椎上位椎间盘终板愈合情况比较 例

3.2 微创经伤椎固定的优势 对于胸腰段椎体A 型骨折,既往开放跨伤椎4钉固定由于内固定物承载应力大,容易出现椎体前缘高度丢失,后凸Cobb’s角丢失,更有内固定松动、断裂等情况发生。本研究结果显示,4 钉固定在长期随访后椎体前缘高度,后凸Cobb’s角上仍有丢失,在椎间盘-终板较严重损伤时,更为明显。有学者认为,在伤椎上置入椎弓根钉可能使骨折块进一步分离,纵向撑开时螺钉可能在椎体内移动切割椎体,伤椎置钉是不合理的[8]。本研究发现,伤椎置钉可以增加复位的把持力度,由于作用支点更靠近骨折中心,有利于纠正骨折,力臂短,更加稳定,有利于损伤的终板及椎间盘的自我修复。经伤椎置钉,优势在于直接的推顶作用并压缩后柱的方法, 不但可以达到直接复位的效果,还可以实现缩短后柱以及延长前柱,更符合生物力学的实际需求,因此更加利于复位椎体高度的维持。在修复后,也可以达到更强的稳定性,患者恢复更好,有利于提高预后效果[9]。在长期随访中发现,能较好的维持椎体前缘高度及后凸Cobb’s角,增加了术后维持稳定的能力,并且可以减少内固定术后终板塌陷的发生率。微创经伤椎制钉能够较好的维持伤椎上终板的骨折复位,减少了终板应骨折发生的结构改变及退变等情况,减少了相应椎间盘突变的发生。本研究结果显示,两组间出现椎间明显不稳的例数均很少发生,分析其原因,可能是由于末次随访时,脊柱内固定仍存在,椎间稳定性仍能得以维持,故相关不稳定的征象并不明显,或是由于随访内固定拆除半年,随访时间短,残留椎间盘等结构功能仍能维持椎体间的稳定。但是,随着内固定取出、患者日常工作强度增加以及随访期的延长,椎间盘在创伤后的病理学改变的基础上,加重退变,若术后没有很好的稳定性让椎间盘及终板自我修复,其引起椎间不稳定的风险仍较高。

3.3 本研究不足之处 (1)本次研究随访时间较短,随访终点为术后1 ~2年,对于疼痛缓解、早期并发症而言随访时间已经足够,但对于椎体前缘高度指数、后凸Cobb’s角及椎间盘、终板退变情况等远期随访指标,本研究的随访时间仍不够,尚需进一步随访;(2)本次研究的术前椎间盘及终板分型不是十分精细,但是这是目前最精确的分型诊断,因此本次研究结果中临床疗效结果相对客观、稳定和可靠。