国内青年文化研究的可视化分析(2000—2020):热点与趋势

马若宏 王跃平

青年文化作为社会生活中最具活力的文化板块,一直是各研究领域和社会各界关注的焦点。《社会学辞典》中“青年文化”词条内容为“流行于青年中的群体文化。是青年这一社会群体的心理、精神需求、生活方式、行为模式及价值观念的一个复合体,受家庭、学校、社会、职业、文化程度等诸多因素的影响”[1],并指出青年文化主要包含具象文化、观念文化、文化心理结构等方面内容。新时代,社会的高速发展与文化的多样繁荣给青年的成长带来了巨大的机遇,同时也带来了挑战。青年作为涉世未深的群体,其健康成长是全社会关心与关注的焦点。2017年,中共中央、国务院印发《中长期青年发展规划(2016—2025年)》,再次强调“青年是国家的未来、民族的希望。青年兴则民族兴,青年强则国家强。促进青年更好成长、更快发展,是国家的基础性、战略性工程”[2]。青年文化作为青年群体的文化表征,是研究青年群体的重要视角,是学界关注的热点问题。本文系统梳理国内近20年青年文化研究的载文情况,旨在用数据为学习者提供有益的研究参考,为该领域的研究与发展建言献策。

一、数据来源与研究方法

国内青年文化研究的文献储量巨大,已有近万篇。为使分析更准确,向学习者提供更具参考价值的数据分析,本文以中国知网中的核心与CSSCI研究层次的期刊文献为分析数据(此数据来源作为全文分析使用),检索和筛选文献的日期是2021年1月20日。经过甄别,得到2000—2020年的有效中文文献共1120篇,图谱绘制所使用的文献可视化分析软件为CiteSpaceⅢ,是由陈超美教授设计并开发的一款文献计量分析软件。该软件常用于文献分析,便于研究者了解某一研究领域的研究热点与发展动态。

二、图谱与计量结果分析

(一)年际文献发布情况

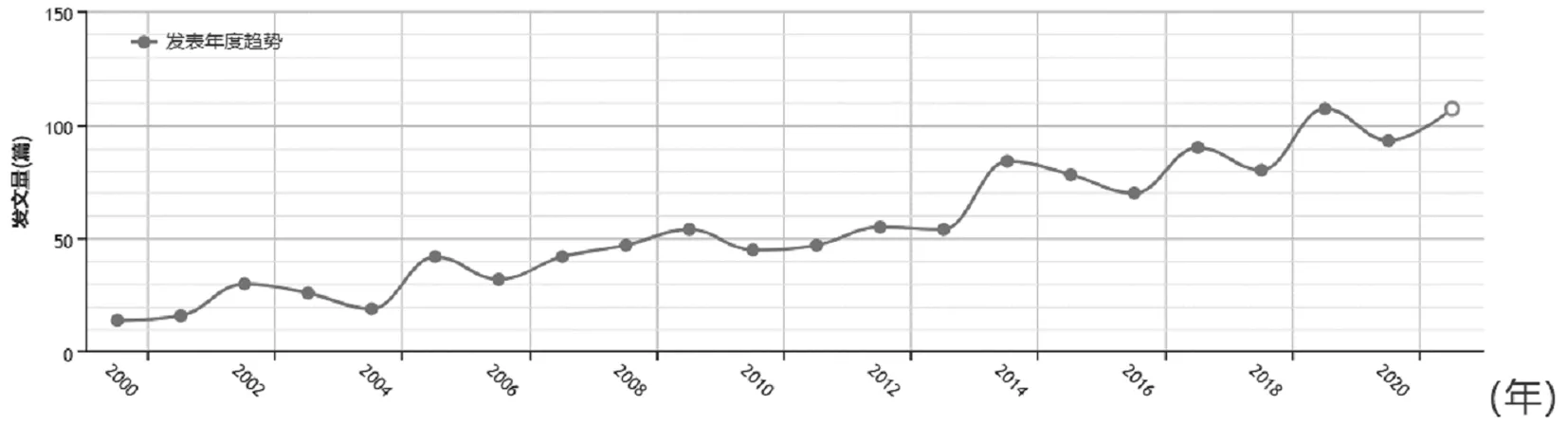

利用中国知网的计量可视化分析功能,统计出了近20年青年文化研究的年际文献发布情况,如图1所示。由图1可见,国内青年文化研究在21世纪的前10年发展较缓,自2013年开始,呈现稳步增加趋势。从文献年际发布情况看,近20年青年文化研究呈现短期趋缓、整体稳步上升的大趋势,该领域研究热度较高。

图1 2000—2020年国内青年文化研究年际文献发布情况

(二)研究空间分布

在软件操作界面,将“Node types”同时设定为“Author”(作者)与“Institution”(机构),时间阈值为1,运行CiteSpaceⅢ,可以得到国内青年文化研究主要机构与作者网络聚类知识图谱,如图2所示。图2反映了国内青年文化研究领域的主要机构、作者以及两者间的合作关系。由图2可以看出,图谱点线分布分散,各机构间连线较少、聚类不多,说明国内青年文化研究在空间分布上较为分散,作者与机构间的合作不紧密。值得关注的是,中国青年政治学院内部的四个机构之间形成了合作关系,即中国青年政治学院中国马克思主义研究中心、中国青年政治学院中文系、中国青年政治学院外语教学中心、中国青年政治学院外国语言文学系。图2反映了青年文化研究获得部分学术团队的关注,但合作不紧密,因此该领域研究成果的共享与流动性尚显不足。

图2 国内青年文化研究主要机构与作者网络聚类知识图谱

青年文化研究中发文量位列前八的发文机构有苏州大学凤凰传媒学院(13篇)、南京大学社会学院(12篇)、中国青年政治学院(11篇)、首都师范大学文学院(9篇)、中国青少年研究中心(9篇)、北京师范大学文学院(8篇)、武汉大学新闻与传播学院(7篇)、暨南大学新闻与传播学院(7篇)。由此可见,高校群体、青少年研究中心为该研究领域的主力。发文量位列前八的主要作者有陆玉林(8篇)、石国亮(7篇)、胡疆锋(7篇)、陈旭光(6篇)、马中红(6篇)、闫翠娟(6篇)、陈敏(5篇)、风笑天(5篇)。以上数据供学习者、研究者参考,如对青年文化研究感兴趣,可以从检索与研读作者撰写的论文开始,逐渐投入到该领域研究中来。

(三)研究热点与趋势

研究热点一般是某个时段内,篇数较多且彼此存在密切联系的一系列研究成果及其研究的内容。高度凝练的关键词直接反映了一篇文献的研究焦点和核心价值。国内青年文化研究的关键词聚类知识图谱,如图3所示,直观反映了该领域的研究热点。图谱中的每个圆形节点代表一个关键词,圆形节点越大则表示该关键词在不同文献中出现的频次越多,节点间的连线越紧密表示不同关键词在同一文献中的出现越频繁,因此圆形节点较大、连线较多的关键词在一定程度上与该领域研究热点相契合。出现频次较多的关键词为“《新青年》”“青年亚文化”“青年群体”“文化自信”“大学生”“新文化运动”“价值观”“思想政治教育”“大众文化”“网络文化”“伯明翰学派”。

图3 国内青年文化研究关键词聚类知识图谱

依据关键词聚类以及文献研读,我们将国内青年文化研究的热点分为以下三类:一是围绕青年文化进行的理论本体阐释研究;二是围绕青年文化的共时与历时具象文化特征展开的分析性研究;三是探求青年文化的心理认知结构及其引导的社会性研究。

围绕青年文化进行的理论本体研究,聚焦于“伯明翰学派”与“青年亚文化”研究,关注其与“大众文化”“传统文化”之间的关系。相对于亚文化现象的产生来说,国内对于“青年亚文化”的研究要滞后一些。围绕“《新青年》”而开展的新文化与青年运动的研究,与亚文化的内涵并行不悖。英国伯明翰大学“当代文化研究中心”以研究通俗文化与媒体而著称,形成了“伯明翰学派”。“伯明翰学派”关注青年亚文化现象,因此运用该学派理论分析国内青年亚文化现象一度成为青年文化研究的热点。陈龙[3]、胡疆锋[4]、马中红[5]等学者对“伯明翰学派”及国内青年亚文化研究都有过专门的论述。

围绕青年文化的共时与历时具象特征而展开的分析性研究侧重挖掘和分析流行于青年群体中不同的文化特点。该研究视角新颖、独特,成果颇丰,其中有三个最主要的研究视角:一是网络青年亚文化研究,新媒介带来的网络虚拟世界让青年的情绪可以“碎片化”表达,网络亚文化形式多样,如丧文化、吐槽文化、佛系文化、二次元文化等。二是影视与青年文化研究,例如,分析不同类型的影视作品中反映的青年群体文化特征,或是为当下网络短视频等影视传播新样态提出策略性建议,即用更温和的方式表达带有“冲突”“边缘化”特质的青年文化等。三是文学与青年文化研究,从20世纪70年代的伤痕文学到网络文学再到当下的玄幻小说,文学以不同题材、不同视角记录着几代青年的成长与叛逆,文学记录着青年成长和文化的变迁。

探求青年健康发展及其引导的社会性研究多是关注青年的心理健康与全面成长。“青年价值观”“青年文化建设”“大学生”“文化自信”“思想政治教育”等多个关键词展示了青年文化研究始终在关注青年群体的心理、个人发展与价值观养成。李忠伟[6]从文化自觉自信角度增强青年的思想政治教育;侯文华[7]也谈到文化自信对青年发展的引领作用;平章起、魏晓冉[8]在分析网络青年亚文化的同时,侧重于社会冲突、传播与治理,以期消解亚文化对青年的负面影响。

图4是2000—2020年国内青年文化研究领域的关键词激增图,反映了文献中关键词的激增情况,激增起始年份、持续时间等数据反映了研究中热点生成、发展和趋势变化。图4中的“研究初现年份”代表了该关键词的最早出现时间;“激增值”显示的数值反映了关键词的激增情况,其数值越大,激增态势越强;“激增起始年份”为该关键词的激增起始年份;“激增结束年份”表示该关键词的激增结束年份。由图4可知,近20年激增力度最大的排名前三的关键词为“文化自信”“青年亚文化”“新媒体”。激增词最多的年份是2015年,激增词为“《新青年》”“青年亚文化”。通过观察激增词的持续时长可以发现,“《新青年》”与“青年研究”的激增态势仅持续了一年,而“青年文化建设”“大学生”这两个关键词的激增态势分别持续了8年和7年,“文化自信”“青年亚文化”“新媒体”和“网络青年亚文化”的激增态势持续3年以上,且目前仍处于激增态势之中。由此进一步推测,目前仍处于激增态势的“文化自信”“青年亚文化”“新媒体”“网络青年亚文化”等关键词所对应的相关研究内容,是目前及未来国内青年文化研究的趋势。

图4 国内青年文化研究的关键词激增图

三、对于国内青年文化研究的展望

近20年,青年文化的研究与社会发展同频共振,有理论建构、文化现象分析以及文化与青年发展关系等多维研究视角,研究热点稳固、研究内容逐渐成熟。而今,以互联网为代表的信息技术迅速发展,推动人类进入信息时代,文化表现方式更加多样。青年文化研究在以下方面仍值得我们思考。

一是进一步丰富聚焦国内、面向国际的青年文化研究,重视本土化理论建构。在“伯明翰学派”经典理论以外,结合我国青年文化的具体情况,丰富理论体系。目前,学界对于青年文化的研究大多聚焦“大学生”群体,而对某些特别的青年群体文化关注则较少。青年农民工是社会比较关注、极具研究价值的群体,对于该群体文化的研究成果将丰富青年文化研究的内容,如周明宝[9]在关注城市化进程中,着重探究城市滞留型青年农民工的文化适应与身份认同问题。

二是进一步聚焦研究对象,拓宽学科视域,丰富跨学科研究思路与研究范式。以往的研究多集中于社会学、哲学、美学、教育学等学科,而青年文化的表现方式和具体内容是多样的,例如,随着网络语言的发展,可从语言学视角关注青年语言使用情况,以此来探究青年的网络文化心理。此外,还可以在质化分析的基础上丰富量化实证研究。征鹏、浦颖娟、孙艳[10]对江苏21所高校的网络青年亚文化传播路径进行调查,梳理了网络青年文化传播的基本路径。

三是回应社会与时代需求,使研究动态发展、纵深发展。当下,短视频成为最热的传播样态,青年群体可以与各类群体展开深度对话与交流。网络媒体的产生为亚文化提供了生存的土壤,如今5G登场,势必改变原有的文化生态,人们要持续关注。同时,网络使不同文化以更柔和的方式得以互通,主流文化与亚文化的互动是值得深入研究的重要课题。