从《儒林外史》看明清时期公共性质园林

崔华桢 贾奥恒 吴弋

据记载,中国最早具有公共性质的园林出现于先秦时期[1],最早见于文献记载的为魏晋时期会稽兰渚山麓的兰亭[2]。公共性质园林兴盛于唐宋时期,到明清时期较为成熟,但相比于主流体系的皇家园林、私家园林和寺观园林,因特点不够鲜明、存世数量不多且文献记载较少,所以其相关研究少之又少[3],直到20 世纪80 年代“公共园林”这个名词才应运而生[2]。目前,国内外学界有关研究鲜有针对古代公共性质园林的功能及特点,多从地域、城市、时期等方面进行归纳、整理、分析[4~6],或是从布局结构、园林要素方面解析造园艺术[7],后来深入到隐含的社会背景、思想文化以及发展与演变[8~9],但是研究年代跨度较长,尤以对唐宋时期的研究最为丰富多样[10~11]。有关明清时期的公共性质园林研究则较少,或从官府造园出发,针对清代雍正时期对西湖公共游赏地的整治疏浚、景点建设作详细概述[12];或从造园主体、选址、空间、技法、意境等方面对明清时期南昌府的公共性质园林进行梳理[13];或以泉水为主要景观要素,总结了明清时期济南的传统园林,探索泉与传统公共性质园林营造的关系[14]等。

明清时期是小说发展的鼎盛时期,小说中总会有一定的篇幅对环境进行描写,其中包括园林,《儒林外史》就是典型的一例。作者吴敬梓的家族有造园传统,其从小便生活在曾祖父吴国对兴建的遗园中;中年吴敬梓移居南京,几度纵游于扬州、淮安等地,游览过诸多名胜及其他园林[15],对园林的描述具有丰富的现实基础。作为中国古代批判现实生活小说的巅峰之作,《儒林外史》中场景的描写很大程度上反映作者的生活环境,所描写的园林比之虚幻小说更贴近现实,对目前研究明清时期的公共性质园林更具有借鉴意义。

因此,本文以《儒林外史》为载体,以书中主人公的游览和日常活动为切入点,通过梳理他们在不同地区、不同类型的公共性质园林中的所见、所为、所感,探究明清时期公共性质园林的类型与构建形式,进而对其功能特点进行归纳,补充丰富该时期公共性质园林的研究体系。

1 《儒林外史》中的公共性质园林

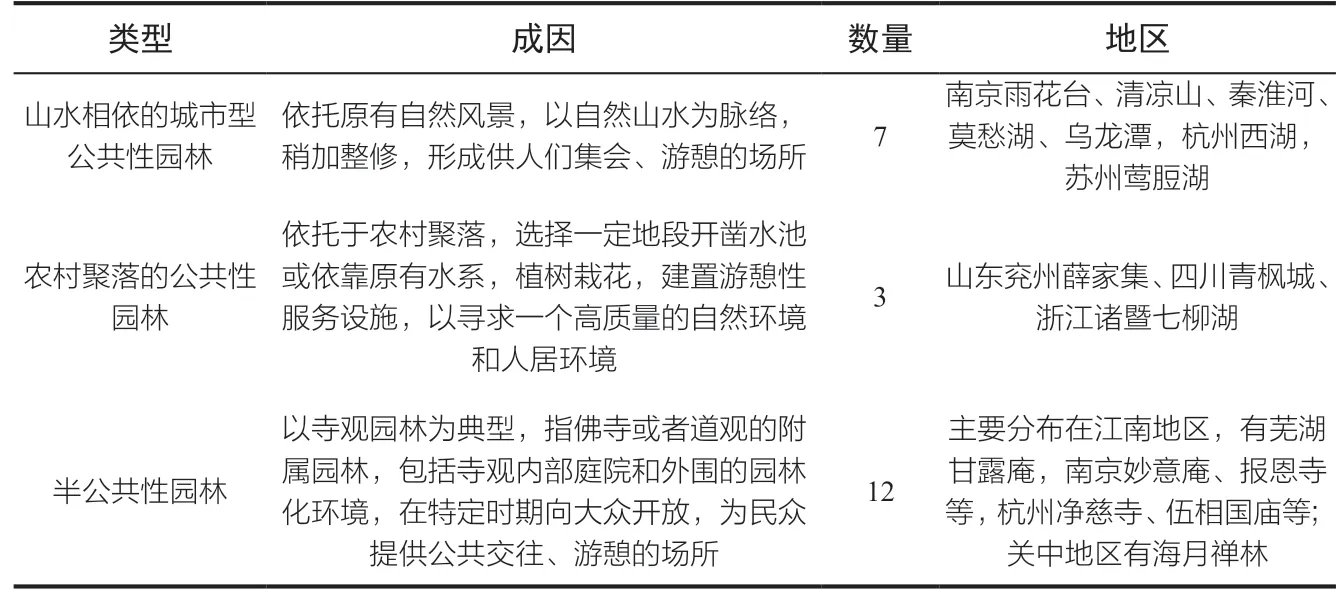

《儒林外史》涉及并进行详细描写的具有公共性质的园林共有二十余处,分布在山东、四川以及江南等地区,以江南居多。根据形成原因,将其分为3 类(表1)。

2 明清时期公共性质园林的功能

2.1 美学功能

公共性质园林的美学功能主要体现在主体对客体的游览、欣赏和体验的过程中[16]。具有公共性的园林更加开放和外向,较大的环境空间造就了更为丰富的观赏面,游赏过程中更易获得良好的审美体验。

例如杜慎卿众人在雨花台岗游玩,步上山岗,见到途中巍峨的庙宇、祠堂;到山顶上望见城内的万家烟火,澄江似练;直至日色西斜,又见两个挑粪工静静地坐在山上看日落。这一连串自然风光跟人文景观的游览观赏,让人不由感受到雨花台这一座秀丽山岗的魅力。

书中对西湖的全景式描写更是浓墨重彩之笔。马二先生的游览路线(表2)展示了“园中之园”的设置手法—诸园各抱地势,借景山水,开拓视野与意境。这种手法是受中国传统美学思想的影响,是感性的写意,侧重于表现主体对客体的审美感受和审美情感。在马二先生游西湖途中,随着视角的不断切换,各种景物依次进入他的视野,又在视野中隐去,可谓是步移景异,难怪连他这种被世俗利益熏心的人在游览西湖时都会发出“真乃‘载华岳而下重,振河海而不泄,万物载焉’[17]”的感慨。

植物是造园四要素之一,也是景观营造不可缺少的一部分。农村聚落的公共性园林植物配置多选用具有乡村特色的植物。书中第四十回中有对青枫城的描述:“到次年春天,杨柳发了青,桃花杏花都渐渐开了……[17]”园林至城门的主干道两侧种植柳树,间杂桃杏,形成了一幅风景优美的乡村田园风光。公共性质园林建筑的构建,一是与自然充分融糅,亭榭、桥梁等小品自由随宜地半藏半露于淡烟疏柳之中,显示人工意匠与自然浑为一体[3],发挥观景与点景的作用,如书中第三十回所描写的湖亭景观:“诸名士看这湖亭时,轩窗四起,一转都是湖水围绕,微微有点熏风,吹得波纹如彀[17]”。二是结合相应的功能形成独具特色的人文景观,以秦淮河两畔为例,金陵世家贵族的私园、贡院、市肆、风月之地集聚,湖中画船箫鼓,昼夜不绝,展现了公共性质园林中商业建筑之繁华。

表1 《儒林外史》中的公共性质园林分类

表2 马二先生游西湖的路线

2.2 社会功能

作为公共开放领域,明清时期的公共性质园林为各阶层民众的公共娱乐和休憩提供了场所,具备公共开放性、可参与性和服务性等特性[2]。公共性质园林的社会功能反映在哲学思想和普通民众的活动中[2]。公共性质园林的不断发展使园林的公共服务职能进一步提高,景观属性变得多样化,并能满足不同人在不同时段的不同需求。这个时期民众的观赏游玩、诗会、庙会等活动与公共性质园林联系密切,公共性质园林承担的游憩与交往、议事与祭祀、服务性居所与读书等功能,都是其社会功能的体现。

具有公共性的园林最主要的作用即为游人提供游憩交往的场所。例如诸暨七柳湖,一个适合野炊的地方,挑一担食盒,提一瓶酒,挂一块毡条,危老先生三人围坐在湖边谈论了足足半日。此外,一些寺观园林在保留自身职能外,利用植物、建筑、山水等要素,为游人提供一个舒适的游憩活动空间。如“那一日,妙意庵做会。那庵临着乌龙谭……这庵里曲曲折折,也有许多亭榭,那些游人都进来顽耍……走到柳阴树下,一个石台,两边四条石凳,三四个大老官簇拥着两个人在那里下棋[17]”,从中可看出妙意庵已经成为市民阶层游玩、娱乐的场所:加以石台、石凳等休憩设施,游人到此既可在亭榭中赏莲,又能于柳荫处乘凉纳暑。除此之外,公共性质园林还具有祭祀、议事的功能。如书中第二回的描述:“山东兖州府汶上县有个乡村,村口一个观音庵……后门临着水次。河边间杂种植着桃树、柳树,红红绿绿,雨下在河里,烟笼远树,景致更妙……集上人家,凡有公事,就在这庵里来同议……[17]”此处的观音庵充当了议事厅的角色,是全村文化风俗的中心,村民们共同商讨事宜的场所。公共性质园林大多还是自然跟人文特征的交织之地,如具有公共性质的寺观园林,被视为超凡脱俗的人居环境,不论是文人雅士还是附庸风雅之流,都常将其作为借住、读书之地。如书中提及的报恩寺,常被人们作为一个僻静的去处,更是房钱不贵的寓所,“从大殿过去,通过曲曲折折的阶级到一片高地,便是寺内的三藏禅林—内有参天的大木,几万竿竹子,风吹的到处飕飕的响[17]”。又如书中写道“王玉辉也不懊悔,听其自然,每日在牛公庵看书[17]”。还有牛布衣借宿的甘露庵,“门面三间……右边一间做走路。进去一个大院落,大殿三间[17]”。牛布衣在夜里吟哦一些诗词,且每逢清风明月的时节,寺内的老僧便同他在天井里谈说古今,甚是相得。通过这些描写,可看出文人雅士多以寺观园林作为攻读诗书、修身养性的场所,平日里还可与禅僧交流书画心得。

2.3 文化功能

人文景观的逐渐形成依靠长期的人类活动,而公众活动使得文化得以传承[16]。因此作为公共活动载体的公共性质园林就有了文化功能,推动文化的传承与发展。文人因园林之盛名而聚集,园林又因文人之诗作而扬名。《儒林外史》中出现的多处具有公共性的园林,除了提供文人墨客与居民交往、游憩场所的传统功能之外,也与休闲、娱乐相结合,作为俗文化的载体而兴盛。这些公共性质园林大多都反映了当时的人文活动和风俗习惯。书中的秦淮河水景呈现出一种富丽与清雅结合的独特美感:“夏月淮水盈漫,画船箫鼓之游,至于达夜,实天下之丽观也。冬间水落河干,则一望河亭惟有木橛蝟列耳,令人尽意……[17]”在河畔观赏湖光山色、画船箫鼓是明清时期南京人最主要的娱乐活动[18]。火树银花的景象展现了明清时期秦淮河夜晚的盛况,到夜晚月上柳梢时,“两边河房里住家的女郎,穿了轻纱衣服,头上簪了茉莉花,一齐卷起湘帘,凭栏静听[17]”,可谓是“朝朝寒食,夜夜元宵”。此处的秦淮河更多的是起到承载当地风俗、营造人文景观的作用。南京的另一处公共性园林莫愁湖则是另一番风景。吴敬梓有诗云:“遥望风潭清,渐见溪堂豁。野水飞鸳鸯,乔木鸣鶬鸹。当风抚曾楹,湖外山一抹。”文人们选择依山傍水的莫愁湖举行大规模的文人集会,进一步营造了其文化氛围。五月初三,通省梨园子弟各班齐集湖亭,各演杂剧,“请宴”“借茶”“刺虎”轮番上演,入夜点几百盏明角灯,照耀如同白日,直闹到天明才散去。如此规模的莫愁湖湖亭大会记录了当时文人雅士与市民共举的风俗文化活动,与此相似的还有苏州莺脰湖诗会和杭州西湖诗会等。

3 明清时期公共性质园林的特点

3.1 形式简单

1)古代公共性质园林的规划设计更加自然随意,形式较为简单,一亭即是一处园林。与现代园林相比,古代公共性质园林讲究因地制宜,在设计时不会特意规划出用地范围,更不会限定园林的边界,多依托现有的自然山水景观,随意增建一两处供人坐憩、赏景的构筑物如亭、榭等,就能形成一处优美的风景图画,既是点景,又能观景。书中南京清凉山上的八角亭、莫愁湖湖亭以及芜湖的识舟亭等皆是如此。

2)没有特定的使用人群。相比于皇家园林、私家园林等有着较明确的目的性和阶级性,归个人或国家所有,具有明显的个人属性,具有公共性的园林是面向大众的,市民阶层可自发设计、建造公共性质园林供大众游玩。公共性质园林的功能类型更加丰富多样,使人们无论身处何地,无论身份贵贱都能平等地享受山水林泉之乐。

3.2 来源广泛

明清经济在经过短暂的低迷之后步入正轨,而作为经济富足、社会稳定的产物之一的公共性质园林也同样得到长足发展。市民阶层的城市生活和传统风俗文化活动使得城市型的公共性园林进一步完善自身的功能类型,最能体现公共性质园林的艺术以及特点。古代村落受中国传统文化“以孔为尊”的影响,儒家文化繁荣兴盛,加上村落有一定经济实力,多设祠堂以满足供奉、祭祀、议事之需,其中常结合理水需求,营造开放型的游憩场地,成为具有公共性园林特点的村落核心[3]。此外,具有公共性质的其他园林也已比较普遍,以寺观园林为例,此时其继承了宋以来的文人化、世俗化传统,在市井各阶层中的宗教地位基本稳固,除个别具有明显的宗教象征外,大部分变得简练朴实,拥有类似公共性质园林的职能并成为公共游览地。并且明清时期大兴佛教、道教,数量之多、祀神之众是任何一个朝代都无法比拟的[19],据《宛署杂记》记载,仅明朝的北京城内城就有包括寺庙、道观、庵在内的宗教性建筑233 处[20]。可见明清时期具有公共性质的寺观园林之繁盛。

4 总结

中国古典园林和明清小说都是中国传统文化的瑰宝,吴敬梓笔下《儒林外史》中的园林,可看成是他生活中所游览过的公共性质园林的艺术再创造,也是其造园思想的表叙。公共性质园林作为中国古典园林重要组成部分,发展到明清时期已经形成自己独特的园林文化。其公共职能类型多样,不仅具有传统园林的植物、建筑、山水游赏等美学功能,更重要的是融合了自然风光和人文景观,承载了各市民阶层的日常生活和风俗活动,其所具有的游憩交往、修习与服务居所等社会功能以及风俗记录等文化功能,是皇家园林、私家园林等其他类型园林所不能媲美的。探究明清古代公共性质园林的功能特点,对于研究此时期的城镇公共娱乐活动、近郊野外游憩以及山水审美等风景游赏活动具有重要的参考价值,也可以丰富明清公共性质园林研究体系。随着现代公共园林的不断发展,城市公园的建设越来越物质化,忽略了人文精神对现代公园建设的重要性。研究传统文学作品和历史遗存,深入了解古代公共性质园林的美学、社会、文化等功能内涵,对于发掘相关城市的历史文化、继承传统园林文化、弘扬地域特色有着积极意义。如何在公共园林设计中重拾民俗传统文化,在为居民提供休憩娱乐场所的同时,展示当地的历史文化和社会内涵,避免出现“千城一面”的现象,是当代园林建设过程中值得思考的问题。