行政权力、信息公开与政府清廉度

——基于韩国中央政府机关的实证研究

倪 星 许凤显

一、研究背景与问题

自20世纪90年代以来,为了提高公共部门的透明度和清廉度,韩国政府制订并修改了一系列法律和命令。透明度的概念在《行政规制基本法》(第五条)、《信息公开法》(第一条)、《公共记录物法》(第一条)、《行政程序法》(第一条)、《特定金融信息法》(第一条)、《防止腐败权益违反法》(第四条)中均有所强调。《腐败防止法》(第一条、第二条、第七条、第八条)更是明确界定了腐败的概念,强调了反腐败的重要性。这意味着通过政府规制、行政程序和信息公开等方面的系统化改革,提高行政透明度,推进反腐败工作和廉政建设,已经成为韩国政府施政的重要目标。

在此背景下,李明博政府提出要顺应开放、共享、沟通与合作的时代潮流,推动政府改革。朴槿惠政府进一步将其融入到行政哲学和公共价值体系中,提出了政府3.0政策,强调连通政府内部与民间社会,灵活运用公共信息,为公众提供定制化的个性服务。在政府3.0政策中,排在战略优先性第一位的就是建立“沟通的透明政府”,通过公开信息、开放公共数据,实现官民协同治理。韩国政府的公开信息改革,包括信息公开制度、原文信息公开、政策实名制等,目的是通过公共信息的积极公开提高政府的可信赖度,增加国民的知情权,进而提高政府的透明度和责任感。

阳光是最好的防腐剂。世界上很多国家先后颁布和实施信息公开法,目的正是为了保障国民的知情权,提升政府的透明度和清廉度。然而,尽管韩国政府做出了上述一系列努力,但实际效果并不尽如人意。在国际透明组织公布的2017年度清廉指数排行榜中,韩国得分为54分,在180个样本国家和地区中排名第51位,仍处于一般的水平。(1)参见https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017。韩国国民权益委员会发布的《2017年腐败认知度调查综合结果》显示,在企业家、外国人、专家、公务员和一般国民等调查对象中,认为公务员腐败的比例比上一年有所增加。尤其是企业家群体选择该项的比例达52.2%,增幅为14.5%。(2)详见韩国国民权益委员会:《2017年腐败认知度调查综合结果》,第7页,http://www.acrc.go.kr/acrc/board.do?command=searchDetailTotal&method=searchDetailViewInc&menuId=05020703&boardNum=68592。值得关注的是,拥有巨大权力的中央政府机关公务员涉嫌腐败案件的比例较高。根据国民权益委员会2014年发布的《腐败行为者处罚正常化方案》,2011年被查处的1818名腐败行为者中有536名是中央政府公务员,占比最高,达29.5%。2012年被查处的1610名腐败行为者中有483名是中央政府公务员,占比仍然最高,达30%。(3)参见韩国国民权益委员会:《腐败行为者处罚正常化方案》,第3—4页,http://www.acrc.go.kr/acrc/board.do?command=searchDetailTotal&method=searchDetailViewInc&menuId=05020702&boardNum=38017。回顾最近两年的高层公务员腐败案件,可以发现在被媒体认为的四大权力机关(检察厅、国家情报院、警察厅和国税厅)中,前任首尔地方警察厅长、前任计划财政部长官、前任国家情报院长、前任国防部长官、前任检察厅检察长等都涉嫌受贿案件。

中央政府机关拥有更大的权力,更需要透明、清廉地运行。但是,在现实中我们却发现了中央政府机关公务员更高比例地涉嫌腐败。那么,行政权力对于政府清廉度到底具有什么样的影响?积极寻求主动公开和共享信息的政府政策能否在提高清廉度方面起到实质性作用?其背后究竟隐藏着哪些深层次的逻辑?为了回答上述问题,本文在相关研究文献的基础上,构建理论框架,通过实证数据分析,检验政府机关行政权力大小、信息公开程度对其清廉度的影响,进而验证信息公开程度在其中所发生的调节作用。显然,中国和韩国均属于儒家文化圈,都选择了政府主导型的经济发展模式,在较短的时间内实现了经济起飞,但由于政府权力集中也带来了不少腐败问题。当前,中国正在大力开展“互联网+政务服务”改革,通过简政放权、政府信息公开、数字政府建设等方式,提高公共服务效率和质量,推进反腐败斗争和廉政建设。以韩国为案例,本文深化了对政府清廉度及其影响因素的测量和因果机制的分析,推进了本领域的研究积累,具有较大的理论意义。同时,对韩国政府信息公开和廉政制度建设的经验进行总结,给中国政府制定和优化相关改革方略提供了针对性的政策借鉴,具有重要的实践价值。

二、文献评估与理论框架

(一)文献评估

很多学者认为权力会导致腐败,但至于权力的哪些因素以及通过怎样的机制对腐败产生影响,则存在不同的观点。

多数学者都倾向于认为,行政权力对清廉度存在显著的消极影响。例如,Bontis、Bart和Seleim(2009)使用各国数据进行实证分析,发现较高的权力水平显著降低了该国清廉度。[1]不过,有研究发现,在对人均GDP和人类发展指数进行控制后,行政权力对清廉度的消极影响变得不显著。其原因可能是遗漏核心变量导致了内生性问题,使得研究结果不准确(周浩,2016)。[2]那么,权力是通过什么机制来影响腐败的呢?韩国学者Lee Youngkyun(2004)的研究表明,政府规模以及政府的过度干预是导致腐败的核心因素。[3]政府规模越大,在资源分配过程中能发挥越强的影响力,会增加腐败机会,助长政府官员谋取私利的趋势。政府的过度干预也使得腐败的通道多样化,让私企等外部行为者能够更多接触政府官员并为获取合适的信息付出代价,两者之间形成更紧密的权钱交换关系。因此,他指出导致腐败的主要因素包括政府规模、过度的中央集权型权力结构、资源分配相关的决策能力、公职人员滥用权力、对规制的自由裁量等。Jeon Cheonun(2005)则认为,资源分配过程中政府机构的结构性因素会增加腐败机会,并将政府规制的概念细分为规制对象数量、与被规制对象接触的频率、决策方式与裁量权行使方式等。[4]李雪灵等人(2012)也强调政府规模与政府干预是导致腐败的因素,认为使用各国的人均GDP能解释该国的清廉度水平,人均GDP高的国家表现出较高的清廉度水平;一个经济体的政府规模越大、政府干预程度越高,则清廉度水平越低。此外,低收入不平等程度、经济自由度与高贸易开放度等因素都对清廉度产生正向影响,媒体与国民自由度通过对腐败的监督作用能提高清廉度。[5]

魏昕、张志学(2010)认为,崇尚权力的社会往往表现出资源配置不均衡的现象,权力大的一方有能力控制大部分资源,全面影响整个社会资源的配置。在这种情况下,社会底层民众对稀缺资源的需求和实际供给之间存在矛盾,因而更积极地采用贿赂当权者的方式来获取稀缺资源,从而使得腐败的可能性越来越大。[6]但是,有一些学者不认同上述观点。例如,麻宝斌(2013)通过对全球62个国家和地方的数据进行实证分析,发现权力对清廉度呈显著的反向影响,但该影响主要是通过社会监督而非资源集中路径产生的。[7]

综上所述,现有文献为本文提供了重要的概念和变量关系,但依然存在深入挖掘的空间。首先,在测量方面,现有文献主要通过政府规模等单一指标来测量行政权力,难以准确、完整地反映行政权力的丰富内涵。其次,现有研究更多是在宏观层面上探讨行政权力与清廉度之间的关系,但行政权力对于清廉度的影响是否会受到其他条件的影响而发生变化?尤其是,着力于提高权力运行透明度的信息公开能否缓解和调节这两者的关系?本文试图运用韩国中央政府机关的相关数据进行进一步分析,力图在这些方面有所突破。

(二)分析框架

基于上述文献回顾,本文以委托-代理理论为背景,在行政权力与政府清廉度的关系中引入信息公开机制,构建分析框架。

1.行政权力与清廉度的关系

委托-代理理论为研究腐败问题提供了基本的理论范式。基于委托-代理理论,可将外部社会公众视为初级委托人,将高层级政府视为次级委托人,而接受前者监督的低层级政府则是代理人,政府清廉度主要取决于监督作为代理人的政府官员的相应制度设计(Becker,Stigler,1974)[8]。其中,最重要因素之一就是政府权力分配。因而,一些学者提出,缩小政府行政权力及官僚自由裁量权是行之有效的预防腐败方案(Jeongsuk,2001)。[9]尤其是在现代国家中,政府是代表人民进行公共治理的工具,人民委托政府机关及其工作人员行使必要的治理权力,行政权力的产生即源自于这种委托-代理关系。行政权力越大,对行政权力进行制约和监督就越难,那么政府的腐败程度可能就越严重。

2.信息公开与清廉度的关系

根据委托-代理理论可知,如果委托人缺乏充足的信息,就难以监督代理人的行为,从而产生逆向选择和道德困境。可见,充足的信息是委托人监督代理人的重要前提。许多学者相信,信息公开制度能发挥各方主体的监督作用,遏制腐败的发生,进而改善政府清廉度(Djankov et al., 2010)。[10]Gorodnichenko和Roland(2010)认为,腐败的隐蔽性问题是反腐败战略中遇到的最大难题,当政府在透明和公开的环境中运行时,政府的行为可能变得更加谨慎,腐败发生的可能性会降低。[11]为了有效地监督政府,必须充分了解政府的行为及其影响,信息公开由此成为发挥公众问责与社会监督功能的有效手段。在许多国家的政府采购改革实践中,透明度已被认为是遏制腐败、强化公平竞争的重要机制。韩国学者Lee Hyunyoung(2014)以24个中央政府机关和16个广域自治团体为对象进行实证分析,结果显示,信息公开对中央政府机关清廉度产生显著的正向影响,而对其他非中央机关的影响不显著。[12]但该研究的样本量较少,且未考虑其他因素,如机构独有的职责类型、政府规模、政府权力等,可能存在较严重的内生性问题。

与此相反,有些学者质疑信息公开对清廉度的正向作用,认为信息公开不一定有助于提高清廉度,有时甚至起到反向作用。例如,根据Bertot、Jaeger和Grimes(2010)的观点,与政府决策有关的信息公开会使得公务员以更谨慎的态度工作,可能导致公务员与外部利益相关者之间形成更隐秘的关系,更难以观测到真实的腐败情况,使腐败问题变得更加严重。因而,信息公开制度并不一定有利于提高政府的清廉度。[13]同样,Boehm和Olaya(2006)认为,委托人和代理人的信息不对称是导致两者之间激励不兼容和代理人道德风险的主要原因,但有时解除这种信息不对称反而不利于两者的利益。[14]因为信息可分为关于代理人行为结果的信息和关于代理人行为过程的信息,前一类信息公开有利于委托人,后一类信息公开则可能导致新的道德风险等问题。不过,这些研究都忽视了时间维度,在不同的时期,信息公开对于政府清廉度的影响可能存在显著差异。有研究发现,在信息公开法颁行的初期,因为政府透明度提高,公众能够更全面、深入地了解政府决策,使得公众感知到的政府清廉度有所降低。但这种影响只出现在信息公开法颁行的初期,从长远来看,信息公开对清廉度产生的负向影响将逐渐消失(Cuillier,Piotrowski,2009)。[15]

显然,信息公开机制在助力委托人监督代理人方面的角色是不容忽视的(Florini,2007)。[16]因为代理人有可能利用分工结构中必然产生的信息不对称现象,对于需要负责任的工作内容进行隐瞒从而逃避责任,并实施仅对特殊人群有利的政策,而提高决策过程中的透明度能够预防这类问题的发生。信息公开制度能够在一定程度上缓解委托人和代理人之间的信息不对称问题。可以预期,信息公开程度越高,对腐败的预防和遏制效果就会越明显。

3.信息公开的调节作用

委托-代理理论认为,政府机关的信息垄断及由此造成的信息不对称是导致权力腐败的主要原因。在信息不对称的情况下,代理人可能会隐藏信息和行动(Dubois,Vukina,2004)。[17]。Byungchul(2009)对韩国中央行政机关的研究发现,信息公开程度低的政府机关大多数是拥有权力较多的机关,政府机关权力越大,对公开信息的要求表现越消极。因为政府机关的权力越大,内部就拥有越多的敏感信息,这些敏感信息成为该机关存在的意义和自由裁量的空间,因而该机关对公开信息的要求会采取更加消极的态度。[18]而信息藏匿又增加了委托人监督代理人的难度,进而降低政府的清廉度。为了确保委托人能够有效监督代理人,预防和惩治权力腐败,就必须通过自上而下地推行信息公开机制压缩其自由裁量的空间。对此,一些学者指出,在韩国政府机关中,由于组织文化、职责类型等因素导致的腐败较多,必须进行行政改革,积极推行信息公开制度,破除拥有较多权力者和高层官僚等特权层对于信息的垄断,提高国民的监督能力,从而降低权力腐败发生的可能性(Sukhoon,2008)。[19]

在实践中,韩国《公共机关信息公开法》第三条明确规定,要在各级政府机关中推行信息公开制度,消除信息不对称,确保政府运作的透明性。与以往的改革不同,韩国的信息公开制度是自上而下地强力推行,最大限度地削弱了政府机关根据其权力大小而选择性公开信息的可能性。因此,信息公开制度的推行对韩国各级政府机关而言是一个外生冲击,起到类似于自然实验的效果。根据预期,这将有助于提高国民对政府权力运行的监督能力,降低权力过于集中对政府清廉度所带来的负面影响,进而使得代理人能够更好地实现委托人的利益和目标。

(三)研究假设

根据上述分析框架可知,首先,在行政权力与政府清廉度的关系方面,行政权力越大,作为委托方的社会公众和上级政府对其进行有效监督的难度就越大,那么政府的清廉度可能越低。其次,在信息公开与政府清廉度的关系方面,信息公开可以缓解委托-代理关系中的信息不对称状况,即随着信息公开程度提高,对腐败的预防和遏制效果就会越好。最后,在行政权力、信息公开与清廉度的关系方面,引入信息公开机制可增强外部主体对政府机关及官员的监督力度,尽可能地削弱行政权力过大对政府清廉度造成的消极影响,起到积极的调节作用。在此基础上,本文提出如下研究假设:

假设H1:政府机关的行政权力越大,其清廉度越低,二者呈负相关关系。

假设H2:政府机关的信息公开程度越高,其清廉度越高,二者呈正相关关系。

假设H3:信息公开正向调节行政权力对清廉度所产生的影响。

三、变量测量与数据来源

(一)因变量:外部清廉度

自2002年以来,韩国国民权益委员会根据《防止腐败权益违反法》第十二条第六款关于公共机关腐败防止措施实际运作情况及评价的规定,每年对于中央政府机关、各级地方自治团体、各级教育厅、有关公共机构、国立大学等进行清廉度测量。清廉度测量分为四个方面,具体包括:第一,外部清廉度。将接受公共机关对外管理和服务的国民定义为外部顾客,从外部顾客的角度来评估该机关的清廉度。第二,内部清廉度。将公共机关内部的工作人员定义为内部顾客,从内部工作人员的角度来评估该机关的清廉度。第三,政策顾客评价,从专家、地方居民等角度进行评估。第四,腐败案件发生状况,将腐败案件数量及类型等指标转换为指数。其中,外部清廉度指标是由腐败指数、腐败危险指数和腐败案件指数组成,包含腐败的直接或间接经验、业务处理的透明性及责任性等具体项目。外部清廉度测量,首先针对接触过政府部门的一般国民进行问卷调查,然后根据各机关被处罚的公务员数量、职位、金额等因素计算出其腐败案件指数得分,最后汇总得出各机关的外部清廉度得分。

本文在韩国国民权益委员会调查报告的基础上,广泛收集、汇总和整理其他相关数据,构建了外部清廉度、权力指数和信息公开程度数据库,对李明博政府的37个政府机关185个样本和朴槿惠政府的38个政府机关190个样本,共计375个样本进行实证分析。其中,外部清廉度指标能够全面、准确地反映各政府机关的实际腐败或清廉状态,本文采用此指标作为因变量。

表2 外部清廉度问卷调查项目

(二)自变量:行政权力指数

Oh Jaerok(2006a、2006b)将行政权力细分为资源、自主性、网络、剩余权力和潜在能力等五个组成因素,利用AHP技术对各组成要素中包含的26个测量指标赋值,计算45个韩国中央政府机关的相对权力大小,其结果体现为行政权力指数BPI(Bureaucratic Power Index)。[20]在后续研究中,他基于2010年4月的标准修改了测量指标和权重,重新计算出卢武铉政府和李明博政府执政期间的中央政府机关权力指数(Oh Jaerok,2014),[21]并在2018年计算出朴槿惠政府执政期间的中央政府机关权力指数(Oh Jaerok,2018)。[22]在本文中,我们直接采用了Oh Jaerok给出的李明博政府和朴槿惠政府执政期间的中央政府机关权力指数。

表3 行政权力指数测量项目[23]

(三)调节变量:信息公开程度

在测量信息公开程度时,现有文献中的一般方法是将信息公开的数量除以信息公开申请的数量。但是,在信息公开申请的数量中,经常包含申请者将与信息公开无关的内容错选为信息公开并转到政府机关的申请数量,由申请者主动取消申请的数量,政府部门无法公开信息并将其处理为“不公开”的申请数量,等等。因此,在计算信息公开程度时,单纯地将信息公开申请数量作为分母缺乏科学性,比较理想的方法是仅考虑政府部门实际上能够处理的申请数量与最终的信息公开数量。Lee Myeongjin和Moon Myeongjae(2010)考虑到上述问题,补充了部分公开的概念,将部分公开数量乘0.5权重,用如下方式计算信息公开程度,提高其可靠性:[24]

从1998年起,韩国政府信息公开制度的主管部门行政自治部每年发布《信息公开年度报告》,由各机关提交有关数据,行政自治部据此形成报告。报告的内容包括整体评价、各机关的信息公开与不公开数量、行政审判与行政诉讼案例、信息公开运作详细数据等。从2004年起,信息公开运作委员会对各机关信息公开制度运作情况进行评价,其结果也一并发布在年度报告中。本文基于《信息公开年度报告》中的各政府机关信息公开资料,参照Lee Myeongjin和 Moon Myeongjae的计算公式,测算出2008年至2017年各中央政府机关的信息公开程度。

(四)控制变量

1.政府规模。现有文献认为政府规模影响清廉度,且韩国国民权益委员会进行清廉度评价时,按照人员规模是否超过2000人将政府机关分为两类进行调查,因此,本文也以此为标准将政府规模作为控制变量。

2.职责类型。Kwon Junseong(2017)指出,国民权益委员进行清廉度评价时,是针对与政府机关有接触经验的国民进行问卷调查,但以侦查、管制、规制为主要职责的政府机关通常会限制国民利益,与以提供服务及传播信息为主要职责的其他政府机关相比,国民往往对前者更容易产生不满,进而影响相关调查结果,这些机关的清廉度更可能被低估。[25]鉴于此,本文将政府机关划分为管制型和服务型两大类别,将管制型机关控制为虚拟变量。

3.年度。Lee Hyunyoung(2014)发现,与腐败和反腐败相关的法律不断在制定或修改,国民权益委员会每年均需调整清廉度评价标准、问卷项目及权重,然后再进行调查。因此,各年度清廉度数值受到一定影响,需要对年度因素进行控制。[26]尤其是本文涵盖两届政府执政期间,时间范围较长,清廉度评价标准的变化幅度也较大,为了研究模型的精细化,需将年度控制为虚拟变量。

表4 变量定义表

四、回归模型与分析结果

本文通过描述性统计和相关性分析,确认各变量是否适合投入统计模型,然后进行面板回归分析,探索各变量之间的因果关系。

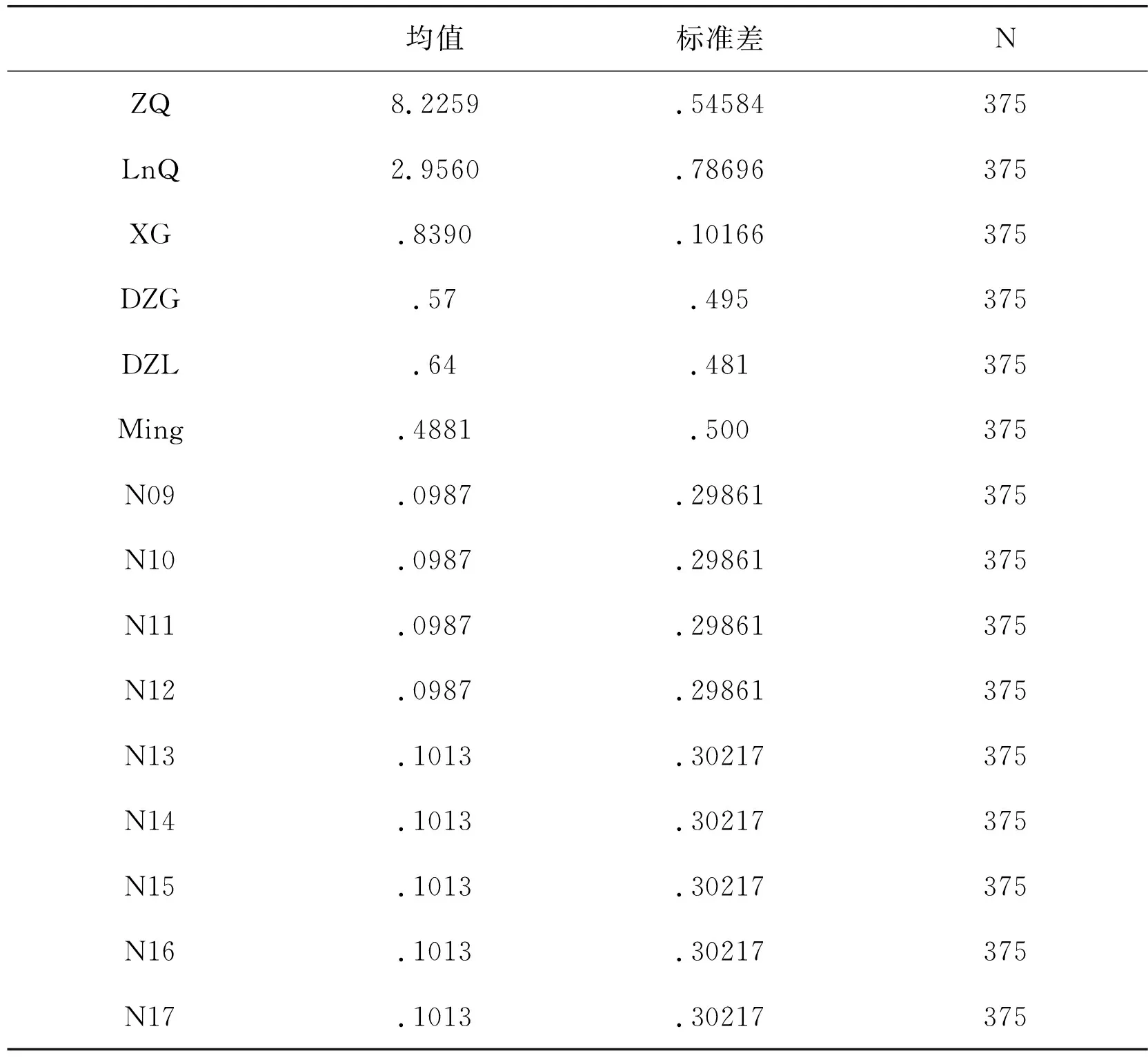

(一)描述性统计

本文收集了李明博政府五年执政期间(2008年—2012年)37个中央政府机关185个样本,朴槿惠政府五年执政期间(2013年—2017年)38个中央政府机关190个样本,共对375个样本进行了分析。其中,政府清廉度(ZQ)的样本平均值为8.2259、标准差为0.54584,行政权力指数(LnQ)的样本平均值为2.956、标准差为0.78696,信息公开程度(XG)的平均值为83.90%,标准差为0.10166。

表5 描述性统计结果

(二)相关性分析

在进行回归分析之前,为确认各种变量之间的关系,本文先进行了Pearson 相关性分析,结果如表6所示。其中,清廉度与权力指数存在显著的负向关系(-0.258),清廉度与信息公开程度存在显著的正向关系(0.260)。另外,清廉度与政府规模存在显著的正向关系(0.174)。因为在定义虚拟变量时,将人数不足2000人的机构设为1,故此结果可解释为规模小的政府机关的清廉度较高。清廉度与职责类型存在显著的正向关系(0.225)。因为在定义虚拟变量时,将其他机关设为1,故此结果可解释为侦查、管制、规制类政府机关的清廉度较低。此外,权力指数(自变量)与信息公开程度(调节变量)之间存在负向相关性(-0.331),权力指数与职责类型之间存在负向相关性(-0.221)。即权力指数越高的机关,其职责更多属于侦查、管制、规制类型,拥有较多内部信息,在信息公开方面表现出更消极的倾向。

表6 相关性分析结果

(三)面板回归分析

与普通最小二乘法相比,面板回归分析(Panel Regression)更适合处理历时性的趋势变化,而且能够控制个体层面的差异,故可获得更为精确的统计结论。[27]因此,本文采用面板回归分析来检验研究假设。

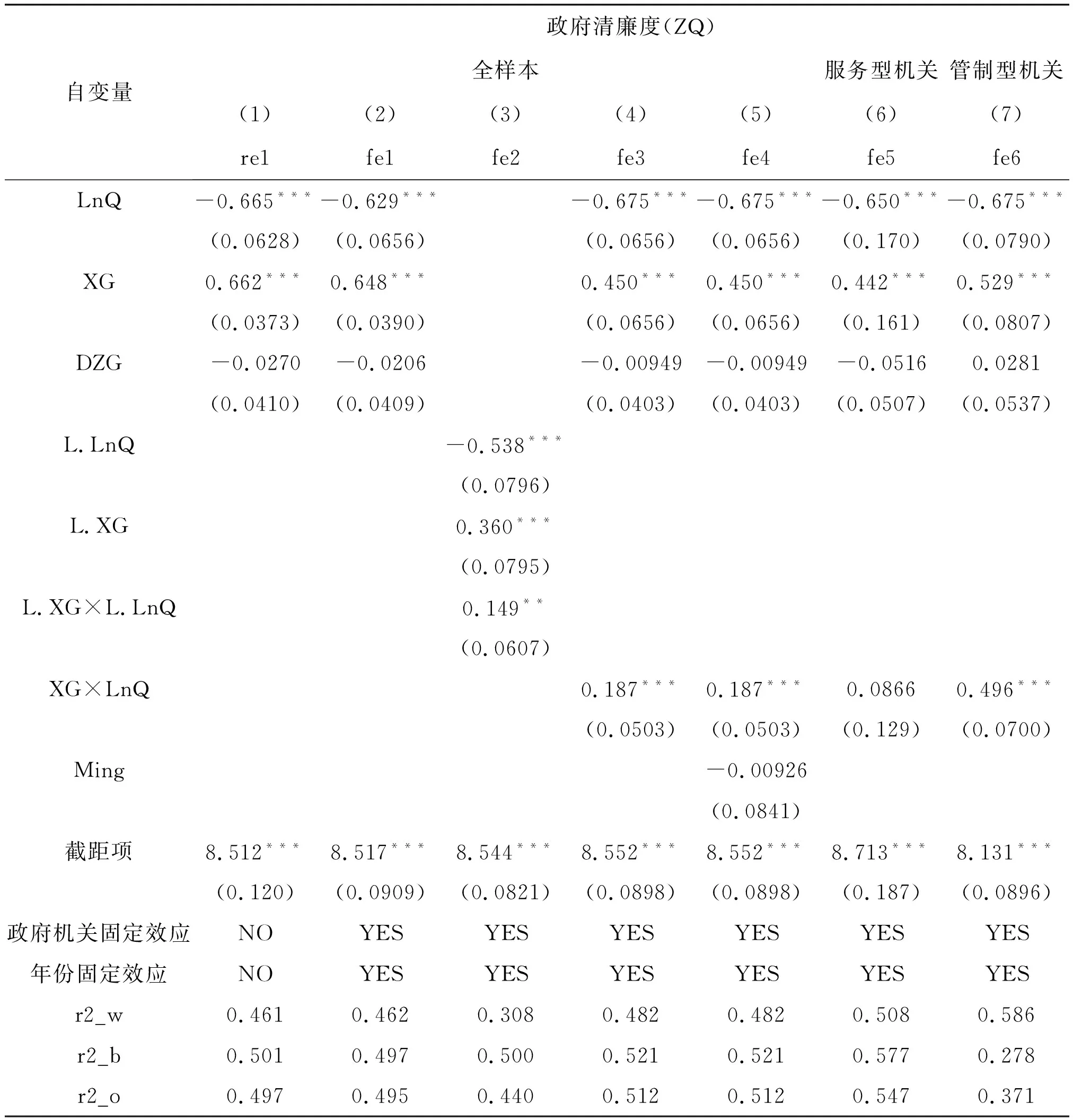

首先,根据前面的研究假设,构建本文的基准模型。模型的具体设定如下:ZQit=ρ1LnQit+ρ2XGit+ρ3LnQit×XGit+ρ4DZGit+ρ5Mingit+αi+Tt+∈

在公式中,等式左边是本文的因变量,即ZQit,等式右边是核心自变量。其中,ρ1检验假设H1是否成立,即行政权力指数对于政府清廉度的影响,预期方向为负;ρ2检验假设H2是否成立,即信息公开程度对于政府清廉度的影响,预期方向为正;ρ3检验假设H3是否成立,即信息公开程度对于行政权力与清廉度关系的调节作用,预期方向为正;ρ4测量的是政府规模对于政府清廉度的影响;ρ5测量的是两届政府(李明博时期和朴槿惠时期)对于政府清廉度的不同影响。此外,模型还控制了年份固定效应Tt和中央政府机关的个体固定效应αi。

其次,对面板模型选择的检验。一是采用Breusch与Pagan拉格朗日乘子检验(Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test),在随机效应模型和最小二乘法之间进行检测。结果表明,P值小于0.001,因而拒绝使用最小二乘法。二是采用豪斯曼检验(Hausman test),在随机效应和固定效应之间进行检测。结果表明,H统计量为-0.08。当前对于H统计量为负的处理尚未有定论,有学者建议,在样本量较小的情况下,保守的做法是采用固定效应模型。[28]固定效应在处理不随时间变化而变化的遗漏变量的影响上有着独到的作用,因而,本文主要采用了固定效应模型进行分析,同时采用随机效应模型进行稳健性检验。此外,还对各模型进行了共线性检验。结果表明,各解释变量的方差膨胀因子(VIF)均小于10,说明各模型均没有严重的多重共线性问题。

最后,在各模型中对政府机关的固定效应和年份固定效应进行控制,得出统计分析结果。由表7可见,在第(1)列中,使用随机效应模型进行分析,结果显示,在控制其他变量的情况下,权力指数与政府清廉度呈负相关关系,且在0.01的水平上显著;信息公开程度与政府清廉度呈正相关关系,且在0.01的水平上显著。在第(2)列中,使用固定效应模型进行分析,结果显示,在控制其他变量的情况下,权力指数与政府清廉度呈负相关关系,且在0.01的水平上显著;信息公开程度与政府清廉度呈正相关关系,且在0.01的水平上显著。在第(3)列中,由于上述因素之间可能存在反向因果关系,如政府清廉度可能反过来影响权力指数,即政府清廉度越低,行政权力越大。为解决此类问题,本文将核心自变量的滞后一期纳入到模型中,结果显示,即便考虑了反向因果问题,上述发现依然成立,相关变量的滞后一期对因变量的影响都在0.05的水平上显著。在第(4)列中,没有采用滞后一期进行处理,结果显示,在控制其他变量的情况下,权力指数、信息公开程度及两者的交互项对清廉度的影响都在0.01的水平上显著,方向与前面的结果一致。在第(5)列中,加入李明博政府的哑变量,结果显示,在控制其他变量的情况下,李明博政府的清廉度比朴槿惠政府略低,但并不显著。也就是说,两届政府的清廉度没有显著差异。在第(6)和(7)列中,分别对服务型中央政府机关和管制型中央政府机关两个子样本进行分析,结果显示,在控制其他变量的情况下,信息公开程度对于权力指数的调节效应在服务型机关子样本中不再显著,而在管制型机关子样本中显著。可见,信息公开程度对于权力指数与政府清廉度之间关系的积极调节效应,主要体现在管制型中央政府机关之中。

综上所述,本文的研究假设H1、H2和H3均得到证明。不过,政府规模与清廉度之间没有呈现显著的线性关系。而且,朴槿惠政府与李明博政府之间的清廉度也没有显著差异。

五、结论与讨论

本文以委托-代理理论为依据,认为公民、政府与公务员之间复杂的权力委托代理关系是引起腐败的主要因素,信息不对称状态的存在使得腐败变得更加严重,而适当地限制行政权力、实行信息公开制度能够有效地提高清廉度。基于韩国李明博政府(2008—2012年)和朴槿惠政府(2013—2017年)执政期间的375个样本进行统计分析,发现行政权力对清廉度产生显著的负向影响,信息公开程度对清廉度产生显著的正向影响。而当行政权力与信息公开同时发挥作用时,信息公开程度可以减少行政权力对清廉度产生的负向影响。此外,政府规模与清廉度之间没有显著的关系,但职责类型对政府清廉度产生显著影响,信息公开对于权力指数与清廉度之间关系的积极调节效应主要体现在管制型的中央政府机关中。

表7 面板回归分析结果

本文的研究结论证实了英国历史学家约翰·达尔伯格·阿克顿的名言:“权力导致腐败,绝对权力导致绝对腐败”,[29]验证了行政权力的委托代理关系和信息不对称诱致腐败现象的具体机制。同时,本文发现,即使是在行政权力不发生实质性变化的情况下,也可以通过信息公开制度的积极有效运用预防发生绝对的腐败。信息公开制度所带来的清廉提升效果,在权力较大的管制型中央政府机关中更明显。相对于精简政府规模而言,调整政府职责类型是更直接、有效的廉政手段。

当然,由于资料收集的困难,本文未能对韩国政府中拥有最高权力的总统府(青瓦台)、总统秘书办公室、国务调整室、国务总理秘书室等进行分析。另外,企业家出身的李明博和政治家出身的朴槿惠在执政理念与执政风格上存在差异,不同时期社会舆论和公众情绪的变化也产生着重要影响,这些因素均需在后续研究中加以补充完善。