文化人类学视角下水西彝族土司建筑的基因解读*

杜春兰 常 贝 DU Chunlan, CHANG Bei

0 引言

在对物质空间的研究中,常借以文化人类学中的“文化基因”以解读其生成、变迁的内在机理[1]。文化基因是人类文化系统的遗传密码,它在不同的物质空间载体上具有不同的表现形式,产生了不同的应用理论。在建筑学相关领域,文化基因最早用于传统乡村聚落和历史片区形态的研究以及文化景观的识别上,后来逐渐运用到地域性建筑的分析上。透过“建筑文化基因”的外在表达、内在成因和遗传变异机制的分析来深度解读区域物质空间的“地域性”和“文化性”,已成为传统地域性建筑和景观研究的普遍范式[2]。

传统地域性建筑是特定时代和地区的产物,其营建活动在“文化基因”传递过程中起到关键作用,两者互为表征。特定历史背景下产生的民族代表建筑:土司建筑,是历代土司组织修建以统治地区的行政和生活中心,规模一般较大,具有生活、行政、军事、文化、经济等综合性功能,可较为全面地反映土司统治地区的社会面貌、民族文化精神以及土司群体的政治处境和文化心理。其中贵州水西彝族发展形成的土司制度文化和在其影响下营建的土司建筑堪称典范[3]。多年来,对水西彝族的研究成果多集中在明清土司政治制度、甚至具体到某一重要历史人物(如奢香夫人)对当时社会的影响上[4-6],在建筑学方面对土司建筑的研究多为单纯的测绘总结[7-10],空间和文化两者之间的研究较为割裂。然而空间生产不仅仅只是物质空间的再生产,也是社会关系和文化基因的糅合生产[11]。土司建筑作为民族和历史“文化基因”的载体,其历史价值在于建筑活动被社会历史文化深刻影响的同时,也深深烙印着历史的印记,只有读懂土司建筑背后所蕴含的历史信息,才可能真正读懂土司建筑文化的系统性和独特性[12]。因此本文以文化人类学作为理论视角,借以“文化基因”的概念,以水西“土司建筑”这一历史建筑为例,结合宏观背景探讨建筑空间背后的文化动因,为从文化人类学的角度研究建筑内部的文化基因提供一个参考范式。

1 土司建筑中的文化基因提取

1.1 生计层基因:迁徙性劳作的民族文化特征

生存为社会群体的第一法则。人在对周遭环境的适应和生存中逐渐形成一些行为模式,这些行为刻在一个群体的骨子里,形成生计层面的“文化基因”并植入到建筑的营建活动中,使之适应和满足人们的行为[13]。土司所代表的民族团体与中央王朝之间的博弈一直是影响本民族兴衰发展和土司建筑营建的一个重要因素[14]。水西彝族的土司建筑将社会时代特征融合进本民族生活方式中产生的选址理念,体现了民族基于生计层文化基因的适应性及韧性,映射了土司与中央王朝关系的变迭、土司土官的无奈与权变等多重历史关系。

彝族在中国西南地区居住变迁的历史悠久,据彝文文献《彝族源流》和《西南彝志》记载,彝族经过漫长的哎哺时代发展,从始祖笃慕俄发展到彝族“六祖”后,开始不断迁徙,各自开疆拓土,在迁徙过程中结合地形特性形成的高原游牧游耕文化特性,这是一个受民族特性决定的自发进行的缓慢进程。另一方面,由于中央王朝军事上对边远少数民族的镇压、政治上派遣流官牵制土官权力、文化上以汉族文化同化少数民族地域文化……动荡的局势加速了处于弱势的彝族迁徙、退避至多山险峻的蛮夷之地的过程。这些受生存因素影响下的基因烙印在建筑的选址中,形成了与中原传统聚落和建筑不同的选址经验。

1.2 制度层基因:土司制度下的社会结构组织

自元开始,中央王朝在各少数民族地区实行土司制度,于是彝族在不断分支迁徙的过程中所形成的文化在土司制度的推行下,尤其是中央政权的权力渗透影响下,由缓慢的变迁进入剧烈的变化阶段[15]。这一制度在不同地区不同民族的发展过程中形成不同的特点,在西南地区尤以水西彝族具有典型特色。水西彝族的土司制度是土司在中央王朝的政治系统下结合彝族的等级制度与家支势力共同实现统治,形成与中央王朝和其他地方政权不同的政治制度。它主要包含三种统治方式: 以血缘为纽带的宗法制度、行政和军事合而为一的则溪制度[16]以及“九扯九纵”的职官制度(君长之下的官吏职能和等级设置,是部门分权和层级统御相结合的一种特殊的组织制度,它既参照了朝廷的政治体系,也体现了自身独特的民族特征和地域特征[17])。土司作为朝廷命官,作为一个民族的最高统治者,更多的与中央王朝政治联系在一起,秉承旨意与流官共同治理族众,对主流文化具有一定的认同感,同时系统内部特别讲究礼数和等级[18]。这样一种从民族本源中传承下来的宗法社会、专制政体内含强烈的制度层面的文化基因,在很大程度上又潜移默化地影响到建筑营建的布局与规制上。

1.3 意识层基因:民族融合后的多元文化层次

意识形态是不断变化的,具有动态和时空性。一个民族的文化先后经过血缘家支、政治、他族文化等多重力量的塑造具有了多元性,最终这种多元性在本源特征的影响下转化为同向性。中央对边陲之地推行土司制度的同时加快了西南少数民族尤其是地方统治阶级与汉族文化的融合,但这种融合是自上而下缓慢渗透的,而且从贵州周边输入的文化在到达贵州腹地时已是强弩之末。因此,是否接受或学习“发达地区”的建筑文化,在这些少数民族地区就完全由当地的土司等上层人物接受外部传入的(建筑)文化的程度和方式而决定,并且贵州边地的文化融合会优于中心地带。而在清朝实行改土归流后则是将最后的壁垒打破,民族之间快速的人口流动变化加速各民族文化融合,江西、安徽等地的移民和匠人把当时的汉族建筑文化带入了西南宜居之地,并对原有的少数民族建筑进行替代。但是在文化交流并融合碰撞的轨迹中,作为“非主流文化”的民族地方文化并没有在中央王朝权力和“主流文化”的渗透下消失,而是将两者进行求同存异般处理为本民族成员所认同的文化,融入到意识层面的文化基因中。

2 文化基因下的建筑载体表现

2.1 经验与选址:生计层基因的显性干预

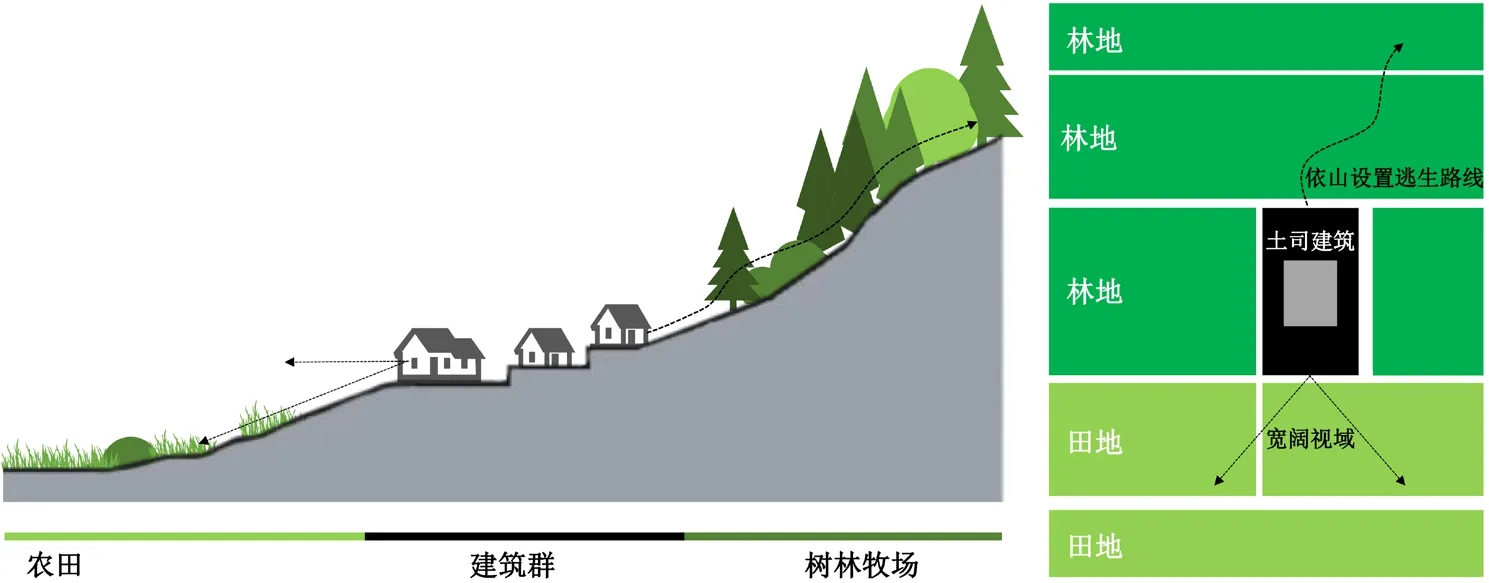

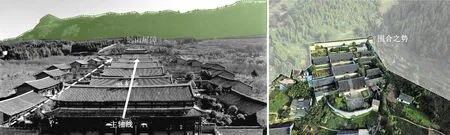

土司建筑的选址不仅是一种政治上的退避与军事防御上的选择,更是一种对生产的适应性变化。为了民族群体的生存只能充分利用严峻自然环境的局限性与封锁性,将本民族游牧游耕的生活特性与西南多山险峻的自然地理环境相结合,从聚落到建筑群体都形成了与自然环境相互依存的关系并总结出“上之林宜牧,中之高宜居,下之缓宜农”的理想选址经验(图1)[19]。地势险要、山林茂密的咽喉之地一方面为土司建筑提供了良好的防御屏障,营造凭险抵抗的感觉;另一方面山地丰富的植物资源可将防御和生产需求相结合起来,上可打猎放牧谋生,同时可利用大山设置逃生路线和布置岗哨等军事设施,使侦查视域较之平地更为广阔;而山脚较为平缓的区域可就地开凿田亩种植,形成向下宽阔的视域。如古罗甸王府“东依珠乍山,山峦叠嶂,山石巉巉,危石示险,若来犯军,也难以伏兵;南有穿岩、阆风,奇峰怪石,树木荫翳,犯军难入;西有铜关、石关,驻军护前,易守难攻;北有木弄关和东关,关上设卡,万夫莫入”[20];大方县贵州宣慰府坐东北向西南,依从自然地形沿海拔的云龙山而建,险要而开阔,其高低错落有致的布局,给往来于土司建筑的宾客和民众以崇敬感,用以展示土司的权威,毕节的大屯土司庄园也形成相似的选址趋势(图2)。这是弱势群体在生存经验和历史境遇指引下的正确选择,它同贵州彝族在相应时代背景下所处的生活境况和安全形势呈现一种直接的映射关系。

2.2 轴线与秩序:统治者本位的外在表征

土司建筑的营造过程所体现的正是基于土司制度所产生的土司身份下的复杂多样且矛盾的心理。各土司系统作为地方政权的统治者具有官本位或政治本位意识,其所具有的特殊权力与体制,使其必然与民族之中的中下层族群存在差异。这一点物态化在其建筑营建上则表现为土司建筑通过借用汉式官署建筑和王宫建筑的轴线和秩序感的打造与本民族的阶层辨识度特征相结合来体现土司的官阶等级和社会地位。

图1 土司建筑理想选址模式Fig.1 site selection model of Tusi architecture

图2 水西宣慰府(复原)与大屯土司庄园周边环境Fig.2 the surrounding environment of Tusi architecture in Shuixi and Datun

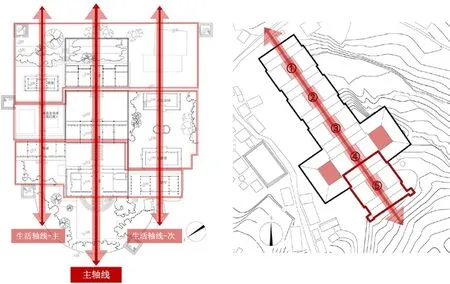

彝族以三六九及其倍数为吉祥数[21],同时根据彝族宗法制对祖先(即“笃”“沽”“维”“哺”“啻”“娄”“博”“灈”“斯”九代天君)的崇拜所形成的九序之规,九在本民族的认知中处于一个特殊的地位,是一个不可逾越的规制。在建筑的营建中仅有君长的建筑方可设为九层,如《彝族源流》等书上多有记载的九重宫、九重堂、九层衙等,这与中央王朝传统文化中以九为尊的认知有着异曲同工之妙。土目建筑①如果建成九重就是越制,因此土目等次级官僚的府第建筑一般是七重堂,一般官员的府第是五重堂,地方土司、土目庄园建筑的形制一般则是以三层台阶进行建造。如现存较为完好的威宁牛棚土目庄园便是真五假七重堂建筑布局:庄园在中轴线上修建5个大天井,第二个天井的左右两侧各设有1个小天井,形成“真五假七”重式建筑,现只存有最后一重院落(图3a);毕节大屯土司庄园在九重宫的基础上学习汉族传统院宅空间秩序将中轴线分为三路,修建为三路三进的变异九栋殿宇,而不是直接在一条轴线上形成九层宫殿[22](图3b),这样既遵循了彝族礼制又形成了土目头领区别于普通土民的秩序感。

图3 水西土司建筑的轴线分析Fig.3 an analysis of the axis in Shuixi Tusi architecture

2.3 布局与功能:政权体系下的矛盾产物

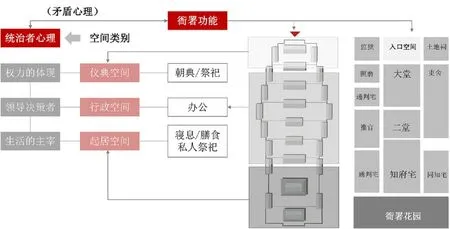

尽管土司作为群体之中的上层,但其在政治立场上仍属于中央王朝土司制度下的朝廷命官,土司建筑应满足制度所规定的彝族土司处理事务的功能,因而在功能布局上常遵循汉式衙署的规制,总体沿用“前朝后寝”的形式,依次营造三个空间节奏:入口区练兵场和主体建筑作为第一层的外放空间,是一种权力威严的展示和起到缓冲的防御性空间(在官署建筑中这一部分所占面积较少);第二部分的行政空间作为空间主体,则是土司作为一方统治者的功能需要,最后一部分的起居内向性空间作为私人身份的表达,往往建设更为精细豪华,充满了土司对于自身的定位认知和权威的展示(图4)。

图4 建筑功能与权威体现的矛盾对比Fig.4 the contradiction between architectural function and authority

行政机关作为保证统治集团有效运转的中枢,在土司建筑中的部门最多、人数也最多[23]。因此在土司建筑的多种功能中,行政功能是土司建筑最核心的功能,所占面积最大,并且根据土司身份的不同分品级建造。君长级行政空间均按“九扯九纵”的结构,其他各级土司土目建筑则按照官职大小与属性布置相应空间。如贵州宣慰府中按照水西的“九扯九纵”职官制度(九扯即九个等级,九纵是指九种职务,九个办事机关以九室居之,下面的主官均由宣慰使按照宗法关系派遣亲属、骨干充任[16]),从第二殿到第七殿根据职官的等级和职责大小安排了相应的机构和办公地点,形成了具有水西特色的布局模式(图5)。

图5 九扯九纵与平面布置Fig.5 the relationship between official position and layout of Tusi architecture

与普通流官的官署建筑不同的是,制度允许土司拥有自己的私人武装,所以土司建筑兼具有浓厚的军事防卫特征,它既是土司武装力量的司令部,又是武器、弹药的保存地,还是军事训练的场所。在贵州宣慰府和大屯土司庄园的入口区都设有练兵场,用于壮丁练兵操练:为了增强防御功能,大屯土司庄园四周筑有2 m多高的砖石墙,沿墙建有6座碉楼以御敌,现一座毁损(图6);牛棚土目庄园的外立面有许多外小内大的射击孔,实为防卫御敌之用;而贵州宣慰府第一殿不仅是首席摩魁更苴主持迎宾和庆典的庄严场所,更是君长检阅兵马展示土司威严时的空间。

图6 大屯土司庄园现存碉楼和四川卓克基土司官寨对比图Fig.6 comparison of watchtower in Tusi architectures between Datun and Zhuokeji

图8 牛棚土目庄园的穿斗结构与夯土外墙相结合Fig.8 the bucket structure combined with the rammed earth outer wall in Niupeng Chieftain Mansion

通过分析这种介于宫殿建筑和衙署建筑[24]之间的土司建筑的空间与功能,可以窥探到基于外来制度基因的强制介入与内部本源制度基因的相互融合和碰撞所产生的矛盾感:土司从中央王朝的职能上等同于汉族流官,而本民族的宗法制赋予内心对于权力地位的期许上则等同于帝王的矛盾体(图4),这样的矛盾缔造了辉煌一时的土司建筑,却在中央王朝政策变迭中逐渐消失在历史长河中。

2.4 结构与细部:意识形态层的动态表达

这种文化的动态变迁迫使各民族各地区通过吸收他族文化融入自身文化习性形成了丰富的建筑文化成就[25],并作用到当时的建筑营建活动等方面,使我们能够从遗留下来的建筑中窥探内部形成的规律。作为原民族统治者的土司只有遵循历史的规律,百纳所长,才能延续和巩固自身的统治,因此土司建筑借助汉式建筑的表达方式传达土司受中央王朝认可的政治地位,成为文化变迁的首选载体。如水西彝族在实践过程中将本民族的自然崇拜和中原的风水择址结合起来,发展成适合本民族生存的选址模式;在许多贵州民居村寨和土司庄园中,都存在合院式建筑,并将本民族的祖先崇拜和汉族传统文化中的祭祖宗祠结合起来,在建筑布局中形成森严的分级结构;石头碉楼点状出现在毕节的大屯土司庄园,是受川西北部藏羌碉楼影响而产生的建筑形式;土司、土目建筑在穿斗式结构的基础上普遍采用重檐歇山顶和单檐硬山顶相结合,盖小青瓦;在建筑装饰方面将彝族长期从事牧业生产而形成的图腾崇拜(常表现为具象化符号)和中原表达美好意愿的物象文化的抽象化表达方式结合起来,形成对本民族的图腾崇拜的具体表达方式(图7),并广泛运用到柱础、栏板、月梁、门板、山墙等建筑装饰部位[26]。一些硬山顶建筑的山墙拱尖处常见蝙蝠、虎头和如意纹组合而成的纹样,取贵州方言中“蝠”“虎”和“福”字的谐音,象征吉祥如意[27]。

在借鉴其他民族建筑文化的过程中各土司建筑并不是一味模仿,而是根据需求进行选择,呈现许多灵活多变的形式,组成了土司建筑区别于其他建筑文化的特征:牛棚土目庄园将穿斗式结构和生土夯筑的外墙结合,朴实粗犷宛若坚硬的城堡,成为当地一大特色(图8);大屯土司府的大堂不拘泥于汉族严谨的建筑形制,左右两山面一侧为风火墙,另一侧为观赏西面良好的园林环境而建立成歇山式屋顶带檐廊(图9)。这些不同地域下文化之间的相互通用与融合正是中华民族多元一体的佐证。

图9 大屯土司庄园大堂正立面图及左右两山面Fig.9 the front elevation and two-side elevations of the chieftain mansion in Datun

3 结语

基因对物质空间具有控制作用,物质空间的特征是一种表达出来了的显性性状,我们可以通过这些显性性状从文化人类学视角来推测其深层次的诱因:建筑文化基因,而土司建筑作为基因的集合,不同层次的文化基因体现在各个不同层次的空间分析上。基因的产生途径包括人应对自然(生计层)、人与人、人与社会(制度层)以及精神世界的建构(意识形态层),这三种途径产生的基因分别反映到选址经验、空间布局、建筑结构和细部装饰等方面,又可与当时的历史信息进一步相佐证,包括历史源流和社会背景、土司制度政权体系的诞生和推行、彝族地方政权与中央王朝关系的变迁以及民族群体和土司群体的生存信息等。这种互为表里的佐证关系即使是历经时代和文化的变迁也依旧无法抹除的,因此,解读空间下深层次的基因对于全面认识土司建筑这一传统地域性建筑以及对其的保护和传承上具有一定的作用。

注释:

① 土司手下的头目名为土目,土目所组织修建的建筑称为土目建筑,其规模因官职和经济实力的大小与土司有所差距,但基本属性也属于本文土司建筑的研究范畴之内。