典型干旱区植被净初级生产力的变化特征与气候因子的相关性1)

兰小丽 孙慧兰 曹丽君 张乐乐 卢宝宝 刘天弋

(新疆师范大学,乌鲁木齐,830054)

植被净初级生产力(NPP)被定义为绿色植物在单位时间和空间通过光合作用从大气吸收的二氧化碳净量[1-3],它等于光合作用吸收的碳与自养呼吸释放的碳的差值[4-7]。植被净初级生产力在全球气候变化及陆地生态系统平衡中扮演着重要的角色,并直接与全球气候变化的关键问题密切相关[8-10]。因此,估算区域植被净初级生产力、定量分析植被净初级生产力的时空变化特征以及研究植被净初级生产力与气候变化的关系是全球气候变化背景下研究的核心内容之一[11-12],也是各国政府高度重视的问题。

目前,在全球气候变化背景下,国内外学者对区域植被净初级生产力的影响因素的研究取得了重要成果。如Tian et al.[13]基于TEM模型研究干旱背景下亚马逊热带雨林植被的生长影响,研究结果表明干旱会使热带雨林植被生产力下降;朱莹莹等[14]对中国西北地区2000—2014年植被NPP进行了因子分析,结果表明植被NPP对降水和气温的响应具有空间差异,杨红飞等[15]基于CASA模型模拟了新疆近10 a草地生态系统净初级生产力,表明受气候、土壤等条件的影响,新疆各年NPP均呈北高南低的分布趋势;秦景秀等[16]以植被初级生产力为评价指标,分析了2001—2016年影响新疆植被恢复与退化的气候因子,认为气温与降水都是影响植被生长的重要气候因子,气温与植被NPP呈弱负相关,降水是该研究区植被NPP的重要限制因子。因此,气温、降水是导致植被NPP变化的重要因素,其影响具有两面性,在全球气候变暖背景下,对黄土高原中部及东南部地区的植被NPP具有促进作用,但对西北干旱区的植被NPP却是不确定的[17]。

在全球气候变暖背景下,研究影响新疆地区植被净初级生产力的关键气候因子以及未来植被净初级生产力的变化趋势具有重要意义。本文运用植被指数、气温和降水数据,对新疆1985—2016年的植被净初级生产力进行估算,分别以年、季节为时间单位,计算植被净初级生产力与降水、温度之间的相关系数,分析植被净初级生产力与气候的关系,了解不同季节植被净初级生产力的年际变化与气候的相互关系,揭示植被净初级生产力年际变化的发生时间和形成机制,有助于准确预测未来气候变化条件下的生产力格局和潜力。

1 研究区概况

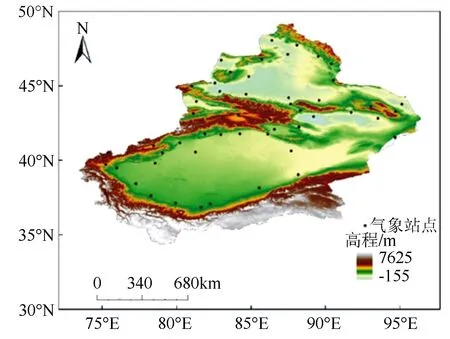

新疆维吾尔自治区(34°25′~48°10′N,73°40′~96°18′E)是我国面积最为辽阔的省级行政区(见图1)。在纬度、海陆位置和地形等综合影响下,新疆形成了明显的温带大陆性气候。气温昼夜温差大,日照时间长,年日照时间2 500~3 500 h[18];降水偏少,年平均降水量为150 mm左右;水汽蒸发旺盛,气候干燥[19]。远离海洋的地理位置导致新疆地区水汽来源不足,全年降水量占全国的降水量的23%[20],具有干旱、半干旱气候特征[21-23]。植被覆盖率较低且不均,使新疆地区成为我国荒漠化和沙化面积最大、分布最广、风沙危害最严重的地区[24]。

图1 研究区概况图

2 研究方法

2.1 数据来源及处理

植被数据来源全球变化数据学报[25],收集1985—2016年区间内的中国逐月气象数据、土壤质地数据以及基于MODIS、AVHRR遥感影像的土地覆盖类型和植被指数数据的基础上,将这些数据经过格式转换、投影转换、空间尺度匹配等统一在同一尺度系列内进行数据处理,再将其输入到CASA模型。CASA是由遥感数据、温度、降水、太阳辐射、植被类型和土壤类型共同驱动的光能利用率模型,经由CASA模型模拟计算获得北纬18°以北中国陆地生态系统逐月植被净初级生产力1 km栅格数据集。经验证,该数据集准确性较好。

为确保数据的连续性和完整性,筛选出新疆52个气象站点,截取1985—2016年的每日平均气温和逐日降水数据,气象数据来源于中国气象科学数据共享服务网(http://data.cma.cn/user/toLogin.html)。

所有图像数据均采用GCS-WGS-1984投影,由ArcGIS10.2软件做进一步的处理分析。

2.2 植被净初级生产力变化与趋势

运用栅格计算多年平均植被净初级生产力进行变化分析,计算公式为:

植被净初级生产力与气候要素间的分析,主要采用空间偏相关分析方法,通过计算时间序列数据的相关系数,反映两个因子间的相关程度。

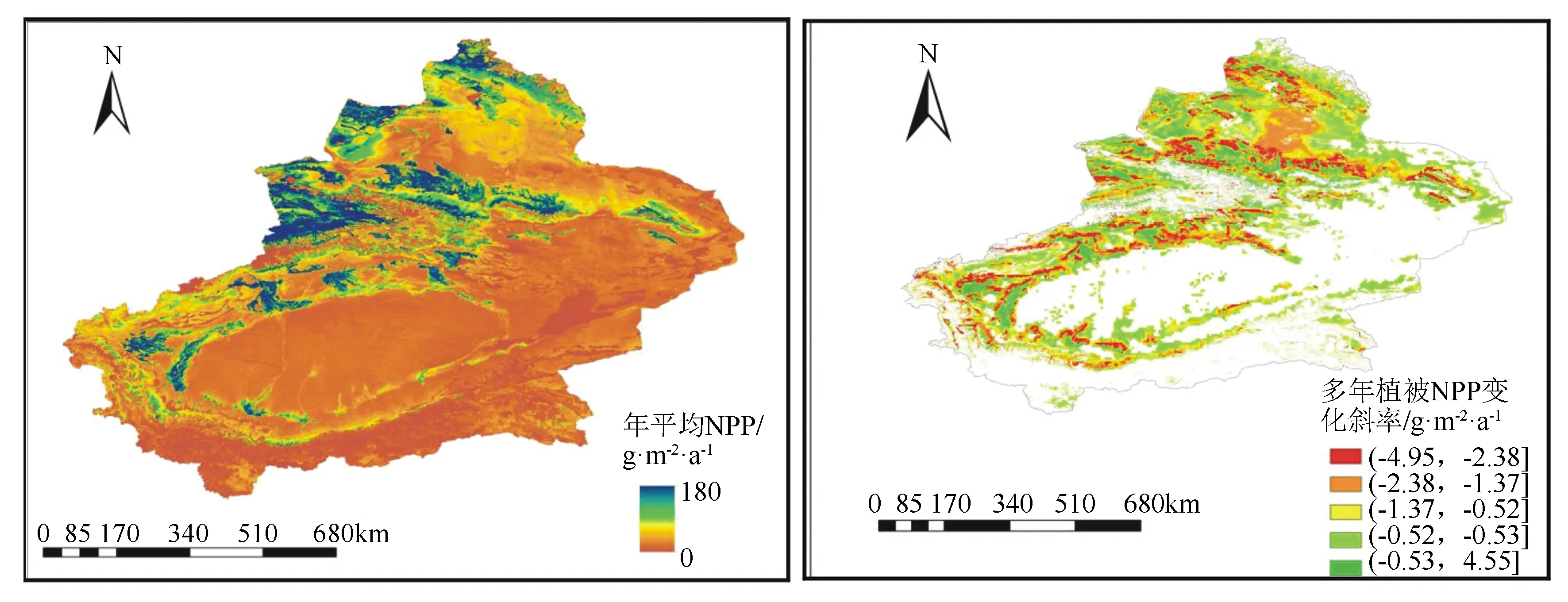

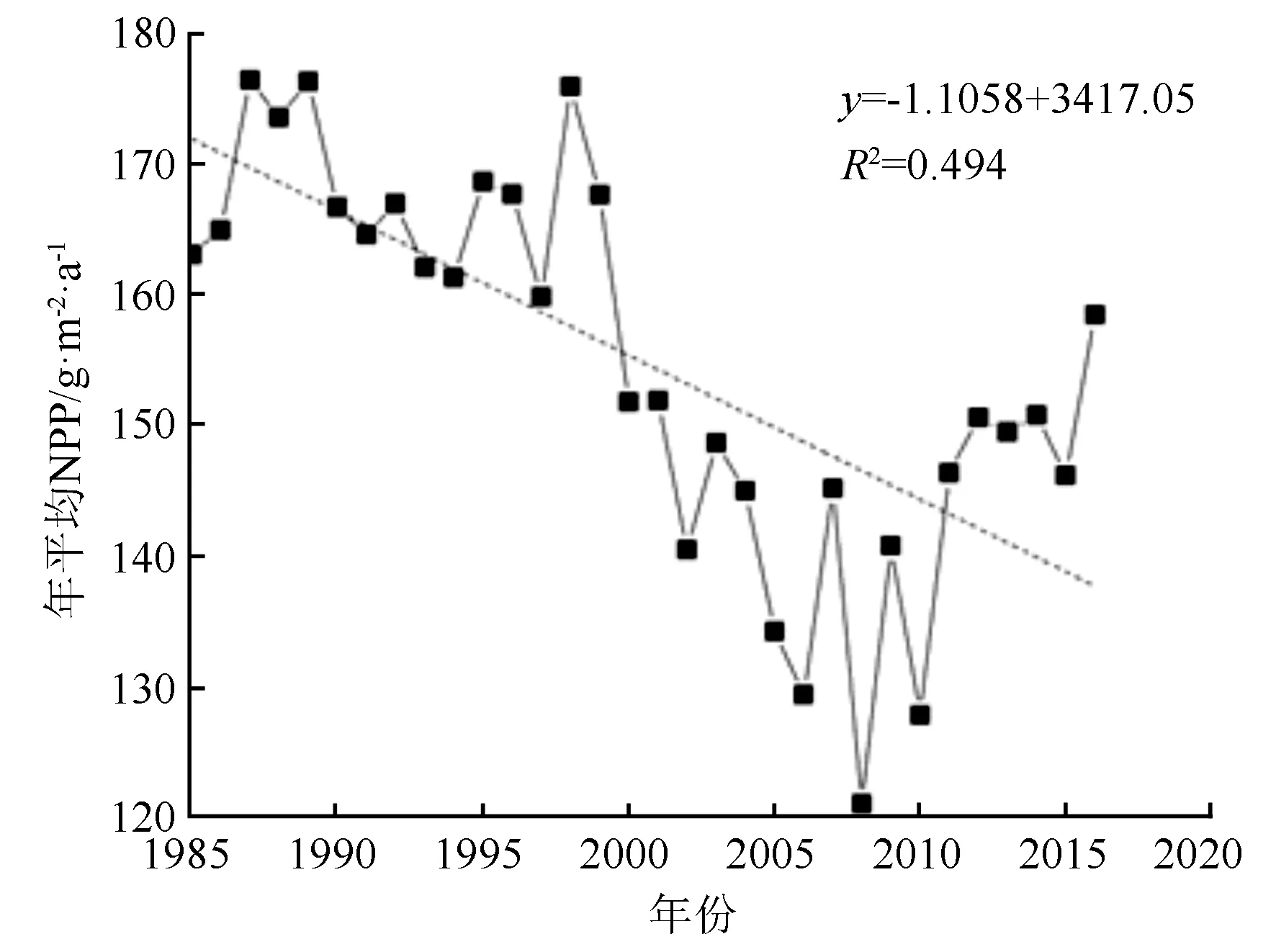

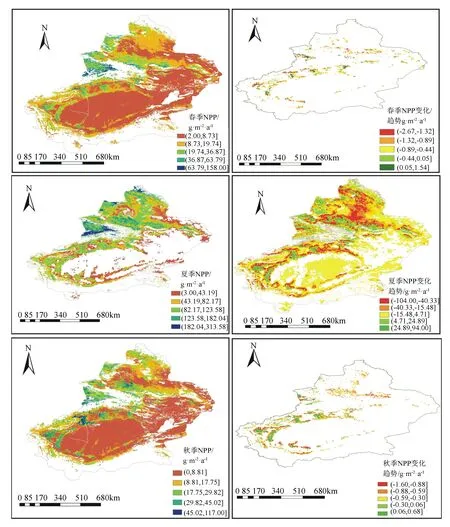

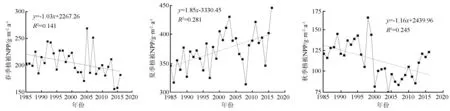

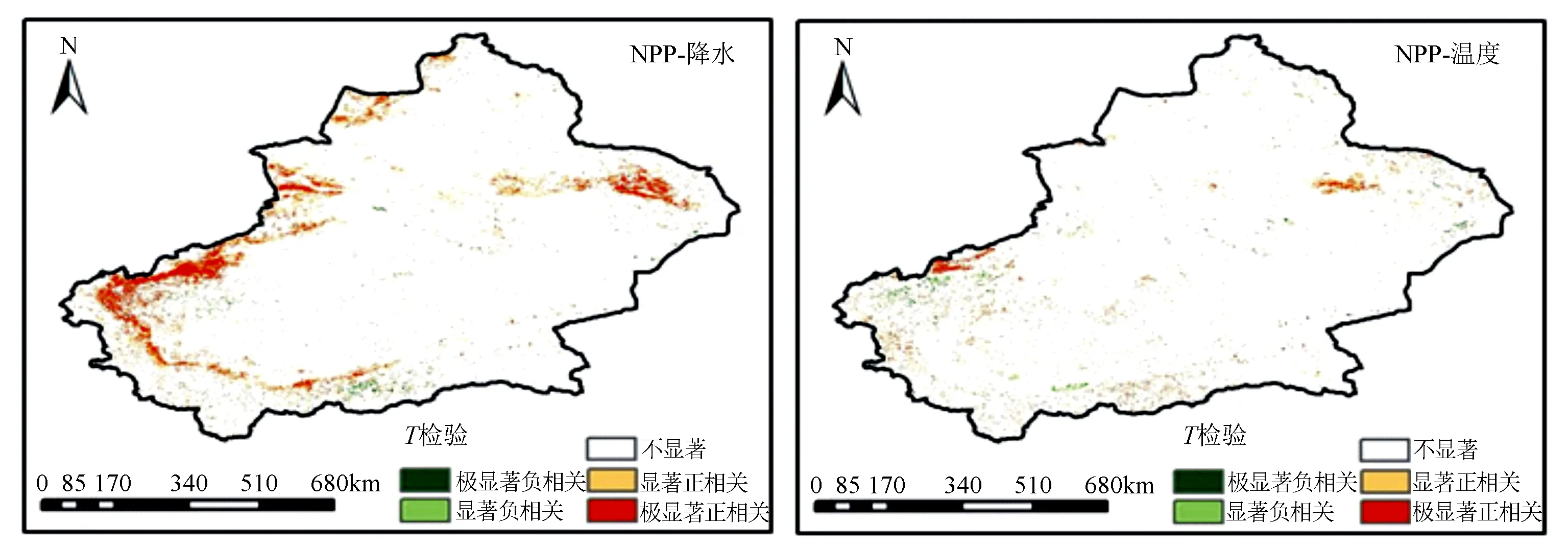

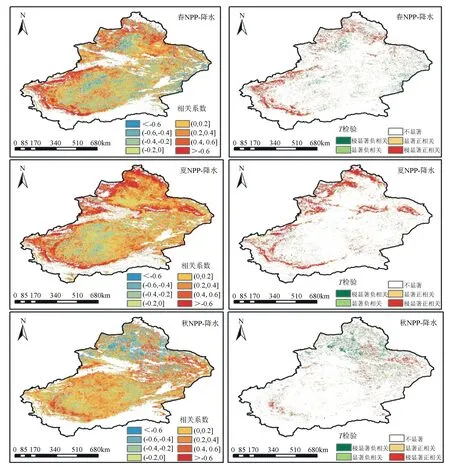

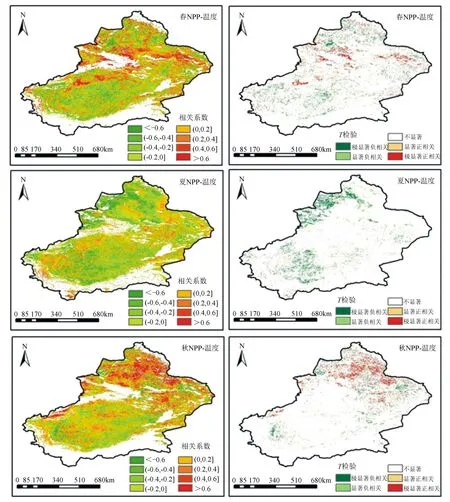

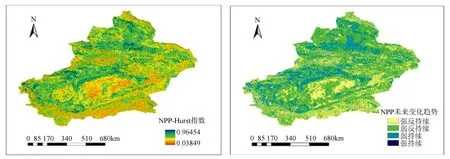

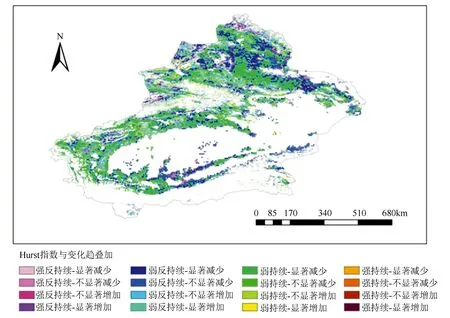

Hurst指数(H)的取值范围(0 由图2、图3可知,新疆多年植被净初级生产力平均值为154.71 g·m-2·a-1,最大值出现在1987年(176.3 g·m-2·a-1),最小值出现在2008年(120.87 g·m-2·a-1)。整体看来,植被净初级生产力在1998年之前处于高位震荡,而在1999—2008年呈持续下降趋势,在2008年之后基本上保持上升趋势。植被净初级生产力髙值区主要分布于气候湿润的北疆地区(伊犁河谷、阿克苏河流域、天山、阿尔泰山等地区),主要是因为北疆地区天然植被丰富(如雪岭云杉、西伯利亚落叶松林等);植被净初级生产力低值区主要分布于炎热干旱的南疆地区(准噶尔盆地、塔里木盆地、吐鲁番盆地)的荒漠、荒漠草原、梭梭荒漠等类型;植被净初级生产力中值区分布于髙值区与低值区的过渡地带,该区以高寒草原、草甸草原为主。呈减少趋势的有伊犁河谷地区、乌鲁木齐、阿克苏、和田、喀什等地区。植被净初级生产力下降地区多是在人类活动频繁区域,这是否与人类对土地的不合理利用有关,还需进一步的研究考证。新疆地区植被净初级生产力的增长区域多分布在山麓、盆地边缘地区,由于全球气候变暖,新疆地区气候呈现増温增湿现象,改善了植被净初级生产力增长所需的气候条件。 图2 研究区年平均NPP与变化趋势斜率 图3 研究区多年植被NPP年际变化 由于新疆地区冬季气候严寒,植被生长活动基本停止,因此本文以春、夏、秋3个季节为研究时段。 由图4、图5可知,多年春季平均植被净初级生产力为204.43 g·m-2·a-1,分布在伊犁河谷地区、叶尔羌河和喀什噶尔河等水源充足的河源地区;夏季植被净初级生产力在春季基础上开始扩散,整体呈现出天山以北植被净初级生产力明显高于天山以南地区,平均植被净初级生产力为372.81 g·m-2·a-1;秋季植被净初级生产力分布于塔里木盆地北缘绿洲区域、伊犁河谷地区、天山中段,平均植被净初级生产力为113.41 g·m-2·a-1。1985—2016年夏季植被净初级生产力减少明显的地区集中在阿尔泰山南部、天山、昆仑山脉;准噶尔盆地、塔里木盆地变化不明显;增加区域在阿尔泰山和天山西段以及塔里木盆地北缘。多年植被净初级生产力春季和夏季变化较大,秋季其次。春季植被净初级生产力最高增加41.33 g·m-2·a-1(主要处于伊犁河谷地带、天山南部等地区),减少102.67 g·m-2·a-1;夏季最高增加91 g·m-2·a-1,减少104 g·m-2·a-1;秋季最高增加32.67 g·m-2·a-1,减少37.33 g·m-2·a-1。由此可见,夏季为新疆地区植被净初级生产力增长的主要贡献季节,春、秋两季植被净初级生产力呈现明显的波动下降趋势。 图4 研究区多年季节平均NPP分布与变化趋势 图5 研究区多年季节平均NPP线性趋势 以年为时间单位,计算各像元与年均气温、年降水量的偏相关系数,根据植被净初级生产力与年平均温度和年降水量的偏相关性系数进行显著性检验。由图6可知,降水与植被净初级生产力主要表现为极显著正相关关系(P<0.01),主要分布在天山与喀喇昆仑山一带;气温与植被净初级生产力的关系主要为极显著负相关(P<0.01),以点状分布在整个研究区。对研究区1985—2016年的平均气温进行分析发现,在全球气候变暖的大背景下,研究区气温呈现增长趋势,多年气温平均值为8.17 ℃,平均气温最小值出现于1985年(7.17 ℃),最大值出现于2015年(9.14 ℃)。 新疆地形复杂,导致南北疆气候差异较大。北疆西部伊犁河谷地区地形呈喇叭状向西敞开,西部缺口有利于来自大西洋和北冰洋的湿润气流深入,而南疆相对北疆闭塞,进入南疆的水汽较少,因而形成降水北疆多于南疆,西部多于东部的格局。且降水对植被净初级生产力的增加主要表现为促进作用,气温对植被净初级生产力的增加主要表现为抑制作用,这两种作用形式正是干旱胁迫的表现,从而形成北疆植被净初级生产力高于南疆。这也说明降水是限制新疆地区植被净初级生产力增长的重要因子。 图6 研究区多年植被NPP与气温、降水相关性检验 由图7可知,不同季节背景下,植被净初级生产力与降水偏相关系数为-0.6~0.6。春季植被净初级生产力与降水的正相关区域占研究区面积的53.66%,春季植被净初级生产力与降水极显著正相关的区域分布于阿尔泰山、西天山、喀喇昆仑山等山区,占全区显著性检验面积的9.29%;夏季植被净初级生产力与降水的正相关区域占68.11%,夏季植被净初级生产力与降水极显著正相关的区域分布于阿尔泰山、天山、喀喇昆仑山等山区,占全区显著性检验面积的14.28%;秋季植被净初级生产力与降水正相关区域占57.05%,秋季植被净初级生产力与降水呈极显著正相关的区域主要分布于塔里木盆地南缘,占全区显著性检验面积的6.75%。 图7 研究区季节性NPP与降水的相关性系数与检验 由图8可知,春季植被净初级生产力与气温的正相关区域分别占研究区面积的44.39%,春季植被净初级生产力与气温呈极显著正相关性,主要区域分布于天山区,占全区显著性检验面积的6.04%;夏季植被净初级生产力与气温的正相关区域占30.18%,呈极显著负相关的区域主要分布于准噶尔盆地西部、塔里木盆地南缘,占全区显著性检验面积的9.67%;秋季植被净初级生产力与气温的正相关区域占49.99%,呈极显著正相关的区域分布天山以北地区,占全区显著性检验面积的6.96%。总之,春季与秋季植被净初级生产力与气温、降水的偏相关系数较为一致,均以降水为主要驱动力。由于夏季高温会影响植被光合作用,阻碍植被的生长,降水为夏季植被净初级生产力的主要气候驱动因子。 图8 研究区季节NPP与气温相关系数与检验 由图9可知,新疆地区植被净初级生产力的Hurst指数范围为0.038 49~0.964 54,植被净初级生产力反持续性序列占区域总植被净初级生产力的70%,持续性序列占区域总植被净初级生产力的30%。其中,强反持续、弱反持续、弱持续和强持续的面积分别为30%、40%、28%和2%,反持续性序列区域主要分布于准噶尔盆地西部、塔里木盆地、吐鲁番盆地,持续性序列区域主要分布于额尔齐斯河流域、天山北部、塔里木河流域和喀喇昆仑山北麓。 为进一步明确新疆植被净初级生产力的变化趋势及未来可持续特征,将植被净初级生产力的趋势显著性检验值与Hurst指数的计算结果在ArcGIS10.2中进行叠加分析,得到新疆植被植被净初级生产力增加、减少与未来可持续性的耦合图(见图10)。由图10可知,新疆未来植被净初级生产力反持续性的序列所占比例为48.07%,持续性的序列所占比例为51.93%。强-弱反持续减少组合所占面积的比例为37.8%,主要分布于准噶尔盆地、天山东段、塔里木盆地南缘;强-弱反持续性增加组合零星分散于强-弱反持续减少组合的区域,所占面积的比例为10.27%;强-弱持续性减少组合所占比例为44.93%,主要分布于准噶尔盆地北部、天山山脉、叶尔羌河-塔里木河流域、昆仑山脉等降水较少区域。净初级生产力的Hurst指数在该类区域中呈现出持续性减少的趋势,预示着未来植被净初级生产力将有持续性减少的可能。强-弱持续性增加组合所占比例为7%,零星分散于喀什河流域、阿拉套山、博格达山和阿尔金山东部等气候较为湿润的区域。因此,新疆地区未来植被净初级生产力变化趋势以持续性减少为主。 图9 Hurst指数与NPP未来变化趋势 图10 Hurst指数变化趋势空间分布 1985—2016年新疆平均植被净初级生产力于1998年之前在高位震荡,在1999—2008年呈持续下降趋势,在2008年之后基本上保持上升趋势,植被净初级生产力北疆高于南疆。降水与植被净初级生产力主要表现为极显著正相关关系(P<0.01),主要分布在天山与喀喇昆仑山一带;气温与植被净初级生产力的关系主要为极显著负相关(P<0.01),以点状分布在全疆范围;不同季节背景下,植被净初级生产力与降水、气温的偏相关系数-0.6~0.6;春、秋季植被净初级生产力与气温、降水的偏相关系数较为一致,降水驱动力稍高于气温,降水为夏季植被净初级生产力的主要气候驱动因子。新疆未来植被净初级生产力反持续性的序列所占比例为48.07%,持续性的序列所占比例为51.93%。其中,强-弱反持续减少组合所占面积的比例为37.8%,强-弱反持续性增加组合所占面积的比例为10.27%;强-弱持续性减少组合所占面积的比例为44.93%,强-弱持续性增加组合所占面积的比例为7%。新疆未来植被净初级生产力变化趋势以持续性减少为主。 气温和降水是影响植被净初级生产力的两个重要气候因子[26]。在过去的15 a中,新疆地区降水量和气温整体呈增加趋势,这对植被生产力产生了有利影响,整体上促进了植被的恢复[27-30]。分析发现1985—2016年降水为新疆地区植被净初级生产力的重要限制因子,这一结论与秦景秀等[16]对新疆2001—2016年植被净初级生产力的研究结果相一致。春、秋季植被净初级生产力与气温、降水的偏相关系数较为一致,均以降水为主要驱动力。降水为夏季植被净初级生产力的主要气候影响因子,该结论与龙慧灵等[31]对内蒙古草原区季节植被净初级生产力与气温、降水的相关关系的研究结果一致。因为研究区都处于干旱半干旱地区,植被生长对气候的响应机制趋同。 人类活动对植被净初级生产力变化的影响也十分深刻且具有两面性。研究发现植被净初级生产力在1998年之前在高位震荡,1999—2008年呈持续下降趋势,2008年之后基本上保持上升趋势。西部大开发和“一带一路”促进了西部经济的快速发展,也使得新疆地区植被覆盖面积减少,由于人们逐渐认识到生态环境的重要性,开始退耕还林、还草,近年来植被覆盖度有所增加。土地利用变化是人类活动影响植被等地表自然生态系统最直接的表征[32],结合新疆地区土地利用类型空间分布,对各土地利用类型进行面积统计,发现1985—2016年期间,林地、草地、未利用地面积小幅度下降;建设用地、耕地及水域面积增加,增加区域大致与植被净初级生产力减少区域相符,主要集中在人类活动频繁的城市带(如天山北坡经济带、伊犁地区和南疆主要城市群等),其土地利用类型分布变化影响研究区植被净初级生产力空间格局变化。 净初级生产力Hurst指数在该类区域呈现出持续性减少的区域,预示着未来净初级生产力将有持续性减少趋势,新疆未来植被净初级生产力变化趋势以持续性减少为主,其次为反持续性减少,与潘竟虎等[33]对西北干旱区植被植被净初级生产力趋势性与持续性研究结果一致。中持续性和强持续性的减少区是应当引起生态保护部门关注的重点区域,对新疆未来生态环境的管理与规划具有重要作用。3 结果与分析

3.1 新疆地区植被净初级生产力时空分布特征

3.2 季节性植被净初级生产力时空分布特征

3.3 植被净初级生产力与气候因子的相关性

3.4 季节性植被净初级生产力与气候因子的相关性

3.5 植被净初级生产力未来变化的持续性

4 结论与讨论