同胞关系与青少年亲社会行为:道德推脱的中介作用和共情的调节作用 *

高 玲 花苏晴 李沛沛 杨继平 王兴超

(山西大学教育科学学院,太原 030006)

1 引言

亲社会行为是青少年社会性发展的重要方面。研究表明,亲社会行为倾向高的个体具有更健康的心理状态和更融洽的人际关系(Nelson,Layous, Cole, & Lyubomirsky, 2016; Wang, Wang,Deng, & Chen, 2019)。此外,亲社会行为可以使个体更加积极地处理抑郁等负面情绪(李明霞, 郑昊,刘正奎, 2019)。因此,关注和探讨亲社会行为的产生原因,对有效促进青少年的健康发展具有重要意义。众多研究发现,家庭因素对青少年亲社会行为的培养有着不可忽视的作用,但是以往研究主要集中于家庭环境、亲子依恋等变量(王艳辉等, 2017; 魏曙光, 孙五俊, 陈洁, 孙锦绣, 2017)。同胞关系作为家庭系统中重要的子系统,对青少年社会认知和行为的发展具有重要意义,其影响力甚至超越了亲子关系和同伴关系(Morgan, Shaw, &Olino, 2012),但是同胞关系对亲社会行为的影响却少有国内研究者关注。基于这一考量,本研究试图探讨同胞关系对青少年亲社会行为的影响及其作用机制,以期为青少年亲社会行为培养提供有效的建议与对策。

1.1 同胞关系与青少年亲社会行为

同胞关系(sibling relationship)是指核心家庭中兄弟姐妹从感知到对方存在的那一刻起,利用言语及非言语的交流方式,分享与彼此相关的知识、感受、心情和态度的全部互动(Cicirelli, 1995)。基于社会学习理论,同胞作为重要的陪伴者,在青少年的认知与行为发展中充当了示范者的角色(陈斌斌等, 2017)。具体而言,青少年通过对同胞的观察习得道德观念,对自己的行为是否符合规则产生更加清晰的认识与理解。也就是说,青少年可能会通过模仿同胞的亲社会行为而形成该行为(Howe, Persram, & Bergeron, 2020)。实证研究也表明,积极的同胞关系可以显著正向影响青少年的亲社会行为(Pike & Oliver, 2017; Smorti &Ponti, 2018; Streit, Carlo, Killoren, & Alfaro, 2018)。因此,基于理论与相关研究,本研究提出假设1:同胞关系可以正向预测青少年的亲社会行为。

1.2 道德推脱的中介作用

尽管以往研究揭示了同胞关系对青少年亲社会行为的直接影响,然而,同胞关系如何影响亲社会行为?其中可能存在的内在机制仍需进一步探讨。社会认知理论认为,环境、个体主体认知因素和个体行为三者之间交互作用。基于这一理论,同胞关系这一环境因素对青少年亲社会行为的影响可能通过道德推脱的中介作用来实现。相关研究支持了这一理论假设,研究表明道德推脱在父母教养方式这一家庭环境变量与利他行为之间起中介作用(孙颖, 陈丽蓉, 2017)。

道德推脱是指个体产生的一些特定的认知倾向,这些认知倾向包括重新定义自己的行为使其伤害性显得更小,最大程度地减少自己在行为后果中的责任和降低对受伤者痛苦的认同(杨继平,王兴超, 高玲, 2010)。研究发现,家庭环境是影响个体道德推脱的重要因素(Wang, Yang, Wang, &Lei, 2019)。根据家庭系统理论的观点,同胞关系是家庭系统中重要的子系统,有助于青少年的健康发展(Feinberg, Solmeyer, & McHale, 2012; Yeh &Lempers, 2004)。积极的同胞关系可以促进同胞间的亲密互动,使个体心理与行为问题发生的可能性降低(董颖红, 陈迪, 付美云, 2018)。因此,同胞关系也可能会影响青少年的道德推脱水平,积极的同胞关系可能是抑制道德推脱产生的一个保护性因子。相关研究也表明,同胞间的互动有助于儿童社交与认知能力的发展,包括他们换位思考的能力和情绪理解能力(洪伟, 2019; Campione-Barr & Killoren, 2015; McHale, Updegraff, & Whiteman,2012)。与同胞积极互动的儿童更有可能对道德违规行为产生内疚、不安等情绪,表现出更成熟的道德取向(Dunn, Brown, & Maguire, 1995)。青少年与同胞的亲密互动增加了对彼此的认同,同胞作为榜样和监管者,可以帮助青少年遵守规则、内化标准(Yeh & Lempers, 2004)。因此,青少年可能通过模仿和强化习得同胞的正确道德观念和建设性的冲突解决方式,以提高社会情绪理解能力(赵凤青, 俞国良, 2017),降低道德推脱水平。

同时,道德推脱也是亲社会行为的重要预测因素之一(Guo, Guo, Qiao, Leng, & Lv, 2021)。具体来说,道德推脱可以削弱甚至是抵消内在道德标准对个体自身道德行为的调节作用(Bandura,Barbaranelli, Caprara, & Pastorelli, 1996)。高道德推脱的个体倾向于为自己的不道德行为进行自我辩护,试图避免承担责任以及漠视受害者的痛苦(方杰, 王兴超, 2020)。因此,道德推脱水平高的青少年在面对亲社会情境时,会寻找更多的理由为自己不实施亲社会行为进行道德推脱,进而在生活中表现更少的亲社会行为(王兴超, 杨继平,2013; Shi, Wang, He, Wu, & Zhang, 2020)。

综上,基于理论与以往文献,本研究提出假设2:道德推脱可能在同胞关系与青少年亲社会行为间起中介作用。

1.3 共情的调节作用

同胞关系可能通过道德推脱对亲社会行为产生影响,但并不是所有同胞关系质量好的青少年都会产生较低的道德推脱水平和较多的亲社会行为。基于此,本研究认为同胞关系对亲社会行为产生影响的直接与间接过程可能会受到其他个体变量的调节。已有研究表明,除道德推脱外,共情也是影响亲社会行为的重要个体变量(丁凤琴,陆朝晖, 2016)。共情是个体感知或想象他人情感并体验到他人感受的心理过程,包含情感共情和认知共情两种成分(潘彦谷等, 2013; Jolliffe &Farrington, 2006)。研究发现,认知共情和情感共情均可以显著预测道德推脱(Kokkinos & Kipritsi,2018)。共情能力高的个体能敏感地感知他人情绪、体察他人需求,这使得他们较少持有非人性化、责备归因等不良道德认知,更不易于形成高的道德推脱水平(Wang, Lei, Yang, Gao, & Zhao,2017)。共情能力高的个体也会更倾向于做出积极、正向的行为(Longobardi, Borello, Thornberg, &Settanni, 2020)。

根据Batson(1987)提出的共情–利他假说,旁观者对处于困境中的求助者产生的共情越多,就越可能实施助人行为。与低共情者相比,高共情者具有较高的亲社会行为动机(Yu, Li, & Zhao,2020)。相关实证研究显示,共情因素调节了青少年道德判断对其亲社会行为的影响。相较于低共情的青少年,高共情青少年的亲社会行为会随着其道德判断水平的提高而明显增多(丁芳, 2000)。因此,本研究提出假设3a:共情可以显著地调节道德推脱对亲社会行为的影响。此外,个体与环境交互作用理论(Lerner, Lerner, Almerigi, &Theokas, 2006)认为,个体的行为受个体自身因素(共情)与家庭等环境因素(同胞关系)交互作用的影响。该理论也得到了实证研究的支持。例如,丁梦媛等人(2017)发现,情感共情调节了母亲鼓励自主的教养方式与亲社会行为的关系。因此,本研究提出假设3b:共情可以调节同胞关系对亲社会行为的影响。

另外,共情也可能调节同胞关系对道德推脱的影响过程。研究发现,共情是抑制个体道德推脱产生的一个保护性因素(Fang, Wang, Yuan, &Wen, 2020)。人类发展的“保护因子–保护因子”模型指出,不同保护因子在预测个体的发展结果时会产生交互作用(Fergus & Zimmerman, 2005),一种保护因子(共情)会削弱或者增强另一种保护因子(同胞关系)对结果变量(道德推脱)的影响,即排除假说和促进假说。根据排除假说,本研究预期相较于高共情者,低共情者的同胞关系对其道德推脱有更强的预测作用;与之相反,根据促进假说,本研究预期高共情者的同胞关系对其道德推脱有更强的预测作用。然而,目前还没有研究检验过共情对同胞关系与道德推脱之间关系的调节作用,鉴于此,本研究提出假设3c:共情可能在同胞关系与道德推脱之间起调节作用。

综上,本研究提出了一个有调节的中介模型(见图1),探讨同胞关系对亲社会行为的影响及其作用机制。

图 1 研究理论模型

2 研究方法

2.1 被试

采用整群抽样法,从山西省的五所中学选取具有同胞关系的750 名初中生作为研究对象。剔除无效问卷(未能完成完整问卷、规律化作答等无效作答的问卷)91 份,得到659 份有效问卷。其中男生304 名,女生355 名。初一至初三年级学生人数分别为220 人、247 人、192 人。在659 名有效被试中,有601 名被试只有一个同胞(其中,有323 名被试在家中为长子或长女,有278 名被试为次子或次女);有57 名被试有两个同胞(其中,有13 名被试在家中为长子或长女,有28 名被试为次子或次女,有16 名被试在家中排行最小);有1 名被试未汇报同胞个数。

2.2 研究工具

2.2.1 同胞关系

采用由Furman 和Buhrmester(1985)编制、王文婷(2014)修订的同胞关系问卷进行测量。该问卷包含49 个条目,采用5 点计分,将冲突、权利对比与竞争3 个维度反向计分后与亲密维度得分相加,得到同胞关系总分,总分越高,表明同胞关系质量越好。本研究中该量表的Cronbach’s α 系数是0.83。

2.2.2 道德推脱

采用由Bandura 等人(1996)编制、杨继平和王兴超(2012)修订的道德推脱问卷进行测量。该问卷包含32 个条目,采用5 点计分,所有题目得分相加得到道德推脱总分,总分越高,表明道德推脱水平越高。本研究中该量表的Cronbach’s α 系数是0.92。

2.2.3 共情

采用由Jolliffe 和Farrington(2006)编制的基本共情量表进行测量。该问卷共20 个条目,包括认知共情和情感共情2 个维度。采用5 点计分,所有题目得分相加得到共情总分,总分越高,表示青少年共情水平越高。本研究中该量表的Cronbach’s α系数是0.81。

2.2.4 亲社会行为

采用由Carlo 和Randall(2002)编制,寇彧、洪慧芳、谭晨和李磊(2007)修订的亲社会行为倾向量表进行测量。该量表包含26 个条目,采用5 点计分,所有题目得分相加得到亲社会行为总分,总分越高,表示青少年亲社会行为倾向越高。本研究中该量表的Cronbach’s α 系数是0.93。

2.3 数据处理

采用SPSS20.0 软件及Hayes 开发的PROCESS宏程序进行数据处理。

3 结果

3.1 共同方法偏差检验

本研究采用Harman 单因子检验法进行共同方法偏差检验。结果显示,第一个因子解释的变异量仅为13.71%,小于40%,表明本研究不存在明显的共同方法偏差问题。

3.2 各变量的描述统计与相关分析

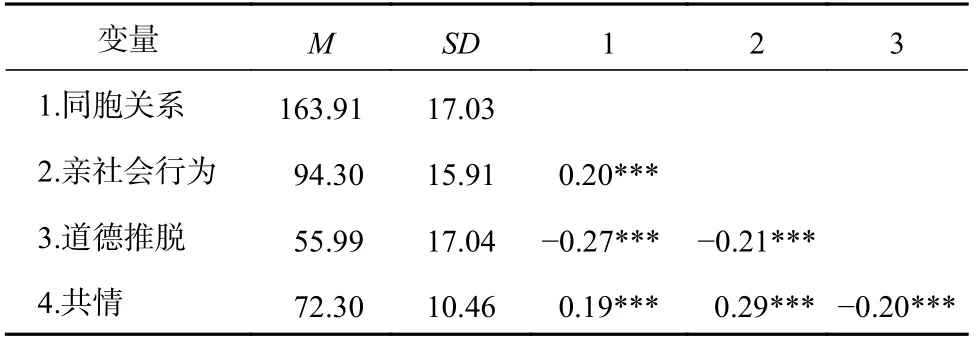

各变量的描述统计与相关分析如表1 所示。结果表明,同胞关系与亲社会行为、共情呈显著正相关,道德推脱与同胞关系、亲社会行为、共情呈显著负相关,共情与亲社会行为呈显著正相关。

3.3 同胞关系与亲社会行为的关系:有调节的中介模型检验

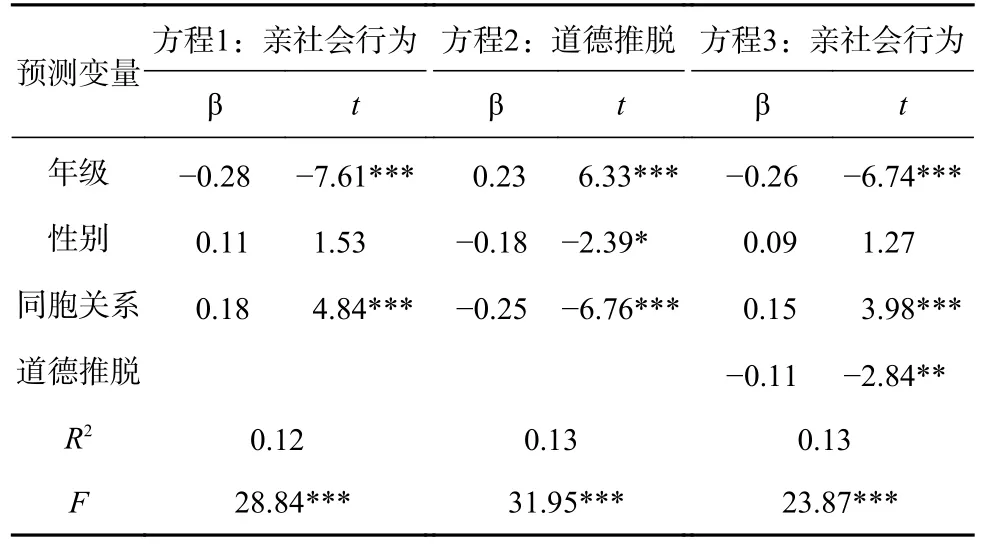

首先,采用Hayes 插件中的Model 4,在控制年级、性别的情况下对道德推脱的中介效应进行检验。结果表明(见表2),同胞关系可以显著预测道德推脱(β=−0.25,p<0.001),道德推脱可以显著预测亲社会行为(β=−0.11,p<0.01)。基于偏差校正的百分位Bootstrap 法进一步发现,道德推脱在同胞关系与亲社会行为之间的中介作用显著,ab=0.03,SE为0.01,95% 的置信区间为[0.006,0.050]。中介效应占总效应的16.67%。

表 1 各变量的描述统计与相关分析结果

表 2 道德推脱的中介模型检验

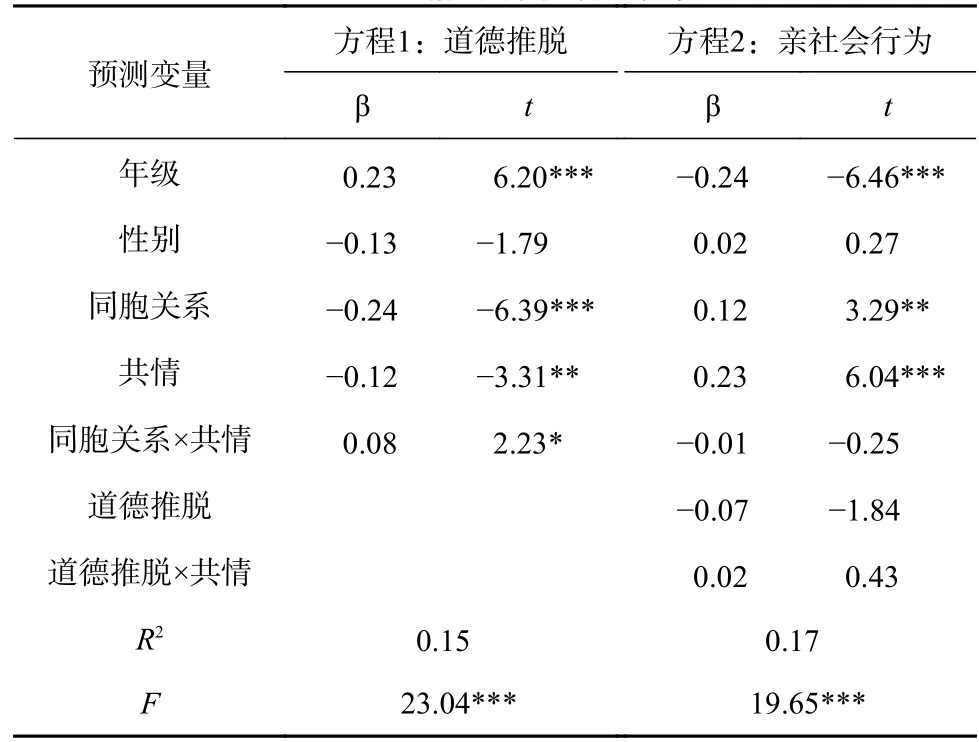

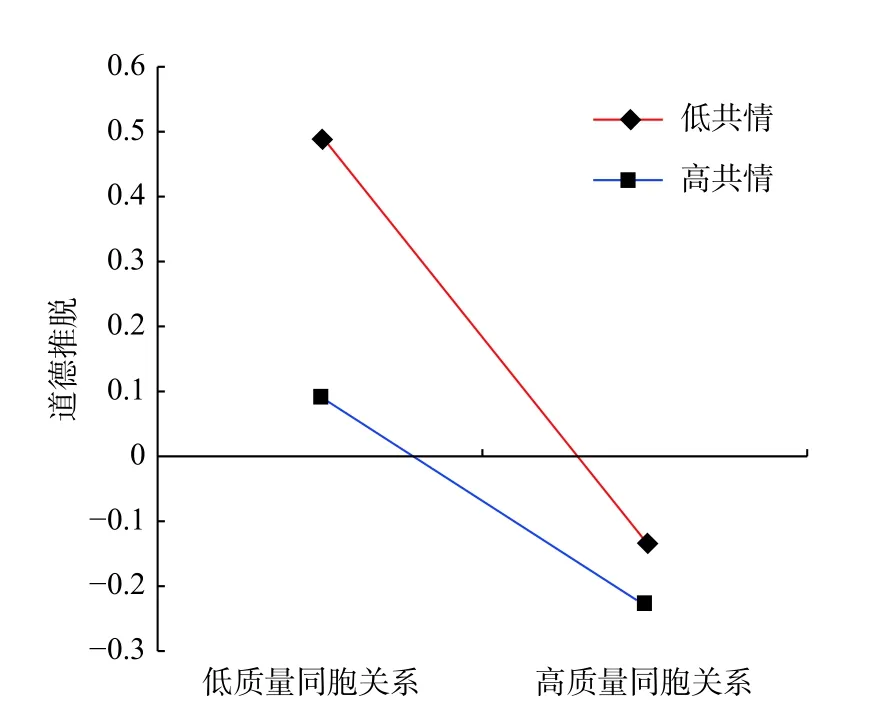

其次,采用Hayes 插件中的Model 59,在控制年级、性别的情况下检验共情的调节效应。结果表明(见表3):将共情放入模型后,共情可以显著预测亲社会行为(β=0.23,p<0.001),同胞关系与共情的乘积项对亲社会行为的预测作用不显著(β=−0.01,p>0.05),道德推脱与共情的乘积项对亲社会行为的预测作用不显著(β=0.02,p>0.05),说明共情不能调节同胞关系、道德推脱与亲社会行为之间的关系;共情显著负向预测道德推脱(β=−0.12,p<0.01),同胞关系与共情的乘积项对道德推脱的预测作用也显著(β=0.08,p<0.05),说明共情能够调节同胞关系对道德推脱的预测作用。为了更清楚地揭示这一调节效应的具体模式,分别取同胞关系和共情为正负一个标准差时道德推脱的值绘制简单效应分析图(见图2)。结果表明:当个体的共情水平较低时,同胞关系会对道德推脱产生显著的负向预测作用(Bsimple=−0.31,t=−5.94,p<0.001);当个体的共情水平较高时,同胞关系对道德推脱的预测作用变得更弱,但仍然显著(Bsimple=−0.16,t=−3.27,p<0.01)。即相对于高共情个体而言,同胞关系对低共情个体的道德推脱的影响更大。

表 3 共情的调节效应检验

图 2 共情对同胞关系与道德推脱之间关系的调节效应

4 讨论

4.1 同胞关系与亲社会行为

本研究发现,同胞关系会对青少年亲社会行为产生显著的正向影响,支持了假设1。以往研究也发现,同胞关系质量好的青少年具有较高的亲社会行为水平(Smorti & Ponti, 2018),本研究结果与之一致。根据社会学习理论,同胞是青少年的重要学习榜样(陈斌斌等, 2017)。青少年会习得同胞的合作、助人等行为,形成更强的亲社会行为倾向。并且,同胞关系不仅可以通过直接的榜样学习影响亲社会行为,还可以通过青少年的社会认知间接影响亲社会行为(赵凤青, 俞国良,2017)。然而,同胞关系如何影响青少年亲社会行为目前仍不清晰,据此,本研究进一步探讨了道德推脱和共情在两者关系中的作用。

4.2 道德推脱的中介作用

研究发现,同胞关系可以通过道德推脱间接影响亲社会行为,支持了假设2。这一结果验证了社会认知理论的观点,表明同胞关系作为环境因素会影响个体的认知,可以通过抑制个体道德推脱的形成,使个体表现出更多的亲社会行为。一方面,家庭环境会影响青少年的道德推脱水平(Wang, Yang et al., 2019),而同胞关系作为家庭系统的重要子系统也会对青少年的道德标准产生潜移默化的影响(Yeh & Lempers, 2004)。具体来说,积极的同胞关系有利于青少年社交与认知能力的发展(McHale et al., 2012)。同胞间的亲密互动会促使青少年形成正确的道德判断(Dunn et al.,1995),进而产生较低的道德推脱水平。另一方面,道德推脱也会对亲社会行为产生负向影响(Guo et al., 2021)。道德推脱可以阻隔个体内在道德标准和其行为的联系,使个体的道德自我调节机制失效(Bandura et al., 1996)。因此,道德推脱水平高的青少年在面对亲社会情境时,会更容易使用各种推脱机制合理化自己的不助人行为,从而产生较低的亲社会行为倾向(王兴超, 杨继平, 2013)。

4.3 共情的调节作用

研究结果表明,共情调节了同胞关系与道德推脱之间的关系,即相较于高共情的青少年,同胞关系对低共情青少年的道德推脱的预测作用更强。这一结果支持了假设3c,验证了“保护因子–保护因子”模型的排除假说。产生这一结果的原因可能是,共情水平不同的青少年具有不同的行为表现。具体来说,共情能力高的青少年具有更融洽的同伴关系(Wang, Wang et al., 2019),而同伴又会对青少年的道德推脱产生影响(Caravita,Sijtsema, Rambaran, & Gini, 2014)。也就是说,对共情能力高的青少年而言,家庭外的其他人(如同伴)也会在一定程度上影响他们的道德认知与行为。因此,相较于共情能力低的青少年,积极同胞关系对共情能力高的青少年的道德推脱影响更小。

另外,共情对直接路径并没有表现出调节效应,说明同胞关系对青少年亲社会行为的预测作用较为牢固。这可能是因为,在积极的同胞关系中,同胞之间经常性的帮助与合作行为可能会对青少年的亲社会行为产生潜移默化的影响(Morgan et al., 2012)。因此,不管是对共情水平较高的青少年,还是对共情水平较低的青少年来说,积极的同胞关系均可以较为显著地影响亲社会行为。共情对中介作用的后半段路径也没有调节作用,说明道德推脱对亲社会行为的影响较为强烈,导致共情无法缓冲道德推脱对亲社会行为产生的不良影响。产生这一结果的原因可能是道德推脱水平高的个体在面对一个助人情景时,虽然能感知、体验到求助者的无助情绪,但他们可能认为自己并没有责任去助人,为自己的不助人行为寻找了理由。

总体而言,本研究具有一定的理论与实践意义。研究探讨了同胞关系对青少年亲社会行为的影响及其作用机制,进一步阐明了青少年亲社会行为的形成机制。该结果为教师和家长培养青少年亲社会行为提供了重要的思路。在教育与培养的过程中,教师既要加强道德认知教育,也要注意与家庭教育相联系。家长应注重良好同胞关系的建立,为青少年提供良好的家庭环境。

4.4 研究不足与展望

第一,本研究采用的研究设计为横向研究,无法深入探究变量间的因果关系。今后的研究可采用纵向研究进行深入考察。第二,问卷均由学生自己填写,研究结果可能受社会赞许性的影响。在未来的研究中,可以采用多种方式多方面收集数据。第三,本研究仅采用量表测量亲社会行为,这具有一定的局限性,因此在未来的研究中可以采用多种方式测量亲社会行为。

5 结论

(1)同胞关系不仅可以直接预测青少年的亲社会行为,而且可以通过道德推脱间接影响青少年的亲社会行为。(2)共情可以显著地调节同胞关系与青少年道德推脱之间的关系。具体而言,相比于高共情的青少年,同胞关系对低共情青少年的道德推脱水平影响更大。

——为香港同胞托起“生命之源”