创伤后应激障碍对震后青少年反社会行为的影响:复原力的调节作用 *

刘艾祎 伍新春

(北京师范大学心理学部,应用实验心理北京市重点实验室,北京 100875)

1 引言

创伤后应激障碍(posttraumatic stress disorder,PTSD)是指突发性、威胁性或灾难性的生活事件导致个体延迟出现和长期持续存在的精神障碍,主要包括侵入性症状、回避性症状、负性认知和情绪改变症状以及警觉性增高这四种症状(American Psychiatric Association, 2013)。根据创伤后应激反应的心理社会模型(Linley, Joseph, &Goodfellow, 2008),PTSD 会导致个体产生不良的行为反应(Miller et al., 2013; Strom et al., 2012)。其中,反社会行为被认为是创伤后的一种典型的消极行为模式(Ford, Chapman, Connor, & Cruise,2012),被定义为一种无视并违背他人利益的行为模式,具体表现为攻击、破坏规则和欺骗等(American Psychiatric Association, 2013)。

以往研究表明,青少年的反社会行为也可能受到地震等自然灾难的影响(程科, 周宵, 陈秋燕,张晨光, 伍新春, 2013)。至于PTSD 为什么会对反社会行为产生影响,已有大量理论模型从不同角度进行了解释。例如,攻击行为的社会信息加工模型(social information processing model)指出(Holtzworth-Munroe, 1992),高水平PTSD 的个体倾向于认为周围环境是充满威胁和敌意的,这种不合理信念易导致攻击等反社会行为(Ta f t,Creech, & Kachadourian, 2012);Berkowitz(1990)的认知新联结理论(cognitive neoassociation theory)指出,PTSD 水平较高的个体所表现出的负性认知与消极情绪会激活愤怒相关的情绪网络,更有可能产生反社会行为。恐惧情绪处理理论(emotional processing theory of fear)认为,PTSD 个体所表现的反社会行为是一种逃避的应对机制,用以应对与创伤相关的恐惧情绪(Foa,Riggs, Massie, & Yarczower, 1995)。以往大多实证研究也表明PTSD 在不同群体中均可正向预测反社会行为(Fehon, Grilo, & Lipschitz, 2005; Nel &Righarts, 2008)。

由于PTSD 主要的临床表现被分为四种症状簇(Bovin et al., 2016),那么不同症状对反社会行为的影响又是如何呢?为了促进研究的深入,有研究者分别考察了PTSD 的不同症状对反社会行为的影响。例如,Taft,Vogt,Marshall,Panuzio 和Niles(2007)的研究发现,回避性症状对反社会行为呈负向预测作用,警觉增高症状对反社会行为发挥正向预测作用,而侵入性症状无法直接预测反社会行为。也有研究发现,侵入性症状和回避性症状都会对反社会行为发挥显著的正向预测作用(Sullivan & Elbogen, 2014)。最近的一项研究发现,PTSD 的各个维度都会对震后青少年的反社会行为发挥正向预测作用(Wang, Wu, Liu, & Lan,2020)。以上结果不仅揭示了PTSD 的不同症状对反社会行为的影响可能有所不同,而且相同的症状在不同的研究中得出的结果也有所差异。产生这种差异的原因有可能是研究工具及被试样本所致,但更重要的可能是它们之间的关系受到了某些调节变量的影响。

Garmez,Masten 和Tellegen(1984)提出的保护因子模型(protective factor models)指出,在压力环境下个体与环境交互作用的过程中,复原力可以促进创伤后个体有效地调节自身情绪,增强环境适应能力,并有可能是压力因子对个体消极行为影响中的重要调节变量之一(Rutter, 1987)。Tugade 和Fredrickson(2004)进一步提出复原力的双重加工模型(the dual-process model of resilience)认为,复原力在压力因子与消极行为之间发挥的作用主要涉及两类加工过程:积极情绪与消极情绪,自动加工与控制加工。积极情绪与消极情绪的加工过程侧重说明高水平复原力人群更容易在困境中体验到积极情绪,并以此作为应对资源,促使个体从消极情绪中恢复过来,进而减少消极行为的发生。自动与控制的加工过程则揭示高水平复原力个体具有较高的情绪间隔尺度(准确识别并表达自我情绪的能力),能够根据应激事件的性质(长期的或短暂性的),灵活地采用自动或有意的积极情绪调节策略缓解创伤后消极身心反应(Tiet et al., 2006)。

以往大量类似的研究支持了复原力有可能在消极事件与反社会行为之间发挥调节作用。例如,在挫折情景下,低心理复原力的个体内隐攻击启动效应显著,而高复原力的个体内隐攻击的启动效应不显著(王玉龙, 钟振, 2015)。在压力与青少年攻击行为的研究中发现,低水平复原力条件下,压力感受可以显著预测青少年反社会行为;高水平复原力的条件下,压力感受不能显著预测青少年的反社会行为(Lee & Cranford, 2008)。所以本研究推测复原力可能在PTSD 与反社会行为之间发挥调节作用。

综上,以往研究大多是将PTSD 作为一个整体来分析,而没有深入分析PTSD 的不同维度对反社会行为的作用及其发生条件。因此,本研究拟采用DSM-5 的分类标准,分别探讨PTSD 的不同症状对反社会行为的影响,并分析复原力在其中发挥的调节作用。

2 研究方法

2.1 被试

本研究于九寨沟地震10 个月后,即2018 年6月进行。选取九寨沟地区两所中学的621 名中学生为被试。其中男生299 人(48.1%),女生293 人(47.2%),29 人未报告性别(4.7%);初一325 人,初二276 人,20 人没有报告年级。被试平均年龄为13.77±0.85 岁,年龄范围12~16 岁。

2.2 研究工具

2.2.1 创伤暴露程度问卷

采用由Qi,Yang,Tan,Wu 和Zhou(2020)针对震后青少年群体编制的中文版创伤暴露程度问卷。本问卷包含7 个项目,评估地震发生时自己和亲友的受伤、被困和财产损失等情况。例如,“你是否受伤或被困”,“你的家人和朋友是否受伤或被困”,“你的家庭财产是否严重受损”。采用2 点计分,0 代表“否”,1 代表“是”。本研究中该量表的Cronbach’s α 系数为0.68。

2.2.2 DSM-5 的PTSD 症状核查表

采用Zhou,Wu 和Zhen(2017)翻译并修订自Weathers 等(2018)的PTSD 症状核查表(PCL-5)。该中文修订版量表按照DSM-5 的分类标准,相较于DSM-IV 而言,新增了负性认知与情绪改变这一症状簇。因此在本研究中,PTSD 共分为侵入性症状、回避性症状、负性认知和情绪改变症状、警觉性增高症状四个维度。量表共20 个项目,采用5 点计分,0 代表“完全不符”,4 代表“完全符合”。在本研究中总量表的Cronbach’s α系数为0.87,四个分量表Cronbach’s α 系数在0.69~0.85 之间。

2.2.3 反社会行为量表

采用儿童行为核查量表中的反社会行为分量表对震后青少年进行测查(Achenbach, Edelbrock, &Howell, 1987)。量表包含9 个项目,采用3 点计分,0代表“根本不这样做”,2 代表“总是这样做”。在本研究中,总问卷的Cronbach’s α 系数为0.70。

2.2.4 复原力量表

复原力量表是Yu 和Zhang(2007)在Connor和Davidson(2003)的基础上,根据我国青少年人群的特点进行翻译并修订的中文版量表。修订后该量表共包含26 个项目,包括力量感、乐观性、坚韧性和意义寻求四个维度。量表采用5 点计分,0代表“从不”,4 代表“几乎总是”。计算26 个项目的平均分,得到被试的复原力得分,得分越高表示复原力越强。在本研究中,总问卷的Cronbach’s α系数为0.91。

2.3 研究程序及数据处理

本研究以九寨沟两所中学的初中生为被试,在征得学校、所在班级班主任和学生本人的同意,并请学生与其监护人签订知情同意书后,由心理咨询专业的在读研究生采用相同的指导语进行集体施测。要求被试仔细阅读指导语,然后按要求填答问卷。完成问卷后,所有问卷当场收回。所得数据采用SPSS24.0 进行分析。

2.4 共同方法偏差

采用Harman 单因子检验的方法对共同方法偏差进行检验,将变量纳入一个探索性因素分析中,检验因素分析结果,结果表明未旋转和旋转得到的第一个因子解释的变异量分别是15.71%、11.01%,均小于40%的临界值,说明本研究不存在明显的共同方法偏差。

3 结果

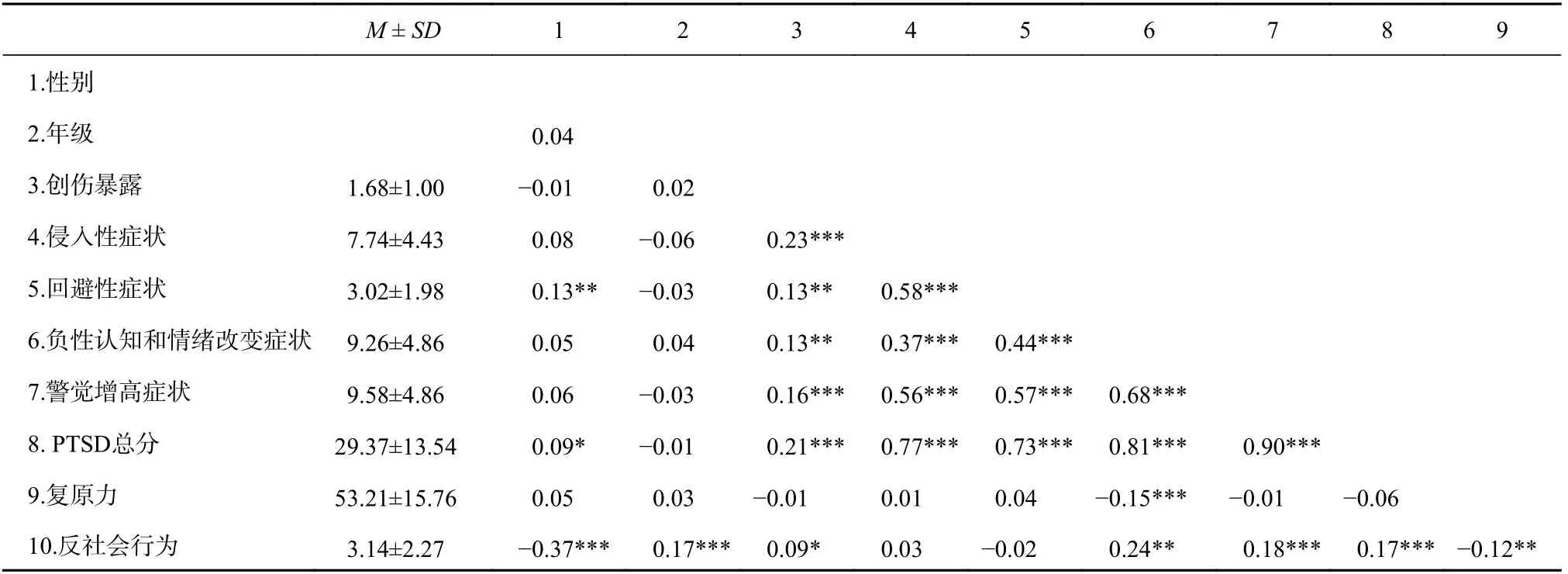

3.1 PTSD 及各维度、复原力、反社会行为的相关分析

由于以往研究表明反社会行为受性别、年级和创伤暴露等因素的影响,因此在进行Pearson相关分析时,将年级、性别以及创伤暴露程度纳入其中。结果见表1。由表1 可以发现,PTSD 总分、负性认知和情绪改变症状以及警觉增高症状与反社会行为呈显著正相关;侵入性症状和回避性症状与反社会行为相关不显著;复原力与负性认知和情绪改变症状呈显著负相关,与其他变量相关性不显著。

表 1 各变量之间描述统计与相关分析

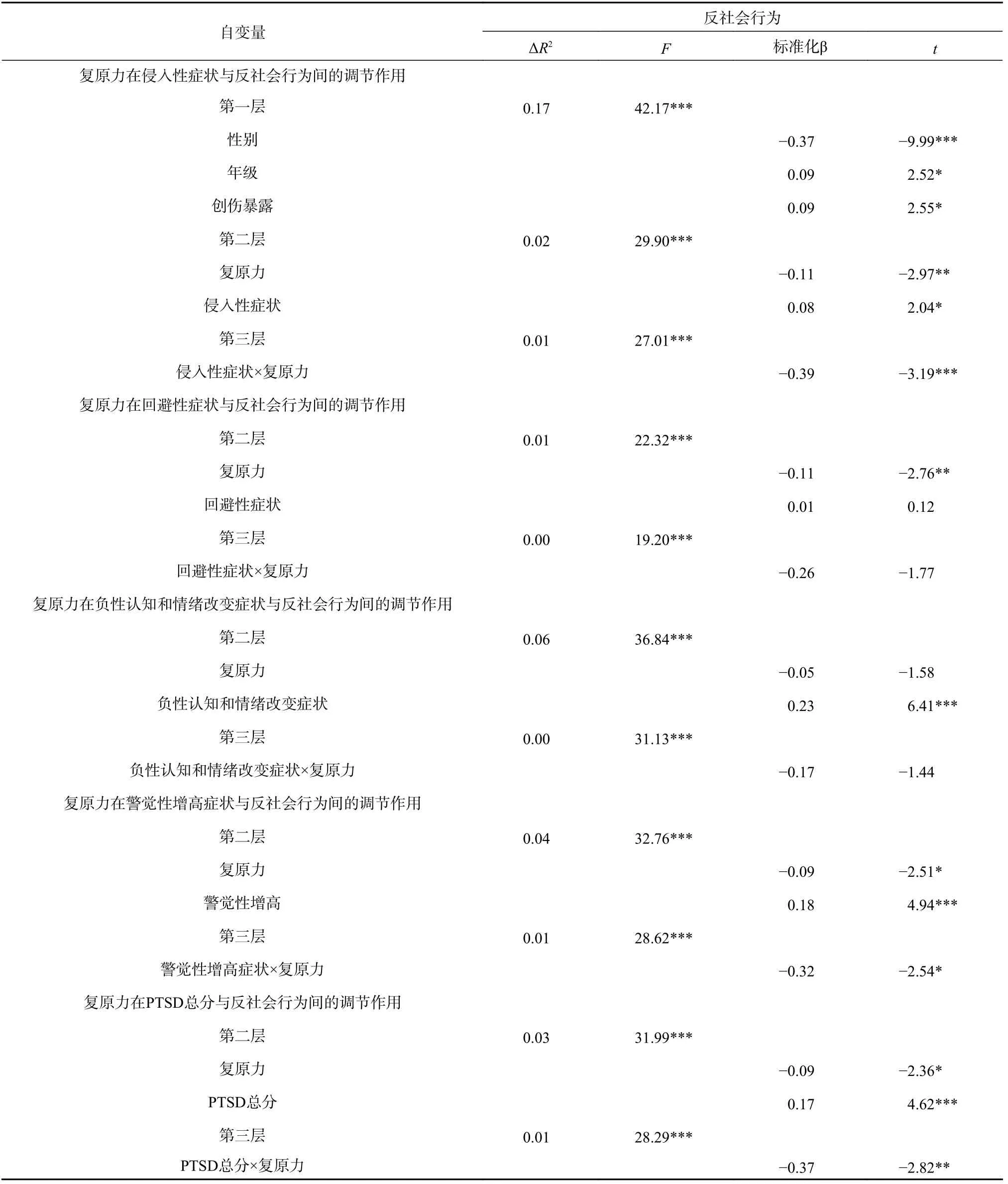

3.2 复原力在PTSD 及各维度与反社会行为之间的调节作用

考虑到性别、年级、创伤暴露与所研究变量之间的关系,故而在后续的分析中将性别、年级、创伤暴露作为控制变量。为了检验复原力在PTSD 与反社会行为之间的调节作用,采用层次回归的分析方法。为了简化结果,控制变量的回归结果仅在第一个调节效应检验中呈现。总体回归结果分析如表2 所示。

由表2 可知,在控制了性别、年级和创伤暴露之后,侵入性症状、负性认知和情绪改变症状、警觉性增高症状和PTSD 总分均对反社会行为有显著的预测作用(β=0.08,p<0.05; β=0.23,p<0.001;β=0.18,p<0.001; β=0.17,p<0.001),但回避性症状对反社会行为没有显著预测作用(β=0.01,p>0.05)。侵入性症状与复原力的乘积项、警觉性增高症状与复原力的乘积项以及PTSD 总分与复原力的乘积项对反社会行为有显著的负向预测作用(β=−0.39,p<0.001; β=−0.32,p<0.05; β=−0.37,p<0.01),说明复原力在侵入性症状、警觉性增高症状、PTSD 总分与反社会行为之间发挥了显著的调节作用。

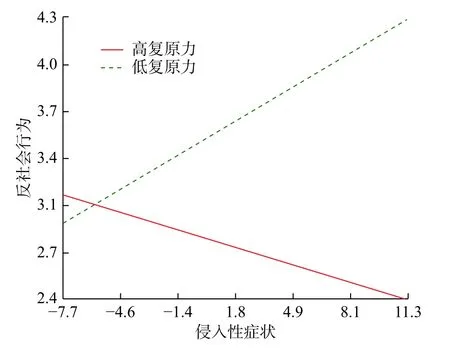

为了进一步检验复原力在侵入性症状、警觉性增高症状、PTSD 总分与反社会行为之间的调节作用,采用简单斜率检验对调节作用进行进一步分析,结果见图1、图2、图3。

如图1 所示,高水平复原力的条件下,侵入性症状对反社会行为的预测不显著(β=−0.04,t=−1.42,p>0.05);低水平复原力的条件下,侵入性症状可以显著正向预测反社会行为(β=0.08,t=2.74,p<0.01)。这说明侵入性症状对反社会行为的正向预测作用随着复原力水平的增加而降低。

表 2 复原力在PTSD 及各维度与反社会行为关系中的调节作用检验

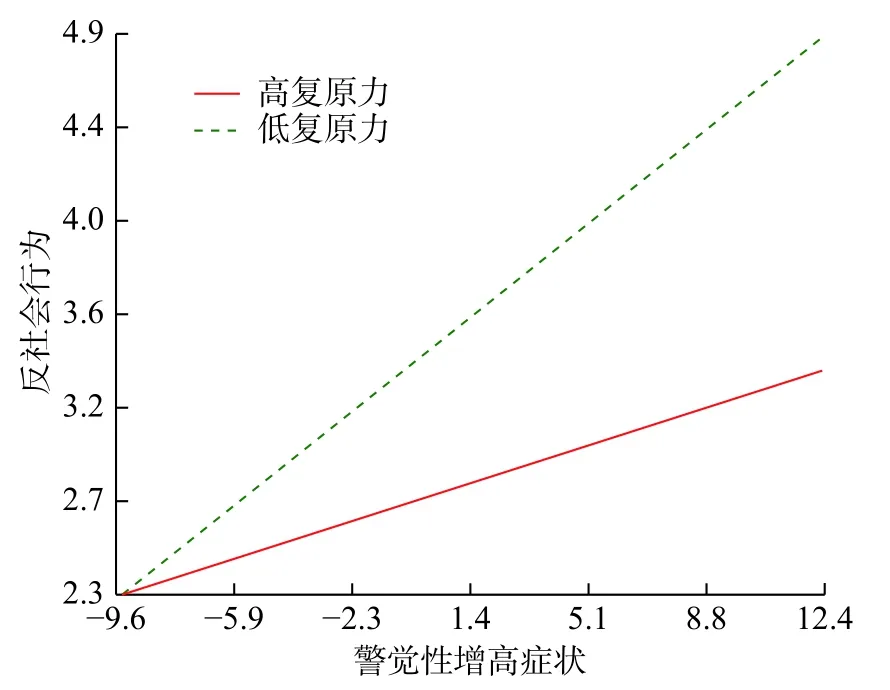

如图2 所示,高水平复原力的条件下,警觉性增高症状不能显著预测反社会行为(β=0.04,t=1.59,p>0.05);低水平复原力的条件下,警觉性增高症状可以显著正向预测反社会行为(β=0.12,t=3.45,p<0.001)。这说明警觉性增高症状对反社会行为的正向预测水平随着复原力水平增高而降低。

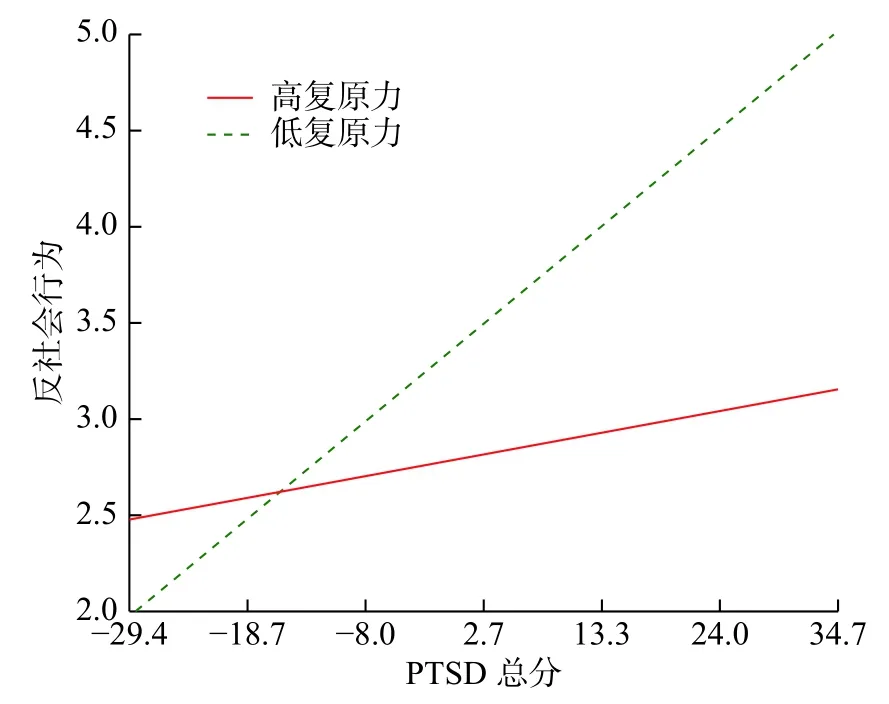

如图3 所示,高水平复原力的条件下,PTSD总分对反社会行为的预测作用不显著(β=0.01,t=1.01,p>0.05);低水平复原力的条件下,PTSD总分可以显著正向预测反社会行为(β=0.04,t=4.83,p<0.001)。这说明PTSD 总分对反社会行为的正向预测作用随着复原力水平增高而降低。

图 1 复原力在侵入性症状与反社会行为间的调节效应

图 2 复原力在警觉性增高症状与反社会行为间的调节效应

图 3 复原力在PTSD 总分与反社会行为间的调节效应

4 讨论

4.1 PTSD 总分及各维度对反社会行为的影响

本研究显示,PTSD 总分、侵入性症状、负性认知和情绪改变症状以及警觉性增高症状可以显著正向预测反社会行为。以上结果证实了PTSD 症状确实是反社会行为的危险因素。

侵入性症状主要表现为个体反复地、不自主地回忆与创伤事件有关的情景(American Psychiatric Association, 2013),这会唤起个体强烈的恐惧情绪。根据恐惧情绪处理理论(Foa et al., 1995; Forbes et al., 2008),沉浸在恐惧之中的个体更有可能发生攻击、冲动、破坏等反社会行为,以此来回避更为痛苦的恐惧情绪。因此,具有侵入性症状的青少年反社会行为水平也会随之增高。

警觉性增高症状表现为对周围环境的异动过度敏感与警惕,而高度的紧张与警觉的状态易使得个体高估周围环境可能带来的潜在威胁,并丧失基本的安全感与对环境的掌控感(Nederlof,Muris, & Hovens, 2011)。根据攻击行为的社会信息加工模型(Holtzworth-Munroe, 1992),当个体对环境的掌控感与安全感下降时,更容易产生暴力和攻击等反社会行为。因此,具有警觉性增高症状的青少年更容易发展出反社会行为。

负性认知和情绪改变症状使个体长期处于消极心境之下。根据认知新联结理论(Berkowitz,1990),消极的认知与情绪可能会引起与愤怒相关的情感和思想,进而使得个体易发生攻击行为。因此,负性认知和情绪改变症状水平较高的青少年反社会行为也会增加。

此外,本研究发现回避性症状对反社会行为不存在显著的预测作用。一个可能的原因在于回避性症状通常表现为有意回避与创伤事件相关的线索和人际状态,进而表现出人际退缩的倾向(American Psychiatric Association, 2013)。也就是说,回避性症状水平较高的青少年不太可能与人发生直接正面的冲突,因此也较少发生反社会行为。

4.2 复原力的调节作用

在检验复原力调节作用的同时,也考察了复原力对反社会行为的主效应。结果发现复原力可以显著负向预测反社会行为,这支持了保护因子模型(Garmez et al., 1984),说明复原力是创伤后个体消极身心反应的重要保护性因素,可以增加青少年的情绪调节能力,缓解震后不稳定的情绪状态,进而减少反社会行为。

对复原力的调节效应进行检验时发现,复原力在PTSD 总分与反社会行为之间发挥了显著的调节作用。具体来看,在高水平复原力的条件下,PTSD 不能显著预测反社会行为;而在低水平复原力的条件下,PTSD 可以显著正向预测反社会行为。根据复原力的双重加工理论(Tugade &Fredrickson, 2007),高水平复原力的个体具备较好的情绪识别与调节能力,善于准确灵活地选取恰当的应对策略来处理创伤经验,因此即便个体的总体PTSD 水平较高,发展出反社会行为的可能性也较低。反之,复原力水平较低的青少年震后调节情绪和灵活应对危机的能力较低,更有可能因为PTSD 所导致的情绪不稳定而发展出反社会行为(Bonanno & Mancini, 2008)。

此外,复原力在侵入性症状与反社会行为之间也发挥了显著的调节作用。复原力的双重加工模型认为,高水平复原力的青少年更有可能感受到积极情绪,并以此作为应对资源,促使个体从消极情绪中恢复过来,进而减少消极行为的发生(Tugade & Fredrickson, 2004, 2007 )。在这种条件下,即便是表现出侵入性症状的青少年其恐惧情绪也能因复原力对于消极情绪的加工作用而得到有效的缓解,最终降低反社会行为。而复原力水平较低的个体,因从消极情绪中恢复的能力较低,在这种条件下,受侵入性症状困扰的青少年因被反复闯入的地震相关线索所困扰,更有可能选择攻击、破坏等消极的方式来发泄负性情绪,进而表现出反社会行为。

本研究还发现,复原力在警觉性增高性症状与反社会行为之间发挥显著的调节作用。Garmezy等人(1984)提出的保护因子模型指出,复原力可以增强个体的环境适应能力,并且在处理创伤事件的过程中更容易接收到周围环境积极的经验(Rutter, 1987),进而有效降低消极行为反应(Tugade & Fredrickson, 2004)。在这种有利的条件下,即便是表现出警觉性增高症状的个体,也能快速地适应环境的改变,缓解紧张焦虑的状态,因此也不太可能发生反社会行为。而低水平复原力的个体对创伤事件积极线索的易感性较低(Tugade & Fredrickson, 2004),不易在创伤的自然暴露中接受环境中的积极经验并及时调整自我。在这一条件下,警觉性增高症状会使青少年长时间处于紧张和焦虑的状态下,对周围环境的异动过度反应,易发展出反社会行为。

本研究的结果也发现,复原力在回避性症状、负性认知和情绪改变症状与反社会行为的关系间不存在显著的调节效应。回避性症状水平较高的青少年倾向于表现出对创伤线索的回避态度(American Psychiatric Association, 2013)。因此,即便复原力水平较高,患有该症状的青少年也难以利用复原力这一积极条件去处理创伤经验,进而对反社会行为发生作用。负性认知和情绪改变症状使个体长期处于消极心境之下,并且对自我与周围他人产生负性的认知。根据Tugade 和Fredrickson(2007)提出的复原力的双重加工模型,在创伤事件发生较短的时间内,复原力倾向于发挥自动加工作用。本研究的被试为经历过九寨沟地震后仅10 个月的青少年,距离创伤事件发生时间较短,此时复原力的自动加工作用可能在短时间内更多地针对于个体短期内的消极情绪体验,而不足以改变对自我与周围他人的负性认知,不足以对反社会行为发生作用。

当然,本研究也存在一些不足。首先,本研究中的变量都是被试自陈所得,主观性较强且可能存在一定程度的共同方法偏差。未来研究可以考虑从不同的途径获取数据。其次,本研究采用横断数据进行分析,只能揭示在距离地震发生较短的时间内青少年的身心状况且无法很好地验证变量之间的因果关系。在未来的研究中拟采用多时间点的追踪数据进行分析,进一步验证和扩展本研究的发现。最后,本研究中作为控制变量的创伤暴露程度主要测量的是个体的客观创伤暴露水平。在未来的研究中可加入主观创伤暴露指标进行控制,以进一步加强研究结果的严谨性。

尽管存在上述局限,本研究仍具有一定的实践意义。该结果提示灾后心理援助工作者应根据青少年不同的PTSD 症状采取有针对性的帮助措施,以降低PTSD 对反社会行为的影响;同时要注重提高震后青少年的复原力,以促进青少年心理与行为的健康发展。

5 结论

(1)在震后青少年群体中,PTSD 总分、侵入性症状、负性认知和情绪改变症状以及警觉性增高症状可以显著正向预测反社会行为;(2)复原力在PTSD 总分、侵入性症状以及警觉性增高症状和与反社会行为之间起到显著的负向调节作用。