手机相关的父母教养行为与青少年手机成瘾:一项全国性调查 *

马榕梓 蒙浩然 阎丽丽 陈 妤 曹洪健 周 楠 邓林园 张锦涛

(1 北京师范大学心理学部,北京 100875) (2 北京师范大学教育学部,北京 100875) (3 北京师范大学认知神经科学与学习国家重点实验室,北京 100875)

1 引言

手机的普及给青少年的学习和生活带来了便利,但也使手机成瘾问题日渐突出。手机成瘾,是指过度沉迷于以手机为媒介的活动,对手机使用产生强烈、持续的渴求与依赖感,并导致明显的社会和心理功能损害的一种行为成瘾(刘勤学,杨燕, 林悦, 余思, 周宗奎, 2017)。在全球范围内,青少年手机成瘾发生率较高(López-Fernández,Honrubia-Serrano, & Freixa-Blanxart, 2012)。在中国,青少年的手机成瘾比例为15%~30%,且呈逐年上升趋势(何杰, 李莎莎, 付明星, 2019; 汤建军等, 2016)。手机成瘾对青少年发展有消极影响,包括躯体症状(Liu et al., 2017)、心理问题等(Yang, Zhou, Liu, & Fan, 2019)。

1.1 手机相关的父母教养行为

家庭系统理论认为,父母教养行为在孩子社会化过程中发挥重要作用(W h i t c h u r c h &Constantine, 1993)。父母教养行为是指父母在抚养孩子成长过程中按照自己期待的目标所采取的教养行为(Darling & Steinberg, 1993)。研究表明,积极的父母教养行为能有效减少网络媒介过度依赖的风险(王平, 孙继红, 王亚格, 2015);而长期不当的教养行为会造成青少年社会适应不良、药物和赌博成瘾、网络和游戏成瘾等问题(Zhang,Bai, Jiang, Yang, & Zhou, 2019)。

然而,国内外大多数相关研究聚焦于一般性父母教养行为。领域特异性理论(domain-specific theory, DST)指出,父母需要具备特定的教养能力来促进孩子在特定领域的发展(Grusec & Davidov,2010)。因此,亟需考察与手机相关的父母教养行为对青少年手机成瘾的影响,以提供针对性的预防干预建议。父母调节理论(parent mediation theory, PMT)表明,针对孩子的网络媒介使用,有效的父母教养行为包括积极调解(即父母沟通)、限制调解(即知晓和监控)和共同观看(Clark,2011)。由于手机的便携性、隐蔽性和使用不受时空限制的特点,亲子共同观看并不适用(Lee &Kim, 2018)。因此,本研究考察与手机相关的三种教养行为(父母沟通、知晓和监控)对青少年手机成瘾的影响。

1.2 手机相关的父母教养行为与青少年的手机成瘾

父母沟通是父母与青少年共同商讨手机使用相关情况(内容、时间等)(Hefner, Knop, Schmitt, &Vorderer, 2019);父母知晓是父母对青少年的手机使用的了解情况(Kerr, Stattin, & Burk, 2010);父母监控是父母对青少年手机使用的规则设置(Hefner et al., 2019)。现有研究大都取样于西方,但鉴于文化差异,同样的教养行为在中西方可能存在不同的表现形式和效果(Cui & Lan, 2020)。首先,基于父母调节理论,沟通也许能让青少年意识到手机使用的危害,降低成瘾倾向(Lee & Kim,2018)。这一积极调解的作用在越来越重视民主沟通的中国家庭中也许更为突出。此外,当前中国家长普遍意识到手机过度使用的危害,会通过主动询问等方式获悉青少年手机使用情况(丁倩, 张永欣, 周宗奎, 2019),及早发现风险,并给予及时、正确的指导,从而遏制青少年手机成瘾的发生(Kalmus, Blinka, & Ólafsson, 2015)。最后,父母调节理论和相关实证研究都认定父母的规则制定能帮助青少年进行积极的时间管理,减少其手机成瘾问题(丁倩等, 2019)。但这一行为也具有消极特征,传统的中国父母更倾向于把子女视为“私有物”,往往采取过度严厉的管教方式,比如禁止青少年使用手机(Cui & Lan, 2020)。因此,规则制定虽能对手机使用产生一定的约束作用,但过度严厉的管教可能会让孩子产生逆反心理,导致其更加依赖手机以反抗父母权威(Kalmus et al., 2015)。

1.3 不同手机功能使用时间的中介作用

与手机相关的父母教养行为可直接影响青少年手机成瘾,但其机制鲜有研究,考察其机制可为预防干预提供依据(刘庆奇, 周宗奎, 牛更枫, 范翠英, 2017; Lee, 2013)。手机使用时间作为手机成瘾更为直接的起因,可能是重要的中介机制(梅松丽, 柴晶鑫, 李娇朦, 王凌燕, 2017; Valcke, Bonte,De Wever, & Rots, 2010)。然而,对不同手机功能的长时间使用未必都导致手机成瘾。研究发现,用于网络搜索及发邮件的时间与网络成瘾没有显著关联(van den Eijnden, Spijkerman, Vermulst, van Rooij, & Engels, 2010)。因此,有必要区分不同手机功能的使用时间,考察其在手机相关父母教养行为和青少年手机成瘾的关系中的作用。基于中国互联网络信息中心(2018)发布的报告,手机使用功能可以主要归纳为学习(信息搜索、教育、新闻和故事阅读)、娱乐(游戏、视频观看、直播)、通讯(社交网络、即时消息)三个方面(Meng et al., 2020)。

父母与青少年沟通手机相关问题时,不仅能教给青少年通过手机获取学习信息,还能让其意识到手机娱乐和过度通讯的风险,从而合理规划手机娱乐和通讯时间(van den Eijnden et al., 2010)。此外,父母越多了解青少年手机使用情况,越能进行积极的指导,规范青少年的手机使用时间(Duerager & Livingstone, 2012; Kalmus et al.,2015)。但中国父母普遍缺乏媒介素养,更多关注手机使用的风险,因此更可能采取“一刀切”的管理方式让青少年减少手机使用,进而规范手机娱乐和通讯时间,而缺乏对手机学习时间的考虑(林可, 2019)。最后,父母监控虽然是一种消极的父母调节方式,但父母调节理论强调,父母制定相关规则客观上能减少孩子网络游戏使用(Peeters,Koning, & van den Eijnden, 2018)。但学习习惯需要系统化的长期培养,特别是使用手机学习很容易受无关信息干扰,中国家长的这种约束也许很难有效增加青少年手机学习时间。因此,本研究假设:父母沟通能通过减少青少年手机娱乐和通讯时间来增加青少年手机学习时间,进而减少其手机成瘾;父母知晓和父母监控都仅能通过减少青少年手机娱乐和通讯时间,而不能通过影响手机学习时间进而减少其手机成瘾。

综上,关注手机相关的父母教养行为对青少年手机成瘾的影响及机制的中国本土化研究较少,而且不同手机功能使用时间的中介作用尚不明确,且已有研究均采用区域性样本,代表性不够。因此,本研究基于具有全国代表性的青少年样本,探究以下问题:(1)手机相关的不同父母教养行为对青少年手机成瘾的影响;(2)不同手机功能使用时间在手机相关的父母教养行为与青少年手机成瘾之间的作用机制。

2 研究方法

2.1 被试

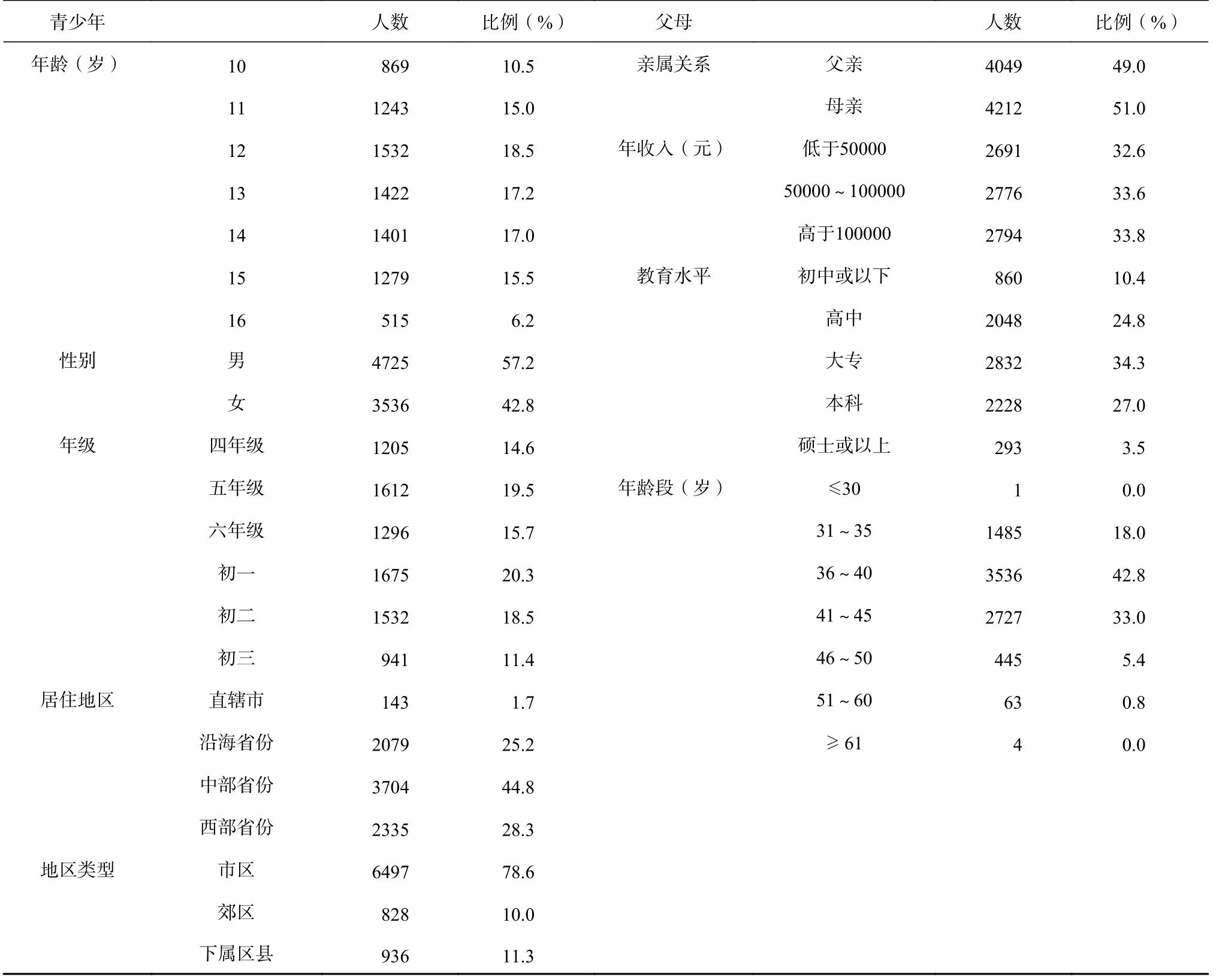

本研究采用概率与规模成比例抽样(Brewer &Gregoire, 2009),向来自中国31 个省(自治区、直辖市)的中小学生(一年级至九年级)及其家长发放问卷。一方面通过随机拨打抽样区域内的家长电话,另一方面通过线下与学校沟通,联系家长和学生,共发放问卷十万余份,回收问卷11214 份(回复率约10.0%),其中有15 份重复问卷,且有2938 名被试为四年级以下小学生不能理解题目,没有进行自我报告,因而最终纳入分析的有效青少年问卷共8261 份。其中,941 名被试(11.4%)通过电话联系,其余被试通过学校联系。本研究的中介模型在两个样本中不存在显著差异。具体的人口学信息见表1。

表 1 样本描述性统计(n=8261)

2.2 研究工具

2.2.1 父母教养行为问卷

该问卷由已有的父母网络教养方式问卷(Internet Parenting Style Instrument)(Valcke et al.,2010)以及父母干预问卷(Parental Mediation Questionnaire)(Hefner et al., 2019)翻译、改编、回译得到。问卷共8 个项目(例如“我会经常与孩子谈论他/她使用手机的时间问题”),分为父母沟通(3 题)、父母知晓(2 题)和父母监控(3 题)三个维度。采用5 点评分,从1 为“非常不符合”到5 为“非常符合”。验证性因素分析表明三因素模型结构拟合良好:χ2(10)=44.393,χ2/df=4.439,CFI=0.998,RMSEA=0.020,90%CI[0.015, 0.027],SRMR=0.008。本研究中父母沟通、父母知晓、父母监控三个维度的Cronbach’s α 系数分别为0.63、0.65、0.68。

2.2.2 不同手机功能使用时间问卷

采用青少年对具体手机功能使用时间报告的问卷(中国互联网络信息中心, 2018; Meng et al.,2020),共6 个项目,评定一周内在娱乐(4 个项目,Cronbach’s α 系数为0.93)、学习(1 个项目)和通讯(1 个项目)三种手机功能的平均使用时间。

2.2.3 手机成瘾问卷

改编DSM-5(American Psychiatric Association,2013)中的网络游戏障碍的9 条临床标准,用以评估参与者的手机成瘾程度(Meng et al., 2020),例如判断是否曾经在使用手机的时间上欺骗过家人、朋友(0=否,1=是)。问卷得分越高,表明手机成瘾越严重。该问卷的Cronbach’s α 系数为0.80。

2.3 研究程序

采用电子问卷形式,通过短信、微信、邮件等方式进行问卷推送和回收。问卷总时长控制在30 分钟以内,由学生和家长分别填写。本研究得到了北京师范大学伦理审查委员会的批准(批准号:#2017-0902)。

2.4 数据处理

采用Mplus7.4 进行路径分析,极大似然法处理缺失值(Muthén, Muthén, & Asparouhov, 2015)。模型拟合度标准采用CFI(>0.90)、RMSEA(<0.08)及其90% 置信区间和SRMR(<0.06)(Kline,2015)。采用Bootstrap 法检验中介效应,重复抽样次数设定为5000(Preacher & Hayes, 2004)。

3 结果

3.1 中国青少年手机成瘾基本情况及关键变量相关分析

表2 列出了各变量的描述统计量和相关关系。结果发现,我国青少年手机成瘾得分均值为3.60,有1746 名青少年手机成瘾得分超过5 分(手机成瘾得分存在969 个缺失值,成瘾检出率为23.9%)。

表 2 各变量描述统计及相关分析

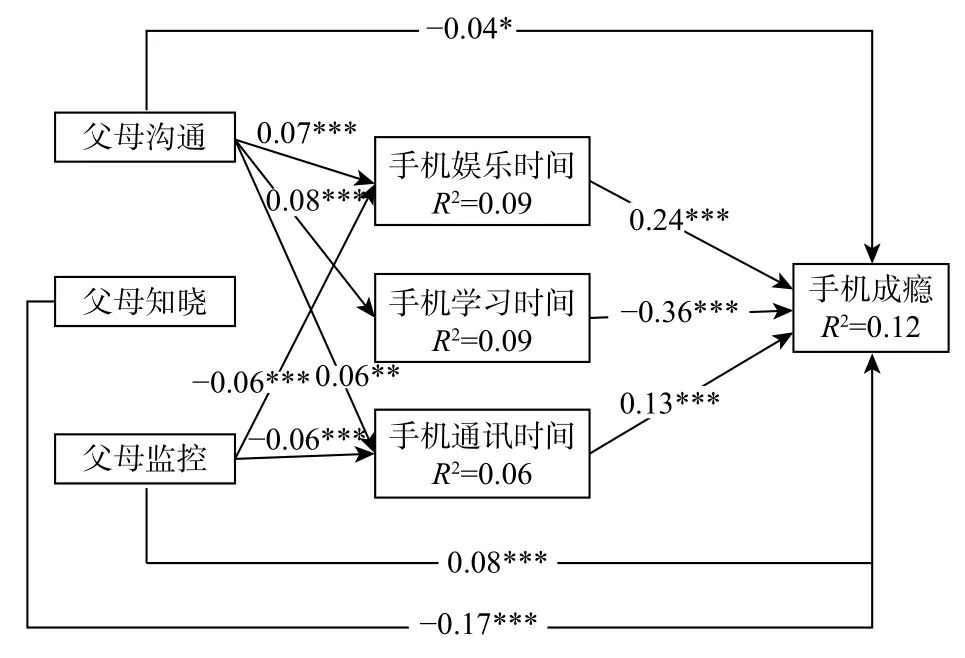

3.2 路径分析:不同手机功能使用时间的中介作用检验

本研究考察了不同手机功能使用时间在教养行为和手机成瘾之间的中介作用,见图1。将可能影响青少年手机成瘾的其他因素作为控制变量,包括年龄、性别、年级、亲属关系等人口学变量。该中介模型拟合较好:χ2(13)=26.999,χ2/df=2.077,CFI=0.998,RMSEA=0.011,90%CI[0.005,0.018],SRMR=0.006。父母沟通和知晓对手机成瘾起到直接负向预测作用(沟通: β=−0.04,p<0.05; 知晓: β=−0.17,p<0.001)。父母监控对手机成瘾起到直接正向预测作用(β=0.08,p<0.001)。

图 1 不同手机功能使用时间在父母教养行为影响青少年手机成瘾的中介作用模型

首先,手机娱乐和通讯时间在父母沟通与手机成瘾的关系中存在“遮掩效应”,即间接效应(娱乐时间: β=0.017, 95%CI[0.010, 0.026]; 通讯时间: β=0.008, 95%CI[0.003, 0.014])的方向与直接效应(β=−0.041)方向相反,因此总效应被遮掩,遮掩效应量分别为41.5%和19.5%(温忠麟, 叶宝娟,2014)。手机学习时间在父母沟通对手机成瘾的影响中具有部分中介作用,间接效应为β=−0.030,95%CI[−0.045, −0.016],中介效应量为65.2%。其次,不同手机功能使用时间在父母知晓与青少年手机成瘾的关系中不存在中介/遮掩效应。

此外,手机娱乐时间和手机通讯时间在父母监控与手机成瘾的关系中也都存在“遮掩效应”。间接效应(娱乐时间: β=−0.013, 95%CI[−0.021,−0.006]; 通讯时间: β=−0.008, 95%CI[−0.014,−0.003])的方向与直接效应(β=0.08)的方向相反,遮掩效应量分别为17.3%和10.7%。

4 讨论

青少年手机成瘾是世界性的公共卫生问题,对青少年的发展有重要的消极影响。本研究采用全国代表性样本,考察了手机相关父母教养行为与青少年手机成瘾之间的关系,并检验了不同手机功能使用时间的作用机制。本研究中手机成瘾检出率(23.9%)与国内一些区域性样本研究结果相近(汤建军等, 2016)。同时,本研究结果对于深化相关理论,并为父母有针对性地实施手机教养行为提供重要参考。理论上,本研究聚焦手机相关的父母教养行为,丰富了父母教养行为相关理论在手机使用领域的具体应用(Grusec & Davidov,2010),明晰了手机相关的特定教养行为的内容结构,澄清了不同教养行为对青少年手机成瘾的差别化影响;其次,本研究深入考察了青少年的不同手机功能使用时间的作用机制,研究结果为解释父母教养行为如何影响中国青少年手机成瘾提供了实证依据,为今后预防或干预青少年手机成瘾提供了思路。

4.1 父母沟通对青少年手机成瘾的影响及其机制

从直接效应来看,父母沟通越多,青少年越不容易手机成瘾,这与以往网络相关的父母沟通对青少年媒介使用的结果相一致。父母与青少年进行针对手机使用问题的交流,让其获得心理支持,减少手机成瘾的风险(Zhang et al., 2019)。

本研究还发现父母沟通可通过增加青少年的手机学习时间,降低手机成瘾,这与丁倩等(2019)的研究一致。父母根据自身经验给出建议,如用手机查询不懂的题目等,青少年会在商讨中接受这些建议并将学习动机内化,落实到行动中。青少年通过父母沟通在现实中获得自我能力的提升而非逃避现实,免于沉溺手机(van Rooij, Schoenmakers,van de Eijnden, & van de Mheen, 2010)。然而,本研究还发现了手机娱乐和通讯时间在父母沟通与手机成瘾中的遮掩效应。这可能是由于父母过于频繁的沟通会让青少年觉得“唠叨”,剥夺其心理自主权(毕馨文, 魏星, 王美萍, 陈亮, 张文新, 2018),导致无效甚至反作用的沟通效果。父母调节理论强调了父母沟通能促进青少年的健康媒介使用(Clark, 2011),本研究的上述发现则表明,还需考察沟通频率和质量的不同效果,阐明沟通作用的复杂性及情境依赖性。

4.2 父母知晓对青少年手机成瘾的影响及其机制

父母知晓可以直接负向预测青少年手机成瘾。这一发现与以往一般性父母知晓对青少年问题行为的负向预测作用相一致(Tian et al., 2019)。父母知晓体现出父母对青少年手机使用的关心,父母了解孩子的手机使用情况可增进亲子温暖,及早发现潜在风险并做出行动,减少青少年成瘾风险。

然而,不同手机功能使用时间均不能解释父母知晓对手机成瘾的负向预测效应,这与假设不符。可能有以下原因:其一,父母主动了解孩子手机使用情况,会让孩子感受到更多的关心爱护,但父母仍处在探索阶段,可能不会及时做出沟通或者监控的调节行为,因此不能有效规范青少年各方面的手机使用时间,而是影响到孩子的心理状态(王平等, 2015)。其二,以往研究表明,父母了解青少年情况的最主要途径是孩子的自我揭露(Kerr et al., 2010),但由于手机便携和隐蔽的特点,父母可能很难知晓青少年手机使用的情况,导致父母无法及时干预。

父母知晓无法通过影响不同手机功能的使用时间进而影响青少年手机成瘾,这一结果进一步验证了领域特异性理论的理念,即在特定领域中的教养行为对儿童发展结果具有非一般情境的特异性(Grusec & Davidov, 2010)。未来研究应进一步验证与手机相关的父母知晓对手机成瘾的具体机制,如纳入更多与手机成瘾相关的情感层面的因素(如,孤独感等)。

4.3 父母监控对青少年手机成瘾的影响及其机制

父母监控直接正向预测青少年手机成瘾。一方面,监控手段过于严苛,则无法满足青少年本身的自主需求,同时监控过程也可能侵犯孩子的隐私,这会降低亲子关系质量,使孩子出现逆反心理,如此则违背了父母监控的初衷,增加其手机成瘾的风险(Hefner et al., 2019)。另一方面,这一因果关系可能是反向的,即青少年过度使用手机时,父母会感知到更多手机使用的潜在风险并做出反应,进行更多监控等干预行为(Duerager &Livingstone, 2012),未来应对这一问题进行追踪研究。

本研究发现手机娱乐和通讯时间在父母监控对手机成瘾的影响中具有遮掩效应,即父母监控可以使青少年使用手机进行娱乐和通讯的时间减少,从而降低手机成瘾,这与前人有关网络成瘾的研究相一致(Li, Dang, Zhang, Zhang, & Guo,2014)。父母针对青少年手机使用建立有效的规则,不管是否过于严苛,都在客观上限制了青少年使用手机的自由,能在一定程度上抵消青少年逆反心理对其手机成瘾产生的促进作用(即遮掩效应)。

以往关注父母监控与手机成瘾的研究报告了不一致的结果(Hefner et al., 2019; Kalmus et al.,2015),而本研究发现,父母监控与手机成瘾的直接和间接效应的方向相反(即遮掩效应)也许提供了一个可能的理论解释。具体而言,在未控制手机娱乐和通讯时间时,父母监控和手机成瘾之间的关系有可能是正向的(消极调节或者因果反向),也有可能是负向的(即通过减少手机娱乐和通讯时间来减少手机成瘾),二者相互抵消,因此在不同样本中产生不一致的结果。这集中体现在父母监控对青少年的影响可能存在心理层面与行为层面的区分:(1)心理层面上,会侵扰子女内心世界、破坏孩子自主性发展(Barber, Olsen, &Shagle, 1994);(2)行为层面上,起到管控时间的作用。

4.4 研究局限

本研究施测中有些问卷采用了单个题目的测查,因此相关的结果需后续研究进一步验证。此外,父母教养行为与手机成瘾的关系受个体(如,自尊、孤独感)和家庭等多方面的影响(王平等, 2015),且教养行为对不同年龄、性别的青少年的有效性可能存在差异(Cui & Lan,2020)。未来的研究需进一步综合考察父母教养行为对青少年手机成瘾的影响机制。

5 结论

(1)父母沟通和父母知晓均可以直接负向预测青少年手机成瘾,父母监控直接正向预测青少年手机成瘾;(2)父母沟通通过正向预测青少年的手机娱乐和通讯时间,进一步正向预测其手机成瘾;父母沟通通过正向预测青少年的手机学习时间,进一步负向预测其手机成瘾;父母监控通过负向预测青少年的手机娱乐和通讯时间,进一步正向预测其手机成瘾。