从一般评价义到情态义和具体评价义

尹会霞

摘 要:评价范畴与情态范畴是语言中的两大重要范畴,两者之间存在密切关系,表现之一是评价义可以演变为情态义。一般评价义形容词“好”演变产生情态义有两种方式:一是直接语法化为情态助动词;二是与其他成分一起语法化为情态副词。溯因推理和间接言语行为推理是该语义演变的重要机制,而汉语中“形容词直接作状语”和“受事主语句”的广泛存在则为该语义演变提供了句法条件。“好V”词汇化为表示具体评价义的复合形容词,需要满足“NP受+好V功用”格式,物性角色在其中起到关键作用。

关键词:评价义;情态义;语义演变;物性角色;复合形容词

一、引言

评价范畴与情态范畴是语言中两个重要的语义范畴,两者之间存在密切的关系,表现之一就是一般评价义可以演变为情态义,并且通过情态义,还可以进一步产生具体评价义。下面,首先简要介绍本文所使用的基本概念。

评价范畴表达人对客体价值进行判断的主观意义,在自然语言研究中往往立足于由评价主体、评价客体与评价标准所构成的评价语境,通常由词汇、特殊句式、插入语、语调等形式表达[1](P111-183)。名词、动词、形容词、副词、语气词和感叹词等都可以表达评价意义,本文主要关注形容词。根据评价意义的抽象程度不同,评价范畴通常分为一般评价和具体评价。一般评价概念(如好、坏、差、宜、良、优等)表达的是概括的整体评价,没有提供评价客体的信息,对语境依赖性强,搭配广泛。比如,一般评价义形容词“好”,在“好人、好刀、好书”中意义各不相同,“好人”指具有“善良、正直”等特征的人,“好刀”指“好用、锋利”的刀,“好书”指“好看、内容精彩”的书。具体评价概念往往编码了评价客体和评价标准(什么好,好在哪里),对语境依赖性较弱,搭配受到一定限制。阿鲁玖诺娃参照评价逻辑对评价的分类,将具体评价意义分为以下七类:感觉评价(好吃、好闻),心理评价(好玩、有趣),审美评价(好看、漂亮),伦理评价(高尚、善良),实用评价(好用、有利)、规范评价(正确、合理)、目的评价(有效、成功)[1](P154-163)。

情态范畴主要表达说话者对命题或事件的主观态度。情态意义是一个非常复杂的系统,根据Palmer的分类,情态的第一层包括命题情态(propositional modality)和事件情态(event modality)。其中,命题情态又可以分为认识情态(epistemic):推测、断言,证据情态(evidential):报道、感知;事件情态又可以分为道义情态(deontic):允许、义务、承诺,动力情态(dynamic):能力、意愿[2](P8-10)。本文主要涉及认识、道义和动力情态。汉语情态义的词汇表现形式主要有情态动词和情态副词。其中,认识情态由情态动词和情态副词表达都很常见。道义情态和动力情态主要由情态动词表示,较少由情态副词表示。汉语中的大多数情态副词表达认识情态,有时被称为“语气副词”。

在上述语义概念和语义理论的基础上,本文以一般评价谓词“好”为例,分析“好”从一般评价义到情态义的语法化过程、条件和机制,以及“好V”词汇化为具体评价义形容词的语义演变过程和类型特征。

二、从一般评价义到情态义

(一)一般评价义语法化为情态义的两种方式

“好”是表示一般评价意义的形容词,既可以表示事物好,也可以表示动作行为好。当表示动作行为“好”时,评价义在语境中很容易发生语用推理而产生情态义,主要有两种方式:一是直接语法化为情态助动词;二是与其他成分一起语法化为情态副词。

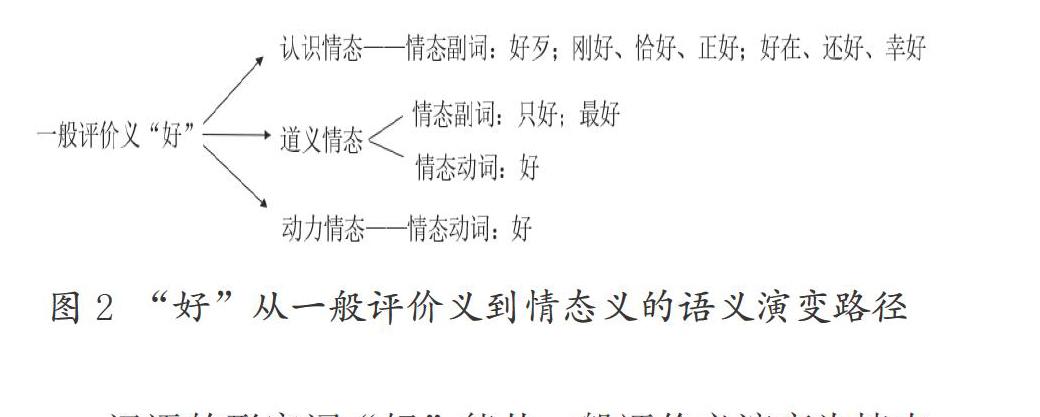

首先来看与“好”相关的情态副词。由一般评价义形容词“好”与其他成分一起语法化(也包括词汇化)产生的情态副词有:好歹(好赖);刚好、恰好、正好;好在、还好、幸好;只好;最好。其中,“好歹”是表示“无论如何,不管怎样”的让步情态副词,属于认识情态大类[3]。“刚好、恰好、正好”是表示强调或感叹的断言情态,也属于认识情态[4]。“好在、还好、幸好”是表示说话人判定条件或情况有利(有时含有庆幸义)的认识情态副词[5]、[6]。“只好”是表示没有别的选择、“不得不”的道义情态副词。“最好”是表示建议的道义情态副词[7]。以上情态副词的语法化和词汇化过程前人多有论述,不再赘述。本文侧重从语义演变的角度指出,从一般评价义到情态义的演变路径,在汉语中有众多词汇证据的支持。

再来看“好”直接语法化为情态助动词的情况。《现代汉语词典》(第7版)中“好”有三个义项属于情态助动词用法:

形,容易(限用于动词前):那个歌好唱。

动,便于:地整平了好种庄稼。

<方>动,应该,可以:时间不早了,你好走了。

不少学者指出,以上用法是“好”由形容词语法化为助动词的产物。李明认为,助动词“好”是从形容词演变而来的,在六朝时期出现助动词用法,表示条件可能,义为“适合、可以、能够”[8](P60),但是未论及具体的演变方式。张定、丁海燕则认为,它的形成是“外置和难易移位”的句法操作先后作用的结果,“好V”的词汇化大约肇端于元代,至今尚未完成[9]。该文从已经语法化为助动词的“好”谈起,一方面没有解决“好”如何从形容词发展为助动词的演变过程,所谓“好V”的词汇化“至今尚未完成”的论断也欠妥。另一方面,根据熊仲儒的分析,“NP好V”是个介于难易句与中动句之间的句式,与难易句不同的是,“NP虽然与V有选择关系却不能还原到V后位置”[10],这表明“移位说”并不可信。也有學者主张,助动词“好”是从表示“喜爱”义的动词“好”演变来的[11]。“喜爱”义确实可以直接经过语用推理产生“容易、经常”义,如“铁好生锈”,但是不太可能产生“适合、适宜”义,也就不太好解释古代汉语里大量表示“适合、可以、方便”义的“好V”。

本文在前人研究的基础上,重点从语义演变的角度揭示“好”由评价义向情态义转变的条件、动因和语用机制。

(二)一般评价义语法化为情态助动词

根据情态义与主要动词语义距离的相对顺序关系,可以排成如下序列:认识情态>道义情态>动力情态+V[12](P227)、[13]。因为认识情态是针对命题的,辖域最宽,语法化程度最高,与主要动词关系最为松散;道义和动力情态是针对事件的,辖域更窄,与主要动词联系更为紧密。表示评价意义的“好”是对事件的评价,在一定语境下经过语用推理最容易产生动力情态义,其次是道义情态义。历史上“好”语法化为情态助动词,正是经历了这两条语义演变路径,具体如图1所示:

1.从一般评价义到动力情态义

先看“好”作为一般评价义形容词的使用情况。例如:

(1)此兽辟恶,常安于圈中亦好。(北魏贾思勰《齐民要术·养羊》)

(2)折米饭:生折,用冷米,用虽好,作甚难。(北魏贾思勰《齐民要术·飧饭》)

例(1)、例(2)中的谓词“好”分别说明“常安于圈中”和“用冷米”的行为活动是适宜的、优良的。

由于汉语缺乏形态变化,所以形容词可以不发生形态变化而直接作状语。例如:

(3)汝好看此二儿,勿忘吾言。(《北史·董纯传》)

(4)汝等好打沙门释种弟子。汝等急捉。(隋代阇那崛多译《大威德陀罗尼经》卷十八)

(5)须菩提!汝今更听我说微细碍相。汝须菩提!一心好听!(后秦鸠摩罗什译《摩诃般若波罗蜜经》卷十二)

例(3)中的“好看”是指“好好照看”;例(4)中的“好打”是指“好好打”;例(5)中的“好听”是指“好好听”。这里的“好”都是作状语,表示動作行为施行的“优良性”。“好V”最初出现的语境似乎都是祈使句,这是因为评价词语常常赋予其使用的语句以命令的功能。评价与道义之间的关系,下文还会详述。

当“好V”的主语从典型的施事性成分扩展到非施事性成分时,“好好V”发生重新分析,溯因推理出动作行为“适宜、方便、容易”,即表示条件可能或客观性能的动力情态义(准确来说是动力情态下的能力情态小类,为了方便与其他两大类情态形成对照,本文用大类名称来称说)。所谓“溯因推理”是指,从评价动作行为施行的“优良性”逆向推理其原因,使动作施行起来“适宜、方便、容易”。例如:

(6)柘子熟时……二十年,好作犊车材。(北魏贾思勰《齐民要术·养羊》)

(7)治肥田十亩,荒田久不耕者尤善,好耕治之。(北魏贾思勰《齐民要术·种桑柘》)

(8)连云似织休迷雁,带柳如啼好赠人。(唐代吴融《春雨》)

例(6)中,原料为“柘子”;例(7)、例(8)中,受事为“荒田”和“柳”。它们的主要动词“作、耕治、赠”的动作性减弱,主要动词后面还带着其他宾语或者代词宾语,整个句子仍然具有现实情态意义。即例(6)~例(8)属于动力情态意义和现实情态意义两解的过渡情况。

当“好V”的主语是非施事性成分,并且主要动词后不再带宾语,句子就不再具有现实情态意义,而只具有动力情态意义了。例如:

(9)秋台好登望,菡萏发清池。(唐代朱景玄《望莲台》)

(10)紫陌事多难暂息,青山长在好闲眠。(唐代杜牧《行经庐山东林寺》)

例(9)中的“秋台好登望”,不再表示“登望秋台”的现实事件,而是表示“秋台方便或容易登望”的动力情态意义。

“好”的动力情态用法产生于六朝,一直延续到现代汉语中。《现代汉语词典》所列的“容易”义和“便于”义都是“好”的动力情态用法(一个标为“形”,一个标为“动”不太合理,都标为“助动”比较好),只是识解的角度不一样。从动作的施行主体角度来说,“好V”是指主体具备施行动作的能力或条件,所以是“方便V”。而从动作的对象客体角度来说,“好V”是指客体的客观性能“容易V”。

2.从一般评价义到道义情态义

价值概念(好、坏、适宜、优等)和道义概念(责任、义务、规范等)是伦理学的两个主要概念系

统[1](P111)、[14](P529-530)。在言语行为语境下,价值判断和道义判断存在语用上的正向推理关系,Carnap把价值判断看作是隐秘的命令式[15](P24)。“好的行为”是符合规范的,所以“应该做”;“不好的行为”是不合规范的,所以“禁止做”。价值判断在言语行为语境下往往间接地表达道义判断,主要目的是追求礼貌、委婉的交际效果,其中所采用的机制可以称为“间接言语行为推理”①。

在指令类言语行为语境中,常常从行为“好”间接推理出行为“应该”做,“好”由此从一般评价义演变产生道义情态用法,这种用法在宋元时期比较常见[8](P114、P134)。例如:

(11)时有一沙弥揭帘欲入,见师与太傅,便放帘抽身退步。师云:者沙弥好吃二十棒。(南唐静、筠禅师《祖堂集》卷十)

(12)好理会处不理会,不当理会处却支离去说,说得全无意思。(宋代黎靖德《朱子语类》卷一百一十六)

(13)也都知是善好做,恶不好做。(宋代黎靖德《朱子语类》卷九)

例(11)在命令吩咐的言语行为语境中,沙弥不守规矩,“好吃二十棒”表示“该打二十棒”。例(12)在评判的言语行为语境中,要符合读书作文的章法,“好理会”表示“应该理会”。例(13)在规劝、建议类言语行为语境下,根据道德规范,“善好做,恶不好做”是间接表达“善应该做,恶不应该做”。

在现代汉语中,“好”的道义情态用法只保留在一些方言中,如《现代汉语词典》所举“<方>动,应该,可以”。或者是由同义的双音节副词形式来表达,比如“只好请你离开”“你最好快离开”。这里的“只好”和“最好”,就是借助价值判断来间接表达义务或建议的道义情态副词,具有委婉客气的语用效果。

(三)跨语言的证据

相似的语义演变和语法化过程,在世界其他语言中也有例证。Heine & Kuteva列出了下面两条语法化路径:适宜>能力(SUITABLE>ABILITY);适宜>义务(SUITABLE>OBLIGATION)。前者的例子,比如Sango语中,l?ngbì:适宜,动词>能,能力标记;Lingala语中,-koka:适宜,动词>表示能力的助动词。后者的例子,比如Luo语中,winjore:方便,适宜>应该,应当,表示必要的义务标记;Acholi语中,m?ero:需要,适宜>o-m?ero(第三人称过去式形式)应该,不得不,表示必须和强制的义务情态标记,也用作认识情态标记[17](P284-286)。

Heine & Kuteva指出,支持该语法化路径的语料都来自非洲语言,呈现出区域特征。本文的研究表明,汉语的形容词“好”也能演变为情态助动词,其他具有相似语义的词如“中、合、宜”都在汉语史上有过动力或道义情态助动词的用法[8]。其他东亚语言的例证有待调查和补充,比如,LaPolla & Huang提到羌语中形容词“好”可以出现在连动结构中修饰另一个动词,如/tse-na/(look+good) good looking“好看”,/dzu?-na/(sit+good) good to sit,there is room to sit“好坐”[18](P133)。在这个结构中,“好”在语义上似乎发挥了副词功能,但是句法上却是主要动词,因为否定和体标记要加在“好”上。

“好”从一般评价义演变产生了认识、道义和动力三种情态义,主要有两种方式:一是直接语法化产生情态动词;二是與其他成分一起语法化产生情态副词。其中,认识情态义由情态副词表示,道义情态义由情态副词和情态动词表示,动力情态义由情态动词表示。具体如图2所示:

汉语的形容词“好”能从一般评价义演变为情态义,首先是因为语义上能满足语用推理的一般规律,其中,溯因推理和间接言语行为推理起到重要作用。其次是因为汉语缺乏形态变化。形容词“好”在修饰事物或修饰动作行为时没有形态变化,施事或受事作主语时相应谓语部分也没有形态变化,这些为该语义演变的实现提供了句法环境。

三、从一般评价义到具体评价义

评价范畴通常分为一般评价和具体评价。一般评价谓词可以在具体语境中涵盖各种具体评价义。汉语的一般评价义形容词“好”与具体的评价对象搭配,根据常识和语境可以推理出各种具体评价义,比如“好菜、好身体”(感觉评价)、“好书、好主意”(理性评价)、“好心情、好脾气”(情感评价)、“好画、好音乐”(审美评价)、“好人好事”(伦理评价)、“好刀、好车”(实用评价)、“好制度、好合同”(规范评价)、“好政策、好设计”(目的评价)①。而词汇化为复合形容词的“好V”则可以直接表示相应的具体评价义而无需依赖语境,比如“好吃、好闻、好喝”(感觉评价),“好受、好过、好玩、好笑”(心理评价),“好听、好看”(审美评价),“好用、好使、好骑、好弹”(实用评价)。

如果说从一般评价义到情态义的语义演变反映了一定的语言共性,那么从一般评价义到具体评价义的演变则更具语言类型特征。俄语、英语等其他印欧语的具体评价义形容词大部分用独立的词汇形式表达。汉语和其他一些汉藏语系语言(比如羌语[19]、黎语加茂话[20]等)表达具体评价义,除了使用独立的形容词外,还有“好V”或“V好”(因基本语序而异)结构经过词汇化演变产成的复合形容词。下面,将详细论述汉语的“好V”结构演变为具体评价义形容词的句法语义条件和词汇化等级。

(一)“好V”词汇化的句法语义条件

“情态动词+V”结构要进一步词汇化为具体评价义形容词,在句法语义上有更严格的限制条件。首先是助动词的情态类型限制,其次是受事主语句的句式限制,最后是主要动词的语义类型限制。

首先看助动词的情态类型限制。“情态动词+V”结构词汇化为复合形容词通常很受限。按照情态概念与动词的相对语义关系排序:认识情态>道义情态>动力情态+V。序列从左到右,情态动词的辖域由宽到窄,语法化程度由高到低,与主要动词的联系由松到紧,相应XV结构词汇化为复合形容词的可能性由弱到强。

认识和道义情态动词与主要动词的关系比较松散,较难发生进一步词汇化,往往是典型的动词结构,比如“天要下雨了”“他应该快到了”“你应该买这本书”“我得走啦”等句子中的“要下、应到、应买、得走”,都是典型的动词结构。而动力情态与主要动词联系更紧密,更容易发生词汇化。比如,词汇化程度不是很高的形容词“能吃、能干、会吃、会说、会玩”等,表示人具有某方面的能力特点;词汇化程度更高的形容词“好用、好看、好玩、好吃、中看、宜居”等,表示事物具有某方面的性能特点,都是“动力情态动词+V”结构词汇化而成的。人或事物的能力常被看作是内在属性,因此,“动力情态动词+V”很容易从描述动作行为转变为描述性质特征。

其次,受事主语的句式限制。“好V”词汇化为形容词的句法环境是受事主语句式。动词结构要演变为形容词,首要条件就是动词后不能再带有形宾语。“NP+助动词+主要动词”格式中,“助动词”将主要动词所表示的事件置于“非现实”状态,削弱了动作性。蒋绍愚先生曾指出,所谓“受事主语句”,不是“意念被动”,而是“去动作性”,强调状态性[21]。因此,“NP受+助动词+主要动词”句式中的谓语部分,更容易词汇化为形容词。

最后,主要动词必须是主语NP的功用角色。Pustejovsky在生成词库理论中对名词的词义描写提出了物性结构的释义模型,包括构成角色、形式角色、功用角色和施成角色[22]①。物性角色在词汇语义演变和词汇化过程中发挥的作用,以往的研究还不够重视。“好V”的案例表明,物性角色对语义解读和词汇化至关重要。请看以下几组例子:

啤酒好喝,表示“评价”;啤酒好买,表示“难易”。

沙拉好吃,表示“评价”;沙拉好做,表示“难易”。

女高音好听,表示“评价”;女高音好唱,表示“难易”。

这条路好走,表示“评价”;这条路好修,表示“难易”。

这钢琴好弹,表示“评价”;这钢琴好搬,表示“难易”。

这车好骑,表示“评价”;这车好修,表示“难易”。

这组例子左侧的“好V”都表示对主语NP的评价,而右侧的“好V”只表示NP“容易V”。表示评价义的“好V”中的V无一例外都是NP的功用角色,“喝”是啤酒的功用角色,“吃”是沙拉的功用角色,“听”是女高音的功用角色,“走”是路的功用角色,“弹”是钢琴的功用角色,“骑”是車的功用角色。

一般情况下,我们正是根据功用角色来评价人造物的“好坏”的。比如在“这车好骑”中,“骑”是“车”的主要功能,所以可以从“容易骑”,推理出“这车好”。而“这车好修”中,“修”不是车的主要功能,所以不能从“容易修”推理出“这车好”,只能表示“这车容易修”。因此,当主要动词是主语NP的功用角色时,“好V功用”就从描述动作难易的“助动词+V”结构重新分析为评价NP属性的复合形容词。此外,“好V”的反义词是“难V”(难看、难听、难吃、难用、难受、难过等),而非“坏V”(*坏看),正是从“容易义助动词+V”结构类推产生的。需要指出的是,当一个事物有多个相近的功用角色时,哪个发生词汇化具有词汇特异性,并且会阻断其他形式的发展。比如,书有两个相近的功用角色:看书和读书,但是只有“好看的书”表示评价义,“好读的书”只表示容易义。这表明词汇化过程有规律可循,但又不是完全规则的。

“好V”类具体评价义,在词汇形式上明确编码了“好”所评价的客体类别、“好在”哪里等评价信息。试比较“好酒”和“好喝的酒”。一般评价谓词“好”的解读具有语境依赖性,“好酒”在不同语境中可以指:卖得快的“酒”,名气大的“酒”,价格贵的“酒”等。“好喝”则明确编码了所评价的客体是供人饮用的东西,并且使人满意的地方在“感觉—味觉”方面。

(二)“好V”的词汇化等级与不同的具体评价义

“好V”内部的词汇化程度存在差异,根据主要动词的语义类型不同,可以分为三类:(1)好唱、好修、好拆等;(2)好写、好弹、好走、好卖等;(3)好看、好听、好吃、好玩等。不同词汇化等级的“好V”表示不同的具体评价义。

第一组中“好V”的V常常是主语NP的施成角色,只能理解为“容易义助动词+V”。因为歌曲“容易唱”并不能推理出“歌曲好”,车“容易修”,也不能推理出“车好”。

第二组的“好V”一般表示“容易义助动词+V”。只有在V恰好是主语NP的“功用角色”时,才能推理出“NP好”。例如:

(14)这个字好写。

(15)这支笔好写。

例(14)中,“字好写”不能推理出“字好”,只能表示“字容易写”。而例(15)中,笔的最主要功能就是“写”,“容易写”是对笔的功用价值的积极评价,所以可以推理出“笔好”。第二组表示具体评价义的“好V”,限于表达实用评价。

第三组的“好V”在实用评价基础上,进一步词汇化产生各种具体评价义。比如,“好吃、好闻、好看、好听”表示感觉评价,“好受、好过、好玩、好笑”表示心理评价,“好听、好看”还表示审美评价。

第一组“好V”仍然是描述动作行为的动词结构,难以词汇化为评价事物属性特征的形容词。第二组“好V”的评价义是在语境中推理出来的,局限于事物的“功用角色”,词汇化程度较低。“好V功用”可以看作是一种在线产生实用评价义形容词的词法模式。第三组“好V”词汇化程度最高,可以自由表示对事物不同方面的具体评价。

综上所述,“好V”能不能重新分析为具体评价义形容词,不仅仅是结构凝固程度和使用频率不同造成的,更重要的是由主要动词与主语NP之间的物性结构关系不同所决定的。

(三)案例分析:“好看”词汇化为具体评价义形容词

下面,以“好看”的历史演变为例,考察上述词汇化过程。

“好看”最初是“好”作状语,修饰动词“看”,犹言“好好看”。例如:

(16)好看今夜月,当照紫微宫。(南朝陈释慧标《赠陈宝应》)

(17)寄语轩中燕坐者,好看新月下前溪。(宋代释宗杲《汪状元燕坐轩》)

当“看”的对象出现在主语位置、后面再接“保留宾语”(或称“领属宾语”)时,“好看”可以理解为“适宜、容易看”。例如:

(18)二妃楼下宜临水,五老祠西好看山。(唐代杨巨源《酬裴舍人见寄》)

(19)第一早归春欲尽,庐山好看过湖风。(唐代熊孺登《送舍弟孺复往庐山》)

例(18)“五老祠西好看”、例(19)“庐山好看”中的“好”,已语法化为动力情态动词,让事件处于“非现实”状态,缺乏具体时间性,动作性减弱。但是“好看山”或“好看过湖风”的主要动词后还带有保留宾语,“看”的动作性仍有保留,“好看”仍应理解为“助动词+动词”结构。

当“好看”后面不再带宾语,形成“NP受+好看”格式,“好”表示容易义助动词,主要动词的动作性大大减弱。再加上“好看”最开始经常搭配的NP大多是景物,“看”是景物的功用角色,因此,从“容易看”推理出景物好。至此,“好V”被重新分析为评价NP的复合形容词。例如:

(20)浔阳物景真难及,练泻澄江最好看。(唐代李中《和浔阳宰感旧绝句五首》)

(21)雁荡接台山。秋来最好看。(宋代王洧《糖多令》)

随着“好看”词汇化程度的提高,不限于表示评价景物的“感觉评价”,还扩展到评价所有借助视觉来感知的事物,兼表“感觉评价”和“审美评价”。比如,评价人的相貌漂亮(好看的姑娘)、书的内容精彩(好看的书)、表演的生动感人(好看的电影)、比赛的激烈或技术高超(好看的球赛)等。

四、结语

总的来说,评价范畴在语义演变中体现出一定的规律性。本文以“好”和“好V”为例,揭示了一般评价义向情态义演变的方式、条件和机制,以及“好V”词汇化为表示具体评价义的复合形容词的句法语义条件和词汇化等级。

“好”从一般评价义演变产生情态义,主要有两种方式:一是直接语法化为情态助动词;二是与其他成分一起语法化为情态副词。作为情态助动词,“好”有动力情态(适宜、方便、容易V)和道义情态(应该V)两种意义。“好”的上述语义演变在汉语中得以实现,首先是因为在语义上能满足语用推理的一般规律,其中,溯因推理和间接言语行为推理起到重要作用。相似的语义演变路径(“适宜>能力”和“适宜>义务”)在其他語言中也有例证。其次是因为汉语缺乏形态变化。汉语中“形容词直接作状语”和“受事主语句”的广泛存在为该演变的实现提供了句法条件。

“好V”结构要进一步词汇化为具体评价义形容词,在句法语义上有更为严格的限制条件。首先情态动词应该表示动力情态义,其次满足受事主语句格式,最后主要动词必须是主语NP的功用角色。该分析也适用于其他由一般评价义形容词语法化而来的“情态助动词+V”结构,如“中看、中听、中用、宜居”等。

物性角色在词汇语义演变和词汇化过程中发挥了重要作用。本文区分了三组“好V”结构,能否重新分析为评价义形容词,取决于主要动词与主语NP之间的物性结构关系,不能笼统地归因于使用频率或结构凝固度。相同的结构却具有不同的意义,其中物性角色起到关键作用,以此来揭示其意义解读规律,有利于词汇化研究的深入,也有助于词汇教学。

最后,通过本文的讨论还可看出,词汇化可以在语法化的基础上继续进行,语法化具有更强的系统性和跨语言的一致性,而词汇化则受到更多特定语义条件和语言类型的制约。比如,在汉语中,从动词结构词汇化而来的几类复合形容词都有特定的语义制约。本文讨论的“好V”类复合形容词涉及“功用”意义的制约,“有X”(有趣、有钱)类动宾结构的复合形容词涉及“从存在到多量”意义的制约[23],“伤心、烦人”类动宾结构和“胆小、肤浅”类主谓结构的复合形容词涉及“具身”意义的制约[24]。注重发掘成类成系统的语义制约因素,能更好地揭示词汇系统的规律性。

参考文献:

[1][俄]H.Д.阿鲁玖诺娃.语言与人的世界(上)[M].赵爱国,李洪儒译.北京:北京大学出版社,2012.

[2][英]Palmer,F.R.语气·情态[M].北京:世界图书出版公司,2007.

[3]方一新,曾丹.反义复合词“好歹”的语法化及主观化[J].浙江大学学报(人文社会科学版),2007,(1).

[4]刘华丽.近代汉语双音节情态副词“X好”历时生成分析[J].清华大学学报(哲学社会科学版),2010,(S2).

[5]雷冬平.语气副词“好在”的语法化环境研究[J].汉语学习,2015,(5).

[6]胡丽珍,雷冬平.语气副词“还好”的形成及其功能研究[J].古汉语研究,2015,(1).

[7]罗主宾,唐贤清.明清时期语气副词“最好”的主观性分析[J].古汉语研究,2015,(3).

[8]李明.汉语助动词的历史演变研究[M].北京:商务印书馆,2016.

[9]张定,丁海燕.助动词“好”的语法化及相关词汇化现象[J].语言教学与研究,2009,(5).

[10]熊仲儒.“NP+好V”的句法分析[J].当代语言学, 2011,(1).

[11]姜梦,崔宰荣.助动词“好”的语法化过程[J].汉语学习,2017,(6).

[12]于秀金,金立鑫.时—体—情态类型[A].陆丙甫,金立鑫.语言类型学教程[C].北京:北京大学出版社, 2015.

[13]王晓华.汉日情态共现的差异与共性[J].外语教学与研究,2014,(2).

[14]张家骅,彭玉海,孙淑芳,李红儒.俄罗斯当代语义学[M].北京:商务印书馆,2005.

[15]Carnap,R.Philosophy and Logical Syntax[M].London:Kegan Paul,1935.

[16]Searle,J.R.Expression and Meaning:Studies in the Theory of Speech Acts[M].Cambridge:Cambridge University Press,1979.

[17]Heine,B. & Kuteva,T.World Lexicon of Grammaticalization[M].Cambridge:Cambridge University Press,2002.

[18]LaPolla,R.J. & Chenglong,Huang.A Grammar of Qiang with Annotated Texts and Glossary[M].Berlin,New York:Mouton de Gruyter,2003.

[19]黄成龙.羌语形容词研究[J].语言研究,1994,(2).

[20]吴艳.黎语加茂话复合词构成初探[J].百色学院学报, 2018,(5).

[21]蒋绍愚.受事主语句的发展与使役句到被动句的演变[A].蒋绍愚.汉语词汇语法史论文续集[C].北京:商务印书馆,2015.

[22]Pustejovsky,J.The Generative Lexicon[M].Cambridge,Massachusetts:The MIT Press,1995.

[23]董秀芳.从存在义到不定指代义和多量义:“有V”类词语的词汇化[A].中国社会科学院语言研究所《历史语言学研究》编辑部.历史语言学研究(第八辑)[C].北京:商务印书馆,2014.

[24]尹會霞.认知和类型视角下汉语复合形容词的强势词法模式分析[J].语言教学与研究,2019,(5).

From General Evaluation to Modality and Specific Evaluation

——the Grammaticalization of “Hao(好)” and the Lexicalization of “Hao(好)V”

Yin Huixia

(Department of Chinese Language and Literature, Peking University, Beijing 100871, China)

Abstract:Evaluation and modality are two important categories in language. There is a close relationship between them, one of which is

manifested in the transformation of evaluation into modality. There are two ways for general evaluative adjective “hao(好)” to generate modal meaning, one is to grammaticalize into modal auxiliary verb directly; the other is to grammaticalize into modal adverb together with other components. Abductive reasoning and indirect speech act reasoning are important mechanisms of this semantic evolution. The widespread existence of “adjective functioning as adverbials directly”and “the patient occurring in the subject position without inflectional change”in Chinese provide syntactic conditions for this process.“Hao(好)V”must satisfy the “NPpatient+hao(好)Vtelic” format before it can be further lexicalized into specific evaluative adjectives, and the qualia role plays a vital role in the process.

Key words:evaluation;modality;semantic change;qualia role;compound adjective