相干光断层扫描血管成像术在中心性渗出性脉络膜视网膜病变诊断中的效果

丁 锐,孙 燕,马彦刚,杨 宏,吴保华(通讯作者)

(兰州普瑞眼视光医院眼科 甘肃 兰州 730000)

中心性渗出性脉络膜视网膜病变(central exudative chorioretinopathy, CEC)是中青年人群中较为常见的眼科疾病之一,多单眼发病,患者在发病后会导致黄斑区脉络膜生成新生血管,新生血管区会出现反复性液体渗出和出血,引发黄斑水肿,随病情发展会导致纤维机化形成瘢痕,最终导致患者黄斑区视网膜结构被破坏,严重影响患者视力[1]。黄斑下的脉络膜新生血管(choroidal neovascularization, CNV)与中心性渗出性脉络膜视网膜病变存在密切联系,是导致患者视力丧失的主要病因。在疾病早期检眼镜难以发现CNV,现目前临床上在是发现和定位CNV时,多使用吲哚青绿脉络膜血管造影(indocyanine green angiography, ICGA)和FFA。但是,造影技术具有不能进行深层次进行定位,无法精确的判断视网膜的细微,同时还存在患者依从性差、检查手段复杂、不良反应多和风险较大等缺点[2]。因此,在早期中心性渗出性脉络膜视网膜病变诊断过程中,如何更加有效的发现脉络膜新生血管,对患者来说具有重要意义。近年来,OCTA是近期兴起的新型检查方式,在检查过程中对患者无损伤,能通过对视网膜结构进行扫描,得到眼部组织的三维结构图像,并能得到精细眼内视网膜微血管病变和新生血管组织结构[3]。但现目前有关于使用OCTA在中心性渗出性脉络膜视网膜病变诊断中应用效果的回顾性报道较少。为此,笔者展开相关实验。以76例(76只眼)在我院接受中心性渗出性脉络膜视网膜病变治疗的患者为研究对象,现讲结果报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2020年1—12月在我院接受中心性渗出性脉络膜视网膜病变治疗的患者76例(76只眼)。纳入标准:①符合相关的诊断标准,确诊为中心性渗出性脉络膜视网膜病变;②患者家属知情并签署知情同意书;③临床治疗完整;④无认知障碍;⑤发病3个月以内。排除标准:①非单眼患病者;②高度近视者;③其他眼部疾病导致视力障碍者;④就诊前接受过光动力疗法、经瞳孔温热疗法、激光凝等治疗者。患者病程5 d~3.65个月;右眼35例,左眼41例;年龄21~40岁,平均年龄(31.55±6.35)岁。

1.2 方法

所有患者均接受荧光素眼底血管造影检查:采用眼底荧光造影机拍摄普通眼底彩照,眼底血管造影仪行常规造影检查,进行眼底检查,检查前使用复方托品酰胺散瞳。造影前进行过敏试验,静脉注射稀释荧光素钠(国药准字H44023401),15min后若无不良反应,于患者的肘静脉5 s内快速推入10%荧光素钠注射液3 mL,并开始计时,进行眼底摄像。同时所有患者都接受相干光断层扫描,不需散瞳,患者下颌置于颌托,端坐机器前,注视设备内视标,进行视网膜病变区测量,OCTA轴、横向分辨率为6μm,范围4.5×4.5 mm,获取图像后进行相关分析,将异常血管影像作为CNV依据。图像获取后使用相关软件进行图形分析。两种检查方式在2 h内完成,分别由2名操作熟练的医师进行操作。

1.3 观察指标

(1)观察两种检查方式检查结果。(2)对比两种检测方式的检出率。

1.4 统计学方法

采用统计学软件SPSS 19.0进行数据分析,计数资料采用(%)表示,进行χ2检验。当P<0.05时,差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 两种检查方式检查结果

FFA检查显示荧光素在动脉早期或动脉前期快速出现,呈颗粒状、花边状、辐射状、绒球状,后出现荧光素渗漏,病灶处为一团强荧光斑,持续不退。在造影早期有36眼表现为黄斑部荧光素渗漏,不规则形和小片状共21眼呈现边界清晰高荧光素,可见新生血管轮廓15眼呈现明显荧光素渗漏;荧光素遮蔽22眼呈现高荧光素周围均见不规则形状,荧光素渗漏13眼呈现早期荧光素遮蔽中晚期可见点片状,且随时间延长逐渐加深,可见低荧光素9眼;在造影过程中黄斑区未见显著荧光素异常18眼。OCTA图像呈现出视网膜组织轻度水肿,膜毛细血管光带完整CNV内部边界较清晰,密度均匀,脉络膜视网膜无明显渗出或出血。CNV呈现出半球形、纺锤形、半月形3种主要形态。其中半球形CNV呈向上的半球形凸面光带,纺锤形CNV表现为两边窄,中间宽的高反射光带,半月形CNV呈向上的弯月形凸面光带。76例患者中16眼呈半球形,40眼呈纺锤形,14眼呈半月形,6眼无明显改变。

2.2 两种检查方式CEC检出率

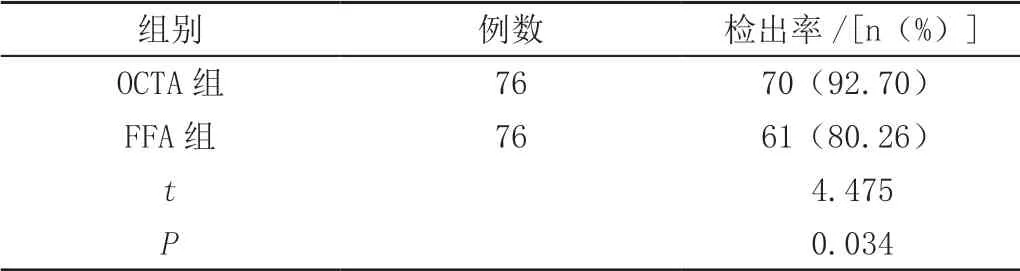

OCTA的检出率为92.7%,高于FFA的检出率80.26%,差异有统计学意义(χ2=4.475,P<0.05)。见表1。

表1 两种检查方式CEC检出率比较

3 讨论

CEC在病理上属于局限性肉芽肿性脉络膜炎的一种,其发生可能与结核、真菌、梅毒、原虫、病毒感染等因素有关,其病程较长,可持续一两年甚至更长时间,多数为间歇性发作,可能形成瘢痕而造成永久性视力损害,严重影响患者视力[4]。因此,及时有效的诊断治疗,对CEC患者来说具有非常重要的意义。目前,临床上在CEC诊断和治疗过程中多是通过荧光造影喝眼底检查来了解患者的病情,虽然两者检查方法能够能在CEC患者检查过程中提供依据,但两种检查方式均存在一定的缺陷,如眼底镜血管造影无法提供患者视网膜结构的改变和视网膜横断面图像,且可能因为造影剂的渗漏导致微血管病变的真实形态被掩盖,无法对CEC患者的病程及预后进行判断,还有部分患者存在造影过敏的情况,具有一定的侵入性等缺点[5]。因此如何有效减少对CEC患者的伤害,提高CEC患者的检测效率是我们研究的重点所在。

有研究表示,OCTA作为一种新兴眼部血管成像技术,无需造影剂渗漏和着染,具有非侵入的特点,可更加精确的测量新生血管区域,在脉络膜、视神经、视网膜的血管成像中已得到广泛应用。实验结果表明,OCTA在中心性渗出性脉络膜视网膜病变诊断中,相较于荧光素眼底血管造影检查,能够更加高效的发现病变部位和新生血管,表示OCTA在中心性渗出性脉络膜视网膜病变诊断中效果较好。分析原因是,FFA和ICGA在CEC的检查过程中只能提供二维血管图像,这导致在对病灶进行准确定位的过程较困难,而OCTA在CEC的检查过程中,能够提供三维图像,在观察视网膜和脉络膜微血管时更加清晰,并且可以做到同时对两者的形态进行分层观察。实验结果还表明,OCTA的检出率为92.7%(70/76),显著高于FFA的检出率80.26%(61/76),表示OCTA在中心性渗出性脉络膜视网膜病变诊断中的效果较好,OCTA检出率更高。

综上所述,OCTA在中心性渗出性脉络膜视网膜病变诊断中相较于荧光素眼底血管造影检查效果更佳,能够更加高效的发现病变部位和新生血管,OCTA检出率更高。