药剂防治小麦赤霉病田间药效试验

沈 雨

(安徽省蚌埠市淮上区农业综合服务站,安徽 蚌埠 233002)

近年来,随着小麦栽培方式的变化,如播种量增加造成高密度栽培、不抗病品种的推广应用以及秸秆多年连续还田等,小麦赤霉病已由过去在长江流域流行逐渐向北扩展至淮北地区。

淮上区位于淮河北岸,小麦常年种植2 万hm2,小麦赤霉病已成为该区小麦生产危害最严重病害,不仅严重影响小麦产量,造成小麦不完善粒超标,且小麦赤霉病菌分泌产生的DON 毒素,对人畜都有较大危害[1]。目前,在小麦抽穗扬花阶段使用化学农药开展预防仍是小麦赤霉病防控的重要措施。因此对目前市场上登记的小麦赤霉病防治药剂进行了田间药效试验,以期为当地小麦赤霉病防控提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料

200 g/L 氟唑菌酰羟胺SC,250 g/L 丙环唑EC(先正达作物保护有限公司);30%丙硫菌唑OD(安徽久易农业股份有限公司);48%氰烯•戊唑醇SC(江苏省农药研究所股份有限公司);50%戊唑•百菌清SC(江苏邦盛生物科技有限责任公司);15%丙唑•戊唑醇SC(贵州道元生物技术有限公司);36%丙环•咪鲜胺SC(扬州市苏灵农药化工有限公司);纳米农药(南京善思生物科技有限公司)。

施药器械为背负式电动喷雾器,型号:3WBD-20L,生产企业:浙江省台州市金大秀喷雾器厂,工作压力0.15~0.40 MPa,容量20 L。

1.2 试验田

试验设在蚌埠市淮上区沫河口镇大李村,地势平坦,土壤类型潮土,肥力中等,前茬作物玉米。小麦种植品种烟农19,2019 年11 月12 日播种,播种方式为机械化种肥同播。施药时小麦生长均衡,平均穗数42.6 万/亩。

1.3 试验设计

试验设8 个处理,其中药剂处理7 个,清水对照1 个,小区面积200 m2,3 次重复。

处理1:200 g/L 氟唑菌酰羟胺SC,70 g/亩+250 g/L丙环唑EC,40 g/亩;处理2:30%丙硫菌唑OD,50 g/亩;处理3:48%氰烯•戊唑醇SC,60 g/亩(戊唑醇12%,氰烯菌酯36%);处理4:50%戊唑•百菌清SC,40 g/亩(戊唑醇25%,百菌清25%);处理5:纳米农药,120 g/亩(丙硫菌唑6%,戊唑醇6%);处理6:15%丙唑•戊唑醇SC,90 g/亩(戊唑醇10%,丙硫唑5%);处理7:36%丙环•咪鲜胺SC,50 g/亩(丙环唑10%,咪鲜胺26%);处理8:清水对照。

1.4 虫害防治

除纳米农药处理未加杀虫剂,其他处理另加适量杀虫剂高氯•噻虫嗪防治穗期蚜虫。

1.5 施药时间和方法

2020 年4 月23 日下午小麦扬花始期第1 次施药,4 月28 日下午小麦扬花末期按同样剂量方法第2 次施药。药剂采用二次稀释法配制,亩用药液量30 kg。

1.6 调查方法与数据处理

小麦乳熟后期调查病情。每处理区采用对角线5 点取样法,每点调查200穗。分级记录病穗数,计算病穗率、病情指数和防治效果[2]。

病害严重度分级标准。0 级:无病;1 级:发病面积占整穗面积的1/4 以下;3 级:发病面积占整穗面积的1/4~1/2;5 级:发病面积占整穗面积的1/2~3/4;7 级:发病面积占整穗面积的3/4 以上[3]。

病穗率=(病穗数/调查穗数)×100%

病情指数=∑(各级严重度对应病穗数×病情严重度各级值)/(调查总穗数×7)×100%。

防治效果=(空白对照区病情指数-药剂处理区病情指数)/空白对照区病情指数×100%

1.7 施药气象条件

第1 次施药时天气晴,气温6~20℃,施药时气温19℃,相对湿度57%,南风2 级,药后3 天无降雨;第2 次施药时天气晴,气温10~25℃,施药时气温22℃,相对湿度51%,西南风2 级,药后3 天无降雨。

2 数据调查与分析

2.1 小麦安全性调查

施药后1、3、7、15 天观察,各处理小麦生长均衡,没有发现药害[4]。

2.2 防效调查

2020 年5 月20 日小麦赤霉病病情稳定后调查,记录病穗数、病穗严重度,计算病穗率、病情指数和防治效果。

2.3 数据处理

采用邓肯氏新复极差法进行显著性分析。

3 试验结果与分析

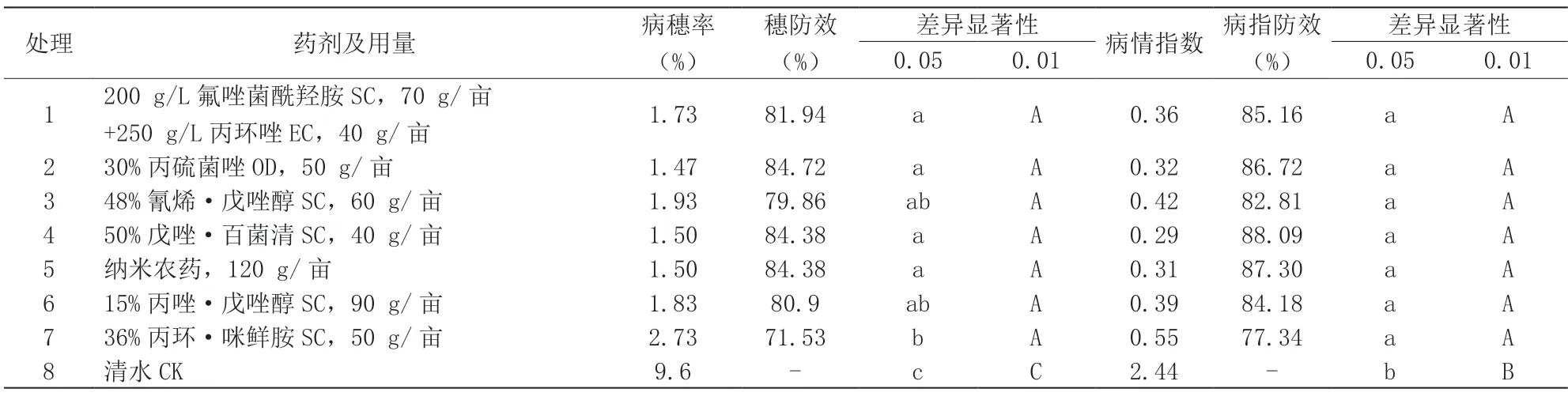

试验结果详见表1。由表1 可知,穗防效中30%丙硫菌唑OD 最高,达84.72%。其次是50%戊唑•百菌清SC 和纳米农药,达84.38%。200 g/L 氟唑菌酰羟胺SC+250 g/L 丙环唑EC 达81.94%,15%丙唑•戊唑醇SC 达80.9%,48%氰烯•戊唑醇SC 达79.86%。36%丙环•咪鲜胺SC 最低,为71.53%。方差分析表明,1%水平下各处理间无显著性差异,5%水平下处理1~6间无显著差异,处理7 与处理1、2、4、5 有显著差异,处理3、处理6、处理7 无显著差异。

表1 药剂防治小麦赤霉病试验结果

病指防效处理1~6 均在80%以上,其中50%戊唑•百菌清SC 防效最高,达88.09%。其次为纳米农药,防效87.30%。30%丙硫菌唑OD 防效86.72%,200 g/L 氟唑菌酰羟胺SC+250 g/L丙环唑EC 防效85.16%,15%丙唑•戊唑醇SC 防效84.18%,48%氰烯•戊唑醇SC 防效82.81%。36%丙环•咪鲜胺SC 防效最低,为77.34%。方差分析表明各处理间无显著差异。

4 结论

从田间药效试验结果看,30%丙硫菌唑OD,50%戊唑•百菌清SC,纳米农药,200 g/L 氟唑菌酰羟胺SC+250 g/L 丙环唑EC,15%丙唑•戊唑醇SC,48%氰烯•戊唑醇SC 对小麦赤霉病具有较好防效,且对小麦生长安全,是目前防治小麦赤霉病的理想药剂。由于2020 年小麦赤霉病在当地整体发生较轻,因此还需在大发生年份进行验证。