高频超声联合多普勒超声检查在胆囊息肉样病变 诊断中的应用价值

崔倩倩,赵 静,徐丽莎(通讯作者)

(1聊城市人民医院超声科 山东 聊城 252000)

(2聊城市第四人民医院超声科 山东 聊城 252000)

胆囊息肉样病变(PLG)是一种常见的息肉状非结节石样病变,发生于胆囊壁腔内,并逐渐向腔生长,大部分均为非肿瘤性病变,但一般认为,直径≥15 mm的病变恶性风险较高,需要提高重视程度。胆囊息肉样病变多见于30~50岁人群,类型较多,包括胆固醇性息肉、良性非胆固醇息肉、息肉型早期胆囊癌等,其中胆固醇性息肉最为常见,需要及时进行手术治疗[1]。准确评估患者病情并为手术提供指导是关键。但胆囊息肉样病变患者往往无明显临床表现,仅部分患者有上腹饱胀、右上腹痛等表现,部分患者可出现发热、反复发作性胆绞痛等表现。因此,在临床诊断时,需要借助影像学技术。目前,超声仍是胆囊息肉样病变诊断的主要手段,但常规腹部超声由于主要应用低频探头(3.5 MHz),而大部分胆囊息肉样病变患者胆囊前壁、底部较为贴近腹壁间,低频探头受近场效应影响,图像质量不佳,极易出现误诊、漏诊情况。而高频超声的应用,则能够弥补低频探头的不足,尽量消除近场效应,更好地显示胆囊底部及前壁。同时,多普勒超声能够获取血流信号信息,可为临床诊断、鉴别提供重要的依据。因此,本文将在胆囊息肉样病变诊断中,联合应用高频超声+多普勒超声,并分析其诊断价值,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2018年12月—2020年11月在我院治疗的102例胆囊息肉样病变患者。其中男性54例,女性48例。年龄33~72岁,平均年龄(50.12±5.13)岁。纳入标准:(1)参考《胆囊良性疾病治疗决策的专家共识(2011版)》得到明确诊断[2];(2)拟定胆囊切除手术方案;(3)术后已进行病理组织学检查;(4)术前接受超声检查;(5)患者对本次研究知情同意并签订知情同意书。排除标准:(1)凝血障碍疾病患者;(2)其他肿瘤疾病患者;(3)严重精神障碍患者;(4)心、肝、肾脏器功能障碍患者等。

1.2 方法

所有患者均接受高频超声+多普勒超声检查,使用仪器:LOGIQ E9、EPIQ 7(飞利浦),多普勒超声探头频率2.5~5 MHz,高频超声频率7~10 MHz。检查前1 d,嘱咐患者清淡饮食,停用可能影响胆囊收缩的药物,避免食用高脂食物。检查前禁食8 h,于次日清晨检查。指导患者采取仰卧位或左侧卧位,根据患者情况,也可调整为站立位、坐位、胸膝位。对右肋间、肋缘下、剑突下进行多切面扫描,探查胆囊及周围情况,可重点、放大观察可疑部位。详细记录病变位置、形态、边界、大小、回声、血流信号。样本容积1 mm×1 mm×1 mm,声束血流夹角60°以内,测量阻力指数。

1.3 评价标准

(1)与手术病理结果对比,分析高频超声+多普勒超声的诊断价值,计算其诊断检出率、敏感度、准确度、特异度。(2)分析超声诊断图像特征。(3)分析超声诊断的血流特征。

1.4 统计学方法

采用SPSS 22.0统计学软件,计数资料以率(%)表示,经χ2检验;计量资料以(±s)表示,经t检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 诊断价值分析

本组102例患者,经手术病理学检查均得到明确诊断,其中,良性病变96例(94.12%),恶性病变6例(5.88%)。良性病变类型:胆固醇息肉55例(57.29%),炎性息肉32例(33.33%),腺瘤6例(6.25%),腺肌症3例(3.13%)。恶性病变6例(5.88%)均为腺癌。

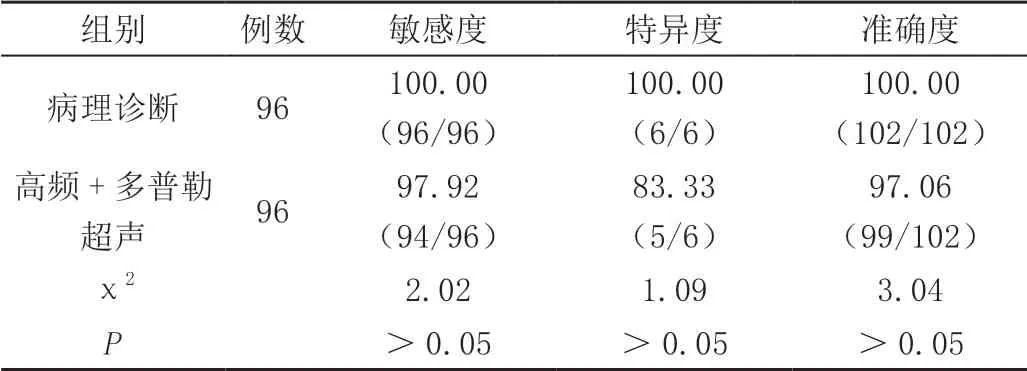

以手术病理学结果为基准,高频超声+多普勒超声诊断敏感度为97.92%,特异度为83.33%,准确度为97.06%,整体诊断效能较高,敏感度、特异度、准确度与手术病理学诊断均无显著差异(P>0.05),见表1。

表1 两组诊断方式价值分析(%)

2.2 超声诊断图像特征分析

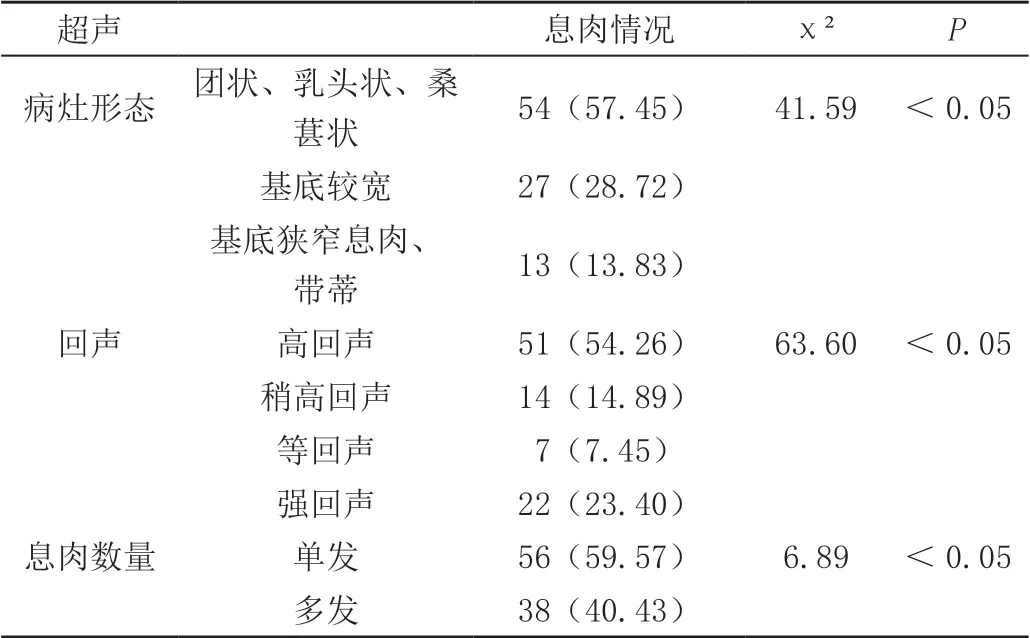

分析高频超声+多普勒超声确诊的94例良性病变的图像特征,从形态上看,可见其多为团状、乳头状、桑葚状(57.45%),从回声上看,多为高回声(54.26%),从息肉数量上看,多为单发息肉(59.57%),差异显著(P<0.05),见表2。

表2 超声诊断图像特征分析[n(%)]

2.3 超声诊断的血流特征分析

分析高频超声+多普勒超声确诊的94例良性病变的血流特征,病灶内部有血流信号24例(25.53%),其中点状血流信号(无频谱)11例(11.70%),条状血流信号9例(9.57%),阻力指数(0.55±0.07);伴有多发结石4例(4.26%)。

3 讨论

近年来,胆囊息肉样病变发生率呈现出明显升高趋势,这主要与生活节奏加快、生活方式转变、生活不规律等因素有关。同时,食用高胆固醇食物、电离辐射、酗酒均会增加胆囊息肉样病变的发病风险。胆囊息肉样病变是指胆囊壁腔内出现并向腔内进行生长的息肉状病变,可分为真性息肉、假性息肉两个类型,其中,后者更加常见,例如炎性假性息肉、胆固醇假性息肉、局灶性腺肌症,都是典型的假性息肉,无恶变潜能,而真性息肉则可能为良性,例如腺瘤,也可能为恶性,例如腺癌。从常见的胆囊息肉样病变病理学改变上看,主要为炎性息肉、胆固醇息肉、胆囊腺瘤,胆固醇息肉最为常见,主要与胆固醇代谢异常相关,以往有研究指出,胆囊慢性炎症、胆汁淤积症均可能诱发胆固醇性息肉,由于胆固醇沉积于胆囊黏膜最终导致发病,该类息肉一般直径不超过10 mm,不易诊断[3]。研究发现,良性肿瘤、胆囊癌的直径一般为10~15 mm,但当直径≥15 mm时,其癌变风险更大[4]。在本次研究中,胆固醇息肉55例(57.29%),炎性息肉32例(33.33%),腺瘤6例(6.25%),从以往的研究情况上看,不同病理类型患者的年龄、病灶直径、胆囊壁增厚情况一般无显著差异。大部分患者早期无典型症状,仅表现为右上腹疼痛或饱胀,若不能给予患者及时的诊断,则可能耽误治疗时间,甚至可能造成恶变。因此,尽早判断其息肉性质,给予及时的治疗,对改善患者预后具有重要意义。

在以往的诊断中,主要应用腹部超声,由于其应用的为3.5 MHz低频探头,在诊断时,很容易受到胆囊底部游离、肠袢气体影响,漏诊率较高,尤其是在诊断前壁病变时,诊断难度较大。近年来,高频探头在临床诊断中应用越来越多,其探头频率7~10 MHz,在缺血性脑卒中、乳腺癌、甲状腺微小结节等疾病诊断应用均显示出良好的效果。在胆囊息肉样病变诊断中,高频超声也能够更加清晰、完整地显示病变部位图像,无进场效应,显像效果良好,质量较高,在检查时,还能够放大局部组织显像,在测量径线方面精准度更高,有利于观察胆囊壁的连续性。同时,高频超声还能够对囊壁内部结构进行检查,例如胆囊前壁、胆囊底部,可为临床诊断提供重要依据,减少漏诊的发生。但尽管高频超声存在诸多优势,仍不可避免的具有一定局限性,例如,对于位置较深的胆囊息肉样病变,成像模糊,难以获得清晰图像。也有研究指出,高频超声在检查胆囊颈部病灶方面明显不足,难以正确诊断[5]。因此,本文在胆囊息肉样病变诊断中联合应用了多普勒超声,可更好地显示病灶部位、形态、回声、边界,并能够观测其血流状态,可为临床诊疗提供重要的信息。在胆囊息肉样病变诊断中,肿块内血流、阻力指数是鉴别其良恶性的重要依据。但多普勒超声在鉴别胆囊息肉样病变、胆囊结石方面特异度不足,与高频超声配合,可弥补其不足,有利于判断其微血管循环情况,提高诊断效果。

以往有研究显示,高频超声+多普勒超声诊断良性胆囊息肉样病变的准确率可达到96.4%[6]。在本次研究中,高频超声+多普勒超声的敏感度、特异度、准确度与手术病理学诊断均无显著差异(P>0.05),整体诊断价值较高。分析其图像特征,可见其多为团状、乳头状、桑葚状,多为高回声、单发息肉,同时,部分病灶内部有血流信号,可作为胆囊息肉样病变诊断的重要依据。

综上所述,高频超声+多普勒超声对胆囊息肉样病变的诊断价值较高,值得推广。