胡家湾隧道断层破碎带挤压性围岩变形控制技术

张秀良

(中铁十六局集团有限公司 北京 100018)

兰渝铁路兰广段隧道地层岩性变化大,地质构造十分复杂[1],地应力水平属高-极高,受多期强烈变形和极低级变质作用改造、构造、断层、高地应力和地下水等多种因素的影响,形成包括断层破碎带在内的软弱围岩大变形,给施工和结构安全带来极大隐患[2-3]。如何控制断层破碎带挤压性围岩大变形成为兰渝建设者面临的一大技术难题。

1 工程背景

1.1 隧道概况

兰渝铁路胡家湾隧道全长2 862 m(起讫里程DK153+005~DK155+867),为双线隧道,最大埋深420 m。工程区域大地构造划分属于秦岭褶皱系礼县-柞水冒地槽褶皱带。该隧道穿越临夏-漳县-天水(F1)断层束之f6、f7、f7-1三个断层破碎带。根据兰渝线沿线地壳应力测量结果,本隧道处于高地应力区,断层破碎带围岩软弱,有产生较大位移等收敛变形可能。

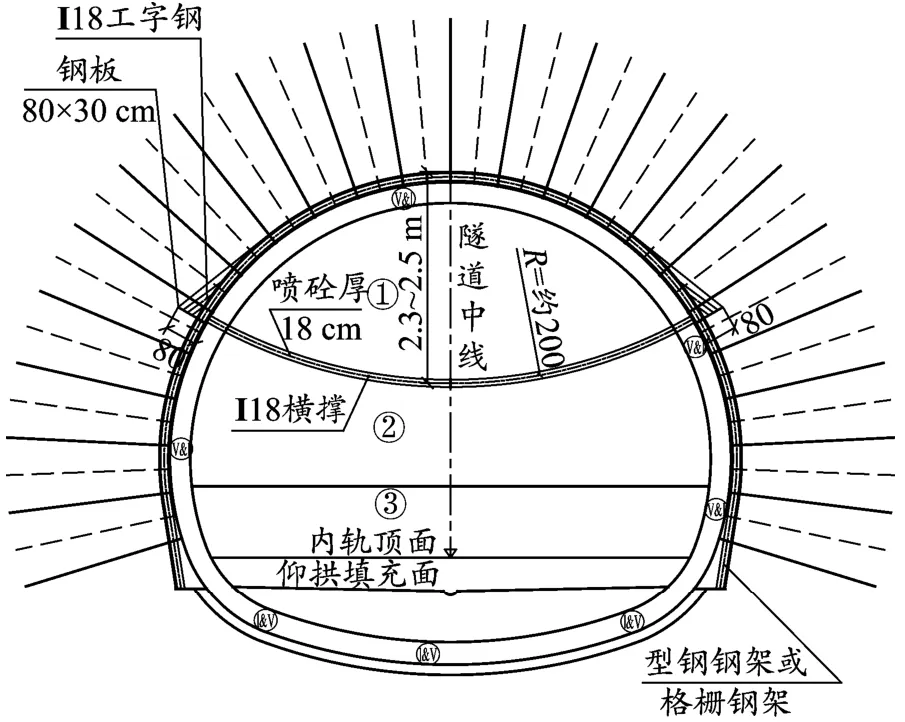

隧道按喷锚构筑法技术要求设计,隧道初期支护采用喷锚支护[4],曲墙带仰拱复合式衬砌,断层破碎带围岩支护参数见表1、表2。

表1 胡家湾隧道Ⅴ级围岩复合式衬砌断面支护参数

表2 胡家湾隧道Ⅴ级围岩超前支护参数

1.2 断层地质特征

隧道先后穿越f6、f7、f7-1三个压扭性逆断层,断层破碎带宽度在260~333 m之间。受构造影响严重,相邻断层影响带岩体受挤压破碎无明显分界,形成了连续长2 437 m断裂带。

f6断层(DK153+470~DK153+800)破碎带岩性为压碎石灰岩、砂岩、页岩,青灰、灰黑色,局部夹有断层角砾,岩体极破碎,岩体挤压后产状凌乱,揉皱、褶皱明显,掌子面普遍有渗水。

f7断层(DK154+270~DK154+530)破碎带岩性为以断层角砾为主,原岩以炭质页岩为主,灰黑色,呈泥砾状,岩体极破碎,围岩自稳能力极差。

f7-1断层(DK154+916~DK155+178)破碎带岩性为以石灰岩夹炭质页岩挤压破碎形成的断层角砾、泥砾为主。

1.3 地下水

断层破碎带及其影响带地下水以构造裂隙水为主,大气降水补给。掌子面普遍渗水,常有股状水涌出[5],最大涌水量为480 m3/h。

1.4 地震活动

本隧道处于较活跃地震带上,施工期经历两次超过4.5级以上的地震。

2 现场围岩变形情况

隧道穿越断层破碎带采用三台阶七步开挖法施工[6]。如表3所示,施工期间对断层破碎带11个断面变形量测得知日平均沉降量19.98 mm/d,最大单日沉降量达108 mm/d(地震当日突发沉降量达300 mm/d),累计变形量250~900 mm。

表3 断层破碎带挤压性围岩变形量测统计

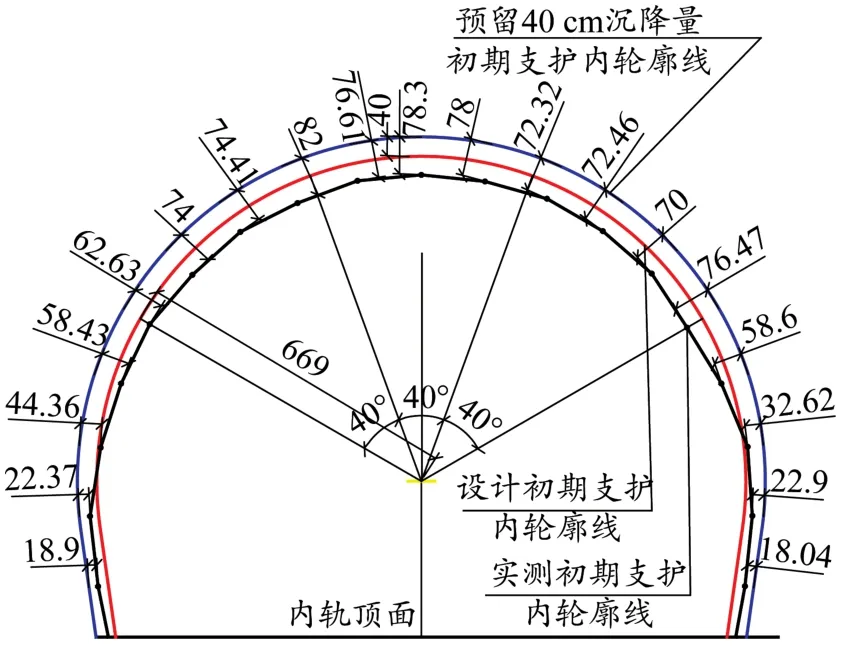

(1)垂直沉降大于水平收敛,以拱部下沉为主[7],如图1所示。

图1 原设计(DK154+474)断面沉降收敛

(2)变形量(以垂直沉降为主)大于常规设计表1和国内常规支护条件下表4双线隧道的预留变形量上限30 cm,属于高地应力作用下发生的挤压性围岩大变形[8]。

表4 铁路隧道相对变形的临界值 cm

(3)受地震影响大,变形呈突发性增大。

(4)受地下水影响大。原岩为硬岩地段以涌水涌泥为主,拱部围岩掏空下沉,如图2所示。原岩为软岩地段软化、泥化降低岩体承载力更为突出,变形时间长,累计变形量大。

图2 股状水携带碎石块涌出致拱部初期支护下沉

(5)围岩大变形致初期支护表面开裂、钢架扭曲、初期支护侵限等现象[9],如图3所示。

图3 侵入二衬限界初期支护拆换

3 围岩大变形控制技术

3.1 提高破碎围岩体强度

(1)针对拱部下沉量大、易失稳,采取大管棚+密排小导管对围岩超前支护加固,主要技术参数:φ108钢管,L=15 m,环向间距0.4 m;φ42小导管L=2.6 m,环向间距0.2~0.3 m,纵向间距1.0 m,注1∶1水泥浆。

(2)初期支护封闭后,及时对拱墙围岩进行径向注浆加固[10]。主要技术参数:φ42小导管(注浆花管),L=4 m,间距1.2 m×1.5 m(环向×纵向),注1∶1水泥浆。

(3)超前管棚设置洞内管棚导向墙,精确定位钢管位置,钢管外插角宜为5°~10°,确保管棚整体有效长度。

(4)在类似岩体中进行钻孔及注浆试验,验证注浆扩散范围,确定径向导管间距、注浆(时间及压力)技术参数。

(5)尽量沿垂直洞壁方向打设径向注浆导管,确保对破碎岩体加固厚度。径向导管应尽量靠钢架布置,使其与钢架焊接连接一体,以发挥支护与岩体的共同作用。按由下向上、从边墙往拱顶顺序注浆[11]。

3.2 提高初期支护承载

采用 25b或H175型钢钢架,间距1榀/0.5 m,锁脚采用8根R32自进式锚杆L=6 m;全环喷砼35 cm厚、双层 φ8钢架网,加大初期支护刚度、强度。

钢架连接处是初支钢架的薄弱环节,节段间严禁采用焊接,保证连接板与型钢的焊接质量、螺栓本身及安装质量,按设计施设锁脚锚杆(管)与钢架连接牢固[12]。

3.3 预留变形量的调整

对于截面大于 20b工字钢型钢钢架,当围岩变形<40 cm时,将常规设计预留变形量15 cm调整为40 cm。依现场围岩变形量测结果,结合掌子面岩体破碎程度预判设置下一循环预留变形量,常规设计Ⅴ级围岩允许变形量值≤40 cm。

3.4 优化开挖工法

f6断层破碎带采用如图4所示微台阶临时仰拱,f7断层破碎带采用如图5所示四部CRD工法。

图4 上台阶临时仰拱工序示意

图5 四部CRD施工工序示意

(1)上台阶高度以人工安装拱架体力舒适为尺度,控制在2.5 m以内。

(2)循环进尺:拱部1榀钢架间距,边墙不超过2榀钢架间距。

(3)开挖后及时初喷岩面3 cm厚封闭,防止破碎带岩面因风化、水分软化、卸荷、膨胀等而降低强度,恶化围岩条件。

(4)同断面临时支护与永久支护同时施作,且相互连接牢固。

(5)各部钢架拱脚必须设置锁脚锚杆(管),且与拱架连接牢固。

3.5 变形控制效果

如图6所示,采取上述控变措施后,现场量测变形值均<30 cm,基本控制住大变形,避免了初期支护侵限拆换、失稳,达到了预期的大变形控制目的。

图6 采取控变措施后的(DK154+430)断面沉降收敛

4 结束语

(1)不论是硬岩还是软岩,受青藏高原东北缘持续挤压影响,断层破碎带岩体受挤压后产状凌乱,揉皱、褶皱明显,岩体极为破碎。围岩强度极低、软弱,在高地应力、地下水、地震等多种不利因素影响下极易产生大变形。

(2)胡家湾隧道现场施工及研究证明,通过“围岩加固+初期支护(刚度和强度)加强+调增预留变形量+优化开挖工法”等一系列控变技术措施,能够避免初期支护侵限拆换、失稳现象的出现,断层破碎带挤压性围岩大变形控制取得明显效果。总结形成断层破碎带挤压性围岩大变形控制技术在其他类似地层施工中可推广借鉴。