安塞非遗“五乡”的高光效应

呼东方 郭岐武

从1988年被文化部授予“全国民间绘画之乡”开始,安塞先后又被授予了“剪纸之乡”“腰鼓之乡”“民歌之乡”和“曲艺之乡”,成为了全国少有、陕西惟一的“五乡”之县。如今,安塞的这些民间技艺都已经成为国家级或者省市级的非遗保护项目,而且成为生产性保护的成功范例。

刚刚过去的“五一”假期,由延安市安塞区文旅局主办、安塞黄土情文化演出有限公司承办的“黄土魂·鼓乡情”晚会,每晚在安塞区冯家营千人腰鼓文化村为观众演出。现场不仅吸引来近万名游客,而且成为快手和抖音直播的热点。

1984年,电影《黄土地》热播,让安塞腰鼓名扬四海。而早在1970年代,安塞当地的文化学者陈山桥、于志明等就开始致力于深度挖掘和整理安塞民间流传下来的剪纸、民歌和农民画等。到20世纪80年代,这些民间艺术同腰鼓一起,已在国内外引发轰动性的关注。

随着腰鼓、民歌、说书、剪纸、农民畫逐一成为了国家和省级非遗项目,安塞先后被国家文化和旅游部授予“全国文化先进县”和“中国民间文化艺术之乡”称号,并由此成为全国少有、陕西惟一的“五乡”之县。

“剪”出来的天地

也是在“五一”期间,陕西省非遗产业促进会为喜迎十四运,特别推出十多款非遗类特许商品上市,其中最引人注目的是陕北剪纸风格《第十四届全运会剪纸纪念册》。余泽玲作为主创人员参加了融汇34个体育项目、十四运会标及三秦人文盛景构成的纪念册设计工作。

其实,33岁之前,余泽玲从未想过用小时候跟老人学来的“铰花花”挣钱,如今,她不仅养活了一家老小,而且上了中央电视台,成为远近闻名的剪纸老师。更没想到自己剪出来的作品,能被国家体育总局、陕西民俗博物馆等单位收藏。

余泽玲师父李秀芳也是乡间有名的巧手。余泽玲拜师的时候,李秀芳早已受邀带着她的作品在法国等地进行过表演。余泽玲说,她最感激两个人,除了师父李秀芳,另一位就是曾任安塞文化馆馆长的陈山桥老师。“师父教会我靠自己的悟性和想象力去剪自己心里想着的样子,还把我带到了文化馆参加培训班。陈山桥老师教会我找到自己作品的不足。”

当年,为了剪好一只自己心目中的公鸡,余泽玲不知剪了多少旧报纸。她总以为自己已经完成的作品,老师们一看就能找出欠缺的地方。

据当年同在安塞文化馆工作的于志明回忆,从1980年代开始,陈山桥上山下洼,踏遍了安塞的山峁沟梁,庄庄户户,对安塞的剪纸进行了一次大普查。他走访、收集、整理那些婆姨女子手中的“花样子”,把每一个能剪纸的人都登记造册,铭记在心。

陈山桥认为,农村妇女自学的剪纸是没法再提高的,要提高就必须办学习班。他向当时的县文化局提出办班建议,获得支持,于是,全县能走动的、会剪纸的婆姨被集中到县文化馆“铰花花”,县上提供纸张,管吃管住。事实证明这一方法行之有效,很多散落在民间的几近绝版的剪纸花样被高手们一一呈现出来,安塞剪纸由此被世人所知,高金爱、白凤莲等4位民间艺术家还被联合国教科文组织授予“世界剪纸艺术大师”称号,余泽玲的师父李秀芳则被国家文化部命名为首批国家级非物质文化遗产保护项目传承人。

安塞文化馆举办各类学习班的习惯从那时起就保留了下来。如今,安塞举办的是五大非遗品牌培训班,除了剪纸,还有腰鼓、民歌、说书和农民画。据安塞区文旅局提供的资料显示,近年来,安塞先后举办非遗培训36次。通过专家、传承人授课和演示相结合的办法,组织举办安塞剪纸培训班9期,参加培训人员800人次,创作的作品分别在全国、省级展览和比赛中获奖。

余泽玲说,她当年参加学习班,每期学习四十天或者两个月,她一期也没拉下。1996年,她的作品通过县文化馆的选送已经开始获奖。

1999年,延安杨家岭的窑洞宾馆刚建成,余泽玲受邀去宾馆表演剪纸,第一天就收入200多元。余泽玲高兴坏了,要知道当时一个男人打一天工才有3元的工资。

在窑洞宾馆表演一年后,余泽玲在游客众多的枣园租了一个摊位。在为游客现场剪纸的过程中,余泽玲的很多作品是按游客要求完成的,这样的历练,对她后来创作能力的提升有很大帮助。

因三个孩子需要上学,余泽玲又回到安塞,在文化馆受邀驻馆表演。从此时起,她的作品井喷式地不断获奖,并且不断接到来自全国各地甚至国外的订单。特别是为迎接北京奥运,2005年初,她历经两个多月创作出长10米、宽0.8米,涉及中国传统民间体育的巨幅剪纸《全民健身迎奥运长卷》,被国家体育总局收藏。同时她创作的剪纸艺术作品《陕北信天游系列》画册,被确定为2008年北京奥运会中国体育军团礼品。

余泽玲坦言,虽然她的师父李秀芳这一代剪纸大师们让安塞剪纸名动天下,李秀芳甚至当选过陕西省人大代表和全国三八红旗手,但老人们并没有因此在经济上受益。剪纸真正给手艺人带来利益,是从余泽玲这一代开始的。

因为剪纸手艺,余泽玲成为家中的顶梁柱,供养三个孩子上学、成家立业。如果没有经济收益,或许她早因生计放弃剪纸另谋生路了。

2020年之前,余泽玲剪纸收入可达20多万元,她的单幅作品市场订价达4万多元。而她带的多年的徒弟,收入也能满足一家人的日常开支所需。

2010年春节,中央电视台新闻联播播出了一段《安塞农民余泽玲,剪纸走上致富路》的新闻。此时的余泽玲已成为陕西省工艺美术大师,后又成为非遗传承人。

这几年,在当地文旅局和文化馆帮助下,余泽玲不仅成立了余泽玲民间艺术合作社,带了上百个徒弟,还收了很多慕名而来的外地学生。她的身影还时不时地出现在各中小学的课堂上,因为剪纸也成了孩子们喜欢的手工课。

如今,除了接一些高难度的大幅作品外,余泽玲把主要精力放在了对师父和老一代剪纸艺人作品的挖掘、研习上。她发现,自己的很多徒弟和学生越来越趋向于把剪纸剪得逼真,而这恰恰失去了安塞剪纸神似而形异的特点。

据考证,安塞剪纸具有远古文化化石的功能,比如高如兰、曹佃祥等人的作品,其造型与周、商、汉代的玉佩和石画像非常相似,这让安塞剪纸具有的考古价值超越了剪纸本身。安塞剪纸具有深邃的历史文化内涵,包含了美学、历史学、哲学、民俗、考古学、文化人类学等多方面的内容,被学者专家们称为“活化石”“地上文物”。正因如此,作为非遗传承人的余泽玲更有了一种紧迫感,她说:“我得赶紧学,赶紧悟,一定不能让师父和老一代人的技艺绝了!”

从剪纸到农民画

“我们会剪纸的就会画画,会画画的就会剪纸。”这是安塞农民画非遗传承人王福丽介绍起自己的作品时,首先讲的一句话。这句话也道出了安塞农民画的渊源。

安塞现代民间绘画是1970年代末在剪纸、刺绣、布玩具、炕围画等众多民间艺术形式基础上发展起来的新兴民间艺术形式,而推动这种艺术形式形成的最关键的人物依然是陈山桥。

据安塞学者、作家郭志东所记,1979年冬,陈山桥在对民间剪纸普查的时候遇到剪纸大师白凤莲,当时白凤莲要剪一幅大的炕围花,她在红纸上画了一个底样,让站在一旁的陈山桥非常震惊。随后,他将这一发现告诉了延安地区文化馆美术组组长靳之林。1980年5月20日,《延安民间剪纸展》在中国美术馆开幕,当时上海金山农民画也正在邻厅展览,正在观看的靳之林猛然想到,这样的农民画,安塞的妇女也能画啊!

1980年7月,安塞文化馆办了一期很特别的剪纸创作班,全县30多位剪纸能手参加。刚开始谁也不提画画的事,陈山桥让大家能画的就画,不能画的就剪。老太太们拿起笔的手哆哆嗦嗦,陈山桥、靳之林就启发她们以剪纸的造型、刺绣的色彩作画。有些婆姨把握不住造型,还是先剪个样子,再拓在纸上勾勒出外形,再填上色彩。最终,陈山桥在这次创作班中选了9幅绘画作品,参加了中国美术馆陕西民间美术展览。

1981年,安塞文化馆正式举办了一期以绘画为主的创作班。1982年大年初一,56幅安塞民间艺术品在中国美术馆展出,其中曹佃祥的作品《大公鸡》让很多现代美术家拍案叫绝,称这才是真正的现代派。著名画家靳之林回忆道:“我记得好几个中国的油画家看到高金爱的《喜鹊窝》《喂鸡》后说,这个颜色搭配,印象派绝对达不到。”

随后的1982年,张芝兰的《谷林间》、高金爱的《娃娃鱼艾虎》、李秀芳的《端午节》等7幅农民画又入选了法国巴黎“独立沙龙”展出。从此时起,安塞农民画以构图奇美、想象力丰富、手法大胆、色彩效果突出,被国外评论家誉为“东方的毕加索”。

1987年,薛玉琴的《牛头》荣获中国农民画大赛一等奖,高金爱的《伏虎》荣获二等奖;1988年,曹佃祥的《大公鸡》登上中国美术权威杂志的封面。1989年,安塞农民画被中国美术馆收藏40余幅,陕西省展览馆收藏24幅。法国、美国、瑞士等外国友人及国内美术收藏家购买达110余幅。

1988年,安塞县被国家文化部命名为“中国现代民间绘画之乡”。2007年5月,“安塞民间绘画”被列入陕西省首批非物质文化遗产名录。

王福丽和余泽玲一样,师承非遗大师李秀芳。“我和李老师是一个村的,师父把我带到了文化馆,是陈山桥老师辅导我们如何画画的。”王福丽从小跟着母亲剪纸、刺绣和画画,耳濡目染。她母亲的画也被收藏在安塞文化馆中。在文化馆参加学习期间,王福丽将主要精力放到了绘画上。“那时候根本没想到画个画还能有收益,就觉得自己喜欢这个,每次一画起来,什么烦恼忧愁都不记得了。”王福丽说。

王福丽最早的收益,是她的作品获奖后得到的奖金。随着外出参展和比赛机会的增多,有人开始向她订购作品。“我的作品都是自己定价,从刚开始一幅几十元,后来到几百、几千元不等。”慢慢地,王福丽的作品在市场上有了固定的标价和客户群体。

绘画和带学生,年收入近20万元,让王福丽摆脱了来自家庭与生存的压力,能专心投入到创作中。据她所知,安塞目前常年从事农民画创作的不下200人,基本都有一定的收入,“比给人打工强”。

2018年,王福丽成为非遗传承人,她不仅在文化馆驻馆创作,还积极参加政府举办的艺术节。她说,“这可以让非物质文化遗产走进百姓生活,我当然要积极参加。”

据安塞文旅局资料显示,近些年来,安塞连续举办老、中、青结合的农民画创作培训班15期,培训学员500余名,创作出了《富裕人家》《喂兔》《放羊》等一大批优秀作品。

陕北民歌的安塞味道

一大早,安塞文化馆二楼还没有观众,大厅里已响起悠扬的歌声:“对坝坝那个圪梁梁上那是一个谁……”听到有人来,歌声戛然而止。

这一天,青年民歌手曹慧接受文化馆和黄土情文化演出公司邀请,给西安邮电大学研学的大学生们现场演唱陕北民歌。另一位被邀请的演唱者,是刚刚参加完央视《星光大道》的男歌手杜志宏。

陕北民歌被誉为世界三大民歌之一,广袤的黄土高原上,民歌高手层出不穷。那么,安塞民歌是如何从中脱颖而出的呢?这还得从一个叫于志明的人说起。

1970年,安塞文化馆分配来一位学财经的大学生,他叫于志明。现在翻到很多脍炙人口的陕北民歌曲谱时,很多标注的都是于志明整理。当年,于志明与北京来的知青组成毛泽东思想宣传队,他们对陕北独有的文化产生浓厚兴趣。从1981年6月,在一年半的时间里,于志明带几个同伴跑遍了安塞的沟沟峁峁,不仅挖掘了很多散落在民间的绝版曲调,还激励了很多像贺玉堂这样殿堂级的“最后的原生态歌手”自信地唱出了自己的心声。

一年半后,于志明将收集的1000多首民歌精选后,编辑了一本《陕北民歌》,这本油印了不到200本的册子,被专家誉为“陕西全省内最精美、最全面的一部民歌集成”,于志明由此获得陕西省文化局颁发的“民族音乐搜集整理优秀工作奖”。

于志明的贡献,后被业内认为是继20世纪初北大《歌谣周刊》延伸到1930年代延安鲁艺陕北民歌采风,以及1960年初延安民歌手艺人白秉权、孙韶等人参加的民歌调查之后,对陕北民歌的第三次大范围收集整理,影响不可估量。

而对安塞来说,由于于志明的努力,使地方群众性文化活动空前活跃起来。那些此前被人们嘲笑为“疯张孤道”对着山沟、硷畔吼歌的信天游歌手,开始登上艺术殿堂。贺玉堂后来成为了陕北民歌国家级非遗传承人。

类似于志明的民间普查调研,安塞后来还组织了多次。据资料显示,安塞对全区非物质文化遗产保护资源进行了“区不漏乡、乡不漏村、村不漏户、户不漏人”的拉网式普查,共普查登记非物质文化遗产乡土人才13000人,其中安塞腰鼓12250人,民间剪纸、绘画、刺绣、面花等民间美术人才750人,并分别建立了電子、纸质档案。在普查的基础上,建立国家级、省级、市级、区级非遗人才库。

特别是近些年来,安塞先后培训民歌手360余人次,其中15人走上了中央电视台“星光大道”舞台。安塞本土的学者郭志东认为,民歌在陕北的县级行政区域内,没有第二个县区能达到安塞这样有广泛的群众参与度和知名度,安塞是中国最具代表性的陕北民歌之乡。

2007年,王二妮带着她的民歌,在安塞县政府和民间艺术团的全力支持下,参加了央视“星光大道”比赛,一路冲进周赛、月赛、年度总决赛。在王二妮的带动下,“星光大道”舞台上又出现了王建宁、刘春风、贺东、刘妍、刘军等安塞民歌手。

刚参加完《星光大道》的民歌手杜志宏,曾经以室内装修为生,从小有一副好嗓子,爱好唱歌。在经历过生存与爱好的挣扎后,他最终还是听从了自己内心的声音。“刚入行的时候,还受到冷遇。”杜志宏说:“有些歌手觉得我以前干得挺好的,为啥要唱歌,毕竟这个圈子竞争这么激烈。”

在曹慧和杜志宏看来,老一辈民歌手与现在年青一代已经完全不同。“过去都是在节庆日、婚丧嫁娶或日常喜怒哀乐的时候,用歌声表达自己的情感。大字不识的老农民,看到什么唱什么,想到什么唱什么,随心所欲,很多词这地方唱完到那地方就忘记了。这样原生态的歌手现在很少了,我们这一代歌手基本没人能这样子唱了。”他们也承认,新媒体对年青一代民歌手影响非常大。当下,安塞民歌与很多非遗项目一样,也面临着继承传统与推陈出新之间如何平衡的问题。

杜志宏和曹慧都表示,他们有时也会去拜访老一代的民歌非遗传承人,因为他们觉得自己都有一种使命感,希望把原生态的民歌传承下去。在这个过程中,不能把古老的元素丢失太多,只有保存了独特性,安塞民歌才会有更强大的生命力。

空前繁荣的说书

在前一晚接到黄土情演出公司的表演通知后,赵华英将自己写好的《张思德》的剧本装好,准备表演之前送到宣传部。“张思德当年就牺牲在了安塞,配合今年的党史教育,我按张思德的实人实事,写了一个六场的说书剧本。”赵华英说,他以前把这个说书剧本的录音资料送给过有关部门,但因一直没有经费,无法上演。

陕北说书是西北地区十分重要的曲艺说书形式,主要流行于延安和榆林等地。以前的说书人,十有八九是瞎子或半瞎子,俗称先生或书匠,全靠走街串村到处说书谋生,早年在民间被视为是下贱的营生。其表演方法就是运用陕北的民歌小调演唱一些传说故事,表演形式为一人自弹自唱,伴奏乐器为三弦或琵琶。此外,还有绑在小腿上的以两块木板制成的甩板,以及绑在手腕上的被称作“嘛喳喳”的一串小木板,这是作为打节奏用的。

与陕北说书有关的有两位很重要的人。一位是韩起祥,榆林横山人,因在延安给毛泽东等人演出而出名。他在陕甘宁边区的时候,自编自演了《刘巧团圆》《翻身记》《宜川大胜利》《我给毛主席去说书》等500多个新段子,让陕北说书广为人知。他还改革了说书的音乐伴奏,增加了梆子、耍板等乐器,并创造性地把陕北民歌信天游以及道情、碗碗腔、秦腔、眉户等剧种的曲调融于说书中,使这一艺术形式更加丰满。1944年8月,韩起祥参加陕北说书讨论会,结识了贺敬之、马昆、桑夫、赵营等文艺界领导与作家,还应邀到鲁艺与张庚、吕骥、马可、安波交流,编《反巫神》《二流子转变》等,改编《四岔稍书》,并创办陕北地区曲艺馆。建国之后,韩起祥历任西北曲艺改进会主任,中国曲艺研究会副主席,中国文联第三、四届委员,中国曲艺家协会第一、二届副主席和陕西分会主席。

另一位是张俊功,也是横山人。他是陕北说书的一位改革者,一生致力于民间说书,是陕北说书历史上的里程碑式的人物。1970年代,张俊功把陕北说书由坐场改为走场,把一人改为多人,自成一派。改革开放后的陕北说书,人物角色分工更加明确,互相酬唱应答,有了身段及表情表演,并且讲究舞台风度、手、眼、法、步等规范,使这项民间艺术得以大力发展。

2006年5月,陕北说书被列入第一批国家级非物质文化遗产,解明生成为继韩起祥、张俊功后,陕北说书的又一位代表性艺人,如今是安塞仅有的国家非遗项目陕北说书代表性传承人。其演奏技巧独特,语言精练,唱腔圆润,表演细腻入微,人物塑造逼真,尤其擅长陕北说书音乐,是陕北说书“单音”定弦第一人。

赵华英是解明生的徒弟,也算得上是陕北地区第一代学说书的“明眼人”。如今赵华英是陕西省非物质文化遗产产业促进会理事、延安市首批非物质文化遗产(陕北说书)代表性传承人、中国曲艺家协会会员、陕西省曲艺家协会理事、延安市曲艺家协会副主席,安塞区曲艺家协会主席。

少年时的赵华英体弱多病,却爱好文艺。1984年,解明生到赵华英的村上演出时,收赵华英为徒。赵华英读过书,对前辈们口口相传下来的段子做了一定的文字整理。1989年,解明生组建安塞县曲艺队,赵华英跟着师父到处演出。2000年,一向重视民间传统艺术的安塞县政府将曲艺队纳入事业单位编制,赵华英与师父的生活从此稳定下来,并专心致力于陕北说书艺术的研究、探索和传承。

2015年12月28日晚,“中国曲艺之乡”授牌仪式在安塞文化艺术中心剧场举行,安塞成为了陕西惟一的“五乡”县区。很多人并不知晓,为了这块牌子,赵华英付出了多大努力。从2013年5月开始,他就开始为申报搜集资料,撰写报告。“按照曲艺之乡的要求,安塞必须要有一支专业的曲艺团队,我和师父从2010年起就筹办安塞陕北说书研习所、筹备成立了安塞曲艺家协会。”

赵华英爱说一句话:曲艺一头连着历史,一头连着现实,它既是群众喜闻乐见的表演艺术,又是一笔宝贵的文化遗产。近几年,安塞文旅局累计举办曲艺培训班6期培训200人次,50多位曲艺新人脱颖而出。

赵华英现在是安塞曲艺协会主席,在他的推动下,安塞的曲艺社团如雨后春笋般发展起来,目前民间曲艺社团组织数量达到13个,从艺人员129人。

2016年6月,在第九届巴黎中国曲艺节上,赵华英等安塞曲艺家表演的陕北说书《大脚娘》,以幽默夸张的手法演繹陕北农村妇女豪放的性格,不时博得法国观众的阵阵掌声,并获得此次活动铜奖。

当下是陕北说书和安塞非遗文化空前繁荣的时期,但作为非遗传承人,赵华英却看到了其中隐藏的危机。“目前在榆林、延安及陕北周边省区共有陕北说书艺人1000多人,平均年龄55岁左右,整体年纪偏大,后继乏人。”赵华英忧心忡忡地说:“现在大部分说书艺人还是靠跑庙会维持生计。有些县、市级传承人为了维持生活,往往是说完书后马上又要联系临时工作,根本没有传承的财力和精力。”

腰鼓之乡辟新路

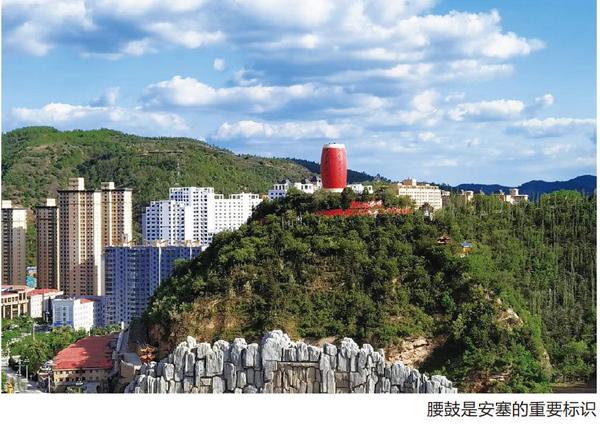

走过包茂高速延安到榆林段的人,大都无法忽视一座高山上耸立的大腰鼓,也明白这是到安塞了。

“你看看你们一个个都跟没吃饭似的,架势都没摆起来,连个精气神都没有了。”刘占明对着刚刚在文化馆门前广场上打完腰鼓的演员们不满地说。面对这位有名的“安塞腰鼓总教练”,所有演员都低下了头,他们都知道自己表演时的动作的确很不到位,在刘占明面前是过不了关的。

刘占明总结自己半生的经历,承认正是腰鼓成就了他。因为腰鼓,他成为文化局的副局长,退休后又成了省级非遗传承人。“我带着安塞腰鼓走出了国门,到过亚欧美和大洋洲,这一生值了!”刘占明欣慰地说。

郭志东是这样评价刘占明:“刘占明不是安塞腰鼓打得最好的人,但却是让安塞腰鼓名震天下的功臣。无论是参与影视剧的拍摄,还是赴省、进京甚至异国他乡的演出,安塞腰鼓团队总离不开刘占明的身影。多年来他既是编导、策划,又是鼓手和演员,同时还兼组织者、联络员的职责。”

当年电影《黄土地》拍摄的时候,刘占明还是县文艺宣传队的成员,是年轻的腰鼓手里打得最卖力的那一位。如今,安塞腰鼓已经成为安塞的一个品牌,一种象征,一项产业,而第一个将这项民间艺术推向市场,给一代代民间艺人带来经济收益的,也正是刘占明等人。

腰鼓是从陕北秧歌中剥离出来的一种表演方式。1942年,陕甘宁边区兴起新秧歌运动,使安塞腰鼓这一古老的民间艺术得到发展,成为亿万军民欢庆胜利、庆祝解放的一种象征,并被誉为“胜利腰鼓”,遍及中华大地,载入了革命文艺运动史册。

1951年,安塞腰鼓参加了全国民间音乐、舞蹈会演,由安塞冯家营村的艾秀山等民间艺人向中国青年文工团传授了腰鼓技艺。在布达佩斯举办的世界青年与学生联欢节演出后,荣获特等奖,安塞腰鼓从此扬名海内外。

1959年,安塞腰鼓参加了大型音乐舞蹈史诗《东方红》的拍摄。

“文革”期间的“破四旧”,使民间艺术受到一定冲击,腰鼓活动几乎消失。1979年,由安塞文化馆于志明等人为安塞县毛泽东思想宣传队编排的安塞腰鼓,在陕西省群众业余文艺调演中获表演、创作甲等奖,安塞腰鼓再次进入快速发展时期,并随着《 黄土地》电影名动天下。

1996年11月,安塞县被文化部命名为“中国民间腰鼓艺术之乡”。

1980年代,劉占明第一次被新疆的一家单位请去教授腰鼓,并挣到第一笔钱。冯家营千人腰鼓村经营工作室的陈丕亮讲起自己第一次带着长胡子鼓王高向成外出演出的经历时笑着说:“老人下了火车连东南西北也分不清了,直怕被人哄了。”

到了1990年代,刘占明、陈丕亮等鼓手不断被全国各地的学校、部队、企业邀请去当教练,他们从中看到了商机,开始承揽一些城市公园、企业庆典等商业演出,转型成为民间腰鼓经纪人,经常带着几十人甚至200多人跨省、市演出。商演的增多,使安塞学腰鼓、打腰鼓的人越来越多。“上至九十九,下至刚会走,人人都会打腰鼓。”用这句话形容安塞腰鼓普及程度,一点也不过份。

据调查,政府的推动,也是安塞腰鼓影响力不断扩大的重要原因。从1990年代开始,当地政府投入大量人力物力,建成三级文化网络,成立了腰鼓协会,对各类民间艺人造册登记。政府还推动腰鼓进入全县各级学校,为腰鼓队伍培养后继人才。

2003年5月,经过政府普查,安塞有4万多名会打腰鼓的鼓手。

2006年,安塞腰鼓被列为第一批国家级非物质文化遗产名录。

近几年,安塞还走出一条用民间艺术帮助农民摆脱贫困的路子。安塞区政府鼓励和引导有知名度的民间艺术家与贫困户“一对一”帮扶,按照“培训一人、就业一人、脱贫一家”的思路,先后举办安塞腰鼓培训班10期,共培训学员5000余名。学员较好地掌握了演出基本要领,多次参加乡镇、区以及全国各地演出活动。另外,以安塞腰鼓为表演的个体传习户20余家,常年在各村进行腰鼓技艺培训,先后培训贫困户200多户,带动400多名贫困人员通过腰鼓表演实现脱贫致富。

安塞区政府还积极推动腰鼓文化对外交流,先后组织参加台湾南投灯会、上海世界博览会、北京APEC开幕式、2019年央视春晚、国庆七十周年庆典联欢等大型活动30余次,迎接了印度、荷兰、法国等国领导人访华。通过参加对外文化交流活动,区域内贫困户增加收入200余万元。

通过加快建设黄土风情文化园,安塞区鼓励发展一系列具有品牌价值的窑洞酒店、原生态民居、体育营地、乡村驿站等住宿业态,开展腰鼓演艺,初步预计增加群众就业岗位500余人,使以安塞腰鼓为品牌的民间艺术在乡村振兴中发挥积极产业带动作用。

2005年安塞成立安塞腰鼓协会后,刘占明一直任秘书长。刘占明说:“现在协会有2000多人,需要演出时基本就在这些人里挑选。协会里年轻人居多,因为打腰鼓需要体力。”退休后的刘占明依然活跃在各大舞台上,但他还有一项重要工作,那就是致力于将传统腰鼓表演形式进行整理,推动安塞腰鼓可持续发展。

如今,刘占明是安塞区政府邀请的非遗进课堂腰鼓专家。由他主导的安塞腰鼓进校园实践案例入选全国第二届非遗进校园十大优秀实践案例,被中央文明委评为“全国未成年人思想道德创新案例三等奖”、陕西省宣传思想文化工作创新奖,还荣获全国非物质文化遗产保护工作先进集体。

但作为非遗传承人,刘占明也看到了现状中的不足。“过度的市场需求,还有快速培养起来只懂皮毛就敢去表演的年青鼓手,有可能让安塞腰鼓的很多传统高难度技艺消失殆尽。”他叹了口气说道:“现在的很多鼓手都是赶场子赚钱,根本没心思多学点技艺。”

安塞文旅局提供的资料显示,安塞现有国家级非遗保护名录2项4人,省级非遗名录6项8人,市级非遗项目12项10人,区级非遗项目44项3人。其中,高金爱、白凤莲等4位民间艺术家被联合国教科文组织授予“世界剪纸艺术大师”称号,有12位被省文化厅授予“民间美术大师”称号;解明生、李秀芳等6人被国家文化部命名为首批国家级非物质文化遗产保护项目传承人;有8人被省文化厅授予非物质文化遗产保护项目传承人。安塞腰鼓和安塞剪纸被国务院公布为首批国家级非物质文化遗产保护名录。

近几年来,安塞区政府更加重视非遗整理工作,先后编辑出版了《安塞剪纸》《安塞剪纸艺术》《安塞腰鼓》《安塞民间艺术专辑》《安塞民间美术精品丛书》《安塞文化丛书》《安塞区非物质文化遗产名录图典》《中国剪纸陕西卷(安塞)》《安塞民歌》等非遗研究图书20余种,促进了优秀乡土文化艺术的传承与发展。编写了《国家级陕北生态文化保护实验区总体规划(安塞)》,拍摄了《安塞腰鼓基本动作38式套路打法教学》《转九曲》《延安过大年》等16部影像资料,公布了22项区级非物质文化遗产保护名录。

注重活态传承,更使安塞民间艺术呈现出空前繁荣的态势。安塞西营村建成的“信天游大舞台”,冯家营村建成的“千人腰鼓”,魏塔村建成的“东方毕加索”3个非遗文化村,成为引导社会力量推进非遗项目生产性保护的范例。安塞还将文化旅游相融合,采用“文化输出、游客输入”的方法,每年春节推出“安塞过大年”,通过特色节庆文化,吸引全国各地游客来安塞观赏、体验民间民俗文化活动,观看非遗表演展示,使安塞文化与旅游发展越来越红火。

作为安塞曲艺协会主席,赵华英考虑问题显得更为深刻。在他看来,要对民间艺术实现活态保护,政府应出台更为得力的措施,他为此还专门写了一份报告,提出“非遗+”的设想。他认为,可以通过诸如“非遗+党建宣传”“非遗+法治宣传”“非遗+旅游景点演出”等形式,创新陕北说书等民间艺术的内容,为非遗传承人提供更为广阔的平台,全面提高非遗传承人的社会地位,增加非遗传承人的经济收入,扩大非遗的社会影响力。

(本文部分图片由受访者本人提供,特别致谢!)