“法律面前人人平等”的法学含义及其法治意蕴

●

“法律面前人人平等”是基本法律原则,我国《宪法》第三十三条第二款规定:“中华人民共和国公民在法律面前一律平等。”这一条款是对该原则的一个确认。然而一般对它的通俗理解并不够完整、准确。在新的时代背景下,应当全面把握它的法理内涵,积极推进法治化进程。

一、 “法律面前人人平等”的通俗观念

“法律面前人人平等”原则之所以令人熟悉,是因为现代民主国家普遍确立了该原则在体制中的地位。欧美社会的近现代化转型,经历了著名的“三R运动”(即文艺复兴、宗教改革与罗马法复兴)。其中,罗马法复兴是普及法律观念与传播法律意识的社会运动,历时多个世纪。学者指出:“罗马法的学术优势散发着持久而深远的影响力。”(1)艾伦·沃森: 《民法法系的演变及形成》,李静冰、姚新华译,北京: 中国法制出版社,2005年,第39页。在西方国家的现代化进程中,法律的作用相当大。泰格和利维发现:“在西方所有政府组织中,以及在所有以夺取国家权力为目的的社会变革运动中,都对法律家和法学训练极为重视。”(2)泰格、利维: 《法律与资本主义的兴起》,纪琨译,上海: 学林出版社,1996年,第267页。美国的建国者中,律师占了相当大的比例,使得法律人在美国政治中具有特别重要的地位。一位外国学者曾说:“美国对人类进步所作的真正贡献,不在于它技术、经济或文化方面作出的成就,而在于发展了这样的思想: 法律是对权力进行制约的手段。在历史上,就法律对社会的支配程度来说,任何其他的国家都比不上美国。”(3)施瓦茨: 《美国法律史》,王军等译,北京: 中国政法大学出版社,1990年,第2页。经过长期的努力,包括“法律面前人人平等”原则在内,各种法律观念为现代国家的建立奠定了崭新的基础。

“法律面前人人平等”是启蒙哲学的产物,是法国大革命确立的基本价值。它源自启蒙运动时期的一个表述:“人人生而平等”(the natural equality of all men)。1793年的《法国宪法》第3条将其制定为法律:“所有人生而平等,法律面前人人平等”。(4)J.凯利: 《西方法律思想简史》,王笑红译,北京: 法律出版社,2010年,第248页。法国大革命“自由、平等、博爱”的口号丰富了它的内涵。(5)李步楼: 《对“自由、平等、博爱”的历史考察》,《湖北社会科学》,1987年第4期。自那以后,社会就奠定在一个全新基础上了。美国革命(1774—1783)、法国大革命(1789)、俄国革命(1917)相继发生,中国革命(1912、1949)继承了之前历次革命的思想成果,确立了民主共和国体制。从此以后,“人民”作为新型政治力量登上历史舞台,“民主”成为新的政权合法性基础,“法律面前人人平等”在制度上得到了落实。

在这一进程中,各国的具体情况可能有异,但其基本的精神气质则非常相似。学者对其有如下表述:“自由民主式的正义观念适用于法律就是,每个人在形式上都应享有平等待遇,在法律面前,一个法律上的人格(persona)与另外一个人格不应有区别,他们的地位一律平等。”(6)艾伦·沃森: 《民法法系的演变及形成》,第29页。它消灭了等级制度,废除了等级特权,在新的认同基础上,民族国家纷纷登上世界舞台;(7)民族国家是一个新的观念建构,后来才成为现实的政治实体。参见本尼迪克特·安德森: 《想象的共同体: 民族主义的起源与散布(增订版)》,吴叡人译,上海: 上海人民出版社,2011年。民众得到组织,其政治能量得到集中展现,全民参与的政治选举制度开始定型;(8)密尔的理论为现代大型民族国家的民主政治提供了可行的制度方式。参见密尔: 《代议制政府》,汪暄译,北京: 商务印书馆,1982年。政治法律制度也以社会契约理论为论证方式重获正当性。(9)卢梭的社会契约论以后,公共权力必须得到被统治者的同意,才具有合法性,这也是开启一个新时代的贡献。参见卢梭: 《社会契约论》,何兆武译,北京: 商务印书馆,1980年。二战之后,它更促成了一个团结得更为紧密的国际社会。(10)《联合国宪章》、《世界人权宣言》、《经济、社会、文化权利国际盟约》、《公民及政治权利国际盟约》等国际性人权公约的内容,代表了各国领导人的基本政治观念。这是二战以后大国领导人的重要贡献。参见董云虎编著: 《人权基本文献要鉴》,沈阳: 辽宁人民出版社,1994年。1992年苏联解体前后,美国学者福山的论述表达了一般美国人的浪漫感受;(11)弗朗西斯·福山: 《历史的终结与最后之人》,黄胜强、许铭原译,北京: 中国社会科学出版社,2003年。“华盛顿共识”似成为全球化运动的推动力量。(12)所谓“华盛顿共识”,据学者概括其含义如下:“当这些国家实施‘结构性调整计划’(Structural Adjustment Program)——或者叫做赛普斯(SAPs)……一起被称作华盛顿共识(Washington Consensus)。……约翰·威廉姆森(John Williamson)……将之归纳出10点: (1)加强财政纪律;(2)改革税收;(3)利率自由化;(4)增加医疗与教育开支;(5)保护产权;(6)国营企业私有化补贴(privatize state-run subsidies);(7)放开市场;(8)实施竞争性汇率制度;(9)消除贸易壁垒;(10)消除对外直接投资障碍。”参见斯蒂芬·哈珀: 《华盛顿共识的兴衰》,程早霞、宋伟译,《中国浦东干部学院学报》,2012年第4期。直至我们生活的当下,中美两国发生了贸易摩擦,世界正在蕴酿着新的变化。(13)实际上此前在世界贸易组织(WTO)框架下,由于中美两国的发展情形发生了重要变化,已经有许多学者开始思考未来的复杂变局。例如Gabor Steingart, The War for Wealth, New York: Mc Graw Hill, 2008。该书所列文献表明,欧美学者对当前局势的思考是相当广泛的。

这一历史的进程是全方位、多方面、多速度的,但它在法律上达到了如下效果:“法律面前人人平等”成为基本的法律原则,它在各国国内与国际社会都得到普遍传播。就中国来说,它主要通过两方面的努力得到落实: 一是从正面否定与限制特权,确立公民普遍平等的地位;(14)这一点可以以彭真的相关思想为代表,主要涉及的是公民的权利与地位之平等问题。参见刘国利: 《学习彭真“在法律面前人人平等”的法律思想》,《毛泽东思想研究》,2012年第1期。二是通过从负面赋予弱势者权利,提升其法律地位。(15)这一点可以李步云教授等对罪犯地位与权利的论述为代表,参见李步云、徐炳: 《论我国罪犯的法律地位》,《人民日报》,1979年10月30日;李步云: 《再论我国罪犯的法律地位》,《法学杂志》,1980年第3期。它对立法上的不平等仍有特别留意。虽然这是相对通俗的一种观念,但它能够被确立为新时期法制重建的基本法律原则,仍值得高度肯定。事实上直到晚近仍然有这个思路引发的讨论。(16)胡德平: 《何谓“法律面前人人平等”?——在“顾雏军事件与民营经济发展座谈会”上的发言》,《经济观察报》,2014年3月3日。

因此,人们也正是以所有人在法律面前具有平等地位的通俗观念,理解“法律面前人人平等”原则的。这一理解以17世纪以来的政治法律变革为基础,是对该原则的古典式理解。在国内外形势都有巨大变化的背景下,应当依据法学原理对其进行新的解释。

二、 “法律面前人人平等”的法学含义

法律科学要求,按照法律人的观点(think like a lawyer)来理解“法律面前人人平等”原则。这就需要以“法律上的人”的概念来代替对人的概念的通俗理解。哲学家黑格尔、法学家凯尔森对此均有重要贡献。

(一) 人是主体,但不就是法律主体

通俗观念认为,“法律面前人人平等”就是指人与人之间的平等。这个认识虽然通俗,但比较片面。因为,“法律面前人人平等”中的人是指“法律主体”,即“法律上的人”、法律上具有人格者。

哲学家黑格尔有一个表述:“人间(Mensoh)最高贵的事就是成为人(Person),……人实质上不同于主体,因为主体只是人格的可能性,所有的生物一般说来都是主体。所以人是意识到这种主体性的主体。”(17)黑格尔: 《法哲学原理》,范扬、张企泰译,北京: 商务印书馆,1961年,第46页。“人间最高贵的事就是成为人”?笔者初读时颇感困惑,相信因缺乏法学背景而对此困惑者不乏其人。人不已经是人了吗?还需要成啥人呢?

这一观念用英文术语就能表述清楚: 人生来就是human being,即肉体之人;但肉体之人未必有资格进行社会交往,如奴隶。他只有成为法律上有完全资格之人(person),才真正地成为完全合格的人,法律术语表述为“完全民事行为能力人”。一个human being,只有成为person,你才会被人认真对待,在社会中才有尊严。(18)此句的英语译文为“The highest achievement of a human being is to be a person”。可译为“人的最高成就就是成为一个人格”。感谢朱学平教授提示相关的英语译文与德语原文。笔者不懂德语,无法对它作出评论。汉语没有翻译该观念的恰当词汇,因为汉语中没有此种观念。这不是因为中国人无此种思辨能力,而是他的生活不需要。硬要那样说话,只能徒增麻烦。黑格尔虽然是哲学家,但他同时也是写有《法哲学原理》的法哲学家,在法学上有精深的研究,因而他能有上述认识。

(二) 法律主体乃法律上权利与义务之人格化

法律主体或“法律上的人”之科学概念,是由奥地利法学家凯尔森完成的。人有丰富的人性,因而,他在各个方向、各个领域都自由地发展。在法律视野中的人性就被法学思维独立划分出来,称之为“法律主体”或“法律上的人”。按照凯尔森的认识:“在法学思想中,我们只是在人的行为成为法律秩序的内容时才涉及他。因而只有那些有资格作为法律秩序中义务或权利的人的行为和不行为,才是与法律上的人的概念有关的。一个人只是在他‘具有’义务和权利时才存在,离开义务和权利,就无所谓人了。”(19)凯尔森: 《法与国家的一般理论》,沈宗灵译,北京: 中国大百科全书出版社,1996年,第107页。因而,人只是在他从事涉法事务时,他才是法律主体,此外他就不是法律主体。如凯尔森所说:“人只是在某种特定的行为或不行为方面才从属法律秩序;至少所有其他的行为或不行为方面,他与法律秩序就毫无关系。”(20)凯尔森: 《法与国家的一般理论》,第106—107页。

承认一个人是法律主体,只是就其在法律领域存在的特点而言的。所以,民法中的“自然人”仅仅是人在从事民事活动时的主体资格而已。所以,还要承认“自然人”是法学的一种主观的构造物。凯尔森让人感觉奇怪的是如下表述:“自然人”也是“法人”(juristic person)、一种法学构造的人格。他说:“由于所谓自然人(person)的概念不过是法学上的构造,并且它本身完全不同于‘man’的概念,所以,所谓‘自然’人其实就是一种‘法’人。如果所谓自然人就是法人的话,那么,在自然人和通常被仅认为‘法’人之间,就不可能有什么实质上的区别。”(21)凯尔森: 《法与国家的一般理论》,第109页。

从原理上说,“法律主体”或“法律上的人”是一种分配法律上权利与义务(包括责任,可统称其为“法律权能”)的合宜技术。胡玉鸿教授强调了此种技术的重要性,他说:“这些经法律抽象而成的人,也就是法学上所称的‘法律主体’,构建法律主体的技术,学界以‘拟制’称之。”(22)胡玉鸿: 《法律主体概念及其特性》,《法学研究》,2008年第3期。出于法学上的考虑,可以赋予任何一些权利与义务的组合以人格,法学家将其人格化之后,它就成为了法律主体。须注意,是“任何一些权利与义务的组合”。正如凯尔森所强调的:“任何调整一些人的行为的秩序都可以被认为是一个‘人’(person),意思是可以人格化的。”(23)凯尔森: 《法与国家的一般理论》,第114页。

反过来,即使是现实的人(human being),如果他未被赋予法律上的权利与义务,就不能在法律上视之为主体,他就不是“法律主体”、不是“法律上的人”。当代的文明已经发达到普遍地赋予所有人(human being)以法律人格,所有人(human being)都是“法律上的人”(legal person)了。因而人们容易遗忘、忽略“所有人都是法律主体”并不就是必然的,事实上它可以有各种复杂表现。

哪些事物与现象(或其部分)需要被法学家予以人格化,从而赋予其法律主体资格,则是由法学家根据具体的情形决定、由立法者予以具体实现的。在法学中会出现以下令外行感到奇怪的现象:

(1) “人”(human being)可能不是“法律上的人”(person),如奴隶是人(human being),但无法律人格(person),故不是“法律上的人”;

(2) “人”(person)和“人”(person)不同。均有法律人格者(person),其权利义务内容可能有差异,从而是法学性质与法律能力并不相同的人。例如民法中的“完全民事行为能力人”、“限制民事行为能力人”与“无民事行为能力人”之不同规定,其人格虽平等,其能力则有差异。

(3) 最奇怪的就是: 非“人”(human being)者可能是法律上的人(person)。民法中的财团法人是将物质财富视之为人(person),如诺贝尔奖;社团法人是将许多人(many people)的结合视之为一人(one peson),如公司。中国《民法典》的术语是“营利法人”与“非营利法人”。

有些观点否认AI产品能够具有法律人格,认为: 只有人是主体,而AI产品最多不过是机器人,它不是主体,因而不能成为法律主体。(24)参见马莉: 《人工智能体的法律主体资格研究》,华南理工大学2020年硕士学位论文,第18—26页。这是把法律主体限制在自然人范围内,其实民法的法人制度就已否定了该观点。凯尔森说过:“法律上的人(按定义来说,他是法律义务与法律权利的主体)的概念,符合一种想像,需要有一个权利与义务的持有者。”(25)凯尔森: 《法与国家的一般理论》,第105页。它仅仅是被“视为”人格、视为主体而已。这样做,是为了处理法律上权利义务之技术的方便,并不涉及人的尊严。(26)人的尊严是另一个问题,需专门讨论,在此不作展开。参见张千帆: 《为了人的尊严——中国古典政治哲学批判与重构》,北京: 中国民主法制出版社,2012年。当然,AI产品或机器人虽可能具有法律人格,但它是否真被赋予法律人格,则是另一个问题。那需要法学家进行专门研究。

“法律面前人人平等”在法学上的含义显然与通俗的理解明显不同。“人”不仅仅是现实中活生生的人,它还包括法人;严格地说,它只是现实中人的涉法律的那部分内容而已。凯尔森说:“法律上的人并不是在‘它的’义务和权利之外的一个分立的本体,而不过是它们的人格化了的统一体,或者由于义务与权利就是法律规范,所以不过是一批法律规范的人格化了的统一体而已。”(27)凯尔森: 《法与国家的一般理论》,第106页。在此意义上,法学并不包揽人性的全部意义,法学之外的内容是其他学科的工作范围。

三、 “法律面前人人平等”的法治意蕴

中国法学家在接受前人对该原则的科学理解后,必然用它来思考现实的法治问题。中国社会自1978年以后的改革开放进程,迅速完成了工业化,进入了工业社会。陌生人、具有新异性的交往开始占据生活的较大比例,法律的重要性也迅速上升。十九大报告把“全面依法治国”作为未来党和国家的四项重点工作之一,其权威的表述是:“新时代中国特色社会主义思想……明确中国特色社会主义事业总体布局是‘五位一体’、战略布局是‘四个全面’……”(28)参见习近平: 《决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告》,北京: 人民出版社,2017年,第19页。这一表述把法治放在了更重要的地位上。那么,“法律面前人人平等”原则作为基本法律原则,在法治进程中也将发挥新的作用。与之前阶段的重视提升弱势者的地位相比,未来一个时期显然应当更重视对强势者地位的规范。可以考虑从如下方面具体落实“法律面前人人平等”原则。

(一) 推进社会主体之法律化

衡量法治化的一个标志就是,法律对社会事务的治理程度。若将社会主体之法律化(即具有法律人格)的比例作一统计,可对特定社会的法治化进程作出评估。在理想的法治社会中,所有主体都具有法律人格;在常态的法治社会中,多数主体都有法律人格,只有少数主体例外。当代中国显然处于一个法治过渡时期,提出这一指标并将之用于法治化评价,是值得考虑的。

所谓法治,意味着所有人都普遍地服从同一规则的治理,所有人都居于法律之下,接受法律的约束,具体地接受国家司法权之管辖,司法裁判能够对所有人强制执行。法治意味着,社会主体具有法律主体资格,不再存在超越于法律之外、凌驾于法律之上的社会主体。按照这一认识,所有的社会主体都须具备法律人格,都必须在宪法与法律范围内活动。当然现实情况比较复杂,但是,清晰的学理逻辑对人们接受法治化的制度安排、放弃缺乏法理依据的特权,是有积极意义的。

要加强对权力运行的制约和监督,让权力在阳光下运行,把权力关进制度的笼子。法治政府建设是推进法治的关键点。按照全面依法治国要求,政府要普遍地具有法律人格,能够接受国家司法权即人民法院管辖。政府成为法律主体之后,其行为将严格按照法律标准行事,从而其行为更可预期。当其违背法律规则或超越法律界限之后,当事人可以依法对其提起诉讼。政府与普通公民一样,都拥有一个“法律上的人”的资格,不再拥有广泛的特权,必须主动接受普遍性规则即法律的治理。

对中国来说,执政党是更为突出的政治存在,是中国特色社会主义事业的领导核心。按照执政党的部署,全面从严治党是未来四大战略性任务之一。加强党内法规建设已成为法治建设的重要内容。这种表述也是之前未曾提出的。

从推进法律治理进程的学理要求来看,社会主体普遍地获得法律主体资格,是第一步成绩。这标志着,宪法法律对任何社会主体都具有权威性。

(二) 充分赋予法律主体以相关法律权能

社会主体成为法律主体,仅仅是获得了一种“法律上的人”的资格。笼统的法律主体或“法律上的人”的观念尚非可以操作的制度。从法学的角度,应当充分赋予法律主体以各项具体权能,这就需要在如下方面有所推进。

1. 赋予主体承担法律上权利、义务与责任的资格

“法律上的人”即法律人格,人格不是抽象的存在,须具有采取法律行动维护自己权利的能力。“人格是能够成为权利承担者的能力,简言之,权利能力。……人格从来都是由法律赋予的,而非源自自然。”(29)格·耶利内克: 《主权公法权利体系》,曾韬、赵天书译,北京: 中国政法大学出版社,2012年,第27页。因而,人格即是其法律能力。学者指出:“这些法律上的能力之总和构成了个人的权利能力,亦即个人的人格。”(30)格·耶利内克: 《主权公法权利体系》,第52页。法律主体只有有承担权利的资格时,它才是权利主体;有承担义务的资格时,它才是义务主体;有承担责任的资格时,它才是责任主体。(31)胡玉鸿: 《法律主体的基本形态》,《法治研究》,2012年第10期。虽然一般地权利与义务是相对应的,多保持平衡关系,但实际上具体的权利、义务与责任之配置,可能并不完全符合普通人的想象。

2. 赋予主体以诸法律能力

法律上的人若仅有权利而无救济能力则其权利是残缺的。美国法学家霍菲尔德揭示了权利的救济权能,并以传统的“right”一词来指称它。在中国的法律术语中,相对于实体权利,“救济权”是一种程序性的权利。它主要表现在诉讼程序中,这是主体重要的法律能力。

传统的诉讼法分类,习惯地将民事诉讼称为“民告民”,刑事诉讼称为“官告民”,行政诉讼称为“民告官”。这虽然方便法律观念普及,实则它尚未达到法学思维的抽象水平,仍视法律主体为社会主体,用“官”、“民”这样的通俗词汇就把法律主体的性质混淆了。

应当在法学思维水平上来理解诉讼制度。首先,民事诉讼是私法主体之间的诉讼。政府自身亦可以作出私法行为,如从事合同行为、购买服务等等,这时应当视政府为一个私法主体,适用民事诉讼法。我国目前的社会观念对寄托于同一社会主体上的两个不同角色与身份分别独立为两个法律人格,感到理解困难。(32)笔者曾阅读过一文: 民国时期北京大学校长诉大学院院长,这两个机构的法定代表人均为蔡元培,因而出现了“蔡元培诉蔡元培”的有趣现象。惜出处失记,检索未得,未知真伪。按照严肃的法学思维,此蔡元培与彼蔡元培乃是两个分别独立的不同法律人格。从常识观点来看,似乎自己可以诉自己;而从法学角度来看,则自己不可能诉自己。

其次,刑事诉讼是国家检察机关对刑事犯罪嫌疑人行使国家公诉权,将之置于刑事法庭管辖之下的诉讼方式。而公法主体(机关与公务人员个人)亦可以成为刑事被告人,我国目前的刑事诉讼法尚对公法主体的犯罪行为缺乏管辖能力。

再次,行政诉讼不只是普通公民对政府及机关之不当行政行为之诉讼,亦包括同为政府及机关者之间的诉讼(上级诉下级、同级相诉、下级诉上级等)。我国的行政诉讼法显然还有较长的路要走。尤其是下级机关诉上级机关,多觉得不可思议。

现实中,上下级之间的权力分工尚未法定化,上级容易侵夺下级权力而不必承担法律责任。在欧洲的传统中,一方面,封建契约就已确立了上下级之间契约的双务性质。如学者所说:“资产阶级学者都强调封建君臣关系是一种契约关系。因为从形式上看,这种关系的结成似乎是自愿的,是双方在平等原则上结成的……”(33)马克垚: 《西欧封建经济形态研究》,北京: 人民出版社,2001年,第104页。上位者违反契约则会导致关系终结。(34)马克垚: 《西欧封建经济形态研究》,第105页。故而封建法中会有中国人不好理解的如下表述:“14世纪法国的原则即是‘我的封臣的封臣,不是我的封臣’。”(35)马克垚: 《西欧封建经济形态研究》,第106页。因为,上级的权力同样由契约确定,他不能越权,否则即为违约。另一方面,政府权力法定的原则业已确立。法学家认为机关与官员的权力由法律赋予,他们不能越出权力范围。“所有有管辖权的职位都不能摆脱法律的约束,否则就是违法。”(36)奥托·迈耶: 《德国行政法》,刘飞译,北京: 商务印书馆,2013年,第84—85页。因而,上级机构与其下级机构之间的关系也由法律予以规范,而不由个人意志来决定。这样,由法律赋予权力的下级在上级面前并不必然弱势与屈服。相反,在下级的权限范围内,上级机关应当接受下级约束。“该机构的上级机构,甚至包括最高机构,都同样受其下级机构的法规命令约束。”(37)奥托·迈耶: 《德国行政法》,第85页。按照法律的逻辑,交通警察之交通管理权同样及于公安部长与总理,此方面的规则高级机关及其首长亦应遵循。

3. 应赋予主体申请国家强制执行的资格

健全的法律治理,在赋予所有法律主体以法律诉讼资格后,还应当赋予其申请国家强制的权利。当权利主体申请国家强制以保障其权利,则任何个人(无论其地位多么卑微、能力多么弱小)都能获得国家强制力的支持。他的法律权利就能够获得保障与实现,而这并不以其自身的实际能力,而是以其法律资格、他的可启动国家强制力量之法律能力来实现的。对此,耶利内克有如下表述:“只要仅在行政机关内解决法律问题,个人请求权就缺乏完全的保障……只有赋予个人对抗国家行为的形式上的法律手段……起决定作用的才不再是利益的强弱而是法律请求权的强弱。”(38)格·耶利内克: 《主权公法权利体系》,第117页。在此,凡法律上合法的,必是国家法律所保障的,也是国家强制力量所支持的。

(三) 推进相关制度贯彻该原则

国家对于贯彻落实“法律面前人人平等”可以有多方面的作为。比如,通过提升人权保护水平。据学者研究,国际人权法在此方面也有明显进展。一方面,全球性与区域性的人权保护机构体系开始形成;另一方面,人权条约实施的基本机制已经确立,具体有三: (1)报告制度;(2)国家对国家的指控制度;(3)个人申诉制度。(39)严海良: 《全球化世界中的人权: 以拉兹为视角的展开》,北京: 法律出版社,2015年,第156—157页。从现实制度看,国家的行政若损害到人权,个人可向国际人权保护机构提起诉讼或提出指控,以维护自己的权利。这一诉讼并不以国内法为依据,而以国际人权法为依据。《公民权利和政治权利国际公约第一任择议定书》第一条规定:“成为本议定书缔约国的《公约》缔约国承认委员会有权接受并审查该国管辖下的声称为该缔约国侵害《公约》所载任何权利的受害者的个人的来文。”(40)诺瓦克: 《民权公约评注: 联合国〈公民权利和政治权利国际公约〉》,孙世彦、毕小青译,北京: 生活·读书·新知三联书店,2003年,第646页。再如,通过国内行政诉讼制度来促进该原则的实施。当代中国的相关实践事实上在持续推进。1980年,浙江省苍南县农民包郑照将县长告上法庭,成为中国行政诉讼第一案。(41)伍洲奇: 《行政法往事》,《法人》,2019年第10期。1989年4月,七届人大二次会议通过的《行政诉讼法》建立了俗称“民告官”的行政诉讼制度。这一事实对当时的观念是颠覆性的。2004年,国务院《全面推进依法行政实施纲要》第28条规定:“对人民法院受理的行政案件,行政机关应当积极出庭应诉、答辩。”其目的是积极推动行政首长出庭应诉制度,要求“领导干部”和普通人一样在法庭上接受法院审判,这充分显示出社会观念已经有了长足进步。(42)章志远: 《行政诉讼中的行政首长出庭应诉制度研究》,《法学杂志》,2013年第3期。

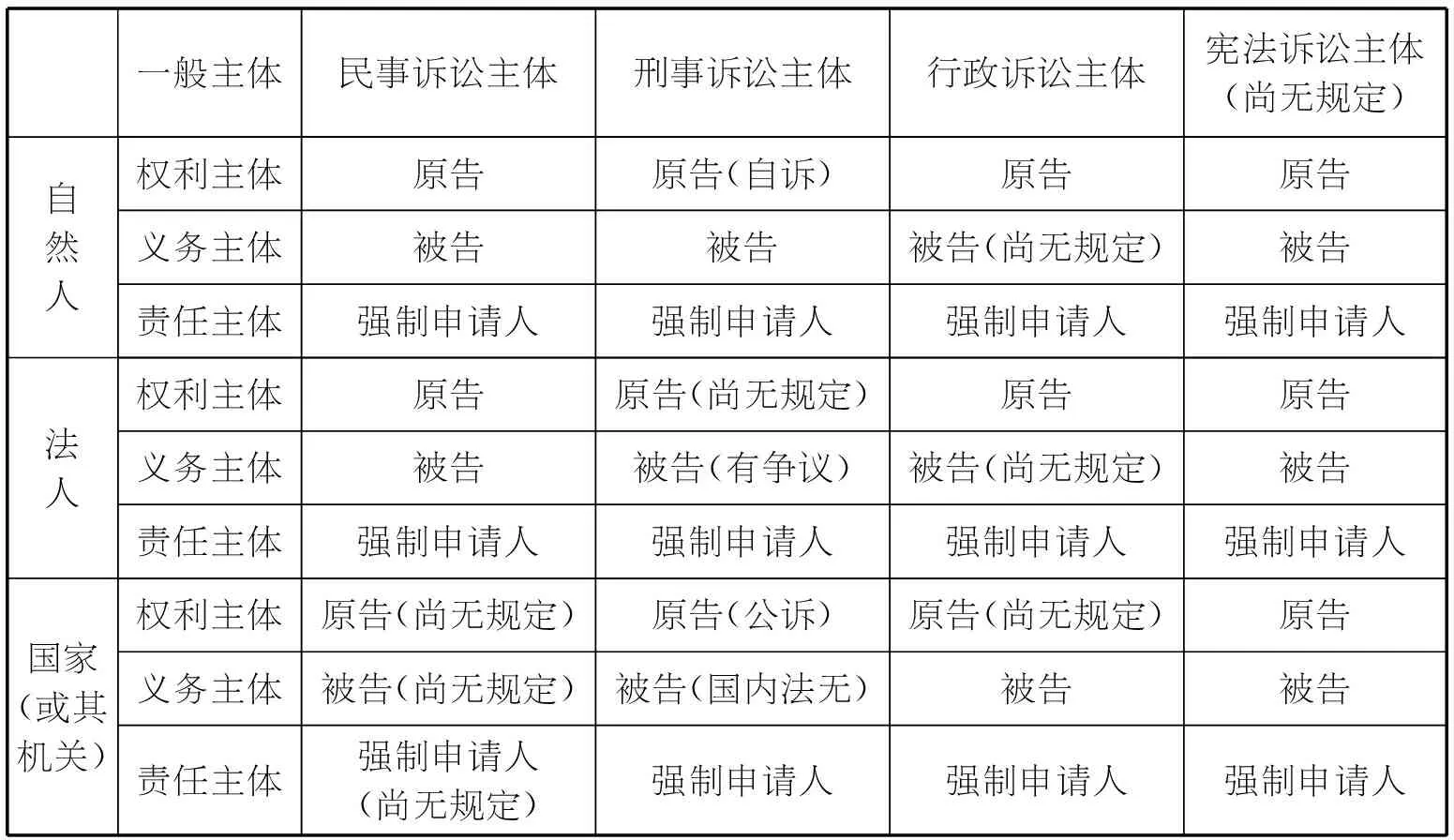

至此,“法律面前人人平等”原则的法治内涵就论述完毕。因这一论题涉及较复杂的内容,最后以下表作一图示。括号中所提示者主要以我国相关制度为参考,亦未细分国际法与国内法领域。

表1 法律中的人格及其理想的制度模式

结语

法律治理是现代类型的事业,只有在现代化基本完成之后才可能真正进行。萧公权教授曾言:“法治只能在两种环境之下实现。一为贵族政治,一为立宪政治。盖以贵族有抵抗君权之实力,法律亦限制君意之利器。贵族借法律以自保其利益,法治每凭之以树立也。立宪政府之一切职权胥以法律划定(即无明文规定,亦有习惯或成例之界限)。不仅宪法高于一切,即寻常之法律亦不容政府任意违反。”(43)萧公权: 《中国政治思想史》(二),沈阳: 辽宁教育出版社,1998年,第251页,脚注3。萧公权教授的观点是否有可商榷处,本文不作展开。但应该看到,贵族政治远矣,中国共产党是中国特色社会主义事业的领导核心,而当代中国只能依据现实国情探索法治化道路。有的学者看到中国传统的巨大惰性,认为中国社会不可能法治化。(44)谢遐龄: 《法治: 概念及其实现——兼答几位法学界人士的质疑》,《汕头大学学报(人文社会科学版)》,2013年第3期。回想改革开放初期中国社会各方面的相对落后面貌,对比今日的发展成就,理应对法治前景保持信心。

就“法律面前人人平等”原则之实现而言,首先,民主的国家体制确立了所有自然人的平等人格,但这还不够。因而,本文认为,它还要求在私法领域实现所有私法主体(包括自然人与法人)的平等地位;该原则还将遇到巨大挑战,即法治政府建设如何在曲折中前进。须赋予公权力机关以法律人格,要求其按照法律规则行事,当违法时它也能以其法律人格应诉并承担责任。

世间最强大者,莫过于拥有垄断性合法暴力(警察与军事力量)的一国政府。当普通个人(human being)与政府及其机关均能以平等人格共同接受司法机构之管辖与强制时,“法律面前人人平等”原则的全部法理内涵就得到了实现。当然其前提是,国家对其统治更为自信,对自己的权威并无怀疑,实现法治愿望非常强烈。本文的讨论,既展示了“法律面前人人平等”原则所蕴含的法理内涵,也显示了该原则在法治进程中的逻辑进程。事实上,它也提示了“全面依法治国”战略在未来一个时期应当推进的若干方向。