云南某机场地基处理工后沉降分析

魏海涛 孙兰宁 蔡 智 宋 斌

(1.中航勘察设计研究院有限公司,北京 100098;2.中国民航工程咨询有限公司,北京 100621)

0 引言

为完善我国机场布局体系,根据《中国民用航空发展第十三个五年规划》,西南地区将继续增加机场数量以形成机场群。由于该地区处云贵高原及青藏高原边缘,场地多为削山填谷而成,机场场地地质条件复杂,常分布有软弱土,且机场建设周期较短。综合已建的机场工程实例如表1所示[1−6]。

由表1 可知,西南地区机场建设过程中地基处理关键在于原场地软弱土及填筑体(包括土面区、道槽区及边坡区)的加固处理,其中填筑体的稳定是立足于原地基稳定的基础之上的,机场场区高堑深谷,各类基岩强风化层、冲洪积层在地下水长期浸泡下多成为软弱地层,若不经处理,必将造成过大的地基沉降及不均匀沉降,严重者将危害高填方地基的整体稳定性[7]。

表1 西南地区已建机场工程实例[1-6]

大量西南地区机场工程实践表明,原地基软弱土常用强夯、换填进行处理。当地层含水量大时,常采用碎石桩作为排水固结通道,同时发挥复合地基功能。为节省造价,挖填平衡,填筑体多就地取材,采用碎石土、黏土等作为填筑材料,主要采用强夯、碾压进行处理,并依据现场试验确定施工参数。针对上述工程关键问题,结合云南某机场工程实践,对泥炭质黏土软弱地基及填筑体的方案设计作具体阐述,并分析工后沉降监测数据,指导进行机场后续工序,为类似工程提供一定的借鉴。

1 工程及地质概况

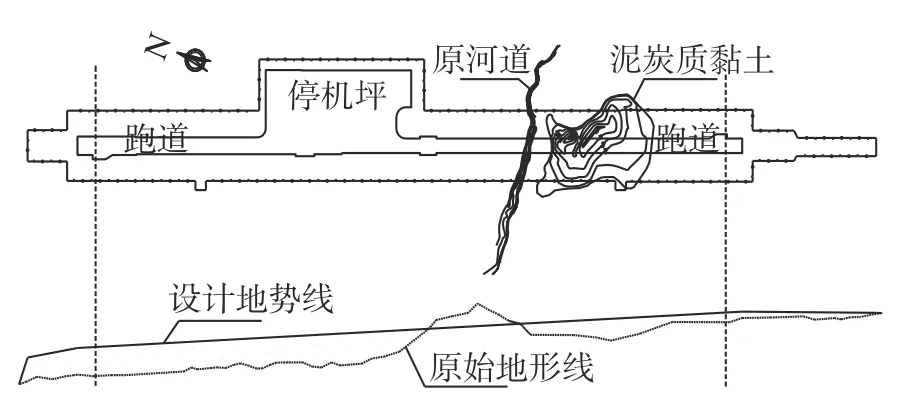

机场跑道长1800 m,宽30 m,道肩宽1.5 m,飞行区技术等级为2B,跑道区最大填筑厚度约13 m。机场场区平面如图1、图2所示。

图1 机场场区全貌图

图2 软基区域分布图

1.1 地形地貌

场区整体属河流侵蚀堆积地貌阶地地形,现状地表主要为耕作区、道路区、居住区、生产养殖、种植区等,在中部有河流横穿,地形地貌受人类工程活动破坏强烈,地形全貌如图1所示。

1.2 地质概况

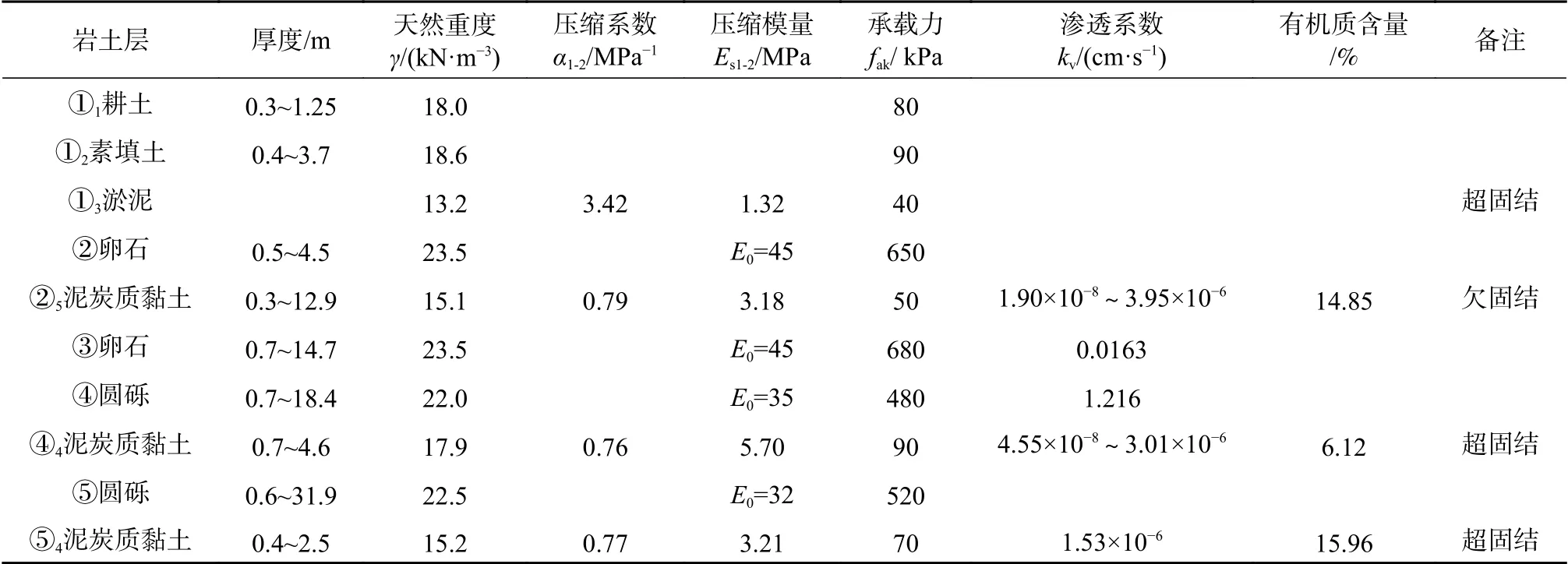

场区主要土层情况如下:

(1)第四系全新统地表土,据成因可分为①1耕土、①2素填土、①3淤泥土。

(2)第四系全新统冲洪积层,为近期河流作用堆积产物,在场地内广泛分布。②卵石、③卵石,整体力学性能好,②1砾砂、②2粉砂、②5泥炭质黏土零星分布。

(3)第四系上更新统冲洪积层,河流作用堆积形成,分布于第四系全新统冲洪积层之下。岩性以④圆砾、④1砾砂等砂砾石为主、夹杂粉土、黏性土、泥炭质黏土等。

部分地层物理力学参数如表2所示。

表2 部分岩土层物理力学参数表

1.3 软弱土层

软基区位于飞行区南段,从地表到地下20 m 范围内断续分布,分布的软弱土类型除了表层分布填土及①3淤泥外,主要软土层为②5、④4、⑤4泥炭质黏土,其中④4、⑤4泥炭质黏土零星以透镜体赋存在④、⑤圆砾层中,泥炭质黏土②5多以透镜体形式分布,集中分布在跑道南侧。软基平面分布形态不规则,最长约290 m,最宽约180 m,场区围界内分布面积约29000 m2,如图2、图3所示。该区域泥炭质黏土②5加固处理是原地基处理的重点。

图3 软基区域原始地貌图

2 地基处理及填筑体方案

本工程地基处理重点为道面区原地面软基区域和填筑体处理,地基处理目的是解决地基的不均匀问题,满足机场对地基的承载力及沉降要求。

2.1 原地面软基处理方案比选及现场试验

(1)方案比选

泥炭质黏土是一种高含水量、高有机质含量、大孔隙的高压缩性软土,在以往机场建设过程中经验积累不多。建筑和铁路领域[8−10]泥炭质黏土地基处理以排水固结法、置换法(水泥土搅拌、碎石桩、旋喷桩等)、换填垫层法应用比较广泛。

阮永芬等[8]通过对昆明地区建筑工程事故分析,认为采用深层搅拌法和振冲法一般都不适用泥炭类土处理。根据表2,分布较厚的②5层泥炭质黏土为极弱透水层,且该区域与穿过场地的水系相通,不适宜采用单纯的排水固结法。综合以上并结合当地经验,工程前期拟采用柱锤夯扩三合土桩、强夯置换复合地基方案。

(2)现场试验

由于泥炭土含水量较高,采用套管柱锤冲扩设备,夯锤直径370 mm,质量4 t,在试验过程中,柱锤套管成孔至8 m 以下粘锤无法进尺,拔管时填料和周边土体会明显上浮,柱锤三合土桩试桩失败。同时现场也进行了强夯置换小区试验,有效置换墩长度3.0~5.0 m,无法完全置换软弱土层(道面区以下②5层泥炭质黏土最大埋深接近11 m)。

综合以上分析及试验情况,结合文献[9]对泥炭土固结强度和压缩变形的研究,在施工期采用置换及动力固结,施工期完成80%以上固结沉降。本工程飞行道面影响区软基区域拟采用“换填垫层+强夯置换”进行处理。

2.2 原地基处理方案

土面区原地基清表后采用表面压实处理,道面影响区及边坡影响区一般素填土范围采用清淤、排水后强夯处理。

场地原有河流改道、清淤、回填夯实处理,防止地下水沿原有水系造成冲刷、水土流失等破坏,原河道中部设置排水盲沟,以保证土基稳定。

根据②5泥炭土分布,跑道主要压缩层4 m 深度范围内采用换填山皮石碾压或强夯处理;边界按台阶开挖,台阶高宽比不大于1∶2。4 m 深度以上区域,考虑主要压缩层厚度及沼气的影响,开挖4 m 铺设块砾石后进行强夯置换处理(见图4、图5)。

图4 泥炭质黏土区域地基处理剖面图

图5 深厚泥炭质黏土区域地基处理剖面图

2.3 填筑体处理

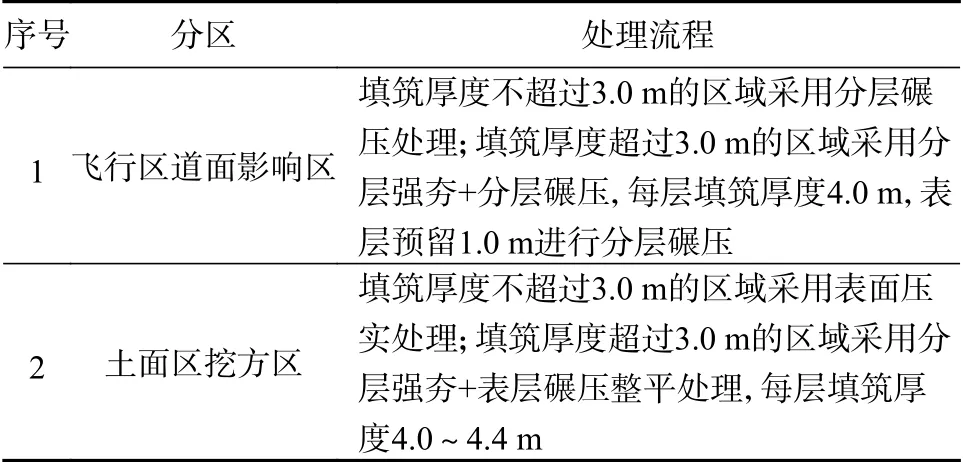

工程回填土料来源主要为从料场外运的土石方,填筑材料主要为灰岩、砂岩、粉质黏土等。根据前述已有实例,采用强夯或碾压均能满足处理后填筑地基强度及沉降要求。填筑压实的工艺主要有压实和夯实两种,各分区处理如表3所示。

表3 机场填筑体分区处理表

泥炭质黏土区域上部填筑体高度约2~5 m,采用一次回填强夯+预留1.0 m 分层碾压处理。强夯采用“两遍点夯,一遍满夯”形式(见图6)。点夯能级3000 kN·m,满夯能量1000 kN·m。单点夯击数6~8 击。面层满夯锤印搭接不小于1/4,单点夯击数不小于2 击。

图6 强夯大样图(单位:m)

3 工后沉降分析

土基完成后,对道面原地基及土基顶面均按照《民用机场勘测规范》(MH/T 5025−2011)要求设置了监测点,软土区部分沉降监测点布置见图7。

图7 软土区域部分沉降监测点布置

通过沉降监测,研究其压缩变形,为填方地基沉降判断提供依据。根据监测结果预测填筑体沉降变形规律,指导后续施工。

工程中常用的沉降预测方法按照预测原理可分为参数反演、系统分析和曲线拟合3 类。参数反演、系统分析类方法在进行沉降预测时数据样本要求高,预测模型、函数选择困难,而且计算过程复杂,所以工程实际应用上有一定难度。曲线拟合预测方法是将已经取得的实测沉降数据拟合,建立与之相适应的曲线模型,并用合适的计算方法推出模型中所需的参数,然后进行后期的工后沉降预测。这类方法计算简单、参数易确定,在工程实际中得到广泛应用,其中具有代表性的有指数曲线法、双曲线法[11]和高填方地基蠕变实用算法[12]。

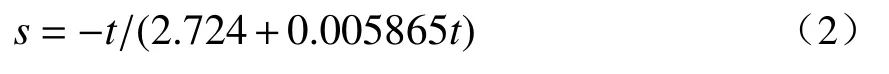

根据对本工程已有大部分监测数据趋近于稳定的特点,选择双曲线法进行工后沉降的预测。双曲线法认为工后沉降量与时间的关系是按照双曲线规律变化,即

式中:s0为初始时间t0时刻的沉降值,mm;st为t时刻的预测沉降值,mm;α、β为待定参数。

3.1 深厚泥炭质黏土软基区域

对软基区域沉降监测数据采用双曲线函数拟合的方法对工后沉降进行预测。以R1、R2、R3 点为例,分别位于软基区域边缘及中部,沉降预测拟合曲线及预测结果如图8所示。

图8 软基实测、预测沉降时程曲线图

(1)R1 点双曲线拟合公式为:

式中:s为累计沉降量,mm;t为监测时间,d。

R1 现有实测沉降量为65.8 mm,预测总沉降量为170.5 mm,现有实测沉降量占比38.6%,剩余工后沉降预测为104.7 mm。该监测点区域工后总沉降满足要求,但未达到沉降稳定状态,分析可能原因如下:①部分置换墩未完全穿透泥炭质黏土,形成一定厚度软弱下卧层;②该区域原地面以上填筑体厚度小,垫层以上上覆荷载小,从而导致施工期固结沉降偏小。因此建议该区域采用堆载预压使其加速固结。

(2)R2、R3 点现有实测沉降量为13.0 mm、18.2 mm,预测总沉降量为15.8 mm、25.6 mm,现有实测沉降量占比82.3%、71.1%,剩余工后沉降预测为2.8 mm、7.4 mm。该监测点范围区域内已达到沉降稳定状态,可进行后续工序。

3.2 一般深度泥炭质黏土软基区域

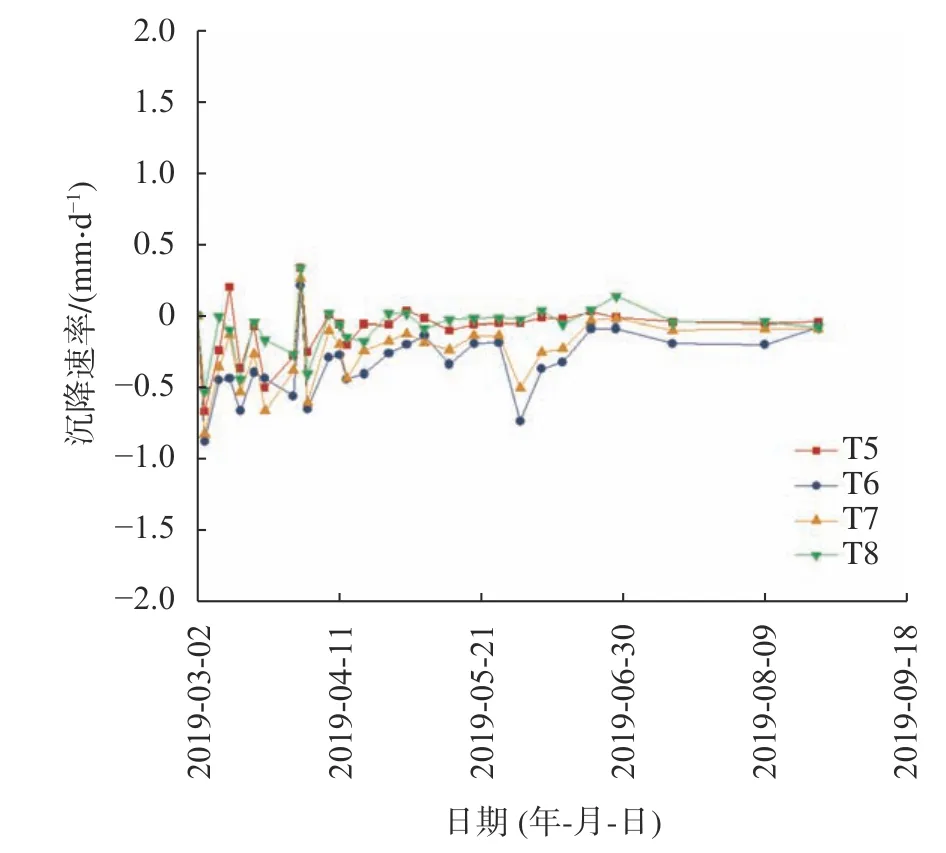

一般深度泥炭质土软基区填筑体顶面沉降监测曲线如图9−图12所示,监测区域内监测点T1−T8 累计沉降量为4.8~46.1 mm,最后一期沉降速率为0.01~0.10 mm/d。区域内沉降特征具有一定的不均匀性,靠近填筑区域中部的T7、T8 监测点累计沉降相对较大,监测点沉降均趋于收敛。

图9 T1—T4 填筑体累计沉降量曲线图

图12 T5—T8 填筑体沉降速率曲线图

通过监测分析,所有测点均能满足设计使用年限内的工后沉降不应超过30 cm 的要求,深厚泥炭质黏土软基区域局部差异沉降不满足1.5‰的要求,其他区域满足设计要求。

图10 T5—T8 填筑体沉降量曲线图

4 结论

(1)综合西南地区已建成机场实例,针对其地形、地质条件复杂、软弱土分布、高填方等工程难点,总结地基处理方案,强夯、换填、碾压、碎石桩等由于其经济适用而常被采用。

(2)根据软基区域监测数据分析剩余工后沉降规律,采用双曲线拟合能够较好地分析其趋势。监测点累计沉降判断已达稳定状态区域可指导进行后续工序;未达稳定状态的小区域,建议采用堆载预压加速固结。

(3)在设计使用年限内,所有测点累计(预测)工后沉降均能满足设计使用年限内不应超过30 cm 的要求,同时验证了“换填+强夯置换”处理泥炭质黏土地基方案的可行性,为后续类似工程提供一定的借鉴。