柴油机排放检测中碳流量偏差影响因素的研究

毛赛龙 郑 建 王 磊 王明达

(1-上海机动车检测认证技术研究中心有限公司上海 201805 2-中国环境科学研究院)

引言

基于发动机燃烧前后碳原子守恒的机理,碳平衡法在整车油耗测量[1-2]领域应用较为广泛。杨甜[3]、刘军等[4]通过对尾气成分分析,建立的油耗测量模型计算的整车油耗,与直接测量值相比,误差在5%以内。随着法规的不断完善,碳平衡法也逐渐被用于柴油机排放检测领域,用于计算排气流量和排放试验前的碳流量检查。在非道路移动机械国三、国四阶段[5]和船舶发动机国一、国二阶段[6]排放检测中,如能够进行燃油流量但无法进行排气流量或进气流量测量,可用碳平衡法计算排气流量。对可直接测量进气流量和油耗量、排气流量及采用部分流稀释(Partial Flow Dilution Method)的柴油机排放类检测,在排放试验前有对碳流量偏差的具体要求。国内外现行柴油机排放法规要求发动机完成台架安装或有重大改变时,在高负荷稳态工况下(发动机产生5%以上CO2),进行碳流量检查,用于验证测量系统密闭性和流量测量的准确性。非道路柴油机欧四、欧五阶段强烈推荐碳流量偏差在5%以内,车用重型车国六和欧六排放法规[7-8]要求碳流量偏差在3%以内。

ECE R96[9]法规中假设所有的碳原子均以CO2形式存在于尾气,建立碳流量偏差的数学模型,不考虑CO 和HC 的影响。冀树德等人[10]引用了国五重型车排放标准的排气污染物比排放计算模型来计算ESC 各工况下的碳流量偏差,解决同一发动机在两地不同采样方法测量结果差异较大的问题,模型重复计算,过于复杂。在ECE R96 数学模型内加上CO和HC 的影响,建立直采的碳流量偏差数学模型,计算整个循环的碳流量偏差。研究大气压力、燃油流量、进气温度、进气湿度、进气流量、CO2、CO、THC 浓度对模型影响的显著程度。

1 试验方案

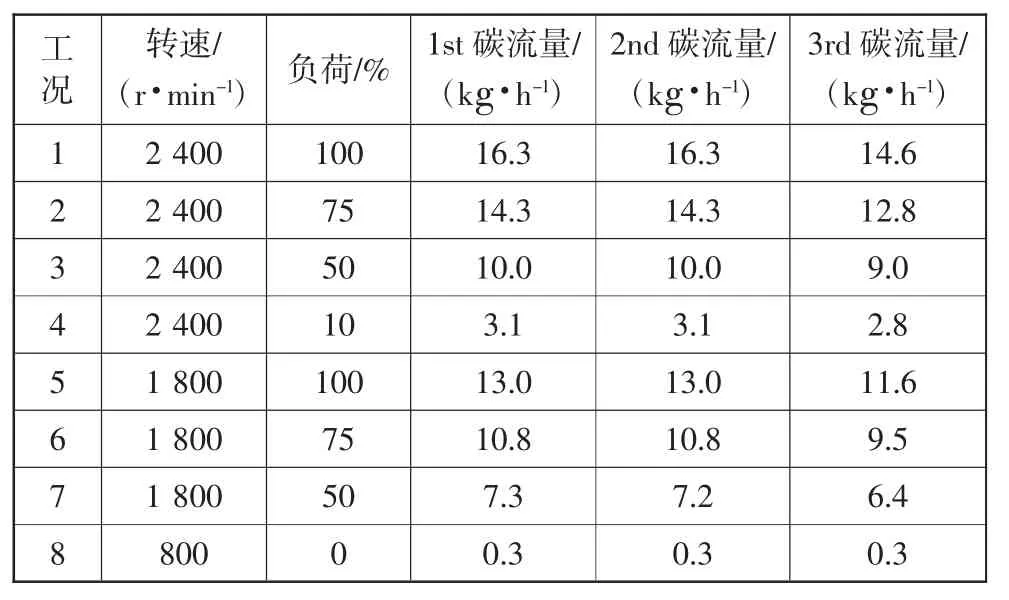

以某款符合中国第三阶段排放标准的非道路移动机械用柴油机为研究对象,在发动机台架完成国三阶段标准要求的八工况稳态试验循环(NRSC)[5],记录各工况最后3 min 各种气态污染物、和大气压力、进气温度、进气湿度、进气流量、燃油流量等数据。柴油机的主要参数如表1 所示,试验台架主要设备及型号如表2 所示。

表1 柴油机主要参数

表2 台架主要设备及型号

2 计算模型

2.1 碳平衡法的基本原理

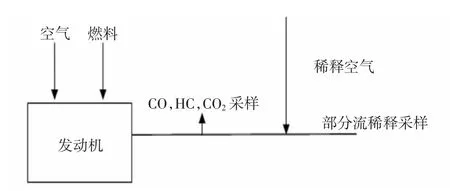

依据碳原子质量守恒,理论上排气中的碳流量与进入发动机的燃油消耗量的碳流量之差应接近于零。进入发动机的碳原子绝大部分来自含碳燃料,排出的碳主要以CO2、CO、HC 形态存在,尾气中极小部分的含碳颗粒物由于数量非常小,也难于统计,本文不考虑。气态污染物采样方式如图1 所示。

图1 直接采样示意图

2.2 碳流量计算模型

1)进入发动机的柴油中碳流量(CHαOε):

式中:qmcf为发动机入口碳流量,kg/h;qmf为油耗仪燃油流量,kg/h;α 为燃油中氢原子当量比;ε 为燃油中氧原子当量比;CHαOε为简化的燃油模型。

2)从发动机中排出的碳流量的计算模型:

式中:qmcr为发动机出口碳流量,kg/h;CCO2r为排气中CO2湿基浓度,%;CCOr为排气中CO 湿基浓度,%;CHCr为排气中HC 湿基浓度,%;CCO2a为环境空气中CO2湿基浓度,取0.037 5%;qmf为油耗仪燃油流量,kg/h;qma为进气流量,kg/h。

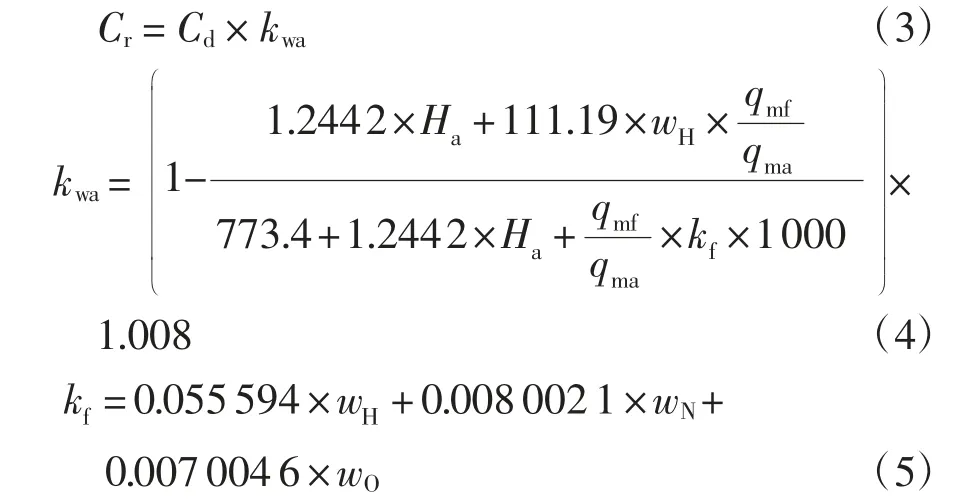

3)试验用不分光红外线(NDIR)吸收型分析仪测量干基CO2和CO 干湿基修正系数:

式中:Cr为湿基浓度,%;Cd为干基浓度,%;Ha为进气湿度,g/kg;qmf为油耗仪燃油流量,kg/h;qma为进气流量,kg/h;wH为燃油中氢质量百分比,%;wN为燃油中氮质量百分比,%;wO为燃油中氧质量百分比,%。

4)循环内各工况油耗、气态污染物、进气流量等取样时间相同,以最后3min 的采样数据平均值计算发动机入口和出口碳流量。循环总碳流量偏差:

式中:qmcf为发动机入口碳流量,kg/h;qmcr为发动机出口碳流量,kg/h。

3 试验结果

3.1 循环总碳流量偏差与排放结果

研究对象的数据为实验对象的3 次排放检测结果(NRSC 排放试验)。使用相同的测试方法,在相同台架对某发动机进行的3 次NRSC 排放试验。排放结果如表3 所示,第三次排放试验(3 rd A)的气态排放污染物明显低于前2 次的排放值。

表3 排放试验结果 g(/kW·h)

利用试验数据,通过上文的碳流量偏差数学模型,计算各工况下的碳流量偏差和循环总偏差。3 次排放检测试验的单工况碳流量偏差和总偏差如表4和图2 所示,前2 次试验高负荷工况下,碳流量偏差较低,均在±3%以内;低负荷工况可能会出现大偏差,在第8 个点(怠速点)出现最高10.7%,由于NRSC 循环第8 个点为发动机怠速点,功率和转矩非常小,权重为0.15,对于总偏差影响可以忽略。怠速点碳平衡高的主要原因是该工况下,发动机相对振动较大,发动机油耗波动相对大,排气脉冲明显,实践证明这是一个普遍现象。第3 次排放测试碳流量偏差除低负荷点外,其余工况和总偏差均在-10%以下,说明出现了泄露或设备测量偏差太大。

表4 工况碳流量

图2 碳流量偏差曲线

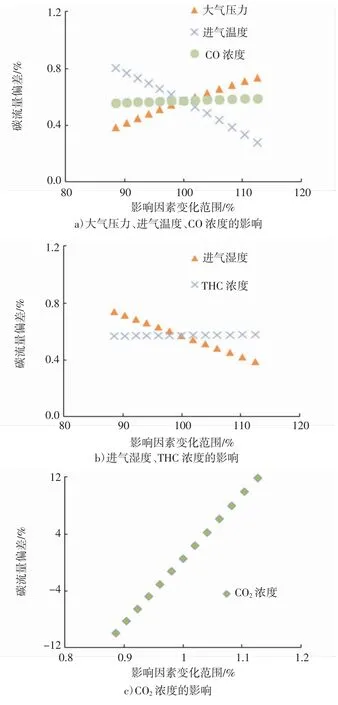

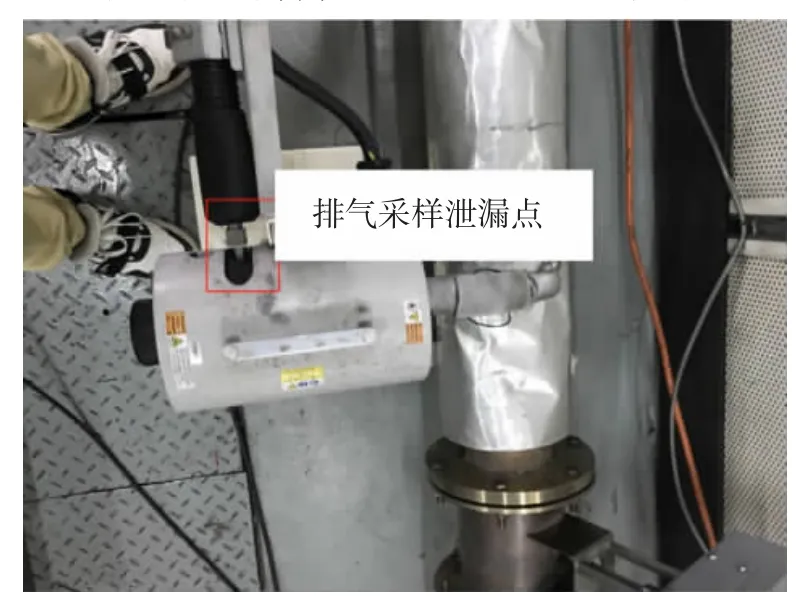

为方便快速排查因设备测量偏差或排气泄露等原因引起的碳流量偏差超出范围导致试验无效的原因,进行单一变量法分析各影响因子对碳流量偏差的影响程度。本文考虑的影响因素包括:大气压力、进气温度、湿度、CO 以及HC 浓度,进气流量、燃油流量和CO2浓度。

3.2 循环总碳流量偏差单因素分析

在额定工况下每次改变一个因子的数值,逐一对每个因子进行单一变量法分析各影响因子对碳流量偏差的影响程度,记录模型碳流量偏差的变化范围。

不对因子进行改变时,碳流量偏差为0.6%。在变化范围内,大气压力、进气温度、湿度、CO 以及HC浓度影响很小,如图3 所示,碳流量偏差均在原偏差±0.2%以内;进气流量、燃油流量和CO2浓度对碳流量偏差影响明显,碳流量偏差在-10.4%至12.7%,基本呈线性关系。因此可以得出结论,进气流量计、燃油流量计及CO2分析单元的准确性,相关管路的密封性是碳流量偏差的关键因素。在实验出现碳流量偏差大时,值得更大关注。

图3 主要因素对碳流量的影响

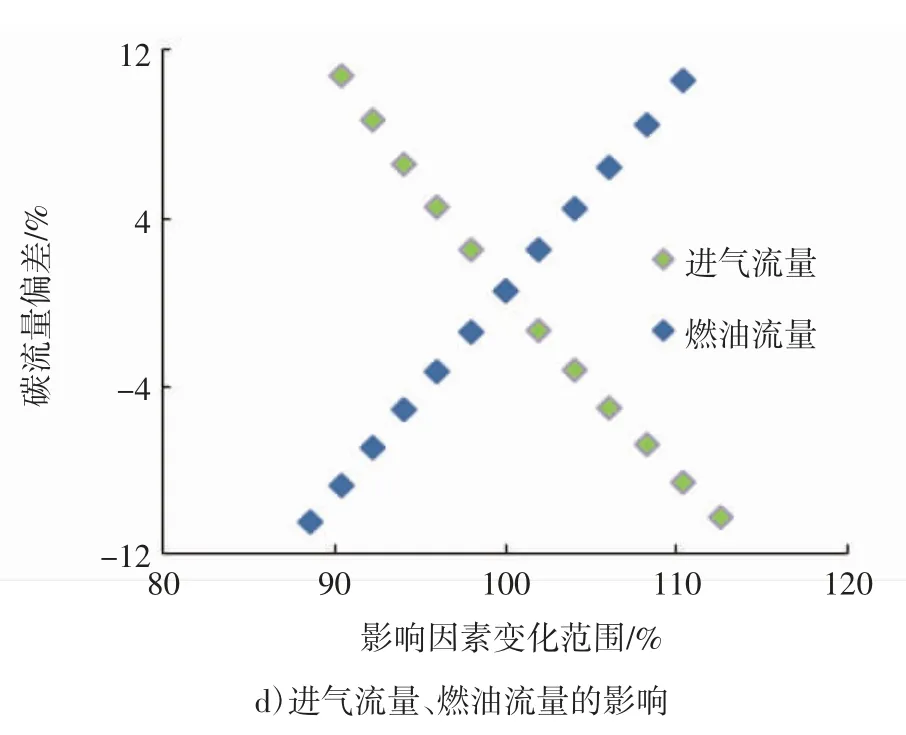

3.3 碳流量偏差大问题原因查找

缩小检查范围,对进气流量计、燃油流量计及CO2分析单元的准确性,相关管路的密封性3 个方面检查台架设备。发现前置加热滤芯与加热采样管连接松动,如图4 所示,紧固连接处后完成的第3 次(3rdB)排放试验,CO、NOx、THC 比排放为1.192 g/(kW·h)、3.469 g/(kW·h)和0.189 g/(kW·h)。排放结果与前2次期间排放较为吻合,循环总碳流量偏差为-2.28%。

图4 排气采样泄漏点

4 结论

1)基于发动机台架排放检测试验数据和ECE R96 法规碳流量偏差检查方法,优化碳平衡数学模型并计算各工况和整个试验的总碳流量偏差。采用单因子变量法分析了试验过程对碳流量偏差影响大的因素,快速找到排气采样泄漏点,完成排放试验。

2)与法规要求碳流量检查相比,在排放循环内增加总碳流量偏差,可方便、快速对试验结果进行有效性判断。可参照排放法规要求进行符合性设定,以±3%为整个总碳流量偏差限值,±5%为重大偏差临界点。