应对公共危机的信心符号如何生产

侯光辉 郑桂贤 邱国良

摘要:火神山医院建成与运营是应对重大突发公共危机中的标志性事件。利用“心态—意义”双层分析模型探究火神山医院建设过程中主流媒体如何以“慢直播”为载体与公众互动,进而共同生产出危机应对的信心符号,可以发现:符号构建本质上是媒体议程设置与公众注意力的再分配,官方媒体在供给信息的同时明确了符号的意图意义,引导公众对符号进行正向的意义构建。互动仪式是共同建构符号的途径,媒体在提升公众信任感、参与感的同时凝聚更多的符号共识,丰富了符号的文本意义。符号的构建主体是多元的,公众参与协作式编码促使其对符号解释意义的接受,自身情感上将受到更深入的动员。至此,符号的三个意义被明确、丰富和解读清楚,社会心态发生转变,危机应对的信心符号就此产生。

关键词:公共危机;信心符号;火神山医院;慢直播;意义建构;情感动员

基金项目:广东省哲学社会科学规划专项项目“突发公共事件网络舆情与政府应对能力研究”(GD20ZD20);广东省自然科学基金面上项目“基于‘主题—情感分析的突发公共事件网络舆情风险评估预警与应对研究”(2021A1515012642)

中图分类号:D035;G206 文献标识码:A 文章编号:1003-854X(2021)08-0027-08

一、引言

2020年2月,习近平总书记对新冠肺炎疫情防控期间的新闻舆论工作作出了“强信心、暖人心、聚民心”的重要指示,这为做好疫情防控期间的宣传教育和舆论引导工作指明了方向、提供了根本遵循。疫情前期,病毒蔓延迅速,造成社会大面积恐慌。此时,进行科学合理的防灾官方话语构建成为引导舆论、化解恐惧焦虑情绪的重要手段。在党中央的坚强领导下,武汉火神山、雷神山医院相继建成并投入使用,加之各地医疗队及医护人员火速驰援,公众的焦虑情绪和湖北的救治局面迅速扭转。值得注意的是,火神山、雷神山医院的建设本质上是重大灾难中的应急措施,总体的感情基调应是沉重、紧急、无奈、焦虑的,然而在公众与官方媒体的互动中却呈现出了昂扬向上的感情基调,构建了“中国力量”“中国速度”“众志成城”等危机应对的意义,成为扭转公众负面情绪和悲观期望的标志性事件。人民日报等官方媒体称其“是一个充满象征意义的符号,燃旺了全国人民打赢疫情防控阻击战的信心”①。这一不同寻常的现象及其在危机传播与治理领域的理论意蕴,值得深入反思。

在灾变情境下通过多种方式进行积极的意义建构和情感动员具有诸多积极意义②。从建构主义视角看,危机作为一种社会建构,涉及认知与表达、意义与价值、压力与情绪、象征性与合法性等多种意义,而危机管理离不开特定符号的运用③。符号是人类用来表达意义、理解意义的必需工具④。阿金·伯恩(Arjen Boin)指出,符号(symbols)与仪式(rituals)的研究是危机管理研究中“缺失的维度(Lost Dimensions)”⑤。在公共危机事件的官方宣传报道中,符号和仪式的建构与运用并不罕见。然而,现有研究更多的是从传播学的单一视角揭示标志性符号事件的生产过程或逻辑,对于灾害应对中具有重大意义的符号事件及其在灾后治理的社会学、政治学和心理文化层面的价值缺乏系统深入的研究。总的来说,标志性事件的符号构建与公众的危机认知塑造息息相關,理解符号构建与灾难应对的关系对于灾难传播学的研究显然十分必要。基于此,本文聚焦新冠肺炎疫情防控中火神山医院建设的符号化这一案例,对以下问题开展研究:主流媒体与公众是通过怎样的互动过程完成特定公共危机应对信心符号的生产,并激励公众信心的?

二、文献综述与分析框架

(一)公共危机中的公众信心构筑

研究表明,修复公众社会认知,调整社会情绪,恢复社会信心,是灾后理性心理重建的重中之重⑥。其中,信心这一要素在重大突发公共事件中影响广泛⑦,在化解公共卫生危机这一类历时较长的应急管理过程中尤显重要。在重大突发事件中,政府应强化社会信心,构建风险共同体,以抵御可能发生的危害。在公共危机应对中,媒体也发挥着稳定社会情绪、增强公众信心的重要作用⑧。因此,要建立完善政府—媒体—公众的风险共同体,“信息—信任—信心”递进机制的建设尤为重要⑨。此外,政府媒体通常是灾变场景下公众的第一信息来源和最信任的媒体,政府信息的发布质量以及公众的信息感知质量都显著影响着公众的心理状况⑩。总的来看,现有文献虽然关注到政府舆论建构和舆情应对对社会心态建设的重要影响,但对于官方媒体扭转社会心态、重塑公众信心的过程和机制还鲜有文献开展专门研究。

(二)灾害应对中的标志性事件及其符号意义

研究表明,重大灾害状态下符号和仪式的使用十分广泛且古已有之。例如,自然灾害下古人的祭祀活动充满了对仪式的信仰与关于符号的暗喻{11}。在灾难之中,政治权力通过仪式化建构为其合法性立言、进行社会动员{12},媒体利用仪式进行价值整合、氛围营造{13},宗教则通过仪式抚慰人心、镇静公众情绪{14}。在灾难后期,具象化符号利于集体记忆的承载与再现,令公众产生共情等{15}。危机中符号与仪式的运用往往强烈地影响着公众的行为和反应{16},灾害应对中的标志性事件很可能被简化为一个抽象的象征或者经典的画面,并由此具有了强大的符号潜力、“节点力量”{17}。

火神山医院在短短的9天内建成并挂牌交付,是公共危机应对过程中的标志性事件,其各类报道也引起了学界的广泛关注。例如李悦悦、张文娟聚焦火神山医院建设慢直播这类新型报道方式,从传媒学角度总结了其创新之处{18},而李庆豪则从接受美学角度分析了受众的心理体验{19}。此外,还有研究者从政治参与的角度分析了火神山医院建设慢直播带来的身份认同{20}、以互动仪式链为基础分析了公众的情感变化等{21}。以上部分研究观察到了火神山医院作为信心符号的作用,但却对这种信心符号如何产生缺乏系统的分析。符号发挥作用与符号的构建是同步调的,从某种意义上说,目的与方式同样重要。因为,新闻本身就是一种将“客体事实”转换为“新闻事实”的符号化过程,如果没有将其最终指向一个共同的符号载体,我们就难以认识到其蕴含的恒久的符号价值{22},这无疑是一种缺憾。

从国际舆论场看,凝结了公众积极反馈的火神山医院符号是我国积极应对公共卫生危机并得到人民支持的确凿证据{23}。具体的符号载体减少了国际舆论对我国防控表现的模糊指责,树立起了以人民生命健康为首要目标的负责任的、有能力的大国形象。就国内而言,扭转社会心态同样需要强而有力的“证据”,而且它需要得到大多数人的认可和关注,以超越其原本的内涵与意蕴,发挥抚慰人心的作用。

综上,符号与仪式在灾难应对中作用巨大,应用广泛。标志性事件的符号作用发挥与机制构建需要从传播学、政治学、社会学等学科综合视角进行深入的研究,以揭示公共危机应对过程中符号构建以及其扭转社会心态的潜在逻辑与步骤。

(三)分析框架

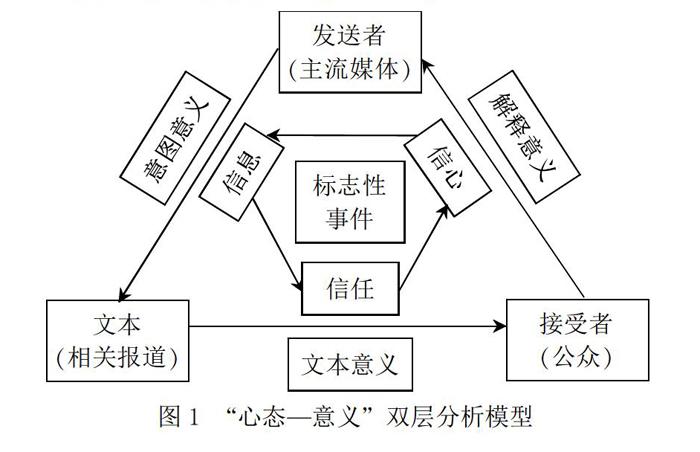

罗兰·巴尔特认为符号由能指与所指构成,能指是符号内容的表达面,所指是符号的内容面,能指和所指结合在一起便构成了意指符号{24}。符号学家赵毅衡认为符号化的过程是从个人感受开始的,其最终的解释方式是文化性的,符号化是个人意识与文化标准交互影响的结果{25}。所以,公众情绪、心态与文化性意义在符号的建构过程中非常重要,在符號生产的分析框架中必须将两者同时考虑到。

从理论上说,发送者发出的意图意义、附着于符号本身的文本意义、接受者解读出的解释意义都是重要的意义层面。三种意义各有不同,但都是生产符号的重要内涵{26}。在心态层面,既有研究提供了公共危机中构筑风险共同体的“信息—信任—信心”分析路径。这三个环节在宣传报道时没有确切的起点和终点,都是围绕着标志性事件进行持续强化的过程,呈现三角关系。

从逻辑上推导,主流媒体作为发送者,必须赋予符号明确的意图意义,携带意图意义的信息蕴藏在文本即相关报道之中。想要把文本信息更完整地传达到接受方,则需要不断提升其对发送者及其相关主体的信任程度,吸引其关注并形成共识。最后,接受者对文本的解释意义则让符号真正发挥作用。而后,这种解释意义再度被发送者捕捉,进一步循环形成符号化过程。在这一过程中,符号的意义被多重主体赋予,也在不断解读中变得多元且深入人心。心态与意义的同频共振,使得信心符号最终被坚实地生产出来。基于此,本文将采用“心态—意义”双层分析模型(如图1),讨论公共危机应对信心符号的构建过程与逻辑。

三、案例分析

本文主要的研究方法为个案分析法。由于本文的研究首先提出了一个指导理论探讨的分析框架,并采用案例呈现与理论探讨同步交互的方法,故而总体上是一种“探索式的个案研究”。本文将梳理央视“慢直播”及其相关报道是如何一步步将“火神山医院”作为公共危机应对的信心符号生产出来,并激发公众信心的。数据来源方面,微博是公众观看火神山医院建设直播热度最高的入口,其评论等相关数据能够较好地代表舆论走向(相关微博点赞数最高为170万)。人民日报及央视等日均微博数达到25条及以上,这就为本文提供了较好的时间序列数据。分析技术方面,利用爬虫等大数据分析手段能够较好地分析公众的情感走向以及对文本的解读主题,保证了研究的科学性。

本文将基于“心态—意义”双层分析模型探究:在情感与心态上,主流媒体如何扭转当时正处于负面舆情中的公众情绪,赢得公众信任并不断对危机应对产生信心?在意义上,主流媒体如何明确地将意图意义刻入文本,又将文本意义高效地传达给公众,最终引导公众赋予符号更深的解读意义?由于这两个方面处在不断循环且强化的过程中,为了分析方便,只能粗略将其分为公众信息满足期、信任增长期、信心激发期三个阶段。

(一)信息满足期:信息供给与意图意义的明确

1. 议程设置:积极引导舆情走向,实现情绪扭转

在本案例中,符号生产的第一个环节是议程设置,即主流媒体提供火神山医院建设24小时慢直播平台。公众可以自由地进出该平台,获取火神山医院建设的最新画面或情况,同时在留言区进行自由交流。这一议程设置具有以下特点:首先,慢直播的信息不是经过二次加工而是直接呈现的,因此具有真实感,这在危机应对期间是十分宝贵的。其次,政府媒体是公众第一信息来源和最信任的媒体,具有“公有”组织特征的发布主体和媒体是公众最信任的。最后,慢直播是一个新奇的存在,能够满足公众的好奇心,也有助于公众消磨居家隔离的空闲时间。以上三个因素使得主流媒体的议程设置成功有效。

疫情防控初期,各类负面新闻充斥全网,逐日增加的感染人数让公众感到担忧。利用集搜客(GooSeeker)从人民日报和央视官方微博抓取火神山医院主题的微博评论(1月24日—2月17日),可以看到1月底时公众的负面情绪占比较高,紧接着湖北红十字会事件把公众的负面情绪推向高潮。然而,从大趋势看公众的正面情绪占比在不断升高,即使在1月29日发生红十字会相关重大舆情出现陡降后也迅速回升,到2月14日—17日期间甚至高达90%。(见图2)这暗示着火神山医院的建设是一个特殊的转折点,而官方媒体正好借着慢直播进行议程设置,将讨论的热点转移到正面的事件上来,在澄清事实的同时也积极引导着舆情走向。

2. 信息供给:明确意图意义,促进正向意义构建

公共危机应对态势紧迫使信息时效性增强,但官方可以供给的信息有限,且不确定性显著。慢直播持续、公开、透明的信息供给可以有效地弥补这一缺陷。通过议程设置,公众更多地关注火神山医院的建设进展,而24小时不间断直播又满足了公众对信息的渴求。从情感层面分析,相关研究表明风险信息需要的满足可以提高民众信任度,进而提升民众对危机应对的信心。在这个过程中,网民们可以自由地发表个人见解,这也给了公众进行意义构建的可能。通常,公众进行意义构建有三个步骤:首先,发现信息鸿沟,主动寻求信息;其次,构建对信息的自我理解,赋以主观情感;最后,实现信息的分享表达,反馈于客观现实{28}。

在本案例中,官方主动提供了相关的信息与线索。人民日报等“再建一个小汤山医院”的相关报道可以明确传达出建造火神山医院的意图意义,这是对原有的“小汤山”符号价值的再利用,也预示着医院的建立与危机应对的胜利之间的紧密联系。“武汉封城”、感染人数不断攀升使得公众对公共卫生局面是否能够得到控制充满忧虑,而中央决定在武汉再建一个小汤山医院的新闻能使公众深刻体会到党和国家对人民生命和健康的重视,也给了公众特别是武汉当地的患者及其家人极大的安慰。

此外,央视频APP《慢直播:与疫情赛跑的中国速度》的命名,再度明确了其意图意义(将火神山医院的建设与“中国速度”进行绑定)。而敢于将建造过程进行全方位、不间断的直播也暗示着国家与政府有着充足的底气与能力在既定时间内完成医院的建造,这也容易激发公众的正面想象。同时,火神山医院建设强调“七天”“24小时”“紧迫”等要素让公众更加明确其建造难度,网民在观看的过程中也充分感受到了任務之艰、建造之速。宏大且忙碌的场面似乎就在眼前,心中的感慨也可通过网络评论进行传达,而在群体之中,这种感受容易产生共鸣和放大。在正向“线索”的暗示与指引下,公众容易将火神山医院的建造与政府的危机应对绩效联系在一起,因而公众对火神山医院建设进行评论所采用的关键词往往是“制度优势”“中国力量”“中国速度”“中国奇迹”“基建狂魔”等。总的来说,信息是激发公众正面情绪的基础,也是其进行正面的意义构建的原始素材。慢直播提供了作为公众进行意义构建的原材料的信息,也为网民对这种意义进行表达、交流与传播提供了自由的空间。

(二)信任增长期:信任增加与文本意义的丰富

1. 互动仪式:及时回应公众需求,提升参与体验感

在负面舆情中,公众或许有被忽视与欺瞒的感觉,而火神山医院建设慢直播通过互动仪式强化了公众的参与感与在场感,这主要体现在公众对事件的自由解码上。常见的新闻解码方式有三种,分别是主控式解码、对抗式解码和协商式解码{29}。在本案例中,官方媒体不再单独采用主控式解码,而是与公众一起构建起对事件的理解。例如网民们对建设现场的各种工具起了小名:“光武帝”——场地中间的超级大灯、“送高宗”——高层混凝土输送车等。公众将陌生的公共事件化解成为一个又一个熟知的充满自身特点的符号,在构建身份认同的同时也舒缓了自身的焦虑情绪{30}。而央视等主流媒体对此也进行了积极的回应:央视频上线“助力榜”并运用了网友给车辆起的拟人化绰号,如“呕泥酱”“蓝忘机叉酱”“小小黄”等。亚文化的独特魅力也让更多网民参与到慢直播过程中{31},大众需要对这种重大公共卫生事件的参与感。同时,收看直播的公众在评论区聊天、组织接龙活动,在网络的虚拟世界中结成了相互鼓舞、团结一致的心理联盟。例如,慢直播的弹幕词云图显示,弹幕中出现较多的是各类新名词如“吴三桂”“叉酱”等,而“加油”是最常出现的词。(如图3)

此外,作为“2020年度十大网络用语”{33} 之一的“云监工”,也是可以体现这一内涵的。“云监工”一词意指在网络一端监督火神山医院建造的网民,这充分赋予了网民围观的正向意义。在人民日报慢直播微博评论中,点赞数最高(1.9万)的一条便是:“本人所获荣誉:曾监督完成国家重要工程”。而主流媒体对此也作出了回应,例如央视新闻官方微博发布的《转发!报告“云监工”:火神山医院完工交付》等。在这个过程中,官方媒体贴合社会需求,以公众更喜闻乐见的方式与其互动,例如为拟人化的机器工具打榜等。互动仪式使得官方与民间对事件的解构相互靠近并达成共识。

2. 信任增长:丰富文本意义,凝聚集体共识

慢直播画面与声音本身就是文本,公众在观看时会不断地丰富文本的意义。比如摄像机变成“摄政王”,三棵桂树是“吴三桂”,围观群众是“云监工”等。这彰显了公众对文本意义的主导作用,也更容易使这些特殊名词成为集体共识的“暗号”,以增强集体信任感。防控主体的信心在一定程度上是社会团结和凝聚力的基础,而信任在社会团结中起着枢纽性的作用。危机期间人们的风险厌恶水平会显著提升,而研究表明:风险厌恶程度越高,则社会信任水平越低{34}。由于慢直播是24小时持续进行的,因而能够不断吸引公众进行围观(云监工数量多达两亿)。通过将其注意力从负面风险事件中转移开,同时体现其参与感与在场感,互动的仪式感能够提升公众对危机应对成果的满意程度,以增强其社会信任感。

此外,在关系公共利益的场合引入慢直播的模式进行舆论监督,可以加强“供给侧”调适,刘国元等就认为“云监工”展示了一种新的舆论监督模式{35}。在慢直播中,工程进度、现场施工情况一目了然,网民不断地留言互动,24小时接力“云监工”,而亲自参与过“云监督”的公众更容易对政府产生更为广泛的信任。信任会从具体的事件扩散至该主体参与的其他事件之中,衍生为对整体危机应对行动的认可。符号本质上是任意的,其传播功能依赖于人们对符号与特定意义之间联系的普遍“共识”{36}。罕见的参与感加深了公众对事件本身的印象,而“云监工”“摄政王”等成为承载特殊记忆的符号,这也一并囊括在火神山医院符号的内涵之中,丰富了其文本意义。

(三)信心激发期:信心达成与解读意义的构筑

1. 情感动员:协作编码有力传播,引起公众共鸣

后真相时代情感驱动公众对事实进行判断{37},要让公众最终对危机应对产生更大的信心,需要进行情感动员。符号生产的第三个环节是官方媒体利用现有的材料对事件进行总结和升华,以更柔性的方式引起公众的情感共鸣。慢直播中用户是自主思考、参与,以第三者姿态观察新闻、互动协作的。在网络环境下,信息发起者、行动参与者与媒体相互影响,对事件进行着动态性的编码和解码,不断地赋予事件以意义。

例如,央视频在2020年1月29日的官方微博中写道:“我们隔离病毒,但不隔离爱。就算再艰难,爱也从未离开。我们见证火神山、雷神山医院的崛起,也见证着众志成城战胜危机的每一步。”“云监工”是“众志成城”的最好印证。人民日报在《火神山医院建设全过程:193秒见证中国速度》的报道中提出“哪有什么‘基建狂魔,只有争分夺秒的‘生死时速”,新华网在《看火神山、雷神山的中国速度》《火神山奇迹见证中国决心 外国网友:只有中国人可以》的报道中提及中国速度、中国力量、中国精神等,这些极具修辞性与鼓舞性的报道强化了云监工与其他民众的情感共鸣,广大人民群众在情感上被充分动员,在思想上与其保持同步调。火神山医院建成后,人民日报微博发布的《24小时不间断直播!直击火神山医院施工现场》一文,共有评论20万次、点赞170万次,评论区中的热评更是不乏赞扬的言论。“云监工”们积极应对危机的情绪在网络蔓延,个人的积极情感通过与网民的互动不断加强。随着施工过程的推进,这种情绪也在不断深化发酵。

情感动员在信心符号的生产中十分重要。有研究表明,危机初期社会的负向情绪会很高,而社会对事件的关注、重视和对风险的判断则会在一定程度上延缓情绪的继续恶化,之后正向情绪开始上升,负向情绪有所缓解{38}。在负面舆情集中爆发的阶段,强硬地对火神山医院的建立进行主导式解码或许会引起舆论的反弹。如果从一开始便仅仅对事件强硬地定性、赋予符号性的内涵,公众必然难以发生更深层次的共鸣。缺乏信息供给与信任建立过程,信心的达成也就无从谈起。

2. 信心达成:引导构筑解读意义,确立信心符号

在符号表意过程中,没有接受环节就意味表意活动的失败,所以文本必须有公众作为接受者,而且公众的解释意义便是其认定的唯一意义。因此需要注意的是,虽然编码者可以尝试将预先选定的优势意义嵌入到文本中,但不能规定或者保证解码者按照编码者的意图进行解码。解码者也不可能完全随心所欲地解码,因为编码过程具有建构某些界限和参数的作用,解码过程也必然在这些界限和参数中发挥作用。

此次公共卫生危机期间,众多网民通过观看火神山医院的建造过程,增强了对祖国日益强大的认同心理,坚定了最终能获得胜利的信心。其中公众的信心既来自于情绪的扭转与信任的增加,同时也来自于对国家能力的见证与肯定。火神山医院虽然只是武汉当地应对公共危机的举措,但无数的国人也能从中汲取信心与力量。从危机应对情绪负面占比较高,到情绪扭转并持续稳定地向好,再到正面情绪占据主体,最后对公共危机的應对充满信心,这体现了“中国之治”的优势与力量。

火神山医院建设的报道过程正是参与者通过一次次与主流媒体和其他参与者的互动,把短暂的情感积累转化为下一次互动的基础,最终转化为永久的、稳定的长期情感能量。基于此,“火神山医院”已经成为全新的公共危机应对的信心符号,与“制度优势”“中国奇迹”“万众一心”等元素密切联系起来。涂尔干认为,“被象征物的重要性在于唤醒共同体重要事物的情感认可”{39}。共同记忆是民众共享符号价值感知的关键。在未来长久的时间中,公众提起火神山医院应该充满由衷的自豪感与自信心,也会一并联想起这个符号所代表的内涵。

四、结论与讨论

(一)结论

信心符号的建构是抗灾防疫的关键性举措。本文以火神山医院建设慢直播为例,从情感和意义两个层面对危机应对信心符号的构建步骤、过程进行了回顾和梳理。(如图4)在本案例中,发送者的意图意义是明确的,其文本意义是不断被丰富的,而接受者的解释意义也是被重视的。三个环节的默契衔接,使得公众感受到了火神山医院作为公共危机应对信心符号的存在。因此,人民日报称火神山医院“是一个充满象征意义的符号,燃旺了全国人民打赢疫情防控阻击战的信心”。

基于以上分析,我们可以得出以下结论:第一,重大突发公共事件的符号构建过程本质上是媒体资源与公众注意力的再分配。本案例中,央视慢直播通过议程设置,转移公众注意力,扭转公众负面情绪,在信息供给的过程中不断明确其意图意义,引导公众进行正向的意义构建。在这个过程中,公众的认知得到更新迭代。第二,仪式与符号两者紧密相连,仪式是通往符号的道路,符号是仪式的归宿。本案例中,通过互动仪式,公众在观看直播的过程中获得了更强的参与感,并积极地丰富画面的文本意义,凝聚共同记忆,从而提升了对政府等主体的信任。重大突发公共事件中应不断增强行动主体的仪式感,使其对所指向的符号有更统一的认知。第三,重大突发公共事件中的符号生产是一个多元主体不断进行意义和情感互动的过程。其基本逻辑是,重大突发公共事件发生后,官方媒体敏锐地捕捉到社会心态的微妙变化,及时对公众关切期盼的、可视化的、具有冲击力的关键正面应对举措进行主动报道,通过与公众多种方式的情感和意义互动建构符号,在这个过程中引导舆论走向并激发其正面评价与情感,为后续危机应对奠定良好的基础。从建构主义的角度来说,符号是被多方建构出来的,因此公众的解读是符号是否能够被接受、流传的关键。本案例中,官方引导公众共筑解读意义,协商式的编码过程使得公众唤醒相关记忆,受到更深的情感动员,从而激发出危机应对的信心。

总的来说,在危机之中建构起与预期相符的正向符号,能够增加社会公众的“自我控制感”{40},减轻其风险感知度,削弱重大突发公共事件对社会的冲击。正面符号的构建有利于增加政治权力的合法性资源,使得政府等主体在突发公共事件的归责中不会逐步失去公众的信任。

(二)讨论

从研究视角看,既往研究对我国重大突发公共事件中的宣传报道方式关注较多,对标志性事件本身的符号建构与运用方面关注不足。事实上,符号的建构与运用在我国各类救灾报道实践中并不罕见{41},而且在安抚社会心态中发挥了重要作用。本文从政治传播学视角切入,用实际的案例对边琦等人的发现作了补充与深化{42}。从案例分析上说,现有研究更多的是从单纯的传播学理论出发探讨火神山医院建设慢直播方式的创新性{43}。本文则将符号理论与公众情感、心态联系在一起,从两个层面的互动分步骤阐述了慢直播及相关报道如何将火神山医院塑造成为危机应对的信心符号,为后续对救灾标志性事件的研究提供了可行的理论工具。在实践应用层面,本文阐述了慢直播等宣传方式是如何通过建构信心符号来改善社会心态的,这为官方应急救灾实践提供了新的思路与着力点。

无论是过去还是将来,重大突发公共事件中官方对标志性事件进行宣传及符号性的构建关系重大。通过符号的运作与生产,公众的信心可以得到增强,集体记忆的节点也可以被不断生产出来。在应急管理过程中,政府与媒体应增强对于标志性事件符号资源的开发与挖掘,使其在安抚社会心态、凝结集体共识、重塑社会秩序中发挥更加积极的作用。未来的研究应更强调重大突发公共事件分析的认知传播学维度,更聚焦标志性事件宣传与公众认知思维上的互动关系,以建构性、发展性的眼光看待危机时期重大事件的宣传和探究。

“危机应对的信心符号”是一个新颖的说法,未来将符号理论运用到新闻研究中需要更多的分析手段与数据的支撑,以避免陷入主观思维陷阱。此外,关于本案例,有学者认为火神山医院建设的相关报道中人文关怀固然重要,但需要明确的是新闻娱乐化不能将观众“低幼化”对待,平等和尊重仍是硬新闻软着陆的底线{44}。打造重大信心符号并非过分渲染,与公众的协商式解码也并非听之任之。主流官方媒体应该对事件本身有着清晰的定位与清楚的认知,不能为了动员社会、安抚公众而失去自身的原则性立场{45}。

注释:

① 《战“疫”信心,“火神山”燃旺》,人民日报官方微信2020年2月3日。

② 侯光辉、陈通、傅安国、田怡:《框架、情感与归责:焦点事件在政治话语中的意义建构》,《公共管理学报》2019年第3期。

③{16}{42} 边琦、马奔、马永驰:《危机管理中的符号与仪式:以新冠疫情防控为例》,《中国行政管理》2020年第10期。

④{25}{26} 赵毅衡:《在场与不在场:符号表意过程的基本动力》,《黑龙江社会科学》2012年第3期。

⑤ P. Hart, Symbols, Rituals and Power: The Lost Dimensions of Crisis Management, Journal of Contingencies & Crisis Management, 1993, 1(1), pp.36-50.

⑥ 孙元明:《灾难中社会恐慌的生成、演绎、变化及其危害性——重大疫情防控期社会情绪应急管理及后疫情时代的社会情绪治理》,《前沿》2020年第4期。

⑦ 王金伟、王国权、王欣、张俊娇:《新冠肺炎疫情下公众焦虑心理对出游意愿的影响研究——旅游业恢复信心的中介作用》,《西南民族大学学报》(人文社会科学版)2020年第11期;贺小丹、陈博、杜雯翠:《新冠肺炎疫情对消费者信心的冲击效果与作用机制——基于中国35个城市居民问卷调查的分析》,《经济与管理研究》2021年第1期。

⑧ 郑芳、王培明:《媒介在公共危机事件中的作用》,《新闻世界》2011年第1期;刘军、刘岸然、高丽:《公共卫生事件报道如何直抵人心——以南方都市报为例》,《新闻战线》2020年第6期。

⑨ 王俊秀、周迎楠、刘晓柳:《信息、信任与信心:风险共同体的建构机制》,《社会学研究》2020年第4期。

⑩ 魏娜、杨灿、王晓珍:《重大突发公共危机事件中政府信息发布对公众心理的影响——基于COVID-19疫情的数据分析》,《江苏社会科学》2020年第3期。

{11} 杜靖、李娟:《国家的具身与搬取——对闵氏宗族祭祖活动中“仪式国家”的考察》,《湖北民族大学学报》(哲学社会科学版)2020年第6期;罗浩文:《重庆市龙兴镇消灾祈福仪式音乐研究》,西南大学硕士学位论文,2020年;朱少波:《符号学角度下的河北武安“捉鬼”傩俗》,中国海洋大学硕士学位论文,2011年。

{12} 范可:《灾难的仪式意义与历史记忆》,《中国农业大学学报》(社会科学版)2011年第1期。

{13} 胡登全、谢流莎:《重大灾难报道中的仪式传播策略》,《学术交流》2015年第6期;张雨帆:《重大灾难报道中的仪式传播》,《新闻传播》2015年第20期。

{14} 曹辉林、于飞:《宗教对灾难的回应——以玉树“4·14”和日本“3·11”地震为例》,《青海社会科学》2011年第3期。

{15} 刘体凤、林燕:《新媒体对集体记忆的再现与形塑——以汶川地震周年祭为例》,《兰州文理学院学报》(社会科学版)2019年第3期。

{17} 李红涛:《深度媒介化与媒介事件的公共记忆》,《西北师大学报》(社会科学版)2021年第1期。

{18} 李悦悦:《火神山医院“云监工”:慢直播的融合创新》,《传媒》2021年第2期;张文娟:《疫情之下,慢直播何以成为“爆款”——以央视频火神山、雷神山慢直播为例》,《青年记者》2020年第14期。

{19} 李庆豪:《基于接受美学视角的“慢直播”研究——以“央视频”直播武汉火神山、雷神山医院建设为例》,《中国广播》2020年第6期。

{20} 蔡斐:《疫情场景下的视觉凝视与身份认同——基于武汉火神山医院、雷神山医院“云直播”的观察》,《西南政法大学学报》2020年第3期。

{21} 郭淼、马威:《互动仪式链视域下的“慢直播”分析》,《新闻与写作》2020年第6期。

{22} 朱晓兰、张晓磊:《新媒体语境下新冠肺炎集体记忆的书写》,《青年记者》2020年第24期;蒋晓丽、钟棣冰:《“解释社群”与专业媒体:符号学视域下新闻述真变异的重构》,《新闻界》2021年第1期。

{23} 赵贺、鞠惠冰:《话语空间与叙事建构:论突发事件国际舆论场域中的中国话语权》,《现代传播(中国传媒大学学报)》2020年第12期。

{24} [法]罗兰·巴尔特:《符号学原理》,李幼蒸译,中国人民大学出版社2008年版,第22—41页。

{27} 从2020年 1月24日至2月17日,从人民日报以及央视新闻官博每五天选取四条有关火神山医院建设的热度排行前列的相关微博,从每条微博下抓取点赞数前一百名的评论进行情感分析。

{28} 王薇:《个体意义建构对公共危机管理的影响——“黄浦江浮猪事件”的跟踪调查分析》,《江西社会科学》2015年第7期。

{29} 陈力丹、林羽丰:《继承与创新:研读斯图亚特·霍尔代表作〈编码/解码〉》,《新闻与传播研究》2014年第8期。

{30}{44} 宋成:《“慢直播”与“饭圈文化”:“云监工”的传播学解读》,《新闻与写作》2020年第3期。

{31} 彭晨:《慢直播与受众行为的重构关系研究——以武汉火神山医院建设慢直播为例》,《当代电视》2020年第4期。

{32} 由南都大数据研究院制作,通过采集慢直播评论区84128条评论(1月31日至2月1日)进行集中分析而成。

{33} 由国家语言资源监测与研究中心发布。

{34} 李彬、史宇鹏、刘彦兵:《外部风险与社会信任:来自信任博弈实验的证据》,《世界经济》2015年第4期。

{35} 刘国元、徐凤琴:《一种新的舆论监督模式:“云监工”——基于武汉火神山、雷神山医院建设的慢直播研究》,《前沿》2020年第2期。

{36} 章兴鸣:《符号生产与社会秩序再生产——布迪厄符号权力理论的政治传播意蕴》,《湖北社会科学》2008年第9期。

{37} 郭小安:《公共舆论中的情绪、偏见及“聚合的奇迹”——从“后真相”概念说起》,《国际新闻界》2019年第1期。

{38} 王俊秀、应小萍:《认知、情绪与行动:疫情应急响应下的社会心态》,《探索与争鸣》2020年第4期。

{39} 何星亮:《象征的类型》,《民族研究》2003年第1期。

{40} 李华强、范春梅、贾建民、王顺洪、郝辽钢:《突发性灾害中的公众风险感知与应急管理——以5·12汶川地震为例》,《管理世界》2009年第6期。

{41} 馬蒙:《主流媒体重大灾难事件集体记忆话语策略研究——以〈人民日报〉关于汶川地震的报道为例》,《新闻研究导刊》2021年第3期。

{43} 王醒、詹秦川:《传播仪式观视域下的慢直播研究——以央视频的“雷神山”“火神山”慢直播为例》,《出版广角》2021年第3期;张文娟:《互动生成中的传播共振——以央视频“火神山”“雷神山”慢直播为例》,《当代电视》2020年第4期。

{45} 黄楚新、曹曦予:《新冠肺炎疫情中的娱乐化传播特征、风险及防范》,《中国广播》2020年第4期。

作者简介:侯光辉,汕头大学法学院教授,汕头大学地方政府发展研究所研究员,广东汕头,515063;郑桂贤,汕头大学法学院,广东汕头,515063;邱国良,通讯作者,汕头大学法学院教授,汕头大学地方政府发展研究所研究员,广东汕头,515063。

(责任编辑 刘龙伏)