竞技体育恶意犯规的认定及刑法规制

——以FIBA 篮球规则为切入点

屈舒阳

(云南财经大学 法学院,云南 昆明 650221)

一 问题源起:竞技体育赛场恶意犯规的频繁出现

习近平总书记曾指出:“体育强则中国强,国运兴则体育兴。” 体育事业不仅关系到公民的身体健康,也关乎到国家的繁荣兴盛。近年来,我国体育事业蓬勃发展,掀起了全民健身的运动浪潮。随着《民法典》“自甘风险” 原则的确立,合理的文体活动得以“松绑”,我国体育事业将迎来新的高潮。体育事业的进步很大程度上得益于竞技体育的商业化和产业化。依据《体育法》相关规定,竞技体育不同于社会体育和校园体育,其以提高体育运动技术水平、创造优异比赛成绩为目标。竞技体育是专业化的体育活动,具有更强的影响力和传播力,能够对社会体育和校园体育起到指导、提升和规范的作用。然而,竞技体育赛场上不断出现的恶意犯规行为却极大影响了良好的竞赛风气与赛场氛围,严重违背了体育道德和体育精神。2020 年浙江省青少年足球(男子U14 组)冠军赛上,一名杭州队球员在伤停补时阶段对宁波队球员作出了恶意飞踹的动作。在被侵犯的小球员痛苦倒地之后,实施恶意犯规行为的小球员不仅毫无悔意,反而大摇大摆地走开[1]。在如火如荼的CBA 赛场上,恶意犯规行为亦是频繁出现。在2019 年1 月1 日的比赛中,史鸿飞在防守考特尼·福特森时使用了不正当防守动作(伸脚下绊),致使福特森倒地。对于史鸿飞带有恶意的危险行为,CBA 公司仅作出了通报批评、停赛2 场及罚款人民币5 万元的处罚[2]。2019 年1月5 日,在浙江男篮与山西男篮的比赛中,孙铭徽因不满裁判判罚,报复性拉拽起跳后的任俊威,致使后者身体失去重心,侧身重摔在地板上,裁判当即吹罚孙铭徽违体犯规[3]。孙铭徽的恶意犯规行为,极有可能导致对手重大的人身伤害,但CBA 公司却并未对其作出进一步的处罚。竞技赛场上的恶意犯规不断上演,运动员开始频繁挑战裁判和观众的底线,比赛热点也由运动员的竞技水平转向裁判员的专业判罚,恶劣的比赛风气和野蛮的竞赛氛围严重影响了我国体育事业的良性发展。

基于行为的可谴责性及预防的必要性,恶意犯规的本质为故意伤害行为。如果将运动员的恶意犯规抽离出竞技体育赛场,其犯规行为已完全符合《刑法》第234 条“故意伤害罪” 的构成要件,应当受到刑罚处罚。然而,通过对2010 年至2019年10 年间中国篮球协会与中国足球协会所作出的133 个违规违纪处罚决定书(共涉及303 个被处罚单位和个人)进行样本分析,可以看出,竞技赛场上运动员的恶意犯规行为,无论性质多么恶劣、后果多么严重,涉事运动员也只是承担了行业内部的通报批评、警告、罚款及停赛处罚,并未承担刑事责任。相同的行为,发生在不同的场合,却有着截然不同的处理结果,这违背了刑法面前人人平等的原则。竞技体育赛场似乎成为了“法外之地”,运动员无需承担行业内部处罚之外的法律责任,由此导致相关运动员的犯规行为愈发肆无忌惮,甚至被标榜为一种“强硬”的竞赛表现,被教练、队员和观众所推崇。

恶意犯规由于其错误的价值取向,对我国体育事业的发展产生了极为消极的影响。首先,恶意犯规极大地影响了比赛进程和赛场秩序,竞技体育比赛的流畅性和观赏性因此受损。其次,恶意犯规可能导致运动员重伤或死亡,直接中断或终结运动员的职业生涯。再次,竞技体育赛场上的恶意犯规会产生错误的宣示效应,被广大体育运动爱好者,尤其是不具备完全辨认能力和控制能力的青少年,学习效仿。最后,恶意犯规问题会使未成年人家长产生恐惧心理,不愿让子女参加对抗性体育活动,而将目光转向非对抗性体育活动,如羽毛球、乒乓球、游泳等。对抗性竞技体育是我国体育事业发展的短板,人才后备力量严重匮乏。虽然,竞技体育赛场上恶意犯规所产生的具体伤害可以被行业内部的处罚措施与完善的商业保险机制所化解[4],但恶意犯规所产生的社会危害却很难消除。因此,应当在探寻恶意犯规不受刑法规制的理论根源与现实成因的基础上,明确恶意犯规的认定方法,厘清犯规行为与犯罪行为的边界,依法对满足犯罪构成的恶意犯规施以刑罚处罚,从而塑造一个平等、公正、有序的竞赛环境,保障我国体育事业的健康发展。

二 成因分析:竞技体育的特殊性与刑法理论的局限性

我国《体育法》第51 条明确规定,体育活动中构成犯罪的行为应当依法追究刑事责任。然而,符合故意伤害罪构成要件的恶意犯规却未受到刑法的规制,主要原因如下:

(一)刑法理论的错误理解和适用

认定犯罪是一个由客观到主观的判断过程。通常来说,刑法将值得科处刑罚的法益侵害行为类型化为构成要件。行为人所实施的行为必须与刑法分则中具体罪名的构成要件相一致[5]。换言之,判断行为是否构成犯罪,必须满足犯罪的构成要件。竞技体育中发生的运动行为需满足全部犯罪构成要件,才能够要求行为人承担相应的刑事责任。但在相关刑法理论中,即使竞技体育的运动行为满足了全部犯罪构成,也无需承担刑事责任。第一,竞技体育中的伤害行为是业务上的正当行为,不具有违法性。基于社会分工的不同以及特定政策因素的考量,社会中存在着不同的行业,各行各业都具有其业务的特殊性。例如外科医生的手术行为,若将外科医生的手术行为抽离出治病救人的医疗背景,该行为可以被认定为故意伤害行为,然而,医生手术是为了治病救人,不具有违法性。竞技体育行业同属正当行业,只要运动员从事合法竞技体育项目,遵守相关竞赛规则,不具有伤害他人的故意,即使其运动行为造成了严重的伤亡结果,依然可以排除行为的违法性[6]。第二,竞技体育中的伤害行为是被允许的风险(erlaubtes risiko),不具有违法性[7]。社会中不可避免地存在着一些具有法益侵害性的危险行为。然而,相关危险行为因其具有实用性,即使导致了侵害法益的结果,也应当被允许存在[8],如乘坐高速交通工具、危险的物理及化学实验、建筑施工等行为。竞技体育不但能够使人强健体质,丰富人们的精神文化生活,还能够提升国家和民族的凝聚力。基于竞技体育的积极效用与特殊价值,竞技体育中发生的危险行为只要未超出比赛规则的限制,没有伤害的故意,即使造成了严重的法益侵害结果,都属于被允许的风险,可以排除危险行为的违法性。第三,竞技体育中的伤害行为得到了被害人承诺,不具有违法性。当代社会强调个人主义,尊重个人意愿,成年人可以自由处分或放弃其法益。“被害人自愿放弃其法益,在以个人的自我实现作为刑法终极目标的现代刑法中,应当被允许,对侵害该种被放弃利益的行为,不具有违法性,不能作为犯罪处理。”[9]只要参加竞技体育的运动员具有相应的辨认能力和控制能力,其出于真实意思表示参加的体育活动符合法律规定和公共利益,可以推定运动员对竞技体育中的合理运动行为作出了承诺,排除了竞技体育中伤害行为的违法性。

相关刑法理论的适用源自于竞技体育本身的特殊性。在技能主导型竞技体育中发生的伤害行为,不存在法律意义上的“施害人” 与“被害人”,没有刑法介入的空间。对抗主导型竞技体育具有激烈的竞争性,并且鼓励参赛运动员在合理的限度范围内进行身体对抗,由此展现运动员的速度之美和力量之美。而且,对抗主导型竞技体育还具有不确定性和危险性,运动员在对抗的过程中,受天气、体能、光线等因素的影响,无法完全把控自己的运动动作与身体惯性,由此导致的伤害行为及伤亡结果是无法预见和避免的。但值得注意的是,无论依据何种刑法理论,造成伤害结果的犯规行为都不具有正当性,更不必说恶意犯规行为。满足故意伤害罪构成要件的恶意犯规行为具有违法性,行为人应当承担相应的刑事责任。对竞技体育比赛中恶意犯规行为的放纵是对相关刑法理论的错误理解和适用。

(二)竞技体育的利益需求和驱使

2019 年,我国体育产业总规模接近3 万亿元。相比发达国家,我国体育产业具有巨大的商业潜力。在全面深化市场化改革的今天,竞技体育不单单是以提高体育运动技术水平、创造优异比赛成绩为目标,更高的经济利润和产值收益同样成为了竞技体育的发展需求。巨大的经济利益在推动运动员奋力拼搏的同时,也一定程度上助长了为获取比赛胜利不择手段的歪风邪气。比如,一些运动员在体育比赛的过程中,不惜采取恶意犯规来伤害对手,从而达到削弱对方实力的目的。不同的竞技体育活动都有相应的组织机构进行监督和管理,运动员的各项收入与相关组织机构的收益息息相关,而运动员的上场时间和场上表现又直接决定了其职业收入、代言收入、赞助收入等。因此,在经济利益驱使下,即使运动员的恶意犯规导致了严重的伤害结果,相关组织机构通常也不会轻易把运动员移交司法机关进行处理。各种形式的“包庇” 和“护短” 滋长了竞技体育故意伤害行为的发生。

(三)道德法制教育的弱化与缺失

竞技体育的参与者为职业运动员,竞技体育的组织监管机构也往往由运动员组成。受竞技体育竞争压力的影响,职业运动员的成长和培养更偏重于专业的体育训练和技能培养,而其文化素质教育相对较弱。而且,竞技体育具有结果导向性,比赛成绩的好坏是决定运动员未来发展的关键,体育道德和法律制度的教育因此常常被忽视。通常由职业运动员成长而来的教练员甚至会根据以往经验来传授隐蔽性强、幅度小的犯规动作。为确保比赛的胜利,有些教练员还会积极推行恶意犯规战术,由此导致部分体育行业从业者的价值观出现扭曲,甚至意识不到恶意犯规违背了基本的体育道德,还涉嫌违法犯罪。道德教育与法制教育的弱化,道德意识与法制意识的缺失,从根本上导致了恶意犯规的产生和对恶意犯规的放任。

三 具体认定:FIBA 篮球规则中恶意犯规行为的判断

“恶意犯规” 并不是所有竞技体育项目的通用表述,但能够展现出犯规行为的具体特征,即运动员在比赛中故意违反比赛规则伤害他人。鉴于不同竞技体育项目的特殊性,“恶意犯规” 的认定要在具体竞技体育项目的语境下进行。以国际篮球联合会(FIBA)篮球规则为例,其篮球赛场上的犯规行为包括:第一,侵人犯规(personal foul)。侵人犯规是指无论在活球或死球的情况下,双方运动员都不能违规接触对方。运动员不得通过伸展手、臂、肘、肩、髋、腿、膝、脚或将其身体弯曲成“不正确的姿势” 超出他的“圆柱体”去拉、挡、推、撞、绊对方队员,或阻止对方队员行进;也不得放纵任何粗野或猛烈的动作作出上述行为,如非法掩护、阻挡等。第二,双方犯规(double foul)。双方犯规是双方运动员近乎同时发生侵人犯规的情形。第三,技术犯规(technical foul)。技术犯规是运动员的非接触性违规行为,包括但不限于藐视裁判的警告,对裁判、记录员、对方运动员等不尊重,用语言或者动作冒犯或煽动观众,挑衅或嘲弄对手,假摔,等等。在场的队员、替补队员、出局的队员、教练员、助理教练员或随队人员都可以被判罚技术犯规。第四,违反体育道德犯规(unsportsmanlike foul)。违反体育道德犯规包括以下几种情形:运动员并不是在规则的精神和意图范围内试图直接抢球;队员在努力抢球中造成过分的接触;进攻球员投篮前,防守队员在攻防转换中为了阻止进攻队员而造成不必要的接触;在进攻球员投篮前,防守球员试图阻止一次快攻,从对方队员后面或侧面与其发生身体接触,并且在进攻队员和对方球篮之间没有防守队员;在第四节和每一决胜期的最后2 分钟,当掷球入界的球在界外并且仍在裁判员手中,或掷球入界队员可处理时,防守队员在比赛场内对进攻队员造成身体接触,如肘击、反关节动作、伸脚下绊、顶膝、扫腿、撅臀、垫脚等。第五,取消比赛资格犯规(disqualifying foul)。取消比赛资格犯规是队员、替补队员、出局的队员、教练员、助理教练员或随队人员任何恶劣的违反体育道德的行为,其主要表现形式为暴力(violence)行为,如严重侵犯对方队员或者裁判、破坏球场设备等。第六,斗殴(fighting)。斗殴是两名或多名互为对方队的人员(替补队员、出局的队员、教练员、助理教练员和随队人员)之间的肢体冲突。本条款仅适用于在斗殴中或在可能导致斗殴的任何情况下离开球队席区域界限的替补队员、出局的队员、教练员、助理教练员和随队人员。

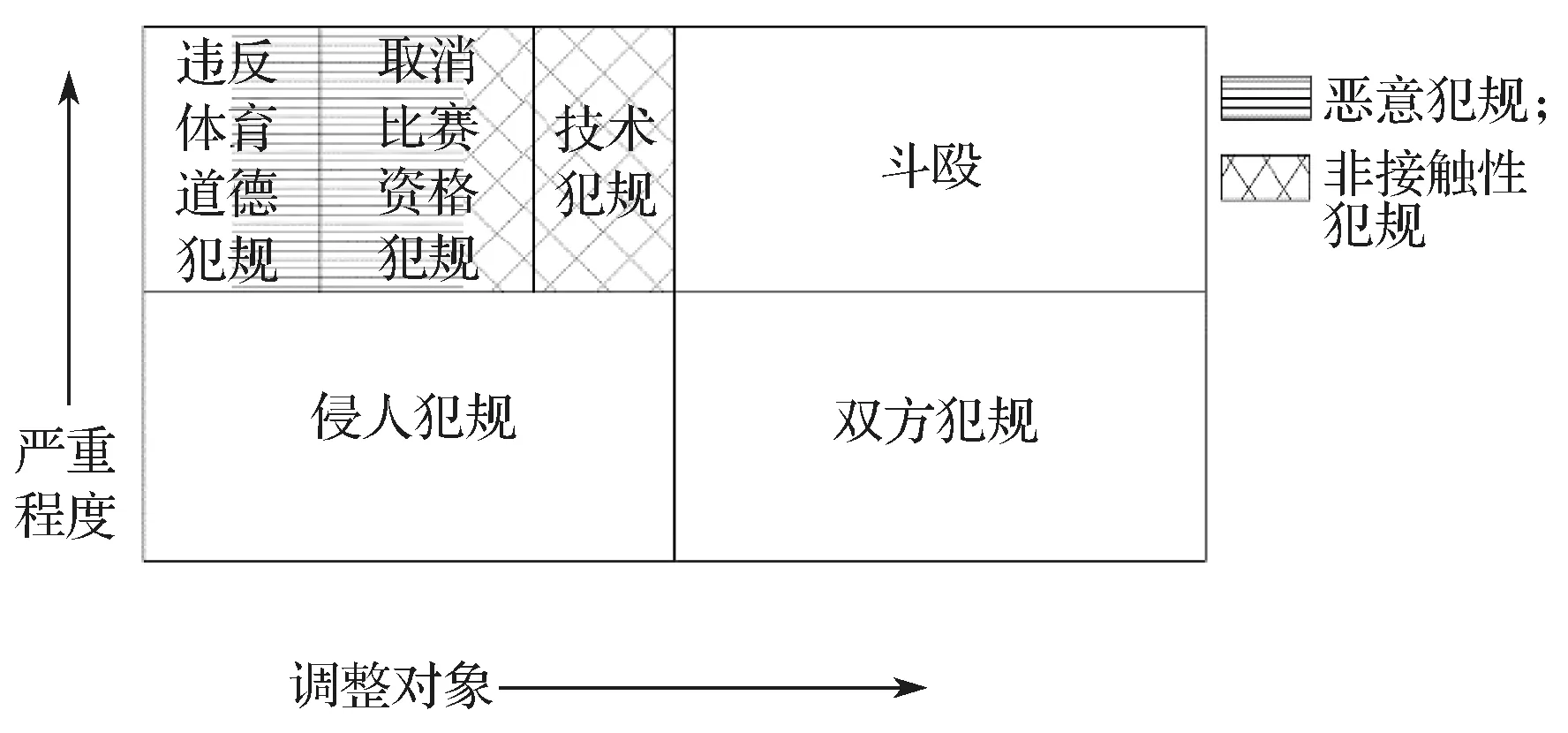

以上几种犯规在调整对象、基本内容以及规范目的等方面存在明显区别,并不是每一种犯规行为都可以被认定为“恶意犯规”。侵人犯规和双方犯规是运动员在规则意图和精神的范围内实施了带有身体接触性的犯规行为,从犯规行为可以推断,运动员主观上并没有伤害对手的故意。技术犯规是违背体育道德精神和公平竞赛要求的非身体接触性犯规行为。尽管技术犯规性质恶劣,但不存在身体接触,通常不会出现故意伤害的行为。违反体育道德犯规则是违背体育道德精神和公平竞赛要求的身体接触性犯规行为。取消比赛资格犯规是严重违反体育道德的犯规行为。违反体育道德犯规与取消比赛资格犯规并无本质上的差别,两者仅存在程度上的差异。违反体育道德犯规并不一定会被取消比赛资格,只有严重违反体育道德的犯规才有可能被取消比赛资格。此外,取消比赛资格犯规所适用的对象包括所有场上队员、替补队员、出局的队员、教练员、助理教练员或随队人员,而违反体育道德犯规仅适用于场上正在比赛的队员。斗殴虽同属暴力行为,但斗殴本身与竞技体育比赛无关,斗殴所适用的对象仅为替补队员、出局的队员、教练员、助理教练员和随队人员,场上队员并不包括在内;而且,取消比赛资格犯规中的暴力行为具有单方性,斗殴行为则具有双方性。恶意犯规的本质为故意伤害,FIBA 篮球规则中的违反体育道德犯规与恶意犯规具有相似性。易言之,恶意犯规表现为赛场上运动员实施的违反体育道德犯规。然而,违反体育道德犯规并不一定是恶意犯规,因为运动员不一定具有伤害他人的主观故意。因此,在FIBA篮球规则下,认定运动员成立恶意犯规包括以下几个要素:第一,运动员实施了具有身体伤害性质的违反体育道德犯规。第二,恶意犯规的主体为场上正在比赛的运动员。第三,行为人主观上具有伤害的故意。FIBA 篮球规则中的犯规行为如图1 所示。

图1 FIBA 篮球规则中的犯规行为

不同竞技体育项目所采用的比赛规则不同,对恶意犯规的认定自然也存在差别。判断运动员是否成立恶意犯规需要结合不同竞技体育项目的具体规则进行综合判断。

四 边界设定:竞技体育伤害行为的正当化条件

恶意犯规的本质为故意伤害行为,对构成故意伤害罪的恶意犯规进行刑法评价和刑罚处罚自然会对相关利益群体产生影响。刑法作为我国基本法,其效力位阶仅次于宪法,任何行业内部的处罚措施都无法替代刑法的适用。而且,从长远来看,对恶意犯规的严格处理能够更好地保护运动员的生命健康安全,更好地保证体育赛场的公平竞争,更好地保障我国体育事业的良性发展。但值得警惕的是,并非所有竞技体育中的伤害行为都值得刑法介入。一方面,德国著名学者耶林指出:“刑罚有如两刃之剑,用之不得其当,则国家与个人两受其害。” 基于对刑法功能二重性的认识,刑法谦抑性的意义得到充分彰显[10]。在社会治理和纠纷解决上,刑法承担着“守护者” 的角色,只有当其他法律规范和解决措施不能充分保护某种法益或抑制某种危害时,才能由刑法介入。如若违背了谦抑性原则的要求,必然会导致“过度刑法化”,影响正常的社会秩序,压缩公民的自由空间[11]。另一方面,竞技体育本身具有对抗性和危险性,动辄采用刑法手段处理竞技体育赛场上的伤害行为会使运动员在比赛中瞻前顾后、畏首畏尾,严重影响竞技体育的正常进行,反而阻碍了竞技体育的发展。因此,妥善把握刑法介入竞技体育的限度,平衡惩罚与保护的边界才是刑法规制恶意犯规的重中之重。根据正当业务理论、被害人承诺理论以及被允许的风险理论,具有正当性的竞技体育伤害行为应当具备以下几个条件:

(一)前提条件:竞技体育活动具有正当性

竞技体育活动的形式多种多样,然而,并非每一项竞技体育活动都得到了国家和社会的认可。类似于地下拳庄、私人决斗等非法比赛,不仅违反了法律法规,还损害了社会秩序和公共道德,不具有正当性。即使“赛前” 双方签订了“生死状”,当出现重伤或死亡的严重结果时,由于欠缺承诺的有效性,行为人依然要承担故意伤害罪或故意杀人罪的刑事责任。合法的竞技体育活动,有法律制度的保障、有组织机构的监管、有竞赛规则的约束、有职业裁判的参与,能够最大限度地保证运动员的人身安全与比赛的公平公正。因此,只有在正当竞技体育活动中的伤害行为才拥有排除违法性的空间。

(二)时间条件:伤害行为必须发生在比赛过程中

竞技体育的危险性与比赛共生共随。在比赛开始前、比赛结束后或者比赛中止、中断、暂停期间所发生的伤害行为,由于不满足竞技体育运动行为的类型化要求,并且超出了被害人的承诺范围,不具有正当性。

(三)主体条件:伤害行为的实施者为场上运动员

运动员在上场前已经充分了解到比赛可能造成的危险,上场比赛的行为代表运动员正当业务的开始,也代表着其对危险的认可和对相关法益的放弃。如果要求场上运动员对其所作出的合理竞技动作承担法律责任,甚至面临刑事追诉的风险,将极大限制竞技体育运动的发展。因此,运动员在未上场之前或被替换下场之后所实施的伤害行为不具有正当性。

(四)限度条件:伤害行为不得超出比赛规则的限制

随着法治意识的提升和体育事业的发展,各个竞技体育项目的比赛规则也日臻完善。任何一项竞技体育的比赛规则都体现了公平公正的竞赛理念,并试图将比赛风险降到最低,尽可能避免危害结果的发生,尽可能保护运动员的身体健康[12]。因此,不同项目的比赛规则都对运动员的运动行为进行了限制,比赛规则成为了衡量运动行为是否合理的标杆。违反比赛规则的运动行为会增加运动风险,给对手带来不必要的危险甚至伤害。只有严格遵守比赛规则的运动行为才具有正当性,由此带来的伤害结果不能受到法律的非难,比如合理的身体冲撞等。

(五)主观条件:运动员不能具有伤害的故意

运动员在竞技赛场上基于报复、泄愤等非比赛目的而故意实施的伤害行为,与司法实践中的故意伤害行为无异,应当追究当事人的刑事责任。有学者提出,竞技体育伤害行为的正当化,需要以夺取比赛胜利为目的[13];然而,竞技体育比赛中所发生的大部分伤害行为均是为了赢得比赛,运动员故意伤害行为的可谴责性并不会因为目的和动机的合理性而降低,为了赢得比赛而不择手段的故意伤害行为具有违法性。值得讨论的是,如果运动员主观上存在过失,竞技体育比赛中的伤害行为是否具有正当性?首先,故意的心理态度表现出行为人对法益积极地否定,或对法益消极地蔑视。故意的心理态度引起了行为恶害的产生,而过失则表明行为人在主观上对伤害结果的发生持反对态度。故意和过失在主观“恶性” 程度上可谓“天差地别”[14]。其次,受光线、体能、惯性等因素的影响,竞技体育赛场上的伤害行为通常都是由过失或意志以外的原因所导致的。如果要求对竞技赛场上的过失伤害承担责任,将会导致运动员行为受限、运动水平下降,影响到正常竞技体育活动的开展。最后,从特殊预防的角度出发,由于过失的非难可能性明显小于故意,不存在对竞技体育赛场上过失伤害行为的特殊预防。因此,运动员在竞技赛场上的非故意伤害行为具有正当性,无需承担刑事责任。

综上,在竞技体育中,满足上述条件的伤害行为,即使造成了重伤或者死亡的严重结果,也依然具有正当性。刑法应坚守谦抑性立场,不越“权”、不越“界”,保证正常竞技体育活动的开展和进行。

五 解决路径:竞技体育中恶意犯规的惩罚和预防

竞技体育中的恶意犯规并非单纯的运动规范问题,其还牵涉到体育经济、体育道德、体育教育等方方面面。为保证竞技体育的观赏性与规范性达到适度平衡,惩治恶意犯规应当坚持预防为主、惩罚为辅的基本立场,并建立多措并举的长效机制。

(一)事前预防——加强教育并提高职业门槛

之所以需要刑法对恶意犯规进行规制,是因为通过刑罚的适用能够对恶意犯规产生一般预防与特殊预防的效用。然而,刑罚手段也存在无法克服的局限性。首先,刑罚的适用具有滞后性。刑罚总是在恶意犯规的伤害行为发生后才能够适用,从特殊预防的角度来看,其存在不足。其次,由于坚持道义责任论,刑罚只是一味地关注行为的客观危害,不能将主观上的人身危险性和竞技体育的特殊性考虑在内,往往会导致刑期过剩的情况出现。再次,刑罚以限制人身自由为主,受限于其手段的单一性,对于具有特殊生理及心理状况的行为人,不能起到较好的预防和矫治作用。“刑罚最多只是进行社会控制的一个必要而可悲的形式而已。”[15]由此可见,刑罚并不是预防和控制恶意犯规的最优手段,而只是最后选择。对于恶意犯规的防控应当转变思路,尽可能从根本上消除恶意犯规的动因,其中最重要的就是要树立正确的竞赛价值观;惩治恶意犯规的重心也应当从事后惩罚转移至事前预防。然而,价值观的培养和形成是一个长期的过程,需要通过形式多样的道德教育和法制教育去提升运动员、教练员以及相关从业人员的道德意识和法制意识,使其能够做到“有所为,有所不为”。此外,为了保证运动员和教练员能够真正内化相关知识,应当提升竞技体育从业资格的门槛,只有通过相关体育道德和法制素养培训和考核的人员,才能取得相关竞技体育项目的从业资格。

(二)事中介入——划分权责并构建协调机制

“国家独享对犯罪的追诉权,以明文规定的方式赋予特定的追诉机关,并责成追诉机关不得怠于行使侦查、起诉、审判犯罪的职权,与此同时,明文排斥其他机关和个人僭越这种犯罪的追诉权,不应留有例外。”[16]而且,依据不同竞技体育项目的纪律准则和处罚规定,对满足犯罪构成的竞技赛场违规行为也应当移交司法机关进行处理。然而,在司法实践中,相关竞技体育组织机构并未将实施恶意犯规并满足故意伤害罪的运动员移交司法机关处理,公安司法机关也未能主动行使追诉职权,致使相关法律法规和规章制度成为一纸空文,行为人逃脱法律制裁,竞技赛场沦为“法外之地”。因此,竞技体育组织机构应当同公安司法机关建立协调机制,在竞技体育赛场发生恶意犯规时,应当先由相关组织机构进行处理。如若造成严重的伤亡结果,涉嫌构成犯罪的,应当立即采取救治伤员、固定证据、扣留嫌疑人等先行措施,及时通知公安机关予以介入,防止责任人逃脱法律的制裁。公安司法机关也应当依法立案、侦查、起诉并作出裁判。

(三)事后处罚——刑法介入并适用刑事制裁

面对竞技体育中的恶意犯规行为,民事责任的承担与刑罚处罚、行业处罚并行不悖,三者处于不同的法律关系当中。即使相关运动员承担了刑罚处罚,其依然要承担因恶意犯规所带来的民事赔偿责任和行业处罚措施(禁赛、停赛、通报批评等)。竞技体育中的恶意犯规应当受到相应制裁,但不一定是刑罚处罚。刑罚处罚的适用以行为满足犯罪构成为基本条件,其中不仅包括了行为性质的要求,还包括了结果程度的要求。基于竞技体育的特殊性和刑法的补充性,只有满足以下条件的恶意犯规才能够适用刑事制裁措施,否则只能通过非刑事制裁措施进行处理。

第一,行为被认定为恶意犯规。虽然,恶意犯规的认定需要在不同竞技体育项目的具体语境中进行考量,但不同竞技体育项目的恶意犯规也具有抽象的共同特征。首先,运动员之间的身体接触超出了比赛规则的精神与意图。恶意犯规的本质为故意伤害,双方运动员的身体接触是恶意犯规的基础。裁判员可以根据以往经验对伤害行为与具体比赛规则进行比对,判断伤害行为与犯规行为的符合性。当然,不同竞技体育项目所依据的经验法则不同,而相同竞技体育项目中不同的运动行为又存在着差别。比如:足球运动中的铲球动作在篮球运动中是不被接受的,而足球运动中铲球的角度和幅度也存在着不同的情况。衡量的关键在于,犯规行为与生命健康法益的紧密程度[17],当犯规行为与生命健康法益紧密相关时,则可以推定行为人的运动接触是不必要的(unnecessary)或过度的(excessive),此时,可以认定运动员的身体接触超出了比赛规则的精神与意图。其次,恶意犯规的主体为场上正在比赛的运动员。只有场上运动员在竞技体育比赛过程中的伤害行为才涉及正当与否的评价。场下远动员不存在实施运动行为的条件,如若伤害行为造成严重结果,可直接认定为犯罪行为。再次,运动员存在伤害的故意。我国《民法典》确立的“自甘风险” 原则表明,自愿参加体育活动应当承担由此所产生的风险,由此树立了促进全民积极参与体育活动的价值取向。然而,“自甘风险” 原则还明确,当其他参加者对损害的发生有故意或者重大过失,其仍然需要承担相应的民事责任,由此要求体育活动的参加者理性控制运动行为。体育活动中民事责任的承担要求侵权行为人主观上存在故意或者重大过失。刑事责任与民事责任存在本质的区别,民事责任具有填补性,刑事责任具有惩罚性;而且,刑事责任还牵涉到行为人的人身权、财产权等重大法益,对于刑事责任承担的考量应当慎之又慎。不同国家和地区的刑法都以惩罚故意犯为原则,惩罚过失犯为例外。故意和过失反映出行为主体对法益的不同态度,故意存在明显的法益背反态度,对其非难的可能性明显高于过失。鉴于竞技体育的特殊性,对恶意犯规的认定应当以运动员存在伤害故意为前提条件。故意由认识因素和意志因素组成,认识因素是判断行为人是否明知自己的行为会导致伤害结果的发生;意志因素是判断行为人对于伤害结果的发生是否存在希望或者放任。基于此,主观故意可以划分为直接故意和间接故意。直接故意是运动员明知其犯规行为会伤害到对手,还希望伤害结果的发生;间接故意是运动员明知其犯规行为可能会伤害到对手,还放任伤害结果的发生。故意的认定是对运动员主观心理活动的判断,行为人通常不会承认自己存在伤害的故意,但主观活动可以通过客观行为表现进行推定[18]。推定是以基础事实推断未知事实的一种证明方法,根据若干事实之间的一般联系规律或者“常态联系”,当某些事实存在的时候,便可以认定某特定事实的存在。大部分情况下,根据运动员所实施的犯规行为,其主观故意可以直接认定。在难以判断和区分时,裁判员可以结合场上局势、运动员表现、技术动作样态等各种因素,进行逻辑推定,从而确定行为人实施犯规行为时的主观心理状态。最后,运用技术手段排除合理怀疑(beyond all reasonable doubts)。如果判罚存在争议,可以运用现代竞技体育赛场的技术手段进行分析和辨别。恶意犯规的认定不仅涉及行业内部处罚,还可能牵涉到运动员刑事责任的承担。因此,需要对所有的合理怀疑予以排除,才能最终认定恶意犯规的成立。

第二,造成轻伤以上的伤害结果。根据我国《刑法》第234 条之规定,只有伤害行为造成轻伤以上的伤害结果才成立故意伤害罪,才可能要求相关责任人承担刑事责任。轻伤及轻伤以上的伤害结果由相关刑事司法鉴定机构进行鉴定。然而,犯罪是一个过程,并非任何犯罪行为都能顺利完成,犯罪行为人已经着手实行犯罪,可能会因为犯罪分子意志以外的原因而未能得逞,即犯罪未遂。根据司法实践,对故意轻伤的未遂不以犯罪论处,即行为人主观上希望或者放任造成轻伤的犯罪结果,实际上并未造成轻伤的结果,此时不被认为是犯罪[19]。以重伤的故意,实施重伤行为,由于意志以外的原因未能得逞,应当按照故意伤害罪的未遂论处;造成轻伤的,成立故意伤害罪的既遂。在竞技体育比赛中也会出现类似情形,并不是所有的恶意犯规都会造成轻伤及以上的伤害结果。如果运动员实施了严重恶意犯规(重伤行为),但并未造成轻伤及以上的伤害结果,对于此类行为应当如何处理?不可否认的是,严重的恶意犯规不具有正当性,成立故意伤害罪的未遂,理应由刑法介入并予以惩处。然而,从有责性的角度来看,竞技体育对身体素质的要求极高,“运动员参加运动后血糖指标大幅度升高,心率普遍升高,肺活量降低,低压降低,高压升高”[20],再加之比赛现场各种因素的渲染和刺激,运动员会出现紧张、激动等身体反应,其辨认能力和控制能力也会随之下降。如此虽不是运动员脱责的借口,但可以适当降低对运动员非难的程度。而且,竞技体育具有较强的专业性,行业内部治理比刑事司法程序更具有行动效率。可以优先适用行业内部的纪律准则和处罚规定对未造成伤害结果的恶意犯规进行惩处。如此,一方面体现了“因地制宜”,尊重了竞技体育的特殊性;另一方面体现了“实事求是”,相关运动员得到了应有的惩罚。

第三,满足刑事责任能力的要求。行为人不具备有责性的实施行为的能力时,不能对其进行法的非难。简言之,行为人具备刑事责任能力是承担刑事责任的基础。运动员虽不满足刑事责任年龄的要求,但实施了严重的恶意犯规,并造成了严重的伤亡结果的,可以根据其主观恶性程度,适用强制矫治教育、社区矫正等保安处分措施[21]。犯规是竞技体育比赛中不可或缺的一部分,其一定程度上提升了比赛的精彩程度。然而,恶意犯规与一般犯规存在本质区别,恶意犯规是故意伤害行为在竞技体育赛场的表现,两者的价值取向和行为方式截然不同。因此,不能对竞技体育中的犯规行为一概而论,而应当采用不同的方式进行处理。通过刑法手段遏制竞技体育中的恶意犯规既是情理之中,也是无奈之举。从国外的足球联赛与篮球联赛的发展历程来看,恶意犯规的竞赛风气都曾“风靡一时”,但随着竞赛体制的成熟、球员素质的提高以及赏罚机制的确立,恶意犯规的问题虽未能根治,但得到了一定程度的解决。笔者也希望通过对恶意犯规的刑法规制,使竞技体育赛场少一些戾气,多一些温暖。