GM1联合Bobath疗法对痉挛型脑性瘫痪患儿疗效的影响

黄 照,马 聪,王改梅

(浙江中医药大学附属第三医院1.干部科,2.儿科,浙江 杭州 310005)

脑性瘫痪已成为目前婴幼儿运动功能障碍的一种常见疾病,其中以痉挛型脑性瘫痪为多见,约占70%[1]。研究报道,利用任务导向,Bobath疗法引导患儿进行主动运动,并促进患儿大脑结构的修复和功能代偿,因而在脑性瘫痪患儿的康复治疗中起到重要的作用[2]。另外,作为多数哺乳动物细胞膜的重要组成部分之一,单唾液酸四己糖神经节苷脂(monosialotetrahexosyl ganglioside,GM1)在中枢神经系统中含量较高[3-4]。为此,本文旨在分析GM1联合Bobath疗法对痉挛型脑性瘫痪患儿近期疗效的影响。

1资料与方法

1.1研究对象

选取浙江中医药大学附属第三医院2017年1月至2019年12月收治的66例痉挛型脑性瘫痪患儿为研究对象,随机分为对照组和观察组各33例。纳入标准:①符合痉挛型脑性瘫痪的临床诊断标准[5];②年龄9~36个月;③获得患儿家属知情同意。排除标准:①伴有其他先天性疾病、严重内外科疾病、传染性疾病、癫痫等;②因进行性疾病引起中枢运动异常和一过性运动发育异常;③伴有听力障碍、视力障碍;④治疗期间出现感染、发热或其他不良情况而终止治疗,中途退出研究;⑤临床资料不全。

1.2治疗方法

对照组采用Bobath疗法,主要采取关键点控制、抑制-促进手法、刺激固有感受器和体表感受器、促进姿势反射等手法,包括①翻身训练:患儿躯干回旋、单臂支撑、手足口协调、伸展模式等动作;②坐位训练:采取体位转换和坐位平衡等动作;③竖头训练:采取三角垫法、抱球法、Bobath球训练法等;④站立训练:采取扶站训练和立位促通等动作;⑤爬行训练:采取四爬位保持和四爬训练法;⑥促通正常的运动姿势:包括正常的立位、爬行、翻身及行走姿势等;⑦行走训练:包括步行机制、静态和动态平衡训练等;⑧异常姿势抑制训练:包括屈髋、屈膝、交叉及尖足等。每周训练5天,连续训练12周。

观察组在对照组治疗基础上,给予GM1治疗(国药准字H20093540)20 mg,采用5%葡萄糖50 mL+GM1 20 mg进行静脉滴注,1次/天,1个疗程2周,每2个疗程间隔1周,共治疗4个疗程。

1.3观察指标

干预前后,记录患儿粗大运动功能评估(gross motor function measure,GMFM)和Gesell发育量表(Gesell developmental schedules,GDS)评分情况。其中,GMFM量表共由5个能区组成,分别为坐位能区、跪能和爬行区、翻身和卧位能区、站立能区及走/跑/跳能区,共包括88个评估项目,评分越高说明受测者运动功能越好[6]。GDS量表由精细动作、粗大运动、适应性、语言及个人社交等维度组成,评分越高说明受测者发育功能越好[7]。

1.4统计学方法

2结果

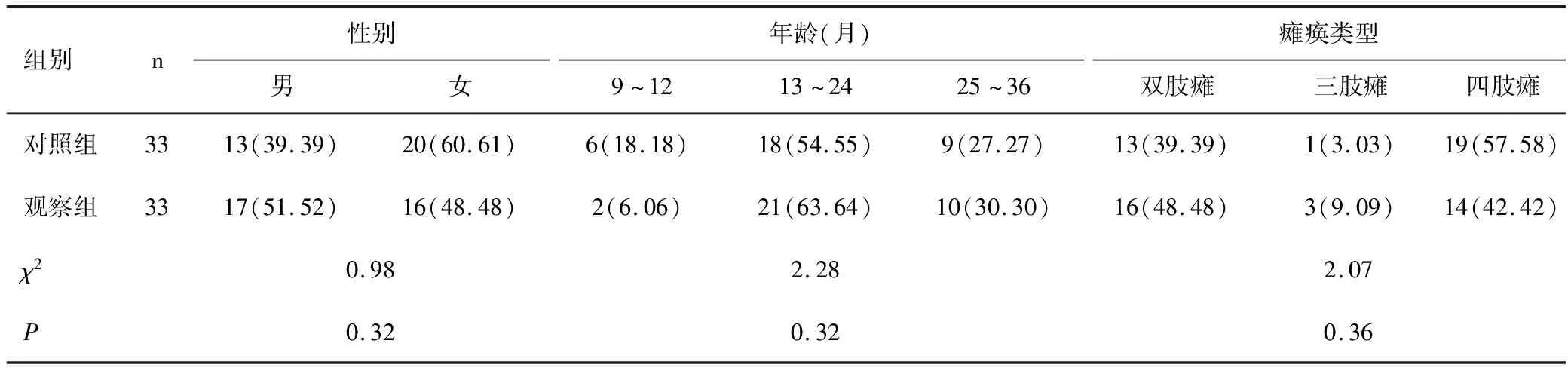

2.1一般情况比较

两组患儿性别、年龄及瘫痪类型比较差异均无统计学意义(P>0.05),见表1。

表1 两组患儿性别、年龄及瘫痪类型的比较[n(%)]

2.2两组GMFM评分比较

两组干预前GMFM各区评分(坐位能区、跪能和爬行区、翻身和卧位能区、站立能区及走/跑/跳能区)比较差异均无统计学意义(P>0.05),干预后两组GMFM各区评分均显著提高(t值介于4.08~12.47之间,P<0.01),且观察组干预后GMFM各区评分均显著高于对照组(t值分别为5.25、4.59、2.79、3.88、3.79,P<0.05),见表2。

表2 两组GMFM评分比较分)

2.3两组GDS评分比较

两组干预前GDS不同维度评分(精细动作、粗大运动、适应性、语言及个人社交)比较差异均无统计学意义(P>0.05);干预后对照组精细动作、粗大运动、适应性及个人社交评分均明显提高(t值介于4.09~6.44之间,P<0.01),但干预前后语言评分比较差异无统计学意义(P>0.05);干预后观察组各维度评分均显著提高(t值介于3.10~9.41之间,P<0.01),且干预后观察组精细动作、粗大运动、适应性及个人社交评分均显著高于对照组(t值分别为3.12、3.65、2.92、4.87,P<0.05);两组干预后语言评分的比较差异无统计学意义(P>0.05),见表3。

表3 两组GDS评分比较分)

3讨论

痉挛型脑性瘫痪由于低位中枢兴奋性增加,导致骨骼肌兴奋性、肌张力升高,表现为肌肉痉挛[8-9]。肌肉痉挛可导致患儿运动功能异常,对患儿的生活质量产生不良影响。尽管脑性瘫痪可造成脑组织受损,但中枢神经系统代偿能力较强,患儿脑组织有修复的可能[10]。在脑性瘫痪患儿脑组织受损早期阶段,及时进行有效治疗和干预,有助于改善运动功能障碍和姿势异常。

3.1 Bobath疗法的优点

Bobath疗法是根据小儿神经系统发育的顺序,通过抑制-促进手法及关键点控制等,调控患儿体位,有助于纠正患儿异常姿势和动作,引导其主动动作训练,最终可加快患儿脑部功能的结构修复和功能代偿,因而在痉挛型脑性瘫痪患儿的临床治疗中具有良好的效果。究其原因,可能在于以下几点:①神经和肌肉均具有可塑性,采用Bobath疗法可通过多种感觉输入、重复体位和运动训练模式促进突触链及功能连接,并通过肌肉牵伸以加快正常运动的恢复[11];②Bobath疗法可通过系统性和阶段性的刺激,强化诱导,并通过各式的正常运动训练模式,发挥促通作用,从而可刺激中枢内的抑制机制;③Bobath疗法可通过中枢性姿势控制和运动控制,特别是核心控制能力,从而改善机体手部、上肢和步行功能,增强日常活动活动能力[12]。

3.2 GM1与Bobath疗法联合的疗效

作为一种重要的神经节腺脂,GM1可通过血脑屏障,加快脑性瘫痪患儿中枢神经系统受损的功能修复,具有改善脑血流动力学参数,减轻脑水肿及神经退化的作用。本研究发现,相比干预前,两组患儿干预后GMFM各区评分(坐位能区、跪能和爬行区、翻身和卧位能区、站立能区及走/跑/跳能区)均显著提高;相比对照组,观察组干预后GMFM各区评分均显著提高。此外,本研究显示,与干预前比较,两组干预后精细动作、粗大运动、适应性及个人社交评分均显著提高,且观察组干预后显著高于对照组。结果表明,Bobath疗法联合GM1对痉挛型脑性瘫痪患儿的治疗效果优于单一Bobath疗法的效果。分析其原因,可能在于以下几点:①GM1可通过调节神经递质,进而减轻脑组织神经元毒性损伤的作用[13];②GM1可阻滞氨基酸的神经毒性,保护神经细胞膜和Na+-K+-ATP酶活性[14];③GM1可通过阻滞机体一氧化氮合酶的作用,发挥减少神经细胞内一氧化氮含量的作用;④GM1可通过增加超氧化物歧化酶的活性,减轻神经元对机体自由基的损伤作用[15];⑤GM1可通过结合脂蛋白,并镶嵌于细胞膜中,进而在机体神经重构的过程中起到重要作用[16]。所以,在Bobath疗法常规治疗的同时,联合应用GM1在加快痉挛型脑性瘫痪患儿神经细胞功能的恢复和修复过程中的优势更加明显。

综上所述,GM1联合Bobath疗法对痉挛型脑性瘫痪患儿的临床疗效显著,二者可相互补充、相互促进,从而有效改善患儿肢体运动功能和精细动作功能,有助于提高患儿生活质量,因而具有良好的临床应用价值。但本研究样本量偏少,未来需要扩大样本量,细化年龄亚组,进一步探讨对于儿童大脑血脑屏障的发育与用药时机。脑性瘫痪是世界性的医学难题,因此有关脑性瘫痪患儿的临床最佳治疗方案仍需今后进一步研究。