品管圈活动降低外周静脉留置针非计划性拔管率

冉会敏 邹岚 罗伦

【摘要】目的:对品管圈活动在降低外周静脉留置针非计划性拔管率中的效果进行分析和探讨。方法:以我院2018年3月-2020年3月期间收治的100例使用外周静脉留置针的住院患者为研究对象,选定研究对象后采用随机数表法将其分为观察组和对照组两组,给予对照组患者常规临床护理;给予观察组患者由品管圈小组带领实施的针对性临床护理。对整个治疗期间两组非计划性拔管事件的发生原因和发生频率进行统计。结果:观察组患者平均置管时间显著长于对照组患者(P<0.05),非计划性拔管率为8.00%,显著低于对照组患者的30.00%(P<0.05)。结论:品管圈活动是降低外周静脉留置针非计划性拔管率的有效途径,能够延长置管时间、提升患者护理质量,推荐使用。

【关键词】品管圈;外周静脉留置针;非计划性拔管;效果

【中图分类号】R473.5 【文献标识码】A 【文章编号】2026-5328(2021)03-067-02

对于部分住院患者而言,其在住院的过程中通常需要接受频繁的输液治疗,为了避免反复穿刺静脉引起静脉发炎、感染等情况,减少穿刺给患者带来的痛苦,留置针应运而生并在临床得到广泛使用。相较于普通针头,留置针的柔韧性更好,刺入血管后不会给患者静脉血管形成强烈刺激,可有效降低穿刺过程中的出血率和感染率;另外,静脉留置针还可以直接与外周静脉营养通路相连接,达到多条治疗通道合为一体的目的,继而有效减轻护理人员穿刺负担,降低患者穿刺痛苦。但在置管过程中一旦操作不当则患者可能出现非计划拔管,对此,文章以我院收治的100例住院患者为例,分析探讨了品管圈活动在降低外周静脉留置针非计划性拔管率中的价值。现报告如下。

1.资料与方法

1.1一般资料

以我院2018年3月-2020年3月期间收治的100例使用外周静脉留置针的住院患者为研究对象,所有参与研究的住院患者在参与研究前均已经对研究内容充分知情且自愿参与本次研究,所有患者精神状况正常,能够主动配合各项临床护理工作的开展。排除临床资料不完整的患者。入组后,采用电脑随机分组法将患者平均分为两组,其中,观察组50例,年龄最小20岁,最大75岁,均值年龄为(54.29±3.18)岁;对照组50例,年龄最小21岁,最大76岁,均值年龄为(54.19±3.24)岁。经比较,两组各项基线资料的比较差异不显著(P>0.05),具有对照比较价值。

1.2方法

按照院内一般护理流程和方法对对照组患者展开临床护理,包括穿刺部位消毒、留置针清洁等。

成立品管圈小组,开展品管圈活动对观察组患者展开临床护理管理,主要步骤和措施如此:

(1)成立品管圈小组。小组包括1名主管護师、8名护师、3名护士,共计12人,由小组成员负责落实整个品管圈活动。

(2)制定品管圈活动的内容与实施计划。首先,将如何降低住院患者的静脉留置针非计划性拔管率定位活动主题。其次,通过PDCA循环管理方法明确本次品管圈活动的具体事项,活动目标值为:现况值-改善值=现况值-(现况值×改善重点×圈能力),通过数据调查可知,目前院内的非计划性拔管率为33.07%。需要重点改善的值为药液外渗率、留置针意外拔管率、留置针堵塞率,圈能力为65.00%,经过公式计算后确定本次活动的目标值为20.00%。在随后的调查中,从人员操作、设备材料、患者及其家属、操作方法、环境、护理管理几个方面胡长发总结出导致非计划拔管的主要原因,并将其作为品管圈活动的主要工作任务。

(3)落实具体护理管理对策。根据总结出来的非计划拔管原因对患者进行针对性的护理管理:① 加强操作人员专业素质教育,使其掌握正确的穿刺方法,避免人员操作不当引起的非计划拔管的情况的发生。② 选择合适的穿刺部位,在进行穿刺的过程中,要求人员正确夹闭小夹子,夹闭过程中一手远端提起延长管,同时另一手夹闭并轻微发力,以此有效解决反复重复多次夹管。③ 加强对患者及其家属的宣教,防止患者拔管,提升患者置管保护意识。④ 加强置管过程中的监护,确保管腔内的液体始终处于正压状态。⑤ 彻底清洁,若需要输入刺激性药物,在此之前充分冲管并将输注时间控制在2h以内,以免液体渗出。

1.3观察指标

统计两组患者各自的平均置管时间,观察非计划拔管情况,计算非计划拔管率。

1.4统计学分析

所有计数数据皆以例(n)、率(%)的模式阐述,卡方(x2)检验方法;所有计量数据均以()模式阐述,τ检验方法,P<0.05认定为差异存在显著性。均使用SPSS21.0软件进行统计学分析处理

2.结果

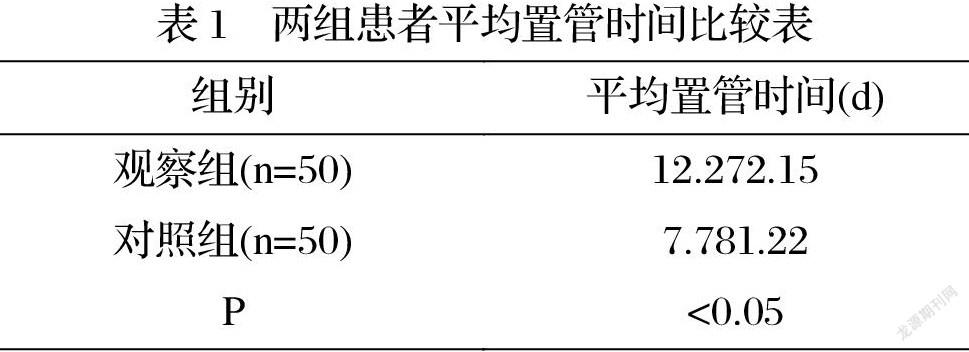

2.1两组患者平均置管时间比较

两组患者在平均置管时间的比较上存在显著差异(P<0.05),观察组患者在本次住院期间的置管时间明显高于对照组患者,详细数据如表1所示。

2.2两组患者非计划性拔管率比较

两组患者本次住院过程中非计划拔管事件发生情况的比较具有显著差异,观察组患者组内非计划拔管的总发生率较对照组患者明显更低(P<0.05)。详细数据如表2所示。

3.讨论

置管过程中受到种种因素的影响,患者可能有着较高的计划性拔管率,如人员宣教不到位、穿刺人员专业技能欠缺、护理操作不当、针管固定不稳等,非计划拔管一方面将严重影响留置针作用的发挥;另一方面,还可能给患者造成二次伤害,影响疾病的治疗与恢复。

针对上述情况,部分学者提议通过品管圈活动来降低患者非计划拔管率,即通过品管圈成员小组分析讨论确定导致患者静脉留置针非计划性拔管的常见因素,然后再结合患者个体情况对每个具体的因素进行针对性处理,施行品管圈对,以此将患者非计划性拔管率降到预设的目标范围之内。

本次研究顺利完成,数据显示,相较于对照组患者,观察组患者平均置管时间更长、非计划性拔管率更低,两组数据指标的比较具有显著差异(P<0.05)。研究结果证实了品管圈活动在降低外周静脉留置针拔管率中的积极应用价值。

综上所述,通过人员讨论、工作总结、数据分析统计的品管圈活动来对采用静脉留置针的住院患者展开临床护理,有利于及时发现和解决患者置管过程中出现的各种问题,这对于患者置管留置时间的延长、非计划拔管率的降低有积极作用,同时也是患者临床护理质量的重要手段,有较高的临床应用价值,值得推广使用。

【参考文献】

[1]蒋梅,姜笑笑,雷可殷,等.降低脑出血患者外周静脉留置针非计划性拔管率[J].大家健康(上旬版),2017,11(9):255.

[2]姜莹莹.品管圈在降低外周静脉留置针拔管率中的应用[J].中国医药指南,2018,16(8):40.

[3]戴静我,韩玉琴,费红,等.降低外周静脉留置针非预期拔管率的品管圈应用实践[J].当代护士(上旬刊),2018,25(1):183-185.

[4]李芳,鲍莹,陈秀利,等.品管圈在降低新生儿留置针可留置时间内非计划性拔管率的应用[J].江苏卫生事业管理,2016,27(6):73-75.

[5]罗拉娣,陈燕,黄丽葵,等.品管圈在降低神经内科患者静脉留置针非计划性拔管率的运用[J].医学信息,2016,29(3):154-155,156.

贵州省遵义医科大学第三附属医院 贵州遵义 563000