伊犁河谷地域虻的鉴定及其携带伊氏锥虫的检测

祖力亚·克力木江,努尔·库尔玛那里,阿不来,艾力西热·买买提,王振宝,叶尔保勒,刘志强,刘一凡,巴音查汗·盖力克*

(1.新疆农业大学动物医学学院,新疆乌鲁木齐 830052;2.新疆畜牧科学院兽医研究所新疆畜牧科学院动物临床医学研究中心,新疆乌鲁木齐 830013;3.伊宁海关,新疆伊宁 835000;4.察布查锡伯自治县纳达齐牛录乡政府畜牧兽医站,新疆伊犁 835000)

虻科昆虫俗称牛虻,也有别名马蝇,分类属昆虫纲(Insecta)、双翅目(Diptera)、短角亚目(Brachycera)、虻科(Tabanidae)[1]。虻是伊氏锥虫病的主要传播媒介之一,马属动物易感,同时还可引起马传染性贫血、牛等无浆体病[2]。虻在世界各地已有144属近4 400已知种,迄今在我国已知种450种[3-4]。1758年瑞典学者Linnaeus首次建立了虻属(Tabanus),世界各国虻的研究很广泛,特别是国外学者Philip C B和Stekhevn S等对尼泊尔、印度、日本、泰国等地区以及北美、欧洲地区进行了不同程度的调查研究[5-6]。在国内王遵明[7]、刘增加等[8]分别对新疆维吾尔自治区、甘肃省虻科进行了系统的调查研究。伊氏锥虫病在新疆地区有着不同程度的流行和发生,主要流行于阿勒泰地区和伊犁地区等地区[9]。目前国内对马伊氏锥虫病的检测以血源性病原体为主,而媒介虻的鉴定及其携带病原情况未见相关报道[10]。因此,本试验通过形态学和分子生物学方法对秋季原虻进行鉴定,并检测了伊氏锥虫DNA,以期为合理控制媒介虻和虻传疾病的发生和流行提供参考。

1 材料与方法

1.1 材料

1.1.1 被检样品 秋季原虻标本采自伊犁河谷流域,通过马引诱虻的方式抓捕,本次采集的大部分都是雌性,按地区、海拔将虻装入干净的瓶内,标号带回。

1.1.2 试剂 10×ExTaqbuffer(Mg2+free)、dNTP Mixture(2.5 mmol/L each)、MgCl2(25 mmol/mL)、ExTaq(5 U/μL),北京宝日医生物技术有限公司产品;CTAB、三氯甲烷-异戊醇、异丙醇、三氯甲烷-Tris饱和酚,均为国产分析纯。

1.1.3 主要仪器 LEICA M205 FA徕卡体视显微镜多重聚焦系统,德国徕卡仪器(中国)有限公司产品;RETSCH MM400混合冷冻混合球磨仪,费尔德(上海)仪器设备有限公司产品;AllegraTM X-22R Centrifuge多功能冷冻台式离心机,贝克曼库尔特商贸(中国)有限公司产品;Biometre TProfessional TRIO 48三槽高速热循环仪,上海昆士兰生物科技发展有限公司产品;G:BOX EF凝胶成像分析仪。

1.2 方法

1.2.1 秋季原虻形态学鉴定 将虻进行清洗处理,根据肉眼观察到进行分类,然后将虻置于700 mL/L乙醇下4 ℃保存,待后续进行形态学鉴定[11]及分子生物学鉴定。

1.2.2 虻分子生物学鉴定及其携带马伊氏锥虫病检测

1.2.2.1 引物的合成CO1基因引用于参照文献[12],18S rRNA引用于参照文献[13]。引物由生工生物工程(上海)股份有限公司合成(表1)。

表1 引物序列

1.2.2.2 虻的基因组提取 将保存好的虻用9 g/L的氯化钠溶液进行浸泡10 min前处理,根据CTAB法提取虻的DNA并进行检测。

1.2.2.3 虻的分子鉴定及其携带伊氏锥虫检测 反应体系:2×TaqPCR混合液12.5 μL,上、下游引物(10 μmol/L)各1 μL,DNA1.5 μL,灭菌双蒸水补足至25 μL。虻的CO1基因PCR条件为:94 ℃ 5 min;94 ℃ 30 s,53 ℃ 40 s,72 ℃ 1 min,共40个循环;72 ℃延伸5 min。马伊氏锥虫的PCR反应条件为:94 ℃ 3 min;94 ℃ 30 s,57 ℃ 30 s,72 ℃ 1 min,共40个循环;72 ℃延伸10 min。PCR扩增产物用琼脂糖凝胶电泳观察并拍照

2 结果

2.1 虻的形态学鉴定

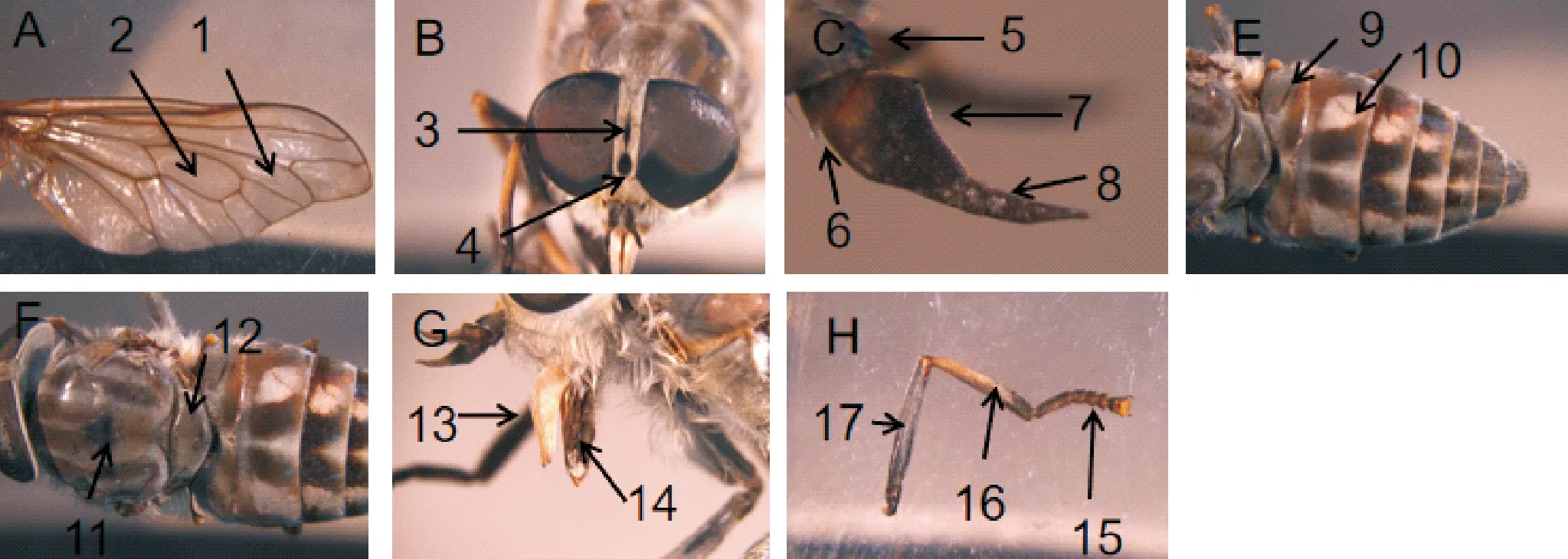

根据相关资料,借助体式显微镜对采集的156只虻的触角、额、胸、腹、翅膀等部位的形态特征进行鉴定,鉴定结果为原虻属秋季原虻种(图1)。雌虻的体积较大,为19 mm~22 mm,触角第三节的基环节较长、端环节不多于四节、后足胫节有或无距、无单眼或者单眼不发达、额较宽、具中瘤、翅膀无云雾状斑;额无单眼瘤;眼通常无毛;翅无横带,透明、翅横脉处无暗点、翅R5室开放、额瘤于中瘤连接、盾片于小盾片同色、触角第三节背突较小,第一、二节黑色;腹背具中,有明显三角、下颚须细长。

2.2 分子生物学鉴定

2.2.1 虻的CO1基因扩增 以虻的DNA为模板,扩增虻的CO1基因,在653 bp左右出现条带,结果见图2。

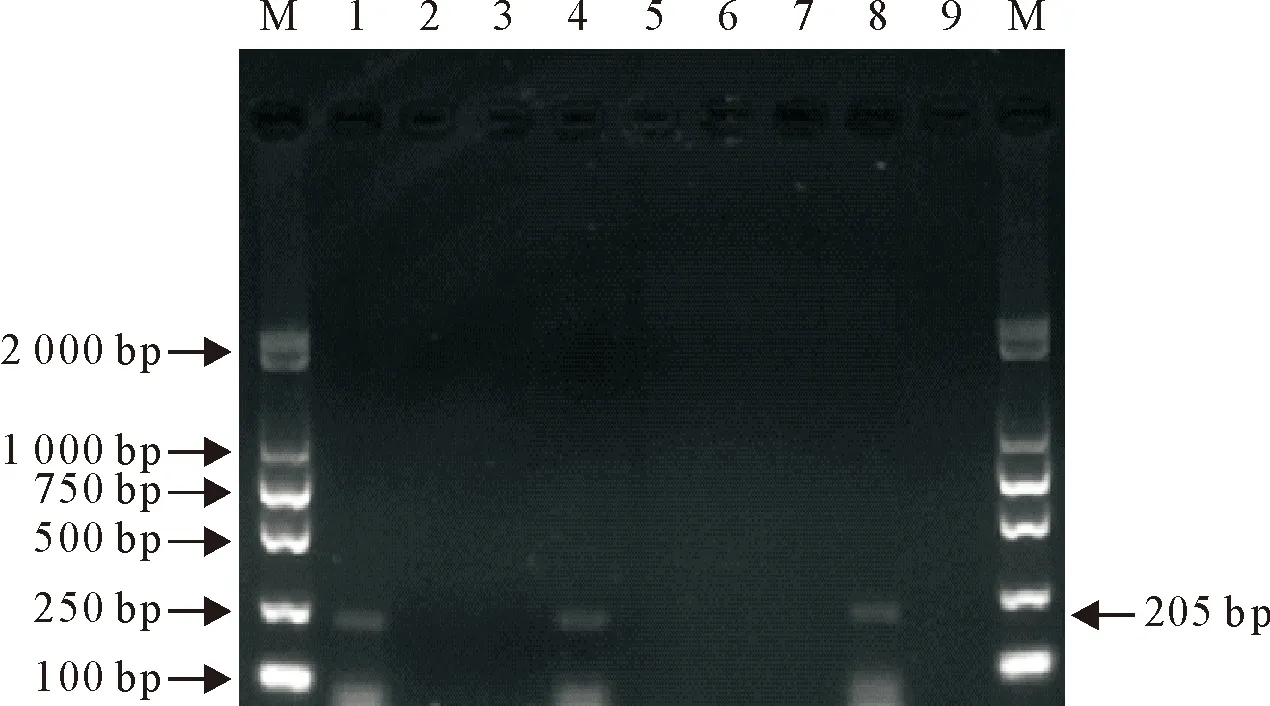

2.2.2 虻源性伊氏锥虫PCR扩增 将提取虻携带马伊氏锥虫全基因组DNA作为模板进行PCR扩增,经电泳检出205 bp的目的条带,详见图3。携带马伊氏锥虫病的样品有9只,阳性率为5.7%。

A.翅膀(1.第一后室,2.中室97.4×);B.头部(3.额中瘤,4.额瘤94.7×);C.触角(5.第一节,6.第二节,7.基环节,8.端环节97.4×);E.腹部(9.第一腹节,10第二腹节97.6×);F.胸部(11.盾片,12.小盾片97.4×);G.脸侧(13.下颚须,14.喙97.4×);H.前足(15.跗节,16.胫节,17.腿节97.4×)

2.2.3CO1基因序列比对 经测序所采集的虻CO1基因序列长度为653 bp,经Blast软件分析,测序结果与GenBank中登录的丹麦株(MT584147.1)同源性为98%,确定为秋季原虻。

2.2.4 18S rRNA序列测定与比对 将所测虻源性伊氏锥虫新疆株与国外株18S rRNA序列(登录号为KY457409.1、AF317914.1、LC493170.1)利用Blast软件分析进行分析发现,与印度株、肯尼亚株、日本株同源性为98%。

M.DNA标准DL 2 000;1.阴性对照;2~3.秋季原虻的扩增产物

M.DNA标准DL 2 000;1~8.部分秋季原虻的扩增产物;9.阴性对照

3 讨论

虻的传统分类是通过光学显微镜和扫描电镜观察虻的形态特征完成初步鉴定。大多数虻种仅通过形态学特征就可以被识别,但也有些虻具有非常相似的外部特征,同时在样品收集过程中非常容易遭到损害,导致错误的鉴定[14]。虻在系统发育上存在的问题不能仅通过一种检测方法鉴定,而需要多种检测手段联合检测。本试验通过结合应用形态学和分子生物学方法对虻进行了鉴定。

CO1基因不仅用于准确的物种识别,在揭示遗传多样性和生物型、基因型的存在等都受到了广泛的关注,并发挥着非常重要的作用,能够在物种水平和物种复合体内解决分类学上的问题[15]。所以,本试验参考Folmer M等[12]设计的引物,经过测序发现,所测定的虻为秋季原虻。

伊氏锥虫病是一种血液原虫病,其研究要从病原体、媒介及易感动物进行分析。目前对伊氏锥虫病的检测,Seiringer P等[16]用4种检测伊氏锥虫的PCR方法进行了对比,国内陆绍红等[17]以锥虫分泌抗原的纳米抗体为材料,建立了基于纳米抗体的刚果锥虫循环抗原快速试纸条检测方法。在媒介方面,对于虻源性病原的检测较少。由于伊犁河谷地理环境、气候以及动物资源充足对于虻的生长和生存提供了很大的便利,易造成伊氏锥虫病的流行。本试验对伊犁河谷区域所采集的虻样品进行了分子生物学鉴定和携带病原检测,对该区域的虻及虻传播性疫病的综合防控奠定了基础。