集束化护理对脑出血手术患者下肢深静脉血栓发生率的影响研究

盖静

【摘要】目的:探讨集束化护理在脑出血手术患者中的应用效果。方法:选择2010年2月至2020年2月在我院行脑出血手术治疗的60例患者,按照护理方式的不同分为对照组(常规护理;30例)与观察组(集束化护理;30例),对比两种护理方案的应用效果。结果:观察组下肢深静脉血栓的发生率为3.3%,明显低于对照组(20.0%),且差异显著(P<0.05);观察组患者在护理后的各项凝血功能指标均明显低于对照组患者(P<0.05);观察组患者所需的住院时间明显比对照组更短(P<0.05),且护理满意度也显著更高(P<0.05)。结论:将集束化护理应用于脑出血患者的围术期,可显著降低其下肢深静脉血栓的发生风险,且对其术后康复具有积极的应用价值。

【关键词】脑出血;手术治疗;集束化护理

[中图分类号]R473.6 [文献标识码]A [文章编号]2096-5249(2021)09-0094-02

脑出血是中老年群体中较为常见的脑血管疾病,严重情况下可危及患者的生命健康[1]。目前,临床多以小骨窗開颅血肿清除术等手术措施作为该病的主要治疗方式,但由于术后的长时间卧床,患者极易出现血流变慢、粘附性增强等不良情况,进而引起下肢深静脉血栓(Deep venous thrombosis, DVT)的形成,对其术后康复及预后效果造成了严重的影响[2]。对此,为了降低脑出血手术患者下肢深静脉血栓的发生风险,本文对集束化护理的应用效果进行分析与总结,如下。

1 患者资料及护理方法

1.1患者资料 选择2010年2月至2020年2月在我院行脑出血手术治疗的60例患者,按照护理方式的不同分为对照组(常规护理;30例)与观察组(集束化护理;30例)。对照组中,男18例、女12例,年龄56~72岁,平均年龄(63.5±1.4)岁;观察组中,男19例、女11例,年龄55~71岁,平均年龄(63.7±1.5)岁。组间资料对比,差异不明显(P>0.05)。纳入标准:均在我院确诊,且病例资料完整无误;具备手术治疗条件[3];均知情且自愿。排除标准:合并其他功能障碍者;手术不耐受者;配合低下者。

1.2护理方法 均行小骨窗微创开颅手术进行治疗,两组患者的手术治疗方案基本一致。对照组给予常规护理干预,包括日常护理服务、体征监测、饮食指导以及肢体康复训练等。观察组实施集束化护理,具体方法如下:①分级评估:对患者的各项临床资料及过往病史进行系统性的分析,包括年龄、体重、有无糖尿病以及血液系统等疾病史资料,同时结合患者的影像学检测结果,对其术后DVT的发生风险进行相应的评估,分为高危、中危以及低危,给予针对性的防治方案。②健康教育:对患者及家属进行适当的科普教育,尽量使用通俗易懂的语言对脑出血病因、症状表现、治疗方式、手术目的以及术后注意事项等内容进行讲解,同时增加其信任感及配合度。此外,向患者普及下肢深静脉血栓的相关知识,提升其重视度。③基础护理:提醒患者在术后尽量穿着宽松的衣物,下肢可穿戴弹力袜以预防静脉曲张以及静脉血栓的形成;在饮食方面需多以高蛋白、维生素丰富的食物为主,同时注意多多饮水,以此降低血液的粘稠度。④肢体康复训练:手术完成后,可协助患者取平卧位,将下肢适当抬高,同时保持外展中立位,以此促进静脉血液的回流。同时建议患者及早开始适当的运动,以加快静脉血液的流动速度,从而改善血流动力,减轻水肿的情况,防止静脉血栓的形成。可根据患者的实际情况指导其完成适当的肢体训练,可在初期握住患者脚踝行内外翻康复训练,以此带动下肢腿部肢体的活动,从被动向主动进行过渡,并通过小腿腓肠肌静脉丛等部位的受压,促使其下肢静脉血栓好发部位的静脉血液进行向心性回流,以此减轻患者下肢的水肿情况,降低下肢深静脉血栓的发生风险,同时注意循序渐进,避免过度劳累。⑤药物干预:对于下肢深静脉血栓评估风险较高的患者,可遵医嘱给予低分子量肝素钠或低分子量肝素钙进行皮下注射,以此加强血液的抗凝作用,对静脉血栓的预防具有重要的意义。

1.3临床观察指标 ①统计并对比观察组与对照组患者在术后的DVT发生率,于术后10 d行下肢深静脉造影检查,对患者下肢静脉血液流通顺畅程度进行观察,将股静脉、腘静脉等情况归于下肢深静脉血栓范畴[4];②对比两组患者的凝血功能指标,于术后10 d行凝血功能指标检查,包括凝血酶原时间(PT)、纤维蛋白原(Fib)、凝血酶时间(TT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)。

1.4统计学计算 本次60例脑出血手术患者资料均采用SPSS20.0软件处理,P<0.05表示差异显著。

2 临床结果观察

2.1术后DVT发生率对比 观察组在术后共发现1例DVT病例,其发生率为3.3%(1/30),而对照组中共出现6例DVT病例,发生率为20.0%,差异存在统计学意义(6/30),经χ2检验,其组间差异显著(χ2=4.043,P=0.044)。

2.2凝血功能指标对比 经过护理干预后,观察组患者的各项凝血功能指标均明显低于对照组患者,经t检验差异显著(P<0.05),详见表1。

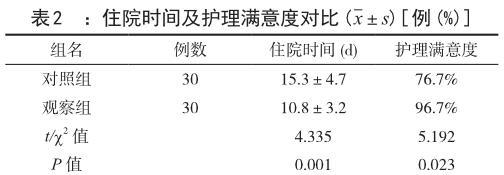

2.3住院时间及护理满意度对比 观察组患者所需的住院时间明显比对照组患者更短(P<0.05),且护理满意度明显更高(P<0.05)。

3 讨论

手术是脑出血疾病的主要治疗方式,可有效清除患者颅内血肿,以此缓解其颅内高压,同时改善生存质量[5]。目前,脑出血手术的实施对象多为老年患者,其基础疾病通常较多,在经过手术治疗后,往往会对其血管造成一定的损伤。此外,在脑出血手术后,患者大多需进行卧床休养,极易引起血流变慢、血小板增高以及粘附性增强等不良现象的出现,进而导致术后下肢深静脉血栓的形成,严重影响着患者的身心健康及预后康复[6]。因此,加强脑出血手术患者的护理干预,降低其术后DVT的发生风险,对其整体康复效果的改善具有重要的意义。但在以往的脑出血手术护理中,大多以基础的体征监测及用药护理等干预措施为主,缺乏一定的目的性及针对性,对患者下肢深静脉血栓等术后并发症的改善并无理想的应用效果。伴随着如今医疗水平的不断提升,脑出血手术患者的临床干预措施也越来越全面化,不仅加强了药物及物理辅助等干预措施的灵活性,且在患者日常生活、康复运动以及心理情绪等方面均有着重要的指导作用,为患者提供了更为系统化的预防护理模式。

集束化护理是将一系列具有循证基础的护理措施应用于某种疾患的临床护理方案[7],将其应用于脑出血手术患者的临床干预中,可通过针对性的医疗服务,从多方面控制其下肢深静脉血栓的发生风险,达到更为理想的护理结局。而在本次的应用研究中,集束化护理通过风险评估对不同患者的并发症发生风险进行了相应的预判与测定,并通过科普教育的强化,大大改善了患者对自身疾病的认知水平,同时利用系统的生活指导,进一步强化了患者及家属对下肢深静脉血栓等并发症的重视程度,有效提升了患者的临床配合度;此外,在基础的护理服务中,通过正确的饮食干预,帮助患者调整适当的摄食比例,在保证营养摄入的同时,积极预防便秘的形成,以此避免腹压的升高;同时给予适当的早期肢体功能康复锻炼,促进患者下肢的血液循环;并通过低分子肝素钠等药物对高风险患者的积极干预,有效降低了术后的DVT发生风险。因此,在本次的研究结果中,观察组患者在术后的DVT发生率明显比对照组低;且各项凝血功能指标(PT、APTT、TT、Fib)也明顯低于对照组;此外,观察组的住院时间明显更短(P<0.05),且护理满意度也显著更高。由此可见,集束化护理在脑出血手术患者的临床干预中具有显著的应用优势,这是由于集束化护理可通过患者下肢深静脉血栓的评估风险,开展更为针对性的人性化护理服务,并利用健康教育、基础护理、康复锻炼以及药物干预等综合措施,充分发挥其抗血栓效果,以此保证患者在术后的临床安全,同时促进患者康复效果的改善。

综上所述,将集束化护理应用于脑出血患者的围术期干预中,可显著降低其术后DVT的发生风险,且对其术后康复具有积极的应用价值。

参考文献

[1] 王玉梅, 戚小男. 集束化护理在术后下肢深静脉血栓形成中的应用[J]. 中国卫生标准管理, 2020, 11(13): 142-144.

[2] 潘海燕. 围手术期骨科集束化护理策略对术后下肢深静脉血栓的预防效果观察[J]. 中国实用医药, 2019, 14(19): 181-182.

[3] 袁萍, 唐敏, 刘易君, 等. 集束化护理在预防脑出血术后发生下肢深静脉血栓及改善情绪中的临床作用[J]. 血栓与止血学, 2019, 25(1): 126-128.

[4] 唐曦. 集束化护理对脑出血手术患者下肢深静脉血栓发生率的影响分析[J]. 基层医学论坛, 2018, 22(35): 5042-5043.

[5] 生晓黎. 脑出血手术应用集束化护理的临床效果研究[J]. 中国卫生标准管理, 2018, 9(18): 135-136.

[6] 林道艳, 刘采, 薛培杰, 等. 集束化护理模式对脑出血手术患者预防下肢深静脉血栓的应用效果观察[J]. 中外女性健康研究, 2018, 18 (15): 143, 145.

[7] 王燕. 集束化护理对脑出血手术患者下肢深静脉血栓发生率的影响[J]. 中外医疗, 2017, 36(2): 144-147.