世界城市新区发展规律及对我国新区规划启示

潘鑫 张尚武

摘要:尊重新区发展规律是指导城市新区绿色发展的重要前提。选取伦敦、巴黎、纽约、东京、首尔等世界巨型城市周边成熟新区进行典型案例剖析,从新区开发的历史阶段、成长动力、开发周期、开发运营主体等维度探讨城市新区的发展规律。在对我国城市新区开发时空环境、成长动力、开发目标、运行管理特殊性等分析基础上,提出正确认识我国城市新区在经济社会发展阶段、区域空间差异、定位与开发周期、运行管理等方面的特点,合理建议新区开发时点、优化开发动力、控制开发时序和空间布局、优化治理模式,推动城市新区绿色健康发展。

關键词:城市新区;发展规律;中国;规划启示

DOI:10.3969/j.issn.1674-7739.2021.05.008

一、国内外城市新区理论演进及建设历程

城市新区思想起源可追溯到“乌托邦设想”“空想社会主义”等早期理想城市的构想。[1]自霍华德开创性地提出“田园城市”理念后,城市新区从规划理念转入实践开发。二战前,国外新区开发以田园城市理论、卫星城理论、有机疏散理论等为指引,重点以中心城市功能疏解,满足人们对理想人居环境的追求为导向,空间上以分散化的田园社区为主导,新区的独立性较弱,主要实践有英国早期的卫星城规划,美国的绿带城、绿谷城建设等。二战后至上世纪80年代,以增长极、核心外围理论、企业家城市等理论为基础,国外新区开发进入鼎盛发展阶段。一方面为解决战后住宅短缺、城区功能过度集聚、区域经济增长等问题,英国、法国等欧洲国家围绕伦敦、巴黎等主要城市开展了多轮新城建设,城市新区功能向自给自足、平衡的社区,[2]经济增长空间,[3]或母城的反磁力中心演变;另一方面,20世纪60年代后新城开发理念在世界范围内传播,日本、韩国等国家为应对高速增长的城镇化,阻止城市蔓延,结合国土综合开发规划开展了多轮新城建设实践。总体来看,新城的开发目标大致分为三类:一是社会目标,提供不同类型的住房、社会服务以及适当的就业机会;二是经济目标,建立新的经济增长点,提高城市自给自足能力,鼓励和吸引外资;三是城市发展目标,从国家战略角度重塑国家城市体系,推动人口均衡布局等。[4]20世纪80年代以后,针对全球化深化以及新城建设中存在的问题,在新城市主义、精明增长理论、可持续发展理论的引导下,新城开发更为注重与国土空间协调、开发的生态性以及空间的紧凑性,[5]新城开发向推动国土均衡发展、生态科技新城等方向转型,典型案例如德国弗莱堡生态新城、韩国松岛新城等(表1)。

我国大规模的新区开发主要在改革开放后,历经了20世纪80年代的经济技术开发区建设、90年代末的大城市地区新城建设、21世纪以来国家级新区设立的动态演化轨迹。[6]城市新区作为地方、城市乃至国家参与区域或全球竞争、承接产业转移、吸纳新城镇人口的政策工具,具有其独特的运行机制。国内学者主要从资本的空间生产和尺度重构的视角对我国新区的运行机制进行解释。武廷海等认为中国新城是在国家政治体制转型和意识形态变迁大背景下出现的一种不同于传统城市及西方“新城”的制度与机制,这种“新”的制度和机制是中国新城概念的核心。[7]在新区运行中,国家通过权力上移至区域组织,或权力下移至地方政府,引发不同尺度空间组织和治理形式的重构,促进特殊制度区域的经济社会发展。[8]城市新区承担着经济发动机、城镇化载体、城市功能平台、改革试验田等多重角色。[5]尤其是国家级新区,作为我国新时期在城市—区域尺度上构建的新地域组织,其设立的核心目标是塑造区域增长极,培育次国家层面的战略性空间。[9]随着2010年后国家级新区的加快批复,新区政策优势由稀有性、特殊性向普惠性转变,新区承担的战略功能也从国家级开放战略向区域发展战略转变。[10]

二、世界城市新区发展的规律性认识

(一)世界城市新区新城案例分析

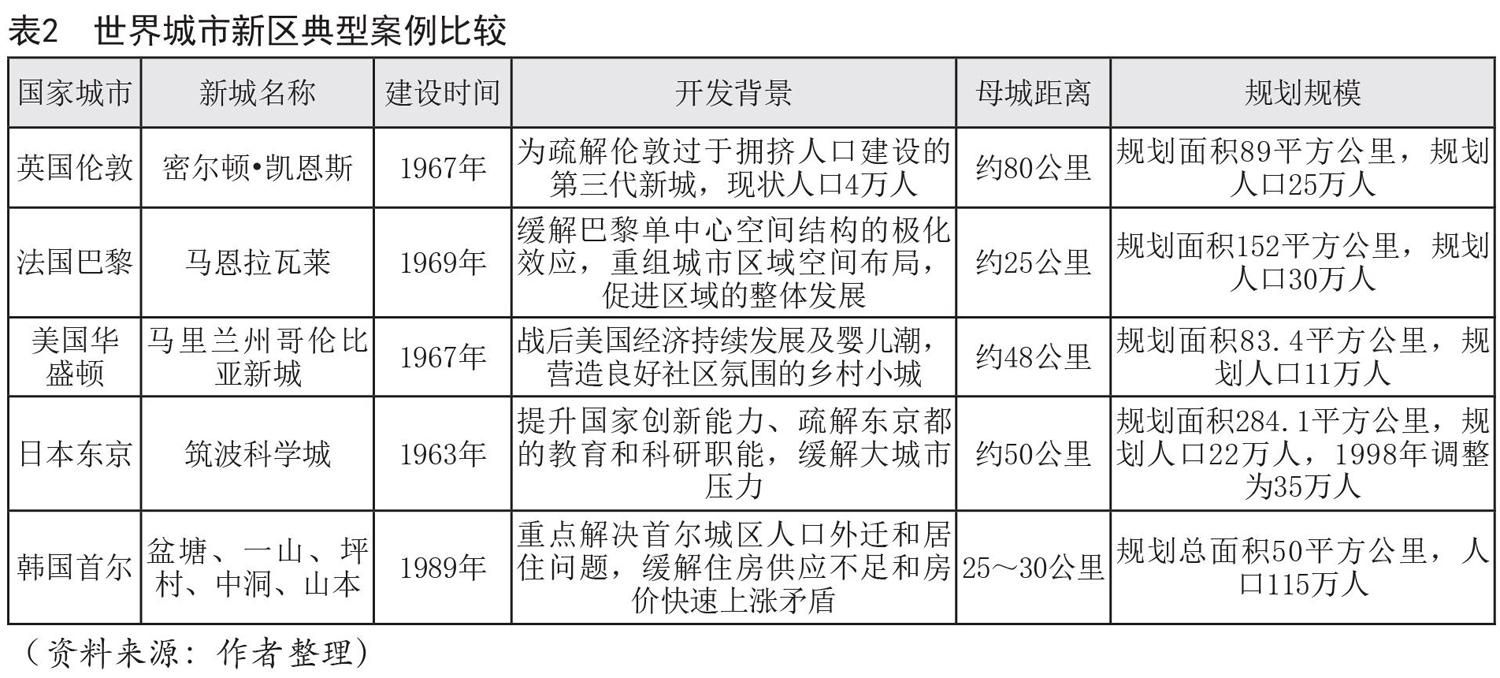

基于对英国、美国、法国、日本、韩国等发达国家城市化和新城发展历程的研究,选取伦敦、巴黎、纽约、东京、首尔等巨型城市周边较为成熟的新城进行典型案例剖析(表2),从新城开发的历史阶段、成长动力、开发周期、开发运营主体等方面探寻城市新区的成长规律。

(二)世界城市新区(新城)发展规律认识

规律一:新区开发的历史阶段性,城市新区是国家经济高速增长、城镇化快速推进、母城功能疏解等多要素综合作用产物,并且随着城镇化进入成熟阶段大规模的新区开发趋于终结。

城市新区是经济高速增长、大规模城市化的产物,因此它的兴衰与国家的经济发展和城镇化进程密切相关。[11]根据城镇化阶段理论,当城镇化率达到80%以后,城镇人口比重增长趋缓甚至停滞。[12]从新区开发时间点看,除韩国外其他4个国家大规模的新区开发都是在城镇化率50%后开始(图1),已经迈入城市发展时代,新区开发同时面临母城功能疏解以及新增城镇人口居住两大问题,因此各国的第一代新区基本是以居住功能为主导。当城镇化进入成熟阶段,城镇新增人口趋于停滞,新区与母城人口呈现此消彼长的趋势,为抑制母城经济的衰退,20世纪80年代后英国、美国、日本等国家先后取消政府主导的大规模新区开发,转而强化市场力量,将新区开发与母城复兴相结合。在2021年3月,伦敦市政府最新发布的《大伦敦空间发展战略》白皮书中,也未再提及新区建设规划。

规律二:新区成长动力的复合性,新区的空间区位、人口规模、与母城的交通联系、区域功能分工等因素综合影响新区的成长发育。

一般认为新区选址距离母城30~60公里(1小时通勤圈),人口规模在15~30万人,与母城之间大容量的轨道交通联系,在城市—区域层面的专业化分工等是新区成功的关键要素。但新区与母城之间是否有最佳距离,以及最佳规模,现有研究结论并不统一。新区开发初期就业不可避免依赖母城,距离不宜超过30公里;[11]但距离过近以及轨道交通建设也会影响新区未来功能的独立性。实践中,凯恩斯距离伦敦约80公里,马恩拉瓦莱距离巴黎仅25公里。规模方面,伦敦首批新城平均规模仅6万多人,规模偏小制约了各类设施的配套以及公共交通的规划与实施。后期规划人员被鼓励提升规模以便实现新区的功能平衡,但具体规模在实践中也存在较大差异。同时,在生命周期不同阶段,新区成长动力也不断演化更替,前期区位、交通、人口等影响大,后期各类服务配套影响更为显著。[13]

规律三:新区开发周期性较长,从孕育、成长到成熟一般在40年以上,合理的开发时序、空间节奏是新区有序发展的前提。

基于功能发育的视角,可将新区开发划分为功能孕育、功能成长、功能成熟、功能再开发4个阶段。开发周期上,四个典型新区从规划设计、功能培育到实现预期规模时长均在40年以上。具体而言,凯恩斯达到规划的25万人用了46年;马恩拉瓦莱达到预期的30万人用了42年;筑波科学城达到规划的22万人用了49年,距离后来调整的35万人还有较大差距;哥伦比亚新城经历了近50年尚未达到预期的11万人。由于新区开发周期长,在开发时序和空间节奏方面必须与人口规模增长相匹配。以马恩拉瓦莱为例,在其自西向东的四个规划分区中,巴黎之门始建于20世纪70年代初期,莫比埃谷70年代中期动工,比西谷建设始于1985年,欧洲谷直到1987凭借年迪士尼主题乐园建设契机才得以落实,[14]从第一分区到第四分区开建经历了近20年时间,空间上也基本遵循了由近及远、轴线开发的模式。

规律四:新区开发运营主体协同性,需要政府与市场的有机结合,初始阶段依靠政府的强力推动,但新区开发成功与否最终取决于后续的市场力量。

新区开发从来都不仅仅是一个技术问题,而且是政府强有力政策推动实施的结果。[15]在五个国家中,英国、法国、日本、韩国的新区开发都是在政府的强力推动下实施的,但并非所有政府主导新城都取得成功。在市场化程度最高的美国,20世纪60年代联邦政府主导的新城计划由于摊子过大、财政激励偏少等原因均以失败告终,而私人开发的弗吉尼亚州的雷斯顿、马里兰州的哥伦比亚都成为美国边缘城市建设的典范。[16]与此同时,政府主导的新区开发模式也存在诸多弊端,如日本筑波科学城投入产出比例失调,科研成果转化率极低,始终无法实现自身功能平衡。可见,新区开发是政府与市场博弈的结果,并不存在固定的开发模式,政府在新区开发之初强力推动是必要的,但后期工作重点应向新区规划政策监督修正、重要资源的空间管控、社会福利的均衡发展等方面转变。

三、我国城市新区开发特点

(一)新区开发周期的时空压缩性

我国的城市新区开发是在高度的时空压缩背景下逐步展开的,新区的开发规模、建设速度等都是国外新区不能比拟的。[7]改革开放以来,尤其是20世纪90年代后,我国经济保持了近两位数的经济增速。与经济爆发式增长趋势一致的是城镇化的超常规推进,年均增长1.33个百分点,每年大约有1800万农村人口转移到城市,相当于每3~4年就会新增一个法国或英国的国家人口数量。在年均城镇人口增量如此庞大的背景下,我国新区的规划和建成规模远超国外新区,尤其是2000年以后的综合性新城和国家级新区开发,规划控制面积动辄上百平方公里,甚至上千平方公里,规划人口都在百万以上(表4)。空间上,与国家经济地理和人口分布相吻合,城市新区主要集中在“胡焕庸线”东南区域,在土地资源高度约束环境下,我国新区开发呈现出高密度、高强度特点,这与国外低密度的田园城市发展模式也截然不同。

同时,由于我国大规模、剧烈的人口城乡流动,城市新区的孕育、成长周期明显缩短。以郑东新区为例,从2001年新区规划启动到2011年人口突破50万人仅用了10年时间,而至2016年底,新区人口接近140万人,与国外新区开发周期形成鲜明对比。

(二)新区成长动力的区域差异性

新区开发受到内外动力综合影响,其中内生动力包括土地、资本、劳动力等因素,外生动力包括环境力、政府力、市场力等。我国地域辽阔,各地区新区发展动力和限制因素也存在显著差异。如西北地区的兰州新区,政策驱动下2014年底兰州新区建设用地已达到61.9平方公里,但常住人口仅16万人,新区的空间区位、水资源等环境力成为新区发展的制约因素。同在东部地区,新区发展动力也存在明显的区域差异性。以功能相对成熟的浦东新区和滨海新区进行比较(图2),采用全社会固定资产投资相当于GDP比例表征政府力,外贸出口总额相当于GDP比例表征市场力。研究发现,浦东新区全社会固定资产投资比例始终维持在25%左右的较低水平,外贸出口比例在80%左右,以外贸为代表的市场驱动主导;而滨海新区全社会固定资产投资比例仍在45%以上,外贸出口比例呈现逐年下降趋势,仍以政府投资驱动为主,市场力仍处于辅助地位。

(三)新区开发目标的经济驱动性

国外新区开发围绕特定历史时期的城市问题展开,如疏解城区人口、塑造理想人居环境以及平衡区域发展。我国新区开发虽然也提出推动国土空间均衡发展,形成大城市地区多中心空间结构,体制创新改革示范等多重目标,但各阶段均具有明显的经济驱动印记。一方面,各类型新区尤其是国家級新区设立时点与国家宏观经济发展及新区所处区域的经济增速密切相关(图3),新区的设立大都处于国家或区域经济增速降低、面临发展转型时期,国家期望通过设立国家级新区、叠加政策促进区域经济发展。[17]另一方面,由于我国土地市场运行中的二元体制,各类新区普遍存在城市企业化的开发思维,政府通过对农村集体土地的“征用—出让”过程实现地方财政收入的增长,2018年我国房地产开发企业土地购置费用高达36387.01亿元,土地购置费占同期地方财政收入的37.17%,新区土地的大规模开发成为地方政府增加财政收入的主要手段。

(四)新区运行的政府全过程干预性

国外新区开发运行大致可分为政府主导的新区开发模式和市场主导的新区开发模式,前者强调政府在制度、财政、物力方面的驱动作用,后者更为强调市场规律、政府的有限干预和广泛的公众参与。我国的新区开发是在中国特色的体制转型中形成的,区别于西方的经济、政治特征,具有自身的独特性。一是中央政府和地方政府的高度协同性。无论是1990年代中央政府主导的浦东新区开发,还是2010年后地方申请、中央审批的多个国家级新区,我国的新区开发都是中央政府和地方政府协同生产的特殊政策空间,中央政府给予土地、税收、行政审批等方面的政策优惠,地方政府通过“新区政府”“管委会”等多种模式推进新区开发。[18]二是对新区发展阶段的全过程干预。中央和地方政府通过影响新区的空间选址、定位、规模、空间形态、开发时序等进行全过程干预。中央与地方政府高度协同、全过程的新区干预模式有其体制优越性,能够在短时间内形成规模;但同样其副作用也非常明显,大规模超越市场需求的新城开发会给地方政府造成沉重债务负担。

四、对我国城市新区开发的启示与建议

(一)正确认识我国城市新区经济社会发展特征,合理建议新区开发时点

根据世界新区发展的一般规律,当城镇化率达到80%后新区开发基本趋于停滞。2019年我国常住人口城镇化率为60.6%,尚有近20%的成长空间,此外,我国还有2.36亿流动人口需要解决市民化问题。从城镇化速率及未来城镇人口增量看,我国城市新区仍会有20年左右的快速发展期。但这并不意味着未来10年内还会出现城市新区设立的高潮。一方面,2010年后密集设立的13个国家级新区及大量的省市级新区仍处于起步期或成长期,根据其规划用地和人口规模,成熟后能吸收大量的城镇化人口;另一方面,从新区设立的空间格局看,19个国家级新区中8个在东部、2个在中部、6个在西部、3个在东北,在国土空间上已经基本实现均衡,国家级新区的设立速度会趋于放缓。

开发时点方面,新区开发的关键取决于母城是否达到了城市空间跨越式扩张的拐点。赵燕菁认为这个拐点大约出现在人口年均增长率3%,对应的经济成长大约在10%,并维持25年左右的持续增长的时候。[19]李建伟等指出,城市新区开发时机与城市空间扩张速率、人口—城市扩张弹性指数具有强相关性,当城市空间扩张速率和人口—城市扩张弹性指数处于上升增长状态时,就有必要通过设立城市新区来缓解压力。[20]城市新区作为经济高速增长、大规模城镇化的产物,其形成发展与母城经济、人口和用地规模密切相关。在我国经济进入新常态、城镇化增速放缓、城镇开发边界严格管控背景下,未来新区的开发时点需要更加科学审慎。

(二)正确认识我国新区的区域空间差异,合理进行新区选址与空间布局,优化开发动力

我国幅员辽阔,东西部在自然地理、经济发展水平、人口城镇化格局、社会文化习俗等方面都存在明显区域差异。自然地理方面,我国有三大阶梯,西部地区生态敏感,在空间布局上受自然条件制约较大。经济发展水平方面,2018年东部地区GDP和货物进出口总额分别占到全国总量的52.6%和81.5%,而西部地区GDP占比20.1%,货物进出口总额仅为8.1%,外向型经济极弱。人口城镇化格局方面,尽管中西部省会城市出现了人口加速增长特征,但人口流动在空间上仍高度集聚于长三角、珠三角、京津冀等地,[21]而在东北及长江经济带部分城市,则出现了人口“市区—市辖区”双收缩的现象。[22]

因此,需要正确认识我国区域空间差异,明确各新区开发的自然、经济、社会限制因素,优化新区选址、空间布局方案,强化新区开发内外动力的结合。具体而言,东部经济发展水平较高且人口仍有持续流入地区,应合理判断新区开发时机,尽量依托现有产业园区或产业强镇发展。而对于西部内陆地形和生态限制严格、人口持续流出的地区,其新区建设的可行性、发展规模、环境承载能力等都必须经过严格论证。对于有条件建设新区的城市,由于母城经济辐射能力相对较弱,新区的选址应尽量在距离母城30公里以内,通过与母城的功能互动推动发展;产业规划时,应立足区域资源禀赋,重点发展特色经济及与本地产业关联性强的产业,避免引入本地资源条件无法支撑的产业。

(三)正确认识我国新区定位与开发周期,合理控制开发时序、空间布局的紧凑性

在我国特有的快速城镇化、经济高速增长背景下,中国城市新区的人口集聚能力明显快于国外新区,新区的孕育及成长时间显著缩短。与此同时,在经济利益驱动下,我国也出现了大量超前开发的新区,土地城镇化的速度超出人口和产业的集聚能力,大规模的中央商务区或者住宅区开发导致短期性的空城出现,少数内陆地区的城市新区甚至沦为“鬼城”,造成极大浪费。未来新区开发需要两个方面的转变:一是正确认识新区开发周期中短期和长远利益的关系。我国的新区开发尤其是国家级新区不仅关系到某一区域的经济发展,更关系到我国经济社会的战略部署和区域空间格局的重构。新区开发中,土地出让收益仅是解决新区早期成长阶段地方资金短缺的权宜之计,过度依赖土地财政无异于饮鸩止渴。二是在规划编制和实施中,需要强化对城市新区开发时序、空间节奏的引导。开发时序上,应针对新区建设中人口与用地、规模和绩效的动态匹配关系,合理调控土地供应,应对新区人口增长的不确定性,降低新区政府的财政负担;空间开发上,应重点强化规划对新区空间结构性和紧凑度的控制,包括多中心城市空间体系、生态网络控制、建設用地的空间紧凑性等,其中交通—空间发展协同是重点,[23]通过新区合理的结构性布局引导空间紧凑发展。

(四)正确认识地方政府在新区开发中的作用,优化新区治理模式,强化与市场协同

城市新区开发作为一个政策性产物,在新区孕育阶段,政府在土地、税收等方面的政策支持和基础设施的投入对于撬动新区开发至关重要。但随着国家级新区的密集批复,早期新区的“优惠政策”逐渐变成“普惠政策”,其政策效应产生的边际收益递减;从企业看,新区的特殊政策优惠也并非企业选址的决定因素,而受地理区位、经济发展水平、产业集群、社会制度环境等多重因素影响。[24]同时,政府主导的新区开发也导致土地价格扭曲、低效扩张、地方政府负债率增加等问题,特别是2009年以后大规模的新区开发推高了地方政府负债率,[25]增加了政府债务风险。

在新区发展政策式微背景下,新区开发越来越依靠地方政府治理模式的创新以及区域要素市场整合能力的提升。一是在政府治理模式方面,必须建立与新区发展阶段相匹配的管理体制。新区的管治体制具有明显的阶段性差异,以浦东新区为例,自设立以来新区层面先后经历了开发开放办公室、党工委、管委会、新区政府四个阶段,随着新区发展阶段和核心问题的变化,政府的管理体制处于持续优化完善之中。二是强化政府与市场的结合,建立多元参与的开发机制。地方政府工作重点应聚焦在基础设施建设、创新环境培育、营商环境塑造等方面,而非政府事务更应发挥市场、社会组织的积极作用,通过市场机制推动区域要素和资本在新区的集聚。

说明:本文系“十三五”国家重点研发计划资助项目“城市新区规划设计优化技术”(2018YFC0704600)和国家自然科学基金项目“基于空间绩效情景模拟的城市布局方案评价方法研究”(52078352)的阶段性研究成果。

参考文献:

[1]张捷, 赵民.“理想城市”的理性之路——论新城百年实践及我国未来的新城建设[M]. 上海:同济大学出版社,2017.

[2]Morris, E. S..British town planning and urban design. Harlow: Longman, 1997.

[3]沈娉,张尚武,潘鑫. 我国城市新区空间绿色发展的规律和经验——基于我国78个城市新区的案例研究[J]. 城市规划学刊,2020(4):28-36.

[4]Hafez, RehamM . New cities between sustainability and real estate investment: A case study of New Cairo city[J]. HBRC Journal, 2017(13):89-97.

[5]冯奎,等. 中国新城新区发展报告[M]. 北京:企业管理出版社, 2017.

[6]杨东峰,刘正莹.中国30年来新区发展历程回顾与机制探析[J]. 国际城市规划, 2017 (2):26-33+42.

[7]武廷海, 杨保军, 张城国.中国新城:1979~2009[J]. 城市与区域规划研究, 2011(2):19-43.

[8]晁恒, 马学广, 李贵才. 尺度重构视角下国家战略区域的空间生产策略——基于国家级新区的探讨[J]. 经济地理, 2015(5):3-10.

[9]殷洁, 罗小龙, 肖菲. 国家级新区的空间生产与治理尺度建构[J]. 人文地理, 2018(3):94-101.

[10]李云新,贾东霖. 国家级新区的时空分布、战略定位与政策特征——基于新区总体方案的政策文本分析[J]. 北京行政学院学报, 2016(3):22-31.

[11]李燕. 日本新城建设的兴衰以及对中国的启示[J]. 国际城市规划, 2017,(2):18-25.

[12]许学强, 周一星, 宁越敏. 城市地理学[M]. 北京:高等教育出版社, 2009.

[13]朱孟珏,周春山.国内外城市新区发展理论研究进展[J].热带地理, 2013, 33(3):363-372.

[14]胡文娜. 国际新城新区建设实践(十七):法国新城——案例:马恩拉瓦莱新城[J]. 城市规划通讯, 2015 (17):20.

[15]KafkoulaK . New Towns[J]. International Encyclopedia of Human Geography, 2009:428 -437.

[16]赵星烁, 杨滔. 美国新城新区发展回顾与借鉴[J]. 國际城市规划, 2017 (2):10-17.

[17]谢广靖, 石郁萌. 国家级新区发展的再认识[J]. 城市规划, 2016(5):9-20.

[18]王佃利,于棋,王庆歌.尺度重构视角下国家级新区发展的行政逻辑探析[J].中国行政管理, 2016 (8):41-47.

[19]赵燕菁. 高速发展条件下城市增长模式[J]. 国外城市规划, 2001(1):27-33.

[20]李建伟,刘科伟,刘林. 城市空间扩张转型与新区形成时机——西安实证分析与讨论[J]. 城市规划, 2015(4):59-65.

[21]王新贤,高向东.中国流动人口分布演变及其对城镇化的影响——基于省际、省内流动的对比分析[J]. 地理科学,2019 (12):1866-1874.

[22]张学良,刘玉博,吕存超.中国城市收缩的背景、识别与特征分析[J].东南大学学报(哲学社会科学版),2016,18(4):132-139+148.

[23]张尚武,金忠民,等.战略引领与刚性管控:新时期城市总体规划成果体系创新——上海2040总体规划成果体系构建的基本思路[J]. 城市规划学刊, 2017(3):19-27.

[24]晁恒,满燕云,王砾,等.国家级新区设立对城市经济增长的影响分析[J]. 经济地理, 2018, (6):19-27.

[25]常晨, 陆铭. 新城之殇——密度、距离与债务[J]. 经济学季刊, 2017(4):389-410.

The Law of the Development of New Urban Areas in the World and Its Enlightenment to the Planning of New Urban Areas in China

Pan Xin, Zhang Shangwu

(College of Architecture & Urban Planning, Tongji University, Shanghai 200092, China)

Abstract:Respecting the law of new areas development is an important premise to guide the green development of new urban areas. This paper selects mature new urban areas around the world metropolis such as London, Paris, New York, Tokyo and Seoul, and discusses the development rules of new urban areas in the world from the perspectives of their historical development stage, growth impetus, construction cycle and development subject. Based on the analysis of the development space and time environment, growth force, development goal and operation management of new urban areas in China, this paper concludes that the new areas planning should correctly understand its own characteristics in terms of economic and social development stage, regional spatial difference, functional orientation and development cycle of new areas, and operation and management. In the development planning of new urban areas, it is necessary to rationally determine the development time point, optimize the development power, control the development sequence and spatial configuration, and optimize the governance mode, so as to promote the green and healthy development of new urban areas.

Key words:new urban areas; development law; China; planning enlightenment

责任编辑:王明洲