智能化医用防护服创新设计研究

尹 伊,曹佳想,贾纪玉

(山东工艺美术学院 服装学院,山东 济南 250300)

1 引言

新冠肺炎疫情自2019年末出现以来,因其具备较高的传染性和较快的传播速度,成为全世界关注的问题。虽然目前国内疫情逐渐被控制,但仍具备疫情常态化的可能,因此除了日常采取有效防护措施外,快速发展与疫情相关的科学技术和防护设施也是至关重要的。抗击新冠肺炎疫情期间,医护工作者始终奋战在最前线,而医用防护服则是他们与病毒之间唯一的保障。因此本文借助现代智能化技术,研究智能化医用防护服的开发与应用,展示智能化医用防护服的功能及其研发趋势。

2 医用防护服研究现状和发展趋势

2.1 医用防护服理论研究现状

21世纪以来,世界各地不同程度的爆发各类传染性疾病,医用纺织品越发引起人们的关注。医用防护服作为医护工作者的安全保障,近年来需求量显著提高。我国医用防护服因使用的原材料种类不同,具备的性能也不同[1]。目前医用防护服主要使用的材料是透气膜非织造布,生产制造则严格按照中国国家标准GB 19082-2009《医用一次性防护服技术要求》,该标准内的各项检测项目主要针对医用防护服各部位的过滤效率、抗断裂强力、抗合成血液穿透力等关键性能,以此标准进行生产的医用防护服在一定时效内可以满足医护工作者的基本使用需求,为其提供安全保障,但在抗击新冠肺炎疫情期间,此类型医用防护服的弊端越发明显,暴露出一定的问题。

2.2 医用防护服现存问题

通过新冠肺炎疫情期间的新闻报道和作者对一线医护工作者的线上问卷调研,了解到医用防护服在实际使用过程中存在的问题,主要体现在舒适性差,安全性和便利性不足三个方面。

2.2.1舒适性差

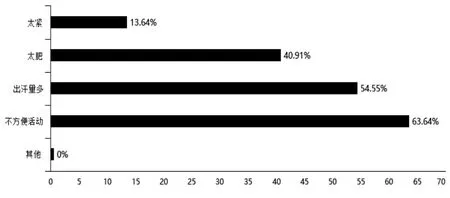

目前市面上使用的医用防护服主体材料是覆膜的聚丙烯纺粘非织造布,材料本身吸水性和透气性不佳,医护人员抗击新冠肺炎疫情期间工作量、出汗量大,还需佩戴口罩和护目镜,导致穿着者的湿热性和透气性体验较差。国家卫生健康委员会建议每4h更换一次医用防护服才可保证穿着时湿热性能正常,但新冠肺炎疫情期间医护工作者的工作时长普遍超出4h。此外,为适应多数人的身体形态大部分医用防护服通常设计的宽松肥大,导致部分医护人员在工作中常遇到防护服不合身等问题,增加穿着者的不适感。图1为作者对北京某医院问卷调研情况分析,问题为医用防护服穿着不适的具体原因。

图1 医用防护服穿着不适的具体原因

2.2.2安全性不足

医用防护服虽采用压胶粘合工艺进行封边,但其配套的手套、脚套之间仍存有缝隙,并有医护工作者反映手套脚套易滑脱的问题。市面上普遍使用的医用防护服前门襟拉链外侧仅有一层双面胶用来密闭,安全性得不到绝对保障,且医护人员工作环境特殊,容易对防护服造成一定损害。调研过程中发现,医护人员对医用防护服整体设计中最不满意的部分为医用防护服安全性(见图2)。

图2 防护服整体设计满意程度调研

2.2.3便利性不足

按照正确的顺序完成一次医用防护服穿戴要经历繁琐的步骤,不利于应急情况的处理(见图3)。为了保证穿着期间安全性,医用防护服仅能穿戴一次,这导致医护工作者如厕困难等问题。另外,医用防护服对穿着者全身遮蔽,没有身份识别的标识,无法快速准确的识别他人,在抗击新冠肺炎疫情期间造成医护人员交流不便,降低了工作效率。

图3 医用防护服穿脱不便部位分析

2.3 医用防护服发展趋势

受疫情影响,医用防护服等医疗纺织用品的需求量显著提升,市面上广泛使用的医用防护服暴露着明显的问题,其作为功能性服装,不仅要具备优异的防护性能,自身的功能性和舒适性也会影响到医护人员的工作效率。服装作为人体的“第二层皮肤”,能够对服装内外部环境和状态做出感应变化,并将变化实时反馈[2]。因此,智能化可穿戴设备与医用纺织品的结合是未来发展的主流趋势之一。

3 智能化医用防护服功能研究

随着我国科学技术不断进步,可穿戴智能化服装逐渐向健康监控、医疗、保健等领域发展。智能化医用防护服从解决现有防护服的问题出发,具备内外气体循环功能、信息监控功能、健康体征监测功能、防护服破损警报功能、心理慰藉功能。

3.1 内外气体循环功能

目前医用防护服普遍存在湿热舒适性较差的问题。市面上广泛应用的医用防护服通常是由纺粘覆膜法、纺粘-熔喷-纺粘复合制备而成,虽具有良好的防护性能,但在排出湿热气体方面略显不足。为解决这一问题,现已研发具备单项导湿性能的面料,如纳米防护膜材料等可以改善医用防护服湿热性能的材料,但仅从材料入手,无法确定穿着后的实际效果。2020年6月,河南驼人集团研制出一款医用正压防护服,其防护服外配备可重复使用能够过滤病毒的送风机,有效保证医用防护服内安全稳定的送风,但此类防护服具有一定的局限性:(1)正压防护服使用的材料较厚,正压充气后活动不便;(2)送风机由一块12V的锂电供电,维持时间短;(3)过滤系统一旦被打湿就失去净化功能。因此,未来智能化医用防护服的研发可将现有正压送风装置升级为具备防水、防液体喷溅性能的气体循环装置,固定每30分钟完成一次气体循环,或由医护人员操纵防护服气体进出,既减少电量损耗,又能排出体内湿热气体,使医用防护服不必一直增压充气,更便于医护人员的操作和活动。

3.2 信息监控功能

自20世纪90年代美国麻省理工学院研发出可穿戴多媒体计算系统后,可穿戴技术和智能服装的研究受到广泛关注。随着科技不断地完善和进步,服装不仅只有保暖和蔽体的功能,也是成为智能穿戴技术的载体,具备一定的信息收集、信息监控、资料反馈功能。

3.2.1健康体征监测功能

抗击疫情期间,高强度高密度的医疗工作使医护人员的身心健康难以得到保障,甚至出现过度疲劳而牺牲在岗位的医疗工作者。所以,除了对患者进行健康监控外,医护人员同样也需要健康体征的监测。医用防护服作为疫情期间医护人员每天必不可少的穿戴装备,具有有效监测人体各方面生理数据的天然优势。2016年,Hexoskin公司发售了一款由多种感受器集成的智能运动T恤,这款T恤每分钟能收集42000个身体数据,可以测量心率变化、步数、卡路里消耗等,还能追踪心跳和呼吸活动,以及睡眠和环境[3]。因此,未来智能化医用防护服可以将柔性传感器安置在防护服内贴近医护人员心脏、肝脏、肾脏等位置,对其日常工作时的心率、体温、血压、血糖等数据实施有效监测,在身体出现异常情况时触发医用防护服警报系统,得到及时的帮助和治疗。并且智能化医用防护服还可通过传感器把每日收集的身体各部位信息数据传输到分析系统中,医护人员可通过分析系统给出的健康体征数据,及时得知自身健康状况,提前预防身心疾病。

3.2.2防护服破损警报功能

经调查,半数以上的医护人员存在担心医用防护服破损的问题。常规防护服款式肥大,医护人员工作环境特殊,稍有不慎容易造成防护服破损。如不能及时发现破损部位,医用防护服便起不到相应的防护作用。未来智能化医用防护服首先应具备耐磨损的特性,可以避免一定程度的剐蹭,再将柔性纺织结构、嵌入式电感传感器等系统集成技术通过“编织”的方式与纤维混纺在一起,应用在智能化医用防护服上。当感知到智能化医用防护服某部位出现破损,就立即启动防护服破损警报功能提醒穿着者更换防护服,以免造成感染。

3.3 身心慰藉功能

在21世纪体验经济大环境下,智能化服装所拥有的不同功能性可以给穿着者带来心理、生理上的慰藉和认同,从而调整穿着者的心理和生理状态。抗击疫情期间,不少医护人员在医用防护服背面涂鸦,或者写下疫情结束后的心愿,用来发泄自己过度的身心压力。因此,智能化医用防护服增加身心慰藉功能,可以对医护人员的身心健康甚至工作效率起到重要作用。

例如,蒙特利尔大学和伦敦大学研究人员设计开发的Wearable Absence Project智能情绪感知风衣。其内部装配有可监测身体信号,判断情绪变化的柔性传感器、身体信号分析器和扩音器,可将穿着者的生理数据通过衣物中的传感器传输到分析系统中,再根据不同穿着者的心理状态回传适合其心情的音频或音乐。疫情期间,医护人员和以往相比工作时间更长,工作量更大,导致身心压力剧增,因此,未来智能化医用防护服在感知到穿着者出现巨大的心理波动时,应及时给予相应的安慰。例如在智能化医用防护服内安装柔性传感器、语音播放器等数字化科技产品,通过传感器感知医护人员心理波动幅度,如心理波动幅度较大,可通过播放器播放舒缓音乐,医护人员也能录制家人的语音或鼓励话语进行播放,及时控制情绪变动。

4 智能化医用防护服结构研究

智能化医用防护服和传统纺织服装一样,应注重款式结构设计。在抗击疫情期间,医用防护服的结构可分为连体式和分体式两种,通常情况下医疗部门为保障医护人员的安全而普遍选择连体式结构,但这类防护服在实际使用过程中暴露出一些问题。因此,未来智能化医用防护服应在解决现有防护服结构不足的基础上,与服装人体工程学相结合,使之适用于不同性别、年龄、体型的穿着者。

4.1 人体工学在智能医用防护服结构应用

未来智能化医用防护服研发仅围绕安全性是不够的,还应该注重不同性别、体型医护人员的着装感受。因此,智能化医用防护服在服装结构方面可以与人体工程学相结合。目前为止,市面普遍使用的医用防护服为男女同号,可供选择的尺码较少,为了适合多数人的体型,防护服往往设计的较为肥大,厉谦等人发表的《一次性连体医用防护服的舒适性分析》文章中提到:身高151~155cm和186cm以上体型偏瘦的医护工作者因衣下间隙明显过大而造成不适体,GB19082-2009《医用一次性防护服技术要求》已不能满足所有医护工作者的身高和体型[4]。

因此,为了保证智能化医用防护服各部位科技元件能够发挥准确稳定的作用,可以通过与人体工程学相互结合来解决防护服不合体、科技元件尺寸不匹配的问题。例如2020年6月李晶莹,时皎皎发明公开的《一种便于穿戴的智能医用防护服》[5],该防护服上衣、下裤、腰部均设置有长度调节机构,衣物本体设置有开合机构,医护工作者可根据自身四肢长度调节衣袖、裤腿和腰围的长度,提高医用防护服的合体性。

4.2 智能制衣技术在医用防护服结构应用

现如今服装大规模定制市场逐步发展,智能制衣技术成为关键的一点。当未来科技发展完备,智能化医用防护服便可以通过信息大数据、大规模定制模型设计软件、大规模定制排料软件、服装量体归号软件、2D&3D试穿软件等智能制衣技术,测量出不同人体部位最适活动结构和空间,充分应用服装人体工程学,生产出可以将智能化科技元件与医用防护服各部位紧密结合,并适用于不同性别、年龄、体型穿着者活动结构的智能化医用防护服。

5 智能化医用防护服材料研究

在科技水平不断提升的当下,智能化服装因同时具备传统服装材料特性和智能化功能性,使用范围广泛,通过智能服装材料可以充分优化服装材料特性,提高服装功能性。

5.1 智能化抗菌材料分析

医用防护服最主要的作用是隔离传染性病毒,保障医护人员不被感染。因而,未来智能化医用防护服可以从抗菌材料入手,通过添加不同材质的抗菌剂,改变现有防护服只具备单一阻隔的能力,使之具备主动杀菌或抑制微生物生长的功能。例如,光催化型纳米抗菌材料的自消毒能力,郭亚在《抗菌材料的应用与发展》中介绍,在光催化剂的作用下,纳米TiO2等N型半导体无机材料可以激活水和空气中的氧,形成有强氧化能力的羟基自由基和活性氧离子,能在短时间内抑制细菌生长,达到抗菌的目的[6]。另外,北京赛特瑞科技发展公司研发出一种纳米层状银系无机抗菌复合功能母粒,与该母粒共混纺丝的纤维具备耐洗涤、耐光照、耐高温,可染性和可纺性好,抗菌持久的特点。因此,未来智能化医用防护服可以与抗菌性能稳定、抗菌时间长、抗菌效果好的抗菌剂相结合,通过使用功能性助剂提升医用纺织品的附加值,起到有效提高医用防护服安全性并主动抑制细菌生长的作用,为医用防护服的透气透湿性提供有利发展条件。

5.2 透气透湿材料分析

医用防护服的透气透湿性能低是其舒适性最大的制约条件,复合非织造布在透湿性和透气性上表现不佳,未来智能化医用防护服在服装材料上应进行相应的改进,使之通过智能材料维持防护服内湿热温度或及时排出多余水汽。例如,美国马里兰大学开发的覆盖导电碳纳米管的特制纱线制成的可自动调节冷暖的面料,这种面料包含吸水和疏水两种复合材料,当身体出汗时,面料可使更多热辐射通过,当寒冷和干燥时,面料可减少热量逃逸。除了智能化材料的应用外,韩玲等人在《改善医用一次性防护服热湿舒适性的研究进展》一文中也提到了单项导湿、异形截面纤维、纳米防护膜材料、相变微胶囊几种可以改善医用防护服热湿舒适性的相关技术[7]。虽然当下智能化医用防护服材料在透气透湿性上的研究已经层见迭出,但如何做到既保证安全性又兼顾透气透湿性,高性价比和高利用率还值得进一步研究。

5.3 可持续发展材料分析

抗击疫情期间,我国大量使用用即弃型医用防护服造成材料消耗大、资源利用率低、浪费严重和后续处理复杂等问题。所以,使用可循环利用材料等环保材料制成的医用防护服或可以重复使用的医用防护服成为未来智能化防护服研发的关键。例如,2020年4月,北京邦维公司生产出可重复使用的医用防护服,约可承受10次医疗洗涤消毒,并改变传统医用防护服的外贴条结构,采用内压条、气密拉链、双袖口及双裤口设计,提高了整体的防护严密性[8]。此外,曾君堂等人发明了一种可重复洗涤的医用防护服材料的制备方法,该方法通过非织造布浸入的聚酯多元醇与聚氨酯预聚体反应微发泡,与聚四氟乙烯乳液共同形成具有微孔的兼具柔性和弹性的保护层,可以满足医用防护服重复多次使用的要求,也保证了其良好的透气性和防水性。目前,因医用防护服非织造布的主要纤维材料是聚丙烯、聚乙烯等不易降解物质,所以没有研发具有可降解能力的非织造布,但已经有公司生产出可降解的涤纶面料,其通过在纺丝过程中加入生物可降解添加剂,形成新型的纺丝原液,以制成亲水性的聚酯纤维。未来智能化医用防护服材料也可以通过与生物可降解添加剂进行复合,研发出具有可降解能力的非织造布,遵循可持续发展战略。

6 结论

通过对前线医护工作者的问卷调查和分析,总结现有医用防护服暴露的问题,主要包括因湿热透气性差导致的舒适性不佳,防护服易磨损、连身结构不易穿脱导致的安全性和便利性不足几方面。

通过研究提出了解决以上问题的方法,具体如下:

智能化可穿戴设备与医用纺织品的结合是未来发展的主流趋势之一,通过电子信息技术与医用防护服的结合,可以有效解决现有医用防护服存留的问题,并具备内外气体循环功能、信息监控功能、心理慰藉功能等更加专注于穿着者身心感受的服用功能。

医用纺织品与人体工学、智能制衣技术的结合,为可穿戴设备在医用防护服上的应用提供有利条件,也为防护服大规模定制提供可能。

智能化服装同时具备传统服装材料特性和智能化功能,因此适用范围广,在医用防护服材料方面,应更加注重不同功能性材料的开发与应用。例如抗菌材料使防护服具备主动杀菌或抑制微生物生长的功能,透气透湿材料保持穿着者体表恒温恒湿,可降解可持续发展材料则可以减轻由于防护服带来的环境问题。