电影片名翻译归化策略初探

——以恐怖电影片名翻译为例

田春霖

一、引言

电影片名作为电影宣传与发售时观众对电影最为直观的印象,如同广告一般,可提供信息、争取顾客、保持需求、开辟扩大市场以及确保质量[1]。如果有意将电影发行到海外或者参加国际影展,往往涉及电影片名翻译的问题。电影片名的翻译对于电影的发行方、制片方意义重大。若片名翻译不够准确,则无法表达电影内容和情感;若片名翻译过于标新立异,容易令观众望而生怯,无法激发观影欲望。本文以电影片名翻译为研究对象,以恐怖电影中僵尸电影的片名翻译为例,探讨归化策略的实际运用。

二、文献综述

目前关于片名翻译的研究一部分集中在翻译理论对于片名翻译实践的指导。常笑[2]结合《出水芙蓉》一片,运用目的论分析了该电影的片名翻译如何在心理层面、文化层面、语言层面符合宣传的目的。卢涤非[3]指出了社会文化因素对翻译的影响,借鉴多元系统论,认为片名翻译受到翻译在时代的地位的影响。邹素[4]也研究了社会文化因素对片名翻译的影响,借鉴改写理论,认为电影片名翻译受到语言文化规范、意识形态规范、诗学规范、赞助人以及观众的娱乐化心态等因素的制约。

电影作为影视文本(visual text),受到电影学、哲学等多领域理论的影响,因此在研究电影的片名翻译时,也需要借鉴其他相关领域的理论指导片名翻译实践。雷静[5]从全息理论分析电影片名与电影的关系,体现在电影片名翻译是变异策略的运用,具体表现为主题的具象化、效仿经典的模式化、突出特征的简洁化。单畅、王永胜[6]从美学理论探讨电影片名翻译应该为观众提供美学体验,以观众为中心,为其留下文化阐释空间。康宁[7]结合电影的社会文化因素,论证文化图式理论应用在电影片名翻译的可行性。该研究认为翻译属于语码转换活动,观众可以利用脑海中已经存在的知识理解和感知人类社会中的各种文化现象,包括电影的片名。熟悉的片名往往引起人们对于类型电影的认识,能够降低新电影无法满足观众预期的风险,极大地降低不确定性。

笔者整理文献时发现,结合电影学探讨电影片名翻译的研究尚属于新课题。因此本文选取电影片名翻译为对象,以恐怖电影中僵尸电影这一类型的片名翻译(见表1)为例,结合电影学相关理论分析恐怖电影片名翻译的归化策略。本文认为将“僵尸”译作vampire,用西方观众较为熟悉的“吸血鬼”代替表达“僵尸”,是归化翻译策略的体现,改造目标语环境中陌生的形象为熟悉的形象,以便目标与读者(观众)理解[8],有助于海外观众了解僵尸电影,有利于电影的宣传和发售。

表1 僵尸电影片名及其翻译

三、僵尸电影片名翻译

(一)吸血鬼形象分析

Vampire一词在柯林斯在线词典中的解释为传说和恐怖故事中在夜间离开坟墓吸食活人血的吸血鬼。吸血鬼形象源于《圣经·创世记》中因嫉妒而杀害了兄弟的该隐,他受到上帝的惩罚,其后世子孙终生只能生存于黑暗当中,靠吸食血液为生[9]。另一种说法认为吸血鬼形象本是犹大,因为背叛了耶稣而受到上帝的惩罚,将其变为吸血鬼赎罪[10]。

本文选取电影《德古拉》(Dracula)作为吸血鬼影视形象的分析文本,原因在于该影片在吸血鬼电影中的经典地位以及影响力。该片为观众创作出具有符号标志的德古拉公爵形象,在叙事上为吸血鬼类型电影提供范式,引发拍摄同类型电影的热潮。德古拉来自特兰西瓦尼亚(Transylvania),以吸食人血为生,在一位地产经纪的帮助下,将房产迁至伦敦。德古拉在伦敦吸食年轻女子Lucy的血液,同时危及其朋友Mina。众人意识到德古拉的真实面目,决定与其决一死战。

《德古拉》电影改编自Bram Stoker创作的同名小说,塑造了一个符合西方国家对犹太人形成刻板印象的德古拉公爵。特兰西瓦尼亚是东欧国家罗马尼亚的一部分,位于被称为“欧洲火药桶”的巴尔干地区。这样的设定难免令观众联想到巴尔干地区一战时期的动荡局势,令观众感到不安和畏惧。另外,德古拉公爵从特兰西瓦尼亚迁至英国是出于房产搬迁的需要。西方国家认为犹太人普遍对置业、囤积金钱表现出浓厚兴趣,这样的经济行为扰乱金融市场,为社会带来动荡,因此西方社会反犹情绪一度高涨[11]。

另外,第一次世界大战后,大量东欧移民涌入美国,融入美国社会。美国民众对突如其来的移民感到恐惧,担忧美国人受到“荒蛮”地区的影响,因而采取移民配额制度限制移民入境[12]。电影中德古拉通过吸食人血将受害者同化为吸血鬼的行为,尤其是电影中通过将自己的血分给Mina并将其变为吸血鬼,这可以看作是美国人对“血统纯正”的本溪人受到外族人影响的担忧。作为能够孕育下一代的女性,在本片中成了国土家园的防线,代表外来势力的德古拉通过袭击女性受害者并将其变为吸血鬼,威胁了美国人的“血统纯正”[13]。德古拉这个危险的“他者”,显示了以地域为划分的“自我”和“他者”的冲突。

(二)电影片名翻译归化策略

《辞海》中对于“僵尸”这一词条的解释为“倒毙的尸体”。《史记·淮南衡山列传》记载:“死者不可胜数,僵尸千里,流血顷亩。”僵尸后指僵硬的尸体,又常用来比喻腐朽的事物。中国僵尸电影中的僵尸形象多源于民间记载:“‘僵尸’多源于湘西民间赶尸的风俗。湘西地区的汉人客死他乡后,其尸体必须落叶归根。但湘西地形复杂,借助车马等运输工具运尸耗资巨大,‘赶尸’这一行业便应运而生。‘法师’在前方引路,尸体在后跟随。”[14]。清朝袁枚的《子不语》和纪晓岚的《阅微草堂笔记》中均对僵尸有所记载。袁枚描述僵尸“跳跃而来,披发跣足,面如粉墙”。但是,“僵尸”也并不是完全对人类无害。蒲松龄在《聊斋》里的《尸变》记述:四个旅客投宿客店,恰巧店家媳妇刚刚逝去,因此“停尸室中”。不料当晚发生了尸变,女尸对旅客“吹气”,受害者皆殒命。在史料基础上,僵尸电影为僵尸加入了吸血鬼的嗜血特性。

僵尸电影片名将“僵尸”翻译成vampire,而非jiangshi或者geungsi这样遵循汉语拼音或者粤语罗马拼音的译法。西方文化中并不存在身着清朝服装的僵尸形象,但是存在能够使人恐惧的吸血鬼形象。在海外市场发行僵尸电影,制片方如果直接将“僵尸”音译为jiangshi,于海外观众而言,翻译太过陌生,无法将“僵尸”顺利融入个人认知中,从而丧失观影兴趣。因此采用符合西方观众认知的vampire这一译法存在必然性。

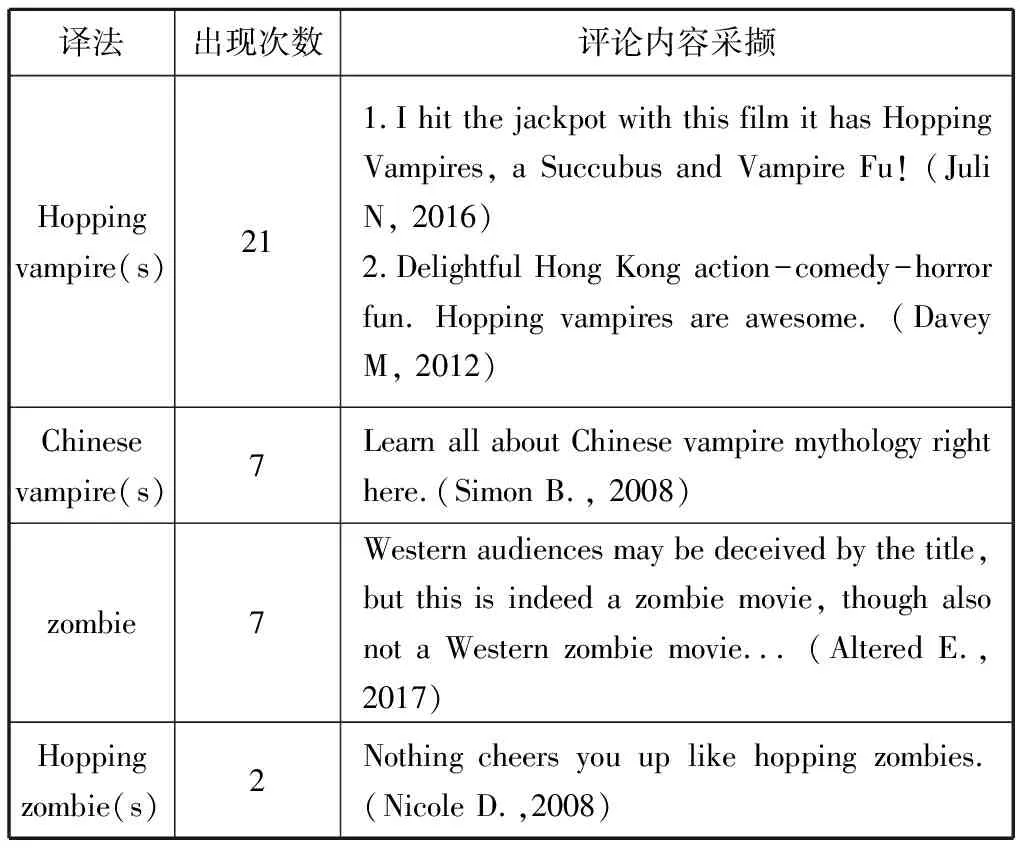

本文搜集电影评论网站“烂番茄”(Rotten Tomatoes)上对于僵尸电影《僵尸先生》的评论也证实了这一观点。烂番茄网站用户以北美观众以及影评人为主,个人可以注册账号,在网站上发表对电影的评价和认识,与其他影迷互动,形成线上的电影社团。本文按照时间倒序收集2008—2020年在网站上最新发表的160条关于《僵尸先生》的影评,发现大多评论者均认同vampire这一译法。有趣的是,在采用其他译法称呼“僵尸”的38条评论中,有21条将“僵尸”称作hopping vampire(s);7条称Chinese vampire(s);1条称geungsi(僵尸的粤语拼音写法); 7条称zombie;2条称hopping zombie(s)。

表2 烂番茄网站上观众于“僵尸”的称呼统计

鉴于hopping vampire以及Chinese vampire两种译法基本也以vampire为主要词语,因此也可理解为观众基本认可vampire这一译法。另外,geungsi为“僵尸”的粤语拼音译名,是观众采用了“僵尸”异化翻译策略指导下的译法。

关于将“僵尸”称为zombie,《牛津高阶英汉双解词典(第6版)》将其解释为“靠巫术起死回生的僵尸”。Zombie一词源于海地(Haiti),意为灵魂、逝者。人类学家William B. Seabrook曾前往海地与巫师(sorcerers)一起生活,观察到巫师将尸体变为僵尸作为麻木的工作机器替代人力从事重复性的工作,毫无反抗能力。结合海地被法国殖民的历史,甚至可视僵尸为黑奴的隐喻[15]。

美国电影使用僵尸作为恐怖的怪物形象,创造性地为其添加了食人的习性。美国电影中的僵尸成群结队出现,拖着腐朽的身躯前行寻找食物(人类)果腹,被袭击的受害者也随即变为僵尸,进一步攻击其他无辜的人类,令观众感到不适,不免令人联想到关于疾病传播的隐喻[16]。无论如何解读zombie的含义,海外观众将“僵尸”理解为zombie是将陌生的概念纳入已有的认知结构的结果,体现图式理论在生活中的应用。

归化策略也被应用于众多其他类型电影的片名翻译之中,意在减少观众的认知负荷,利于观众对于电影的理解。例如,徐克导演的动作片《黄飞鸿》(1992)的英文片名为OnceUponATimeInChina,这一片名明显借鉴了美国1984年上映的电影《美国往事》(OnceUponATimeInAmerica)。两部电影在叙事上有异曲同工之妙,均表现兄弟朋友间出生入死的情谊。但是《黄飞鸿》立意更广,体现中华民族自强不息的美好品质。王家卫导演的文艺片《花样年华》片名译作InTheMoodForLove,片名翻译改编自歌手Bryan Ferry发行的歌曲I’mInTheMoodForLove. 歌曲表现男女暗生情愫的美好时刻。电影中,由于男女主人公在各自的婚姻生活中无法得到精神慰藉,因而在一次次的偶遇中互相产生好感,但囿于家庭和道德的约束,最终不得不放弃这段感情,回归家庭生活。2012年上映的喜剧片《人在囧途之泰囧》英文片名译作LostinThailand,这一翻译改编自电影《迷失东京》(LostInTranslation)的片名。《迷失东京》讲述身在东京的两名美国人因不通晓日语、不了解日本文化,感受到孤立,因而相互慰藉、相互陪伴的故事,事实上与《人在囧途之泰囧》的喜剧基调并不完全相符。但两部电影均表现身在异乡面对陌生文化的无助和被动。

四、结语

本研究认为电影片名的英文翻译采取归化的翻译策略,能够帮助观众降低认知负荷,从而利于电影宣传和发售。本文以恐怖电影片名翻译为例,探讨电影片名翻译的归化策略,研究电影学和翻译学的交汇点,拓展了翻译学的研究空间。