根域限制栽培葡萄树与冬小麦间作对树麦的冠层温湿度、光合和产量的影响

汪瑞琪,马文礼,郭丁菡,刘美玉,徐 岩,陈秋菊,纠松涛,马 超,张才喜,许文平,王 磊,王世平

(1.上海交通大学农业与生物学院,上海闵行 200240;2.宁夏农垦农林牧技术推广服务中心,宁夏银川 750021;3.石河子大学农学院,新疆石河子 832003)

在相对高大果树行间种植粮食、饲草、蔬菜、油料等作物是一种重要的间作模式[1-4]。在此类间作模式下,果树与作物合理互补搭配种植,能够形成生物种群多样化、空间结构多层次、产出功能多极化、效益产出综合化的人工立体生态群落[5-8]。良好的作物间套配置可充分利用作物不同季生长发育的特点,实现一地多收,达到果粮、果菜兼顾的良好效果,对提高土地利用率、缓解粮经争地、增加农民收入、实现可持续发展、活化农村经济有着重要意义[9-11]。研究发现,在塔里木地区,果麦间作能够明显改善田间小气候环境,有效防止干热风及强对流等灾害性天气对农作物造成的危害[12]。新疆地区的核桃间作小麦系统中远冠区小麦的各项生理指标均优于冠下区,显示在此间作系统下,需要选择适宜的耐遮荫的小麦品种[13]。温室葡萄间作青蒜苗+生菜、香菜+生菜、菠菜+生菜模式的单位面积纯收入相比单作可分别增加82%、31%及45%[14]。火龙果间作蚕豆不会对火龙果造成影响,而且可有效填充火龙果从种植到结果之间的8~12个月的空窗期,极大地提高土地利用率,增加经济产出[15]。苹果树间作树莓、榛子对苹果树冠上的害虫影响很小,并不能控制苹果园的害虫发生[16]。选择适宜作物与甜橙间作,可为甜橙的生长发育提供最适宜环境,提高间作系统的经济效益[17]。在果树与小麦的间作中,地下部根系交错的养水分竞争和果树高大树冠的遮荫会造成二者相互影响。本试验通过设计限制葡萄树根系分布在树行内的栽培模式和篱壁型叶幕形态,探讨这一栽培种植和整形模式下的葡萄树间作冬小麦对两种植物田间小气候、生长发育和产量的影响,并分析该间作模式的经济效益。

1 材料与方法

1.1 试验材料和试验设计

试验在江苏省连云港市东海县石梁河镇帕蒂亚葡萄庄园的5年生根域限制栽培‘醉金香’葡萄园进行。葡萄树行距4 m,株距2 m,种植方式和叶幕构形如图1所示,行间种植冬小麦。于2018年11月5日撒播冬小麦品种烟农19号,播种量为525 kg·hm-2,播种宽度为2 m,与葡萄行间距1 m,葡萄和冬小麦均为南北向定植。单作与间作葡萄和冬小麦管理参照当地正常管理。

图1 根域限制栽培葡萄-冬小麦间作模式图

在单作(CK)和间作冬小麦区域中,沿对角线各随机划分3个1 m2的样方,自西向东,将间作冬小麦田均匀划分为西边界、西中区、正中区、东中区、东边界5个小区,每个小区宽40 cm。在冬小麦拔节期(4月2日)、孕穗期(4月26日)、灌浆期(5月19日)测定冬小麦的冠层温湿度、光照强度、旗叶净光合速率、分蘖消亡动态、株高、叶面积、干物质积累量;成熟期(6月9日)测定冬小麦的产量,并取样带回实验室进行室内考种。于葡萄萌芽前6 d(4月2日)、萌芽后18 d(4月26日)、开花前6 d(5月19日)、开花后16 d(6月10日)、软化期(7月28日)、成熟期(8月18日)测定葡萄树的温湿度、净光合速率及产量。实地调查葡萄和冬小麦单作与间作三种种植模式的经济 效益。

1.2 测定指标及方法

冬小麦冠层温湿度测定:在3个样方内冬小麦的冠层,各分别放置一个HOBO UX100-003温湿度记录仪(美国Onset公司),从早上6:00至晚上18:00每隔1 h自动记录一次冬小麦的冠层温湿度。

冬小麦冠层光照强度测定:从早上8:00至晚上18:00每隔2 h,采用由光敏电阻配合光电转换器自主设计焊接制成的集成光照强度测量装置测定CK和间作冬小麦5个小区的冠层光照强度。CK和间作冬小麦均在划分的3个样方附近分别测量,作为3次重复。

冬小麦分蘖消亡动态调查:每次试验均记录3个样方内冬小麦的总茎数,由总茎数的变化得到分蘖消亡动态。

冬小麦净光合速率测定:从早上8:00至晚上18:00每隔2 h,采用PP SYSTEMS TPS-2光合仪测定冬小麦旗叶的净光合速率。对于间作冬小麦分别测量5个小区。单作和间作冬小麦均随机测定3个叶片作为重复,每个叶片均测定3次。

冬小麦株高测定:采用卷尺测定冬小麦从地面至植株顶端的高度(不计麦芒)。对于间作冬小麦,分别测量西边界、西中区、正中区内的株高。单作和间作冬小麦均在划分的3个样方附近分别测量,作为3个重复,每次测量10株冬小麦作为1个重复。

冬小麦叶面积及干物质积累量测定:每次试验均随机选取3个位点(除样方外),分别取间作冬小麦的西边界、西中区、正中区及单作区30个植株,用自封袋密封带回实验室。先采用称重法测定叶面积,之后将冬小麦根系清洗干净并用烘箱烘干整株冬小麦之后称重得到干物质积累量。

冬小麦测产:在冬小麦成熟时,分别收取划分的3个样方内所有的籽粒,带回实验室烘干得到实际产量。在3个样方附近分别取间作冬小麦5个小区及单作区的30个小麦穗带回实验室调查穗粒数、千粒重。由穗粒数、千粒重、穗数计算出理论产量。

葡萄树温湿度测定:随机分别在根域限制单作和间作葡萄田的3株葡萄树主蔓上方的60 cm处,各放置一个HOBO UX100-003温湿度记录仪(美国Onset公司),从早上6:00至晚上18:00每隔1 h自动记录一次温湿度。

葡萄树净光合速率测定:从早上8:00至晚上18:00每隔2 h,采用PP SYSTEMS TPS-2光合仪测定。各随机选择3株生长基本一致的根域限制单作和间作葡萄树,选择树体中部的结果枝基部第四片成熟叶测定叶片净光合速率,每株树测定3片该位置的叶片作为一个重复。

葡萄树测产:在葡萄成熟时,随机选择根域限制单作和间作葡萄田的3行葡萄树,每行各选择3株生长基本一致的葡萄树,统计每株树上的果穗数;每株树随机选择3个果穗,称重取平均值得到单穗重;每穗随机选择12粒葡萄果实,称重取平均值得到单粒重。单株产量=单株果穗数×单穗重,葡萄每公顷产量=单株产量×每公顷株数。

经济效益分析:分别实地统计在一个栽培周期内,间作和单作冬小麦、根域限制单作葡萄田实际产生的各种成本以得到不同种植模式的总成本。分别实地统计三种种植模式的冬小麦及葡萄的产量与价格以得到不同种植模式的收入。以收入与总成本之差得到不同种植模式的纯利润。

1.3 数据处理

采用Excel 2019计算数据和作图,用SPSS Statistics软件进行方差分析,用LSD最小显著差法进行差异显著性检验(α<0.05)。

2 结果与分析

2.1 间作对冬小麦冠层温湿度、光照强度的影响

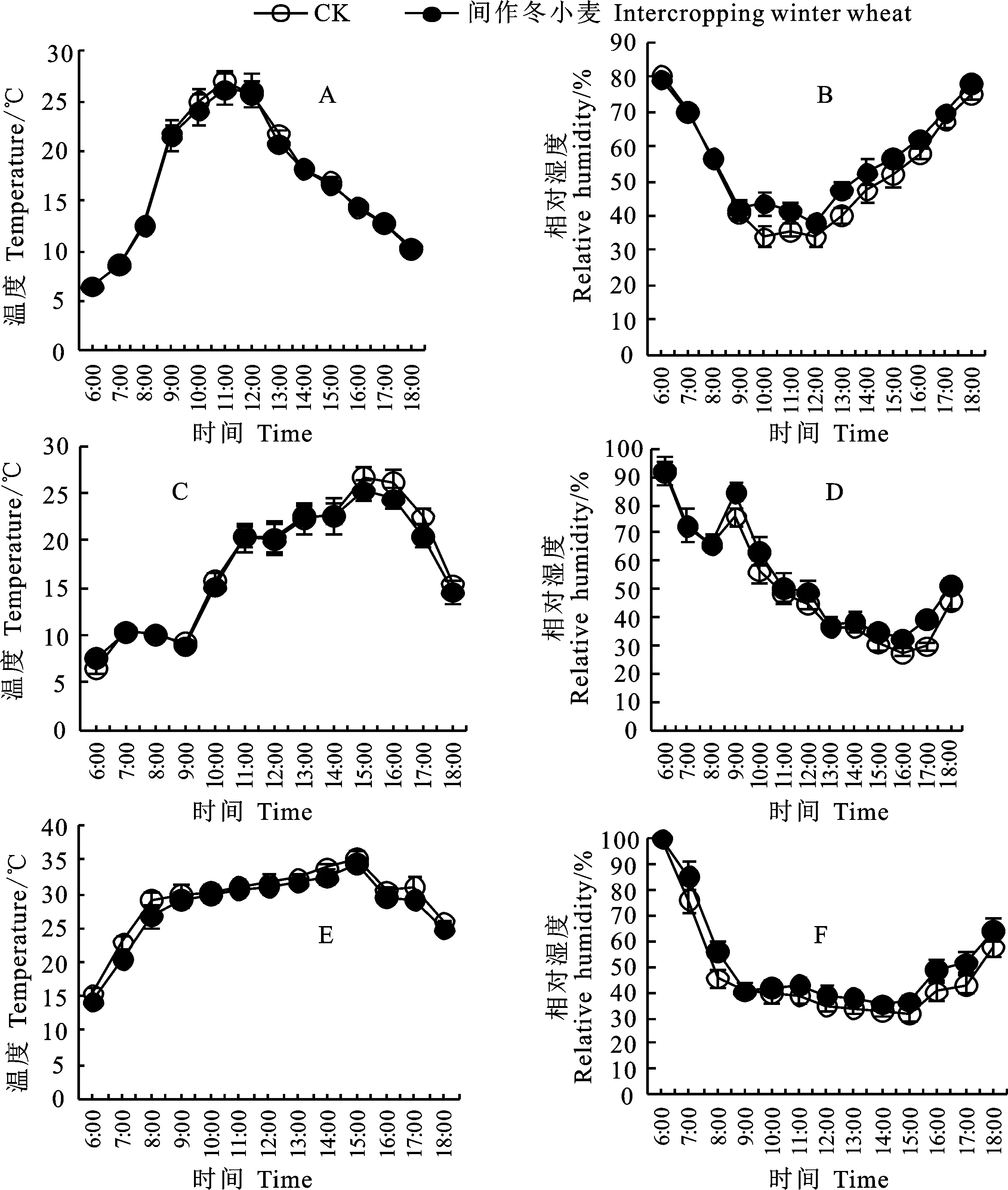

在拔节、孕穗和灌浆期,间作和单作冬小麦的冠层温湿度日变化趋势基本一致,两个处理间冠层温湿度均无显著差异(图2)。在拔节和孕穗期,间作冬小麦的5个区域冠层光照强度日变化与单作小麦均无显著差异;在灌浆期,上午间作冬小麦东边界区域的冠层光照强度显著低于其余区域及单作小麦,下午西边界区域显著低于其余区域及单作小麦,正午间作冬小麦的冠层光照强度在不同区域间及其与单作小麦间均无显著差异;虽然在灌浆期间作冬小麦东西边界区域受到葡萄树遮荫,但两边界区域的冠层日平均光照强度约为单作小麦的90%,属于轻度遮荫(表1)。

表1 冬小麦冠层光照强度日变化

图2 冬小麦冠层温湿度在拔节期(A、B)、孕穗期(C、D)和灌浆期(E、F)的日变化

2.2 间作对冬小麦拔节期、孕穗期及灌浆期旗叶净光合速率的影响

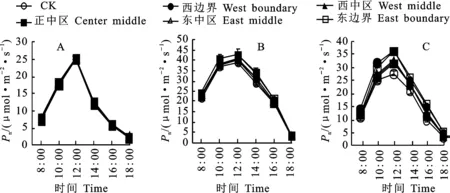

间作和单作冬小麦的旗叶净光合速率日变化均呈单峰曲线(图3)。在拔节期,间作冬小麦各区域的净光合速率与单作小麦均无显著差异。在孕穗期,间作冬小麦西边界和东边界的净光合速率均高于其他区域,且各个区域的净光合速率均高于单作小麦。在灌浆期,由于葡萄树对间作冬小麦的边界区域产生了遮荫,西边界的净光合速率在上午高于东边界,在正午与东边界无显著差异;下午东边界净光合速率高于西边界;东西边界的净光合速率依然高于其他区域,且各个区域的净光合速率均高于单作小麦。由此可见,间作冬小麦在生育中后期显示出光合优势。

图3 冬小麦旗叶净光合速率在拔节期(A)、孕穗期(B)和灌浆期(C)的日变化

2.3 间作对冬小麦群体数量的影响

从拔节期至成熟期,间作冬小麦的总茎数变化趋势与单作小麦一致,同一时期单作小麦的总茎数略高于间作小麦,但二者无显著差异(图4),表明该间作模式对冬小麦群体无明显影响。

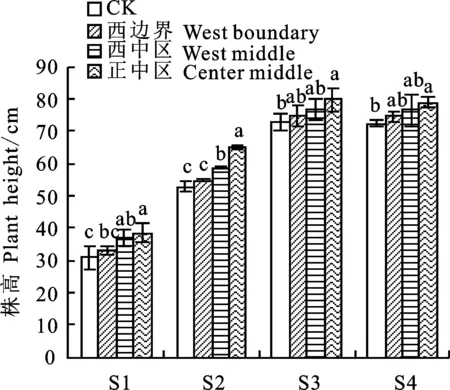

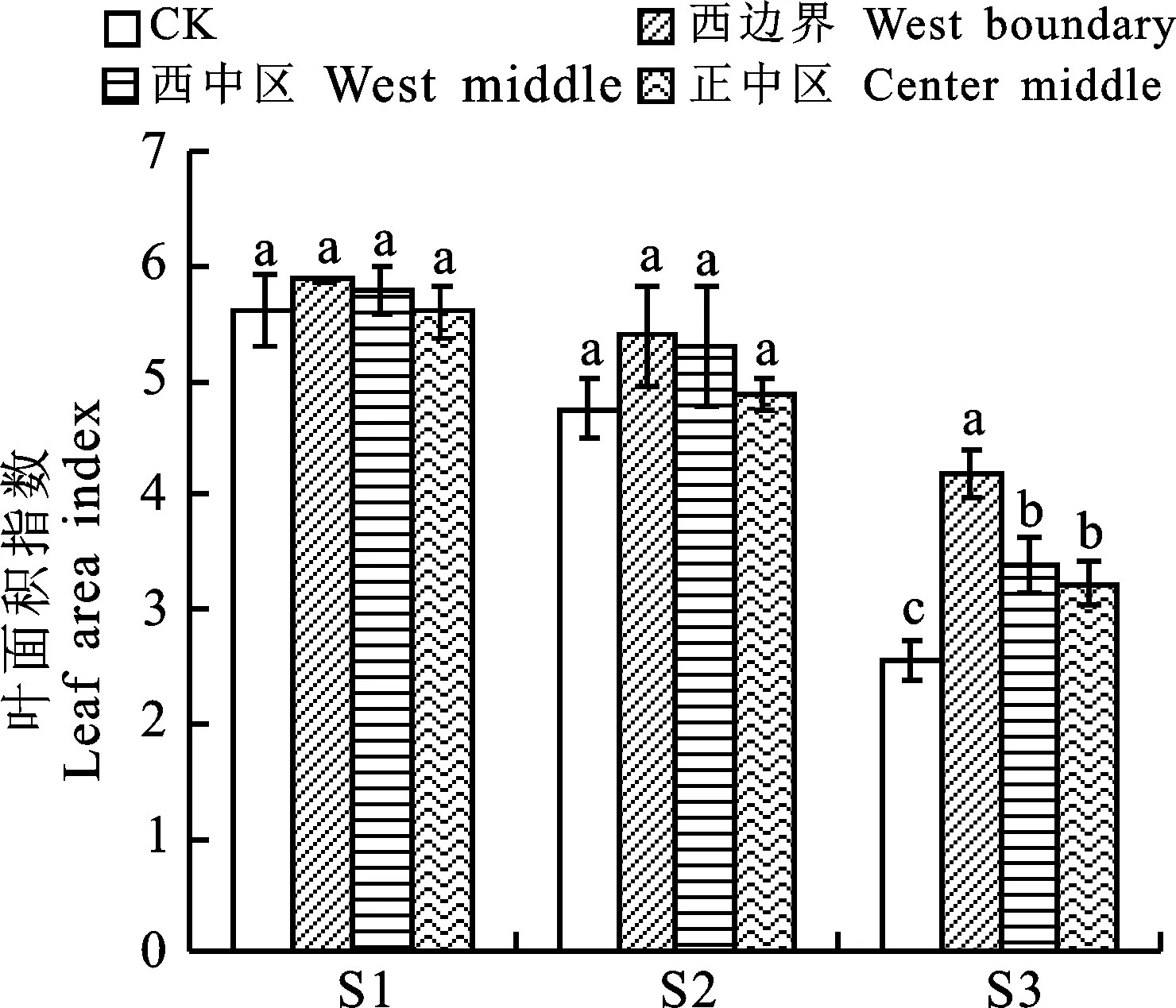

S1~S4分别指拔节期、孕穗期、灌浆期和成熟期。图柱上字母不同,表示处理间差异显著。下图同。

2.4 不同种植模式对冬小麦株高的影响

从拔节期到成熟期,间作和单作冬小麦的株高变化趋势一致,均先逐渐升高,后趋于稳定(图5)。在拔节期,间作小麦正中区和西中区的株高均显著高于单作小麦,正中区株高显著高于西边界,其他区域间无显著性差异。在孕穗期,间作小麦西边界的株高与单作小麦无显著差异,西中区的株高显著高于西边界及单作小麦,正中区的株高显著高于西中区。在灌浆和成熟期,正中区的株高显著高于单作小麦,其他区域间无显著性差异。总的来看,间作冬小麦始终高于单作小麦,且边界的株高始终低于中间区域。

图5 冬小麦株高的变化

2.5 间作对冬小麦叶面积指数的影响

由图6可知,间作冬小麦各区域的叶面积指数在拔节期和孕穗期与单作小麦无显著差异,在灌浆期均显著高于单作小麦,且西边界的叶面积指数显著高于西中区与正中区,说明间作冬小麦的光合面积较大,且表现出边行优势,在后期更加明显。

图6 冬小麦叶面积指数的变化

2.6 间作对冬小麦干物质积累量的影响

间作冬小麦各区域的干物质积累量在拔节期和孕穗期与单作小麦无显著差异,在灌浆期和成熟期均显著高于单作小麦,且西边界显著高于西中区与正中区(图7)。其中,在成熟期,西边界的干物质积累量较单作、正中区及西中区分别提高66.6%、35.5%和26.0%。

图7 冬小麦干物质积累量变化

2.7 间作对冬小麦产量及其构成的影响

间作冬小麦的实测和理论产量均显著高于单作小麦,且两种种植模式下实测产量与理论产量之间均无显著差异,平均增产35%(图8)。由表2可知,间作小麦的穗粒数、千粒重和各区域理论产量均高于单作小麦,边界区域的理论产量显著高于中间区域,边行优势显著。

表2 冬小麦理论产量及其构成

图8 冬小麦的实测产量

2.8 间作对葡萄树冠层温湿度、净光合速率和产量性状的影响

测定结果表明,根域限制单作及间作葡萄树在萌芽前6 d、萌芽后18 d、开花前6 d、开花后16 d、软化期和成熟期的温湿度日变化趋势,以及开花后16 d、软化期和成熟期的净光合速率日变化趋势均一致,且间作与单作葡萄树差异均不显著(图9和图10)。间作葡萄树的单粒重、单穗重、单株产量及每公顷产量与单作葡萄树差异也均不显著(表3)。

表3 根域限制栽培葡萄树的产量特征

图9 根域限制栽培葡萄树温湿度在萌芽前6 d(A、B)、萌芽后18 d(C、D)、开花前6 d(E、F)、开花后16 d(G、H)、软化期(I、J)和成熟期(K、L)的日变化

图10 根域限制栽培葡萄树净光合速率在开花后16 d(A)、软化期(B)和成熟期(C)的日变化

2.9 间作模式的经济效益

该间作模式每公顷纯利润较单作小麦和单作葡萄分别高69 858和4 098元,其中较单作小麦提升达15.3倍。由于间作葡萄与单作葡萄的种植管理方式一致,因此增加的利润为间作冬小麦产生。每公斤间作冬小麦所创造的利润较单作冬小麦高0.26元。因此,该葡萄冬小麦间作模式具有较高的经济效益。

表4 综合经济投入产出调查分析表

3 讨 论

大量研究表明,果粮间作系统由于种间生态位重叠更大,其对养分、水分的竞争更加激烈,从而限制系统的产出[18-22]。采用根域限制和篱壁型叶幕构形的葡萄树间作冬小麦既避免了两种作物根系在小麦种植区的交叉竞争肥水,又减少了高大葡萄叶幕对冬小麦的遮荫[23]。葡萄树11月份逐步落叶,来年5月份叶片才开始大量展开,长达120~130 d无叶幕遮荫,而这一时期恰好是冬小麦出苗到扬花灌浆的关键生长期,葡萄的旺盛生长期到来后,冬小麦已近收获,两者的光热竞争性小,具备实现光热资源高效利用的条件。另外,葡萄树树体80 cm以下无枝叶,为行间冬小麦提供了宽度200 cm的自然通风带,可降低冬小麦锈病、白粉病发病的风险,还可形成边行优势[24]。葡萄行间种植冬小麦,还可以解决葡萄行间除草的问题[25]。在本研究中,由于葡萄树采用根域限制技术栽培,隔绝了葡萄树与冬小麦的根系交叉及田间管理交叉,处于优势地位的葡萄树的温湿度、净光合速率及产量均未受到影响。目前,该间作模式在江苏、河南等地已得到应用,实施效果 良好。

3.1 间作模式对劣势作物田间小气候环境的影响

田间小气候环境与作物的生长关系密切,间作模式中优势作物对劣势作物田间小气候环境的影响是需要重点关注的问题。小气候因子一般包括空气温湿度、光照、风速、CO2浓度等。研究表明,相对单作模式,间作模式的复合生态系统能够改善田间风、热、水、气等小气候环境条件,能够抵抗不利气象灾害[26]。黄爱军等通过研究枣、杏及核桃间作小麦的模式,发现间作系统能够降低小麦冠层空气温度,增大小麦冠层相对湿度,有利于小麦的授粉与灌浆[12],与核桃间作棉花模式对棉花田间温湿度的影响研究结果一致[27]。王冀川等研究核桃小麦间作也得到了相似的结果[28]。本研究结果也表明,在根域限制种植葡萄间作冬小麦的模式下,在葡萄树达到成龄条件下,冬小麦冠层温度略有降低,相对湿度略有增大,但影响不显著。间作模式复合系统增加了受光面积,减少了光能的损失,使间作群体内的光能分布得到优化,提高了光能利用率[29],但由于间作模式中优势作物的冠层对光的拦截作用,降低了劣势作物的光合有效辐射[30-31]。杨宗利等通过研究梨与桃间作冬小麦+夏玉米、冬小麦+夏大豆及冬小麦+夏谷子的模式,认为果粮间作模式在光能利用上存在优势果树树体对劣势粮食作物遮荫的影响,树体对间作粮食作物的遮荫表现为上午遮东侧,下午遮西侧,但树荫下的光照强度高于粮食作物的光补偿点,能够维持其光合作用[22]。中国泡桐与小麦间作显著降低小麦的冠层光照强度,在小麦灌浆期降幅达44%[32]。枣树间作小麦、棉花系统内劣势作物不同观测点的光照强度日变化均为单峰曲线,即上午光照强度逐渐增大,下午光照强度逐渐减小,在枣树遮荫下,作物行东上午受光少于行西,行西下午受光少于行东,整体光合辐射强度基本相当,同时行中的受光量大于行东、行西,行中的受光量与对照接近[33]。本研究中,因为采用篱壁型叶幕构形,葡萄树的叶幕被限制在树行1.2 m的范围内,在小麦播种至灌浆期之前长达近半年的生长发育中葡萄树没有影响冬小麦的冠层光照状况。葡萄对冬小麦的遮荫在灌浆期时发生,遮荫影响间作冬小麦的两边边界区域,中间区域不受影响,两边边界日平均光照强度约为单作冬小麦的90%,影响极其有限,两边边界区域的冬小麦产量远高于单作小麦(表2)。

3.2 间作模式对劣势作物生长发育的影响

不适宜的间作模式会对劣势作物产生严重的遮荫,对劣势作物生长发育产生负面影响。在树龄8年条件下,较大冠幅(6.2 m×6.7 m)的核桃树遮荫下,冠下区小麦的旗叶、倒2叶、倒3叶的净光合速率均明显小于远冠区[13]。高峻通过研究杏间作丹参,杏间作苜蓿,发现间作模式中丹参和苜蓿株高降低,地上部和地下部干物质积累量及根系直径均减少;降低程度具有空间变化特征,杏树行距越大,间作作物距离树行越远,树行对间作作物的遮荫程度越小,降低程度越小[34]。适宜的间作模式对劣势作物甚至会产生正面影响,在玉米间作花生模式中,间作模式显著提高了花生功能叶的叶绿素含量,降低了花生的光补偿点与CO2补偿点,显著提高了花生功能叶的表观量子效率[35]。核桃、李子与玉米+大豆的间作避免了作物的光合“午休”现象发生,光合作用在正午时分可以正常进行[36]。棉花与6个不同小麦品种的间作时,6个小麦品种的边行穗数、穗粒数、千粒重均高于内行,最终各小麦品种边行产量也均高于内行,表明棉麦间作系统中小麦具有明显的边行优势[37]。春大麦/春玉米、春小麦/春玉米的间作模式下,间作大麦边行籽粒产量和生物学产量分别比内行增加95.5%~116.9%和 114.5%~128.8%,间作小麦边行籽粒产量和生物学产量分别比内行增加57.6%~81.6%和 66.0%~106.5%,表明间作的作物具有明显的边行优势[38]。在本研究中,由于适宜的株行距并采用篱壁型叶幕构形,葡萄树的冠幅控制在1.2 m内并保持了叶片的错落有致,冬小麦前期生长并未受到葡萄树遮荫的影响,在灌浆期时葡萄树对冬小麦边行的轻度遮荫并未显著影响冬小麦的生长发育。由于葡萄避雨棚的存在,使得间作冬小麦比单作小麦能够接纳更多的雨水,避免了干旱的影响。这些因素最终使得间作冬小麦的各项生长发育指标优于单作,并表现出明显的边行优势。

3.3 间作模式对劣势作物产量及经济效益的影响

不适宜的间作模式对劣势作物产生严重的遮荫,导致劣势作物的产量降低。杨树间作小麦、花生时,由于杨树的严重遮荫,间作小麦、花生的平均产量相比单作分别降低19.9%和22.3%[39]。研究表明,20年生扁桃间作棉花降低了间作棉花的单位面积株数、单位面积铃数和单株成铃数,产量相比单作降低42.78%[40]。适宜的间作模式能够改善系统冠层结构和光分布,实现资源的高效利用,提高作物产量,提升经济效益。苹果与生姜间作使生姜单位面积产量提升3.13%[41]。易感稻瘟病的糯稻与抗稻瘟病的杂交稻的间作时,间作糯稻的稻瘟病发病程度较单作糯稻降低,最终的稻米产量增加,经济效益获得提升[8]。与葡萄间作的草莓净面积产量相比单作提升25%,但由于间作草莓的定植密度为单作的1/2,间作草莓的实际面积产量仍有所下降,但间作模式较单作葡萄经济效益提升45%,较单作草莓经济效益提升125%[5]。本研究也表明,间作冬小麦的各项产量指标均优于单作,相比单作,其净面积产量明显提升,增幅达35%,但由于间作冬小麦实际种植面积为单作的1/2,其实际面积产量有所降低;根域限制栽培葡萄间作冬小麦种植模式相比单作根域限制栽培葡萄和单作冬小麦,经济收益分别提高5.8%和15.31倍,既保证了小麦的产出,又增加了经济收益,是对小麦产区农民保粮食生产,增加经济收入的良好模式,发展前景巨大。

4 结 论

采用根域限制种植和篱壁型叶幕构形的葡萄树,规避了与间作冬小麦的养水分竞争,克服了对行间冬小麦的遮荫影响,冬小麦冠层和葡萄叶幕的微气候环境几乎没有受到影响,并形成了间作冬小麦的边行优势,间作冬小麦的净面积产量提高35%。此种植模式的葡萄冬小麦间作经济效益比单作冬小麦提高15.31倍,比单作葡萄提高5.8%,既保证了小麦的产出,又增加了经济收益,是小麦产区农民保粮食产出和增加经济收入的良好模式。