基于眼动实验的嘉庚风格建筑研究

邱鲤鲤 张锦鑫 刘佳桐 林婕

摘要:以厦门大学建南大会堂实景为例,基于眼动追踪技术对实验参与者进行眼动实验,分析嘉庚风格建筑的视觉感知特征,结合嘉庚建筑历史及嘉庚先生事迹的文化内涵,挖掘嘉庚建筑中蕴含的嘉庚精神,并于厦门大学百年校庆之际,制作纪念性文创产品,对厦门大学当代青年进行“嘉庚精神”宣传教育,是将建筑与城市规划新技术与建筑文化结合研究的创新尝试。

关键词:嘉庚建筑;嘉庚精神;眼动实验;文创产品

中图分类号:F293 文献标识码:A

文章编号:1001-9138-(2021)09-0073-79 收稿日期:2021-09-10

作者简介:邱鲤鲤,厦门大学建筑与土木工程学院工程师。

张锦鑫,厦门大学建筑与土木工程学院本科生。

刘佳桐,厦门大学信息学院研究生。

林婕,通讯作者,厦门大学建筑与土木工程学院团委副书记。

基金项目:国家自然科学基金面上项目“遗产价值视角下的旅游者空间感知评价与优化研究”(42171219);2021年国家级大学生创新创业训練计划支持项目“爱我百年厦大,弘扬嘉庚精神——面向校园文化传承的嘉庚风格建筑特征视觉感知研究”(项目编号:202110384144)资助。

1 研究的缘起:嘉庚建筑及嘉庚精神

1.1 嘉庚建筑

嘉庚风格是陈嘉庚先生在建造厦门大学时,所形成的独特建筑风格,是建筑历史上一朵绚丽的浪花;它不仅蕴涵了爱国爱乡精神和中国传统思想,而且体现了因地制宜、多元融合的创新精神。其建筑特点主要表现为:就地取材、中西合璧;在建筑外观上,采用内外廊、“一”字型格局等,既符合闽南当地的气候和环境,又营造出宏伟的气势。本实验所选取建筑——建南大会堂,作为“建南楼群”主楼,具有许多嘉庚风格建筑的特点,如内廊道、燕尾脊和闽南特色的雅致小窗。

1.2 嘉庚精神

陈嘉庚,福建厦门人,爱国华侨领袖,创办了厦门大学、集美学村等著名学府,形成了建筑历史上著名的“嘉庚风格建筑”,同时留下了宝贵的精神财富——“嘉庚精神”。

嘉庚精神:即“忠公、诚毅、勤俭、创新”四词。且反映在爱国主义精神;忧公忘私的奉献精神;诚实守信的崇德精神;坚忍不拔的自强精神;艰苦朴素的清廉精神,自我迭代的创新精神等六个方面。百年来,“嘉庚精神”影响着每一位“厦大人”的学习生活,涌现了一群嘉庚精神的继承者和发扬者,例如自立自强的萨本栋校长、锲而不舍的陈景润教授等。

2 眼动实验在建筑认知中的应用

眼动技术通过追踪记录眼动轨迹,从中获取注视次数、注视点、眼跳距离、瞳孔大小等数据,研究个体的内在认知过程。

眼动实验依托于眼动仪器与相关软件,分别负责记录观察者的眼动轨迹与相关数据分析,在此基础上精准捕捉人在场景认知中所感兴趣的热点。实验结果主要以热点图(heat map)呈现,其能直观、全面地反映被试者对观察对象的关注度等,具有极高的直观性与整体性,有利于直接了解被试者的眼动兴趣区,为实验提供可读性与有效性的结论。

国内眼动实验发展时间虽然不长,但也产生了部分价值可观的学术研究。进入21世纪,我国学者多次将眼动仪与规划领域相结合,并在实际中得到运用。如我国学者宋静文将虚拟现实技术与眼动仪结合,对步行商业街侧界面形态设计做出了感知研究。依托于控制变量法与虚拟现实技术,构建出仅有侧界面形态不同的步行商业街模型(称为“第一次轮廓线”),探讨其对步行者的感知影响;依托于眼动技术与眼动仪,探讨建筑立面的附加物、装饰物(称为“第二次轮廓线”)与“第一次轮廓线”同时存在的条件下对步行者产生的感知影响。结果表明:“第一次轮廓线”与“第二次轮廓线”在实际中对步行者产生的影响与步行者观看建筑时的视角有关。

在校园文化旅游方面,南京大学已将眼动技术引入,对校园标志性建筑进行了景观初探实验。他们认为:眼动技术与旅游领域结合实例较少,二者结合,可研究游者在游览时的眼动规律,使眼动与旅游相结合的理论研究更加饱满。于是在南京大学校内进行了眼动仪实景实验,对校内“北大楼”进行了眼动数据采集,结果呈现:在同一时间内,对同一建筑物的视觉信息获取,男性视野搜索较快,而女性青睐于多次选择;男性倾向于人文景观建筑类,女性偏向于自然风景类。

上述眼动研究实验为本课题的研究提供了启发,揭示了人们对建筑物的普遍视觉规律,但存在几点不足:首先,实验地点的选取没有代表性,不能代表某地的文化内涵;其次,得出的结论仅限于技术方面,没有在精神文化层面有所体现;再次,得出眼动结论后并没有深究其背后的原因。因此,本课题借助眼动实验技术,试图解答以下问题:选取什么样的场景可以得出具有代表性的实验结论?场景中的什么元素可吸引人群,体现当地文化内涵?造成本次课题出现该结论的深层次原因是什么?

3 基于眼动实验的嘉庚建筑文化刻画

3.1 研究对象

本着对嘉庚建筑的特色建筑元素的探索,对建南大会堂南立面进行调查研究,基于被试者的视线聚焦点以及一定时间内对建南大会堂的印象画,结合眼动数据,提取建南大会堂南立面吸引力强的建筑元素,并将实验结果用于制作厦门大学宣传明信片以及用于相关文创产品。

3.2 实验设计

基于提取建南大会堂南立面嘉庚风格建筑元素的实验目的,实验小组首先选取合适的地点,让被试者尽可能看到建南大会堂全貌,同时不受其他因素干扰。经过多次筛选,最终将实验时间定于11月21日、22日下午16:30-17:30,实验地点定于上弦场。在厦门大学建筑与土木工程学院本科生中随机选取被试者(通过随机数生成器随机选取),确定被试者后按性别将其分为男、女两组,并确定实验时间、地点(见图1)。

预期实验和数据处理过程将根据眼动仪和Be Gaze软件获取被试者的视点焦点图、视点热力图;再对被试者印象画分析,最终得出建南大会堂南立面吸引力强的建筑元素;再通过被试者人群样本的内部比较、分析,得出不同被试者对建南大会堂南立面建筑元素关注点的差异。

在厦门大学建筑与土木工程学院本科生中随机抽取28名实验参与者,其中男15位、女各13位,样本平均年龄为18岁,无视觉障碍。

实验开始前,被试者站于上弦场,距建南大会堂150米处(水平距离)。对被试者佩戴眼动仪的观测角度进行调适,使其视野、仰角符合预期,可完整观看到建南大会堂全景(见图2),同时保证手机上能够清晰看到被试者眼动轨迹;设备调试完成后,记录被试者的个人信息;个人信息采集完成后,为被试者戴好眼动仪、进行定标操作等,完成后等待正式实验的开始。实验过程中要求其他被试者不能发出声音或移动,以免影响数据采集。

首先,对每位被试者宣读引导语:下面请认真观看建南大会堂南立面30秒,过程中不可有其他活动。

当被试者观看进入正常状态时,通过手机进行计时,并观察眼动数据是否正常采集,分别记录每位被试者进入正常状态后,30秒内的眼动数据。

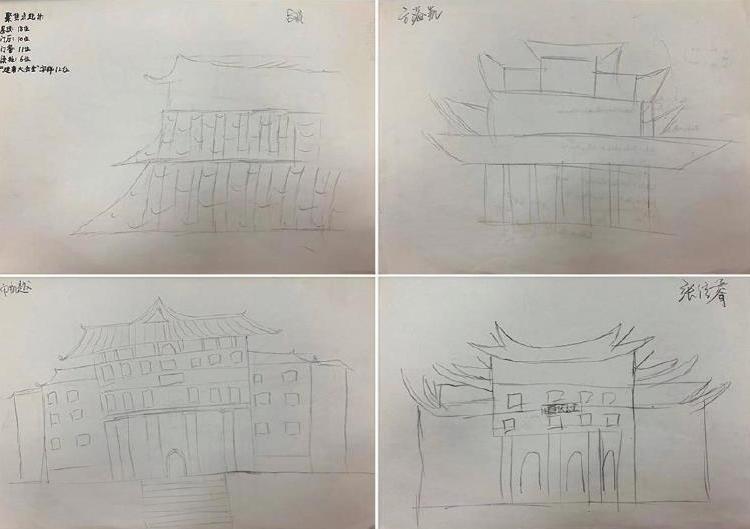

数据采集满30秒后结束实验,由小组成员记录并保存数据。完成实验的被试者到非实验区域,根据实验过程中对建南大会堂的印象,绘制认知地图(绘画过程不可再次观看建南大会堂),并在纸上留下姓名。绘画完成后,让被试者对所见画面进行简单描述;记录每位被试者的描述并且对应好个人信息,并将每位被试者所画保存(见图3)。后期实验分析过程中,将被试者描述与印象画累加于眼动数据分析结果,使实验结果更具有说服力。

4 眼动数据分析结果

4.1 AOI网格

AOI是英文 Areas Of Interest 的缩写,翻译为“兴趣区域”。该区域集中了被试者的眼动信息,对该区域的数据进行分析能达到事半功倍的效果,所得数据可直观看出被试者眼動数据的集中区域。

从28名被试者的眼动数据分析中,可以将整个视野分为六个主要的兴趣区域,分别为:天空区域,屋顶区域,顶柱区域,窗户区域,门厅区域,绿化区域(见图4)。

由眼动兴趣区域网格分布图可以看出:被试者最感兴趣的区域为柱廊,其次为屋檐(见图5)。

原因有以下几点:1.被试者的视点位于上弦场,相较于观测目标建南大会堂建筑主体位置相对靠下,被试者自然仰视,造成视线与顶柱和屋檐部分平齐;2.建南大会堂作为嘉庚建筑的代表之一,柱廊屋顶部分的燕尾脊,都是嘉庚风格的代表,无疑会吸引被试者的视线;3.相同元素位于不同区域也会影响被试者观看视线,如两侧的燕尾脊,在网格分布图中对应数值较小,原因在于它所处位置在边角处,使人产生视觉疲劳,因此被试者下意识避开而选择视角更舒适的中间部分来欣赏。

从眼动兴趣区域相对注视时间柱形图(见图6)可以看出,在建南大会堂建筑主体中,相对注视时间占比最高的是窗户区域,其次分别是屋檐和柱廊。

以上三个区域是建南大会堂嘉庚风格的代表元素。三者的相对注视时间依旧有着显著的差别,其中原因有以下几点:第一,不同被试者对嘉庚风格和魅力的理解与感受不同,因此在几个同样有表现力和承载力的部分中,相对注视时间长短稍有不同。第二,同一立面上,不同部分的面积和位置都有显著差异。例如窗户,总面积占比较大,且均质分布,无论观测者在哪个角度观看,视觉冲击很大一部分来自窗户;而燕尾脊的位置整体偏高,需要较高的仰视角度,且所占面积有限,进入视线的难度较大。第三,所用材料的颜色造成人眼的视觉冲击不一。在实验进行时,柱廊、墙面大多受到夕阳反光,对被试者造成视觉引导;而屋檐、窗户区域为冷色调色彩,导致区域内视线被其余部分所吸引。

4.2 眼动热点图成像

眼动热点图可将用户视觉焦点直观反映,展示出被试者在刺激材料上的视线分布情况。红色代表注视视线最集中区域,黄色和绿色依次次之。

由视点热点图(见图7)可以看出:视线聚焦最集中的部分为以下几处:“歇山式”屋顶和右侧燕尾脊,左侧柱廊与护栏的交界处,二层右侧窗户。这一结果与“AOI相对注视时间”相对应。对于窗户和屋檐区域表现出右侧的视线聚焦明显强于左边的现象,实验结果认为:实验当天建南大会堂内有学生活动、环境中有鸟类飞过,这些集中地发生在了偏右侧,导致右侧吸引被试者视线,但观测主体仍十分具体,所以对实验最终结果的影响在误差允许范围之内。柱廊视线聚焦处位于与护栏的交界处,是因为该处与廊道的关联性更大,被试者会比较留意线条与线条、线条与板面的交点。

在热力图中,男性表现出了和总体结果一定程度上的差异(见图8),男性左右两侧聚焦程度差异较为明显,且对建南大会堂的底柱表现出非常明显的视线聚焦。此现象经讨论得出:男性身高相对较高,仰视角度较低,关注点位于更下方;同时男性注意力集中程度不如女性,更容易被一些外界活动干扰。

5 实验结论

5.1 AOI数据分析结论

本实验主要采用了眼动兴趣区域的网格分布图、相对注视时间柱形图和视线聚焦热力学成像图,综合考量图表结果、被试者情况和实验现场情况,得出了以下结论:

(1)对于建南大会堂立面建筑元素,被试者眼动兴趣最高的部分是柱廊区域和屋顶燕尾脊区域。尽管被试者感兴趣的部分和对象所处位置是否处在视线较为舒适和自然角度有一定的关系,但总体而言,柱廊和燕尾脊的兴趣对应数值要远高出其他部分,可以说明建南大会堂吸引被试者的建筑元素就在于此。

(2)被试者对建南大会堂立面的相对注视时间占比最高的依次是窗户、燕尾脊和柱廊。影响相对注视时间的因素除了对被试者的吸引力之外,还包括所占面积大小、位置分布和观测角度等。因此,窗户面积占比较大且分布较均匀,一定程度上需要削弱其在兴趣程度上的评估;而燕尾脊和柱廊,前者所占面积小,观测角度不佳,后者分布位置单一,相对注视时间占比较高能较有力说明被试者对这两者的兴趣程度较高。

(3)被试者作图结论:在建南大会堂立面的主要四个建筑元素中,所有的被试者都画出了燕尾脊,这一比例高于其他部分。四个主体部分中,画出燕尾脊的人数比例占到100%,门厅、窗户、顶柱的占比则分别为80%,46.7%,33.3%,通过印象画这一数据表明:进行观测的一段时间后,被试者留有印象最深的是燕尾脊。这一结果可以直观说明建南大会堂中给人留下最深印象的就是燕尾脊。

5.2 文创产品

(1)设计理念。依据本次实验得出建南大会堂最具吸引力的嘉庚建筑元素为:窗户、屋顶、屋檐等。通过了解嘉庚先生与嘉庚建筑的故事,我们可以知道:屋顶部分具有大面积的“嘉庚瓦”,是嘉庚先生自我创新的表现,嘉庚先生在当时艰难条件下,因地制宜,制造出符合厦门当地环境的“嘉庚瓦”,不仅解决了燃眉之急,也改善了闽南地区用不起进口瓦且无替代品的局面。屋檐部分含有福建闽南地区传统民居的飞檐、翘脊,最为典型即为“燕尾脊”,多次用到“燕尾脊”的嘉庚建筑,体现了嘉庚先生虽远在他乡,但不忘家国的“爱国爱乡”的精神。嘉庚先生将南洋的建筑与闽南的建筑进行了巧妙融合,建造出许多诸如建南大会堂好看又好用的极品建筑,为“中西合璧”的嘉庚风格建筑奠定了基础,传递着吸取各文化优秀之处的精神。

(2)文创产品成果。本实验所得文创产品为带有“嘉庚风格”建筑元素的明信片(见图9),可用于“嘉庚精神”、“嘉庚建筑风格”的宣传;结合微信公众号“筑视百年嘉庚”进行精神教育,力求将该明信片作为“产、学、研”合作成果,将科研成果转化为社会服务于公益宣传的目标落地。

参考文献:

1.陈佳挺 刘妍.嘉庚建筑文化的融合与创新.城市建筑.2020.17 (10)

2.林东霞.嘉庚建筑的保护与传承发展.文物鉴定与鉴赏.2018.16

3.张慧梅 刘宏.陈嘉庚精神及其现代意义.华侨大学学报(哲学社会科学版).2015.03

4.张培春.陈嘉庚精神的内涵、表现及其时代价值.集美大学学报(哲学社会科学版).2015.18 (01)

5.陆邵明.眼动追踪视野下上海古典园林文化基因的刻画.同济大学学报(社会科学版).2020.31(06)

6.刘翯.基于眼动仪实验的体育场场地区天然光影控制研究.哈尔滨工业大学.2014

7.宋静文.基于VR和眼动仪的步行商业街侧界面形态设计与感知研究.中国矿业大学.2020

8.李学芹 赵宁曦 王春钊 王明 黃华.眼动仪应用于校园旅游标志性景观初探——以南京大学北大楼为例.江西农业学报.2011.23 (06)

9.刘思文 陈烨.眼动仪应用于公园景观兴趣点研究初探——以南京市玄武湖公园驳岸场景为例.城市建筑.2021.18 (06)

注:感谢厦门大学建筑与土木工程学院赖莹莹、刘铠闻、沈谢俊对本研究的大力支持。