血管内超声动态观察左主干分叉病变行单支架术中最终对吻技术对分叉解剖结构的影响

林庆成,朱千里,黄伟剑,单培仁

温州医科大学附属第一医院 心血管内科,浙江 温州 325015

冠脉分叉病变占介入治疗的20%~25%,其预后的不确定性和介入手术操作复杂性明显大于非分叉病变[1]。因左主干供应左心室大于75%的血流量,所以左主干分叉病变有着更高的介入手术风险和不良预后发生率[2]。如何优化左主干分叉病变的治疗、降低不良事件发生率一直是心血管领域的热门话题[3-4]。相比于双支架植入,单支架术式操作相对简单且临床不良预后发生率较低[5]。但在单支架植入人群中,联合最终球囊对吻扩张优化术式是否能改善主要心血管不良事件仍存在争议[6-7]。尤其是在左主干分叉病变人群中,对于血管解剖学结构的变化预测和临床预后的研究仍处于待完善的阶段。本研究将利用血管内超声(intravascular ultrasound imaging, IVUS)技术,在介入治疗前、支架释放后及最终球囊对吻术后三个手术操作时间点,动态观察左主干分叉区域各解剖部位几何学参数变化。

1 对象和方法

1.1 对象 从2017年10月至2019年10月前瞻性入组在温州医科大学附属第一医院行冠脉介入治疗,在核对排除标准后,选纳符合入选标准的患者36例。纳入标准:①年龄18~80岁;②原位左主干分叉病变,可以通过单支架技术行介入治疗的患者;③有冠脉支架植入指征,拒绝冠状动脉旁路移植术(coronary artery bypass grafting, CABG)的患者。排除标准:①靶病变为介入治疗后再狭窄病例;②血管造影显示靶病变内有大量血栓未能处理;③严重钙化扭曲病变;④完全闭塞性病变;⑤左室射血分数≤40%或者有严重心力衰竭症状;⑥IVUS图像模糊,不能准确解读;⑦有出血倾向、活动性消化道溃疡、新近脑血管意外以及因对抗血小板制剂和抗凝剂存在治疗禁忌证而无法进行抗栓治疗的患者。所有患者均签署知情同意书,本研究经过温州医科大学附属第一医院伦理委员会批准。

1.2 IVUS数据收集 所有患者在术前均口服拜阿司匹林300 mg,P2Y12抑制剂波立维300~600 mg或替格瑞洛180 mg,术中静脉注射普通肝素(100~125 U/kg,检测活化凝血时间,适当调整肝素剂量)。首选桡动脉路径,指引导管到位左主干,操作两根工作导丝分别到达前降支和回旋支远端,在球囊预处理前分别从前降支(run1)和回旋支(run2)回拉IVUS(Opticross,美国Boston Scientific公司),根据IVUS测量结果行介入治疗,在前降支-左主干横跨支架释放后从前降支回拉IVUS(run3),重置回旋支导丝并选择适当大小球囊完成球囊对吻技术,随后再次分别从前降支(run4)和回旋支(run5)回拉IVUS导管。IVUS操作前均予以冠脉内注射硝酸甘油100~200 ug,IVUS导管以0.5 mm/s的速度从病变远端5~10 mm以上开始自动回拉直到左主干开口,对病变判断不清楚时,行冠脉内注射造影剂或0.9% NaCl溶液,并重新行IVUS操作。采用Image Viewer(美国Boston Scientific公司)和ImageJ(美国 National Institutes of Health公司)对图像进行分析处理,同时收集患者的临床资料和造影资料。

1.3 诊断标准、定义 造影心肌梗死溶栓治疗(thrombolysis in myocardial infarction, TIMI)血流分级如下:TIMI 0级(无灌注),血管闭塞远端无前向血流;TIMI 1级(渗透而无灌注),造影剂部分通过闭塞部位,但不能充盈远端血管;TIMI 2级(部分灌注),造影剂可完全充盈冠状动脉远端,但造影剂充盈及清除的速度较正常冠状动脉延缓;TIMI 3级(完全灌注),造影剂完全、迅速充盈远端血管并迅速清除。造影下钙化分级:①无(未发现高密度钙化影);②轻度(只在心脏跳动时看到较淡、较模糊的阴影);③中度(只在心脏跳动时看到较清楚、较容易看到的阴影);④重度(在心脏跳动和不动时均可清楚看到的阴影,往往存在于动脉壁两侧)。介入术后成功标准定义为支架术后目测直径残余狭窄<10%且TIMI 3级[8]。

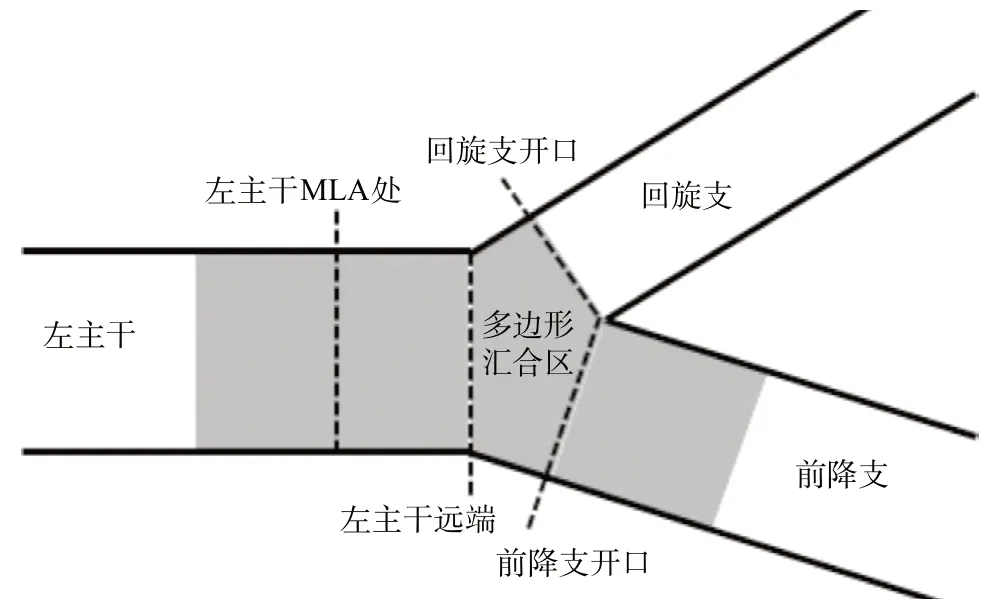

1.4 IVUS测量标准及定义 结合造影和IVUS将左主干分叉病变分为主支近端(左主干段)、主支远端(前降支段)、边支段(回旋支段)和多边形汇合区(POC区),分别对相应区域进行分析,见图1。根据IVUS测量指南及既往研究[9],测量指标包括:管腔横截面积(管腔边界包绕区域的面积),外弹力膜横截面积(外弹力膜边界包绕区域的面积),斑块横截面积(外弹力膜横截面积-管腔横截面积),斑块负荷 (斑块横截面积/外弹力膜横截面积×100%),支架横截面积(支架边界包绕的面积),支架不对称指数(最大支架直径/最小支架直径),支架贴壁不良(除外边支区域,支架梁和血管壁之间存在血流信号)。

图1 左主干分叉病变分区

1.5 统计学处理方法 采用SAS 9.3统计软件分析处理。计量资料符合正态分布,以±s表示,两组间比较用配对t检验,多组间比较用单因素方差分析,组间两两比较用LSD-t法;计数资料以百分数表示,用χ2检验或Fisher精确检验;用Spearman秩相关估计血管面积参数之间的相关性。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

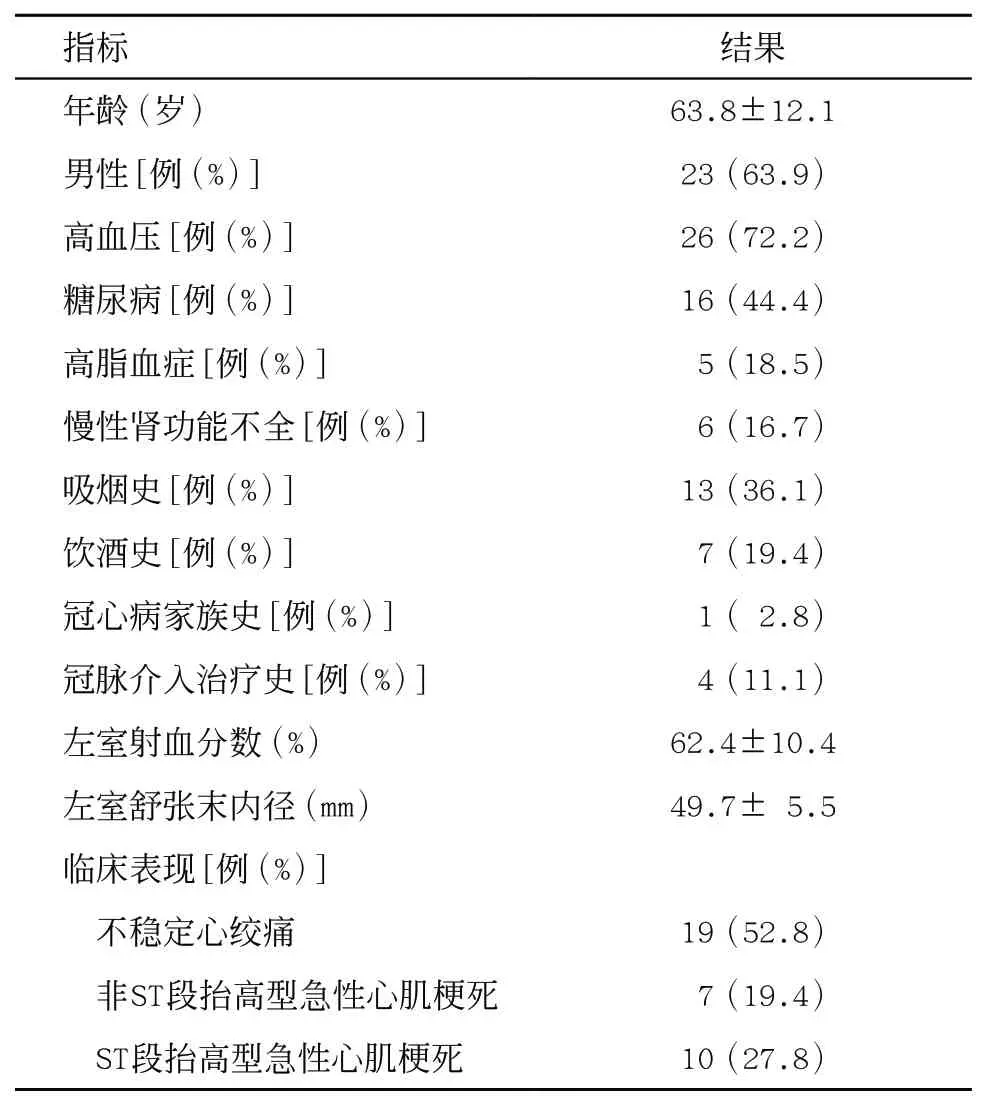

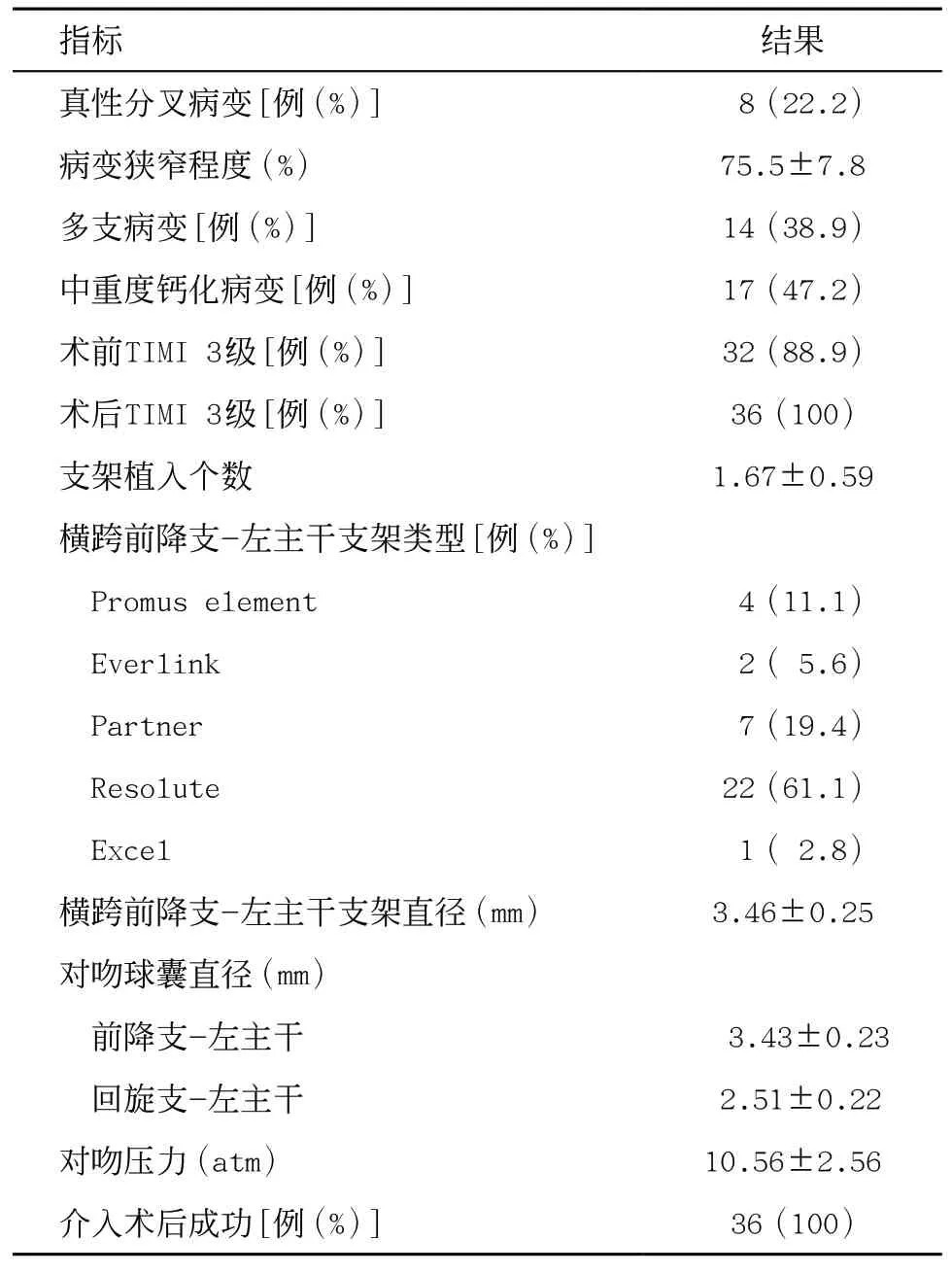

2.1 患者的基线数据、术中造影及操作分析 入选的36例患者年龄为(63.8±12.1)岁,男23例,有17位患者表现急性心肌梗死。患者一般资料、术中造影相关数据见表1和表2。

表1 患者一般资料(n=36)

表2 术中造影及操作相关数据(n=36)

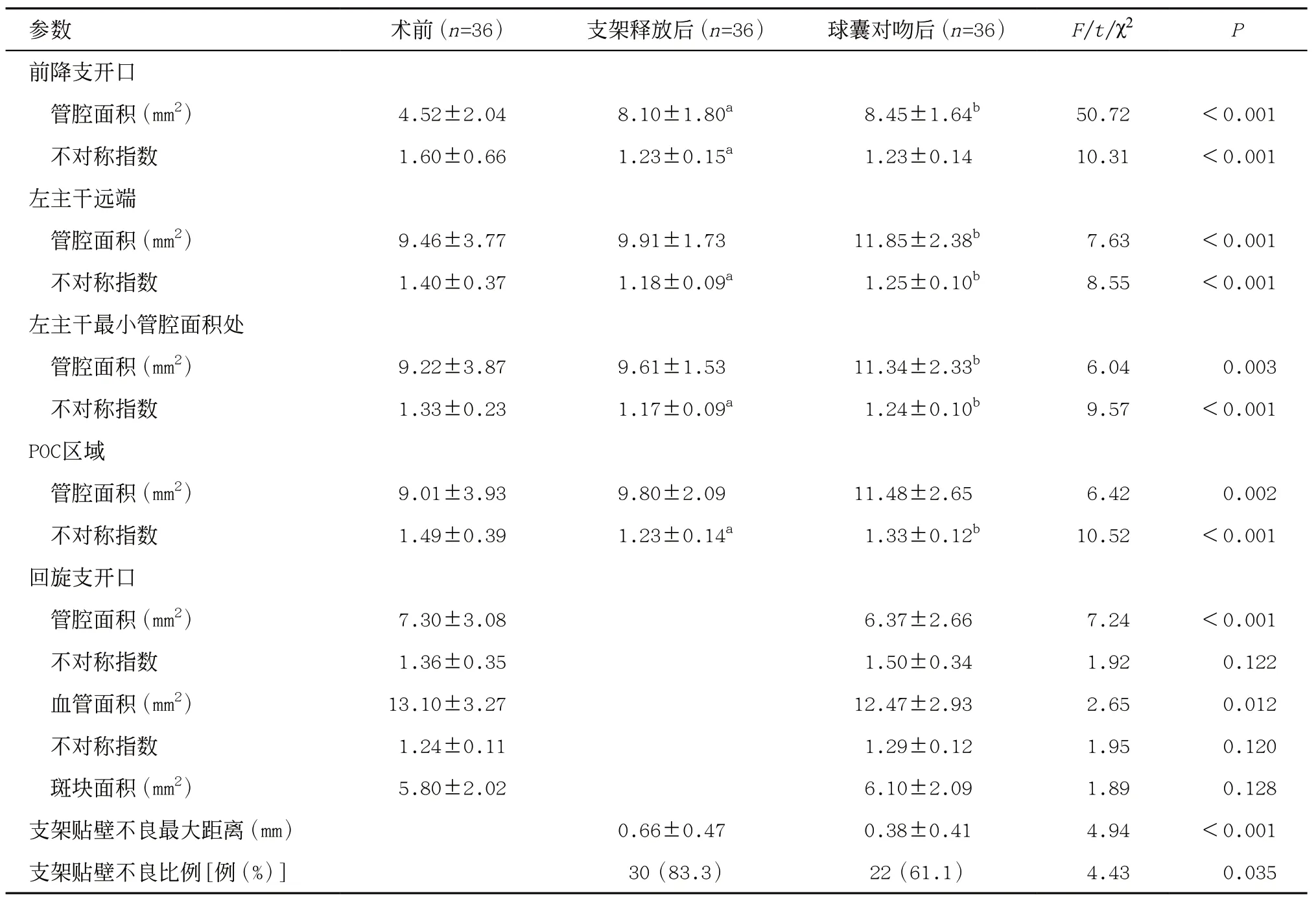

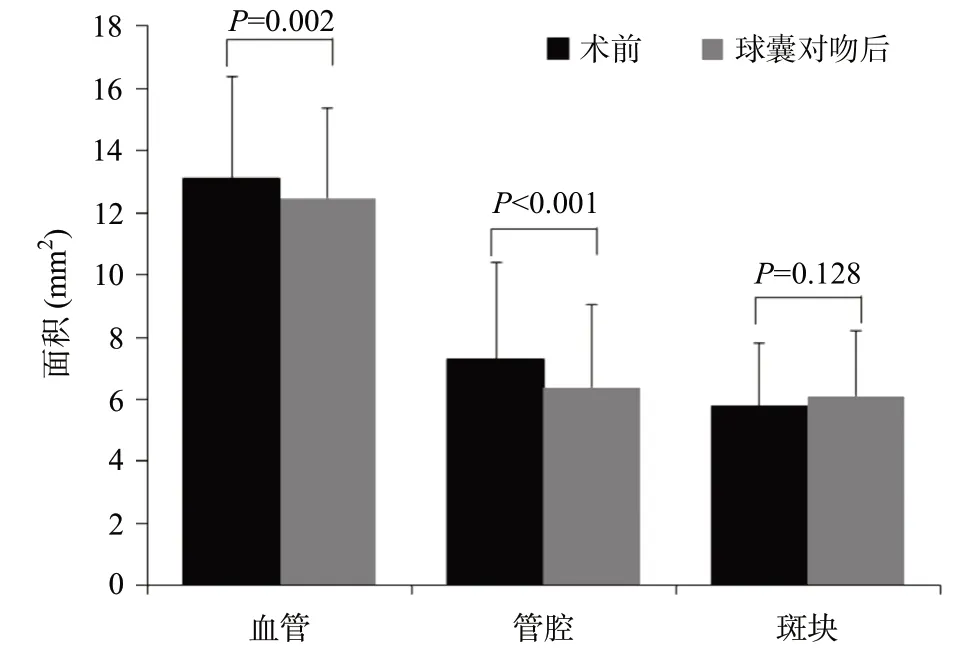

2.2 IVUS观测定量数据 通过动态比较IVUS测量数据发现,支架释放后能明显改善前降支开口面积,差异有统计学意义(P<0.001);球囊对吻技术不仅能进一步增大前降支开口面积,同时增加POC区域面积,左主干远端和左主干最小管腔面积,差异均有统计学意义(均P<0.05);减小支架贴壁不良现象和最大支架贴壁不良距离,差异均有统计学意义(均P<0.05);但是球囊对吻技术会带来不对称指数的明显增加,包括POC区域、左主干远端和左主干最小管腔面积处,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表3和图2。

表3 3组IVUS定性及定量数据分析

图2 IVUS下比较术前和最终球囊对吻后回旋支血管、管腔面积和斑块面积

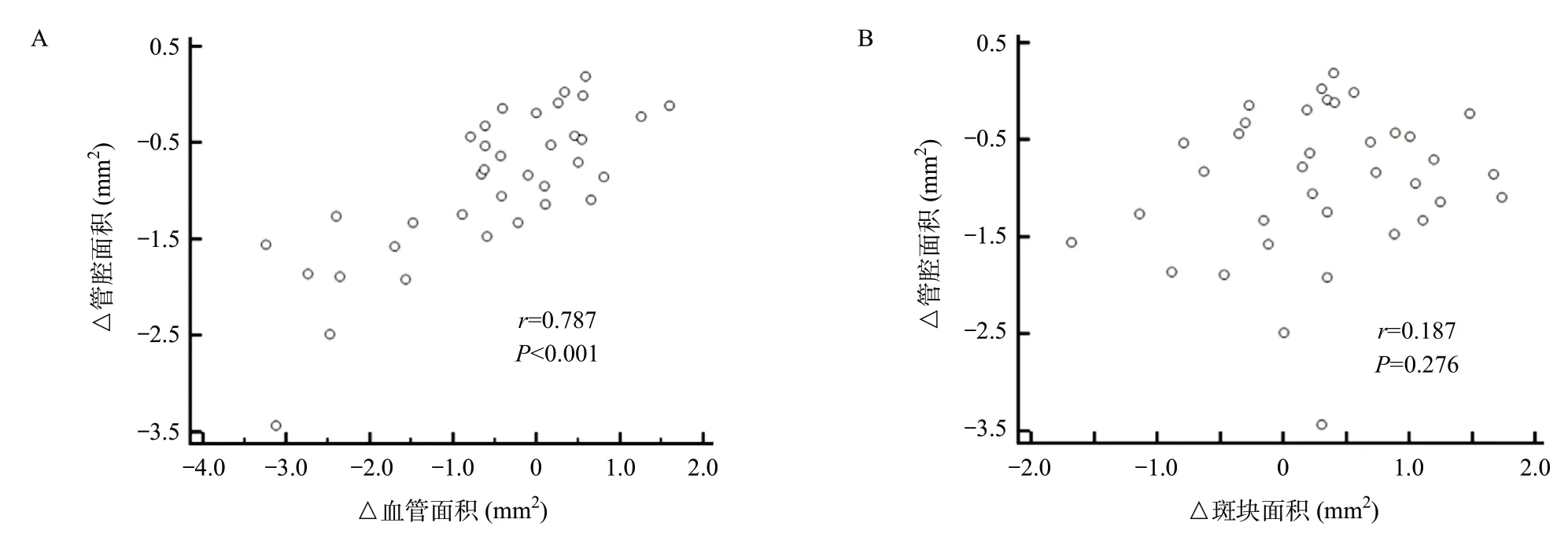

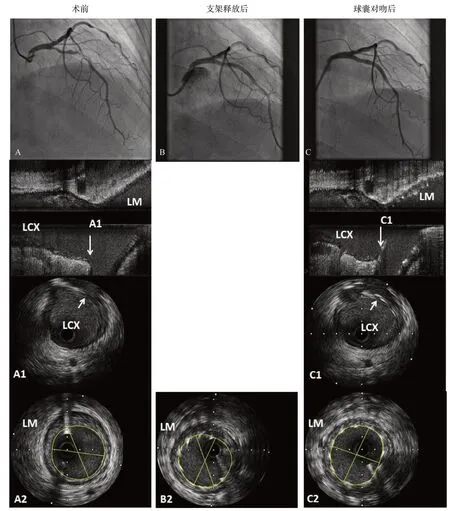

2.3 回旋支开口处面积变化分析 在回旋支开口处,相比较于术前IVUS测量结果,球囊对吻技术后管腔面积明显减小,伴随血管面积明显减小,差异均有统计学意义(均P<0.05);而斑块面积改变不明显,差异无统计学意义(P=0.128);进一步分析发现回旋支开口处管腔面积变化与血管面积变化相关(r=0.787,P<0.001),而其与斑块面积变化不相关(r=0.187,P=0.276),提示回旋支指开口面积减小主要来源于嵴移位,而非斑块移位,见图3。经典左主干分叉病变患者在单支架横跨术后造影和IVUS图像的动态改变见图4。

图3 相关性分析结果

图4 67岁非ST段抬高心肌梗死女性患者冠脉造影和IVUS图像[造影提示左主干分叉病变(Medina分型010),予前降支-左主干植入2串联支架,分别是2.75 mm× 23 mm,4.0 mm×30 mm]

3 讨论

随着冠脉介入治疗器械和技术的改进,左主干病变早已不是PCI治疗的禁忌证[10],尤其是SYNTAX评分中低危的的患者,指南推荐级别已提升至IIa类或I类。因单纯冠脉造影在评价左主干病变时受到以下诸多因素限制,IVUS已成为目前左主干介入治疗的常规辅助手段。CHO等[11]研究共入组1 353例来自多中心真实世界注册试验的左主干患者,随访3年,总体主要不良心血管事件发生率(定义为在3年随访期间心脏死亡或心肌梗死、支架血栓形成和靶病变血运重建率的复合发生率)为8.7%,使用单支架策略比使用双支架策略有更好的临床效果(4.7% vs. 18.6%,P<0.001),提示单支架术式是目前左主干分叉病变处理的主流和优选策略。欧洲分叉病变治疗协会2021年发布的左主干病变介入治疗专家共识指出,单支架术式是左主干分叉病变介入治疗的主流选择[12]。

对于左主干单支架术后,是否常规行最终对吻球囊扩张仍存在争议。一方面,球囊对吻技术能带来很多获益,包括保证边支通畅,避免置入主支支架后边支闭塞,有助于改善分支局部结构(改善分支开口支架结构、减轻分支口部狭窄)和主支局部结构(促进对侧主支支架贴壁,扩张近端支架,改善即刻支架内面积),但另一方面,不恰当的球囊对吻技术会使主支血管支架变形,引起明显的椭圆形改变而导致血管、支架过度膨胀,同时增加分支夹层撕裂风险,导丝重置失误还导致支架损毁。这些情况均会抵消其临床获益[13]。RAHMAN等[14]进行了第一次连续性的在体IVUS体积研究,评估对吻技术的影响,作者清楚地展示了并置两个球囊导致的近端血管变形,且支架不对称指数提高到1.23±0.06。2014年,MORTIER等[15]通过实验证明了将两个球囊并置的有害作用,它们的支架不对称指数高达1.36,导致了血管在不对称的形变下过度拉伸。但是这些研究入组的患者都不是纯粹的左主干分叉病变,而我们研究发现,球囊对吻技术能明显改善POC区和左主干区域的管腔面积,但是会带来不对称指数的增加,诱发管腔椭圆形变。

球囊对吻术使得管腔面积改善的同时,其操作性质决定了参与对吻的的两个非顺应性球囊需要分别符合边支和主干远端的直径大小。MURRA法则[16]认为主支血管直径(DMoV)、边支直径(DMB)和主支远端血管直径(DSB)应符合DMoV3=DMB3+DSB3的关系。FINET法则[17]将其定义为DMoV=0.68(DMB+DSB)的关系。两种法则均对三者代数关系做了阐述,定义了理想化的冠脉血管模型。但在球囊对吻扩张术中,两个球囊在主干血管的汇合后的直径大小仅为简单的求和(DMB+DSB),且无法与上述法则相匹配,因此在主干血管汇合后的球囊和血管几何形态上将不可避免地出现了偏差,使得球囊在主干血管壁上的作用力无法均匀分布。本研究同样通过几何学参数和直观的图像印证了球囊对吻后左主干MLA和POC处不对称指数的增加,且在形态上更趋向于椭圆形结构。

边支狭窄或闭塞是分叉病变单支架术后一个严重的并发症,其机制包括斑块移位和嵴移位,究竟哪种机制为主,不同的研究结论不一致,通过体内IVUS直接获取血管参数并证明其机制的研究较为缺乏。本研究作为左主干病变单支架术式在体IVUS研究,通过对比术前和最终球囊对吻后回旋支的几何学参数,发现在对吻扩张处理后的回旋支开口处管腔面积显著减少,伴随血管面积也显著减少,而斑块面积变化不明显,提示回旋支开口面积明显减小,与嵴移位相关。既往有研究认为斑块移位是主要因素,尤其主支近端的斑块负荷是单支架术后斑块移位、边支狭窄或闭塞、边支血管功能学指标受损的主要因素[18]。但病理研究发现,斑块主要分布在分叉的两侧壁,而嵴的位置很少累及,所以斑块移位可能被过高估计。近来有研究通过分析44例患者的IVUS数据,将边支狭窄定义为边支开口近5 mm处管腔容积减少,嵴移位定义为边支开口近 5 mm血管容积变化,斑块移位定义为边支开口近 5 mm处斑块容积变化。通过研究发现,嵴移位(r= 0.94,P<0.001),而非斑块移位是引起边支血管开口狭窄的主要原因,而主支远端管腔面积获得是嵴移位和边支开口面积丢失的主要影响因素[19]。

球囊对吻技术在增加支架管腔面积的同时,也降低了支架贴壁不良现象,但是仍有高达61.1%的左主干病变残余支架贴壁不良,提示需要进一步优化处理。目前比较推荐的是行近端优化技术(proximal optimizing technique,POT),即在支架植入后于分叉近端行球囊扩张。POT促进主干近端支架丝贴壁、优化主干支架与主干血管形态、扩大分支开口支架网眼,旨在避免导丝从支架外进入分支,利于导丝从远端网孔进入分支,便于重置导丝。COBIS II多中心分叉病变注册研究表明,关于行单支架术的分叉病变患者,POT可明显降低主要不良心血管事件及靶病变失败的发生风险,并改善生存率。FINET等[20]在分叉模型研究中发现,与球囊对吻扩张等技术比较,re-POT技术(即主干支架植入后进行第一次POT,然后用小球囊低压力进行分支开口扩张,再进行一次POT)组的分支开口支架丝阻塞率与主干支架丝贴壁不良率最低,且对主干形态影响小[20]。

本研究是专门针对左主干病变行单支架术式并行动态IVUS检查的前瞻性研究,发现最终球囊对吻扩张术可以优化支架内面积,减少贴壁不良现象,但会增加支架不对称指数,同时会导致回旋支开口面积减小,且主要与嵴移位相关。